#3.5トラックボールユニットビルドガイド

<24.2.8 更新>

トラックボールユニットはTheEndpoint、TheEpilogue各キットに同梱、対応しています。

本体への実装方法が若干異なるため、各キットに対応できるよう、部品を同梱しております。具体的な実装方法については、以下、目次各キット用のビルドガイドをご参照ください。

各キットに付属するトラックボールユニットは1つです。

両手側実装するには別売トラックボールユニットをお求めください。

ビルドガイドで使用している画像は開発中のものも含まれます。また前作TheEndシリーズと共通の部品配置・手順の箇所がいくつかあります。 そのためキット同梱のパーツと色やシルクの表示が若干異なる場合がありますが、組み立てには支障ございません。

トラックボールユニットについて

トラックボールユニットはPMW3360センサーを使用、ベアリング支持型、34mm交換球に対応しております。

JST-SHコネクターと7ピンコンスル―により、基板より着脱可能なモジュール化しております。

尚、設計に関しては、くしま8氏・kbjunkey氏がMITライセンスで公開してくださっているBOMやSTLを使用、参考にさせていただき、TheEndpointの仕様に合わせ一部リモデルを加えております。

https://github.com/kushima8/qmk_firmware/tree/reex/keyboards/reex

https://github.com/kushima8/PMW3360

https://github.com/kushima8/PMW3360/blob/main/LICENSE

https://github.com/kbjunky/PMW3360

TheEndpointのトラックボールモジュール

https://github.com/YMG-CODE/PMW3360_mod

<組み立ての前に>

キット内容の確認

<シリーズ共通部品>

・センサーブレイクアウトボード・・・1枚

・トラックボールセンサ(PMW3360)・・・1個

・レンズ・・・1個

・トラックボールケース・・・1個

・6ピンSHコネクター・・・2個

・6ピンSHコネクターケーブル・・・1本

・スペーサー(M2丸_15mm)・・・3本_ケース支柱※

(※2025年頒布分より10mm→15mmへ変更)

・スペーサー(M2丸_6mm)・・・3本_ケース支柱

・スペーサー(M2丸_3mm)・・・4本_ケース固定

・低頭小ねじ M2_12㎜・・・3本_ケース支柱

・トラス小ねじ M2_6㎜・・・4本_ケース固定

・ステンレス生地六角M2 ナット・・・8本_ケース固定

・ステンレスナベ小ネジ M3_10mm・・・3個_ベアリング固定

・ステンレス生地六角M3 ナット・・・3個_ベアリング固定

・ミニチュアベアリング(3×6×2.5mm)・・・3個

<TheEndpointで使用>

・トラス小ねじ M2_12㎜・・・2本_ケース固定

・なべ小ねじ M2_7㎜・・・4本_ケース固定

・トラス小ねじ M2_3㎜・・・4本_ケース固定

<TheEpologueで使用>

・トラス小ねじ M2_5㎜・・・4本_ケース固定

組み立てに必要な工具

・温調機能付きはんだごて(熱に弱いLEDのはんだ付けは温調機能が必須)

・はんだ(0.8mmのプリント基板用)

・はんだ吸い取り線(はんだ付けをミスした場合のリカバリ用)

・ハンダこて台(高温のこてを安全に使用するために必須。小手先クリーナー付きがおすすめ)

・ピンセット(ダイオードなど細かい部品のはんだ付けに必須。逆作用式がおすすめ)

・プラスドライバー

・マスキングテープ(センサーはんだ付け時の仮止め用)

・作業マット(細かな部品の視認性が上がるのと、高温のこてを安全に使用するために必須)

<各キット共通の手順>

センサーブレイクアウトボードへのトラックボールセンサー

はんだ付け

センサーブレイクアウトボードにPMW3360をはんだ付けします。

下記画像・手順を参考いただき、取り付け向き、上下に注意して取り付けます。

センサーブレイクアウトボードの「↑top」の側に来るように

基板に差し込みます

はんだづけがしやすくなります

青丸の箇所、7ピンコンスル―はんだ付け不要です

レンズの取り付け

はんだ付けが完了したらセンサーの保護フィルムをはがし、レンズを差し込みます。

取り付けの向きに注意します

正しい向きであれば、レンズが基板に対して水平となります

スペーサー・ベアリングの取り付け

つぎにトラックボールケースにボール脱落防止のスペーサーを取り付けます。取付位置に注意して低頭小ねじ M2_12㎜・・・3本で、スペーサー(M2丸_6mm)にスペーサー(M2丸_10mm)を重ねる形で3か所取り付けます。

3か所に取り付けます

次にボール支持用のミニアチュアベアリング(3×6×2.5mm)をステンレスナベ小ネジ M3_10mm、ステンレス生地六角M3 ナットを使用して3か所に取り付けます

ナットで固定します

センサーブレイクアウトボードとトラックボールケースを固定します。

トラックボールケースの山になっている方を基板のtopの方向に合わせます。

【黄銅ワッシャ―取り付け工程は2024/8/4以降頒布分では不要となります】

ケースと基板の間に黄銅ワッシャー 0.4mmを取り付けます。ワッシャーはセンサーとボールの位置関係を調整し、動作を安定させるためのパーツですので、必ず取り付けるようにします。

<TheEndpoint用>

トラックボールユニットの取り付け位置を決める

TheEndpointでは左右それぞれ、親指付近と人差し指付近から1か所ずつ、最大両手で2か所にトラックボールを取り付けることが可能です。

取付位置によって、センサーブレイクアウトボードとトラックボールケースの固定方法(後述)が変わりますので、あらかじめ決めておくと作業しやすくなります。

基板とケースの固定(取り付け位置によって異なる)

基板とケースの固定方法・使用するネジとナット・スペーサーの組み合わせはトラックボールユニットの取り付け位置(親指付近 左/右 or 人差し指付近 左/右)によって変わりますので、下記画像を参照して固定してください

向かって左上をステンレス生地六角M2 ナットで固定

その他の3点はスペーサー(M2丸_3mm)で固定

向かって右上をステンレス生地六角M2 ナットで固定

その他の3点はスペーサー(M2丸_3mm)で固定

↑topの刻印を上にします

右側にトラス小ねじ M2_12㎜・・・2本

左側になべ小ねじ M2_7㎜・・・2本

を通しM2ナットで4か所を固定します

↑topの刻印を上にします

右側にトラス小ねじ M2_12㎜・・・2本

左側になべ小ねじ M2_7㎜・・・2本

を通しM2ナットで4か所を固定します

以上となります。

組み立てお疲れさまでした!!

本体へのトラックボールユニットの取り付け方法は、TheEndpointのビルドガイド<組み立て編_オプション>をご覧ください。

<TheEpilogue用>

基板とケースの固定

(取り付け位置/左手側 or 右手側によって異なる)

基板とケースの固定方法・使用するネジとナット・スペーサーの組み合わせはトラックボールユニットの取り付け位置(右手側 or 左手側)で反転しますので、下記画像を参照して固定してください。

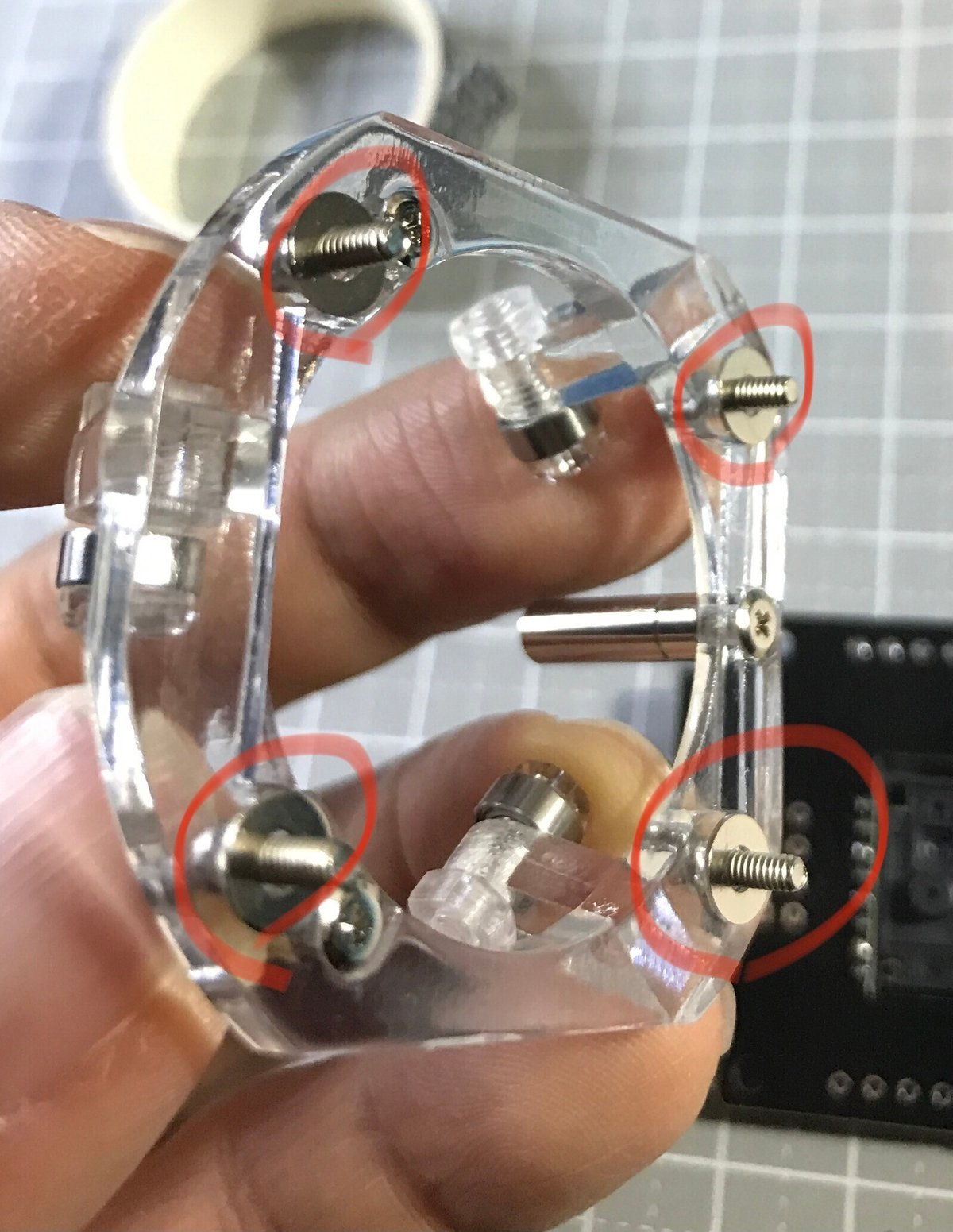

例は右手側へユニットを取り付ける場合の固定方法(「↑top」の刻印を上にして青丸が六角ナット、赤丸がスペーサーで固定する箇所)

左手側へ実装の際は上段の青丸、赤丸の左右位置が逆となります。

(右側にスペーサー、左側に六角ナットとなります)

右手側にユニットを実装する場合は「↑top」の刻印を上にして左側のコネクタにケーブルを差し込みます。

左手側へ実装の場合は逆側のコネクタへ取り付けます。

以上となります。

組み立てお疲れさまでした!!

本体へのトラックボールユニットの取り付け方法は、TheEpilogueの

ビルドガイド<組み立て編_オプション>をご覧ください。