「音」で運動の課題を解決!BeatFitの#マーケティングトレース

コロナウイルス感染拡大への対策として、自宅勤務、外出自粛となって以降、運動不足の方も多いのではないでしょうか。

私も以前は週に2~3回、近くのジムで体を動かしていたのですが、4月以降すっかり運動量が減ってしまい、家から出ない日の歩数が約500歩という日もありました・・・

そんな運動不足解消のため、最近めちゃくちゃ出番が増えたのが、BeatFitというフィットネスアプリです。

外出自粛になる前はジムのランニングマシンで週に数回使う程度でしたが、最近は毎日、自宅でストレッチや筋トレ、マインドフルネスを行う際にフル活用しています。

このBeatFit、「耳で聞いて運動する」という他のフィットネスアプリにない特徴を持っており、Withコロナ、アフターコロナの世界において成長可能性を感じ、#マーケティングトレース をしてみました。

2月にこの本を買って以来、「毎日1マーケティングトレース」を心がけており、このnoteは58日目になります。(そのうち、この話をnoteに書こうかなと思っています^^)

BeatFitの特徴

BeatFitは、株式会社BeatFitにより2018年4月にローンチされた「オーディオフィットネスアプリ」です。

Google Play のベストオブ2019アプリ(自己改善部門賞)を受賞しています。

最大の特徴は、

「プロのトレーナーのアドバイスと音楽を耳で聞きながら運動できる」

という点にあります。

会員数はサービス開始から2年で25万人に達しています。

これは、20~50代で週1回以上の運動習慣がある人の約1%(※)にあたります。

※スポーツ庁の「令和元年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、成人の約半数に週1回以上の運動習慣あり

BeatFitのターゲット層だと考えられる20~50代の人口が6156万人であり、そのうち運動習慣がある約半数の約3080万人に対する普及割合を算出

業績は非公開のため、正確な数字はわかりませんが、

利用者数:25万人

月額利用料:1,346円

から単純計算した年間の売上高は約40億円になります。

フィットネス業界首位のコナミスポーツクラブの売上高が631億円なので、ローンチから2年で売上高がその6%に達しています。

2019年3月にシリーズAラウンドとして、約2億円の資金調達に成功していること、2018年10月のあるピッチで目標数値として上げていた「会員数20万人」をクリアしていることから、ここまで会社の成長戦略どおりに成長してきていると考えられます。

外部環境の分析(PEST分析)

まず、PEST分析でBeatFitを取り巻く環境を分析してみます。

コロナウイルスが拡大する以前から、健康に対する意識が高まっていましたが、コロナウイルスの感染拡大を受け、さらに健康への意識が高まってきていると感じています。

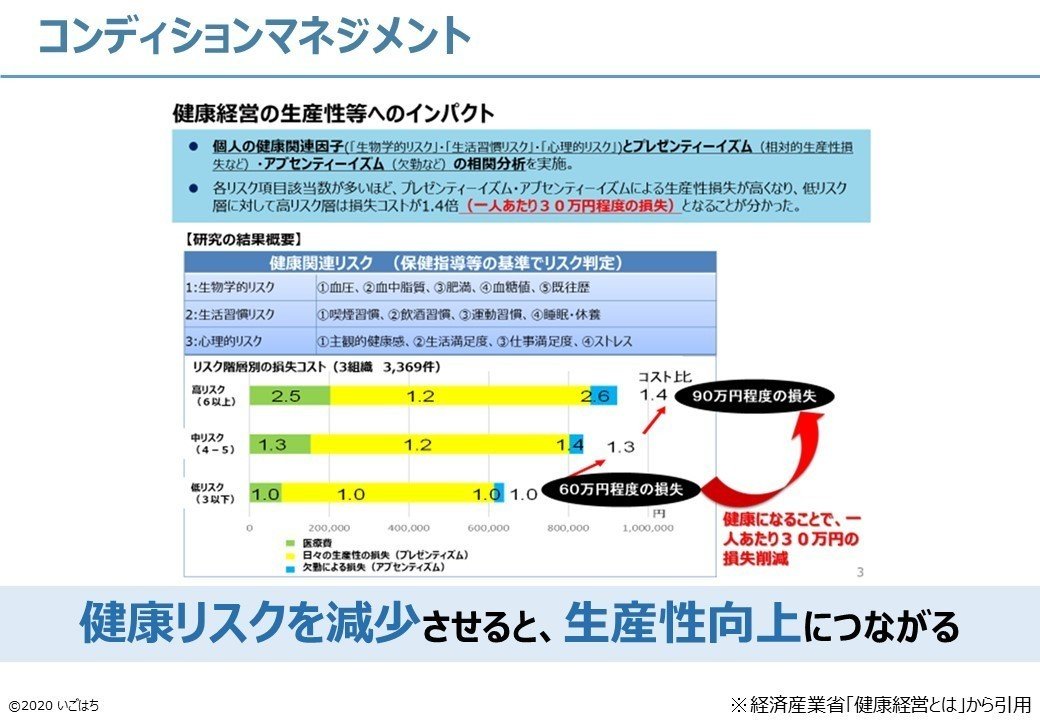

特に経済(Economy)の観点では、今後、健康経営への意識がさらに強まると考えられます。

健康経営について、経済産業省では次のように定義されています。

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

プレゼンティーズムという言葉をご存知でしょうか?

プレゼンティーズムとは、「仕事はしているものの、体調不良やメンタルヘルス不調などが原因で、生産性が低下している状態」のことを指します。

例えばデスクワークの場合、肩が凝っているとそれが気になってなんとなく集中できないという経験はないでしょうか?

また、なにか心配事があるとき、ついついそちらに気がいってしまい、仕事に身が入らないという経験をお持ちの方も多いと思います。

アメリカの研究では、アブセンティーズム(欠勤など)よりも経営に与えるインパクトが大きいとされており、プレゼンティーズムの割合が高いと年間一人あたり30万円ほどの損失になると言われています。

自宅でのリモートワークが多くなったことで、運動不足やメンタルの不調を訴える人が増えているようです。

社員がプレゼンティーズムになることを防ぐため、健康管理や運動に力を入れる企業が今後増えてくると考えられます。

業界構造の分析(5Forces分析)

次に5Forces分析から、業界構造をみていきます。

BeatFitの直接の競合はパーソナルトレーナーですが、価格が違うため、棲み分けができると考えられます。

一方、「オンラインでトレーニングを提供するサービス」は、以前からYoutubeやアプリでありましたが、コロナウイルスの感染拡大以降、これまで対面で行っていたレッスンをオンラインに切り替える動きが盛んになってきており、厳しい競争環境になってきています。

ただ、多くが動画サービスであり、音声サービスは現在のところBeatFit以外にないため、早めに業界内でのポジションを確立することが重要です。

マーケティング戦略の基本方針(3C分析)

ここまでの分析結果から、BeatFitのマーケティング戦略を定義します。

先ほど述べたとおり、「音声でトレーニングをサポートするサービス」は他にないため、

・ターゲット層に対する認知獲得

・継続率の維持

がマーケティングの基本方針となります。

マーケティングの基本戦略(STP分析)

BeatFitのSTP分析とポジショニングマップです。

BeatFitのコア顧客は、「週0回~2回程度運動している初心者~中級者の20~50代の社会人」と考えられます。

特に、

・最近運動不足を感じている。「運動したい」と思いつつも、行動に移せていない

・ジムに行っても、やり方がよくわからない。だからなんとなく行くのが億劫になってしまう

というペイン(課題)を抱えた人に対し、

・ランニング、ヨガなど11ジャンル、500以上のトレーニングメニュー

・トレーナーが音声でトレーニングをサポート

・トレーニング中の音楽で運動中の気分を盛り上げる

・最短3分からでOK。思い立った時に運動できる

という解決策を提供し、「音でいつでもあなたのトレーニングをサポート」というポジションを築いています。

「音」と「いつでもどこでも」という2つの差別化要素で、他のフィットネスアプリやパーソナルトレーナーと異なるポジションをとっています。

マーケティングミックス(4P分析)

ポイントはProductとPlaceです。

音声によるトレーニングメニュー(Product)を充実させ、自宅、職場、ジム、屋外といった様々なシチュエーション(Place)に対応したアプリであることが、BeatFitの競争優位性を築いています。

成功要因の言語化

BeatFitの成功要因を一言で表すと、

「運動の際のストレスという課題を解決したこと」

です。

運動が習慣になっていない人がいざ運動しようと思っても、

・モチベーションが上がらない

・運動する時間がない

・どうやればいいかわからない

と、様々な問題が立ちふさがります。

そんな問題を「プロトレーナーによる音声ガイド」で解決したのが、BeatFitの成功要因です。

収益ドライバー

成長フェーズにあるBeatFitのKGIは「売上高の拡大」と考えられます。

売上高を拡大させるためには、

・既存会員のLTV

・会員数

を増加させることがポイントになってきます。

LTVについては、引き続きサービス内容を充実させ、継続期間を伸ばす(解約率を低くする)ことが重要です。

また、会員数拡大については、ターゲット層の認知度をどう上げるかがポイントとなります。

態度変容モデル

会員数拡大について、態度変容モデルを使って現在のマーケティング施策と課題を整理します。

会員獲得のため、スポーツクラブのルネサンスとの提携や、人気声優・新日本プロレスとのコラボ企画などの施策を実施していますが、ターゲット層である20~50代にはまだ十分にBeatFitの存在を届けられていないと感じます。

一方、最近は法人向けサービスにも力を入れているようです。

大和証券グループ向けにサービス提供を開始したり、法人向けに期間限定の無償提供を行ったりと、今は法人の獲得に力を入れているのかもしれません。

もし自分がCMOだったら

最後に自分がBeatFitのCMOになったと仮定し、打ち手を考えてみます。

PEST分析の結果から、3年後に起こりうるシナリオと、打ち手を考えます。

仮にコロナウイルスが収束した後も、人の多いところを避ける、密室を避けるといった行動や心理は残り続けると考えられます。

また、健康への意識が高まり、自分の健康や運動状態をスコア化して管理する動きも出てくるかもしれません。

そんな世界では、「オンライン(非現実)と融合した運動」が注目されると考えられます。

そこで私が考えた打ち手は、「音」というBeatFitの特徴を活かしたコンテンツ、「音や動きで感情を揺さぶるプログラムの提供」です。

具体的には、ゲームやアニメとのコラボプログラムを提供します。

音楽で感情が揺さぶられ、普段以上の力が出せることってありませんか?

特にアニメやゲームなど、画が思い浮かぶものは特にそれが多い気がします。

そこで、アニメやゲームの世界観に満ちたプログラムで、より運動がしたくなる、運動が頑張れる環境を提供します。

プログラムに合わせてアレンジされたドラゴンボールや聖闘士星矢などの音楽を聞くだけでもテンションが上がると思いますし、VRやウェアラブルデバイスと組み合わせることで、さらにその世界に没入させることも可能だと思います。

(必殺技の動きに合わせたポーズで攻撃、一定回数でミッションクリアとか)

30代、40代はアニメ、ゲームの全盛時代を過ごしてきており、いまだに当時のアニメやゲームが復刻され、人気を博しています。

そうしたアニメやゲームとコラボすることで、ターゲット層の認知を広く獲得することができ、売上拡大につなげていきます。

例えば、30代後半をターゲットとした聖闘士星矢のプログラムを配信した場合

・JASRACの音楽使用料は売上の2.5%

→年間コスト1.2億円

・30代後半で運動習慣がある人の1%(3.7万人)を獲得

→売上高+6億円

最後に

今回のBeatFitのマーケティングトレースからの学びは、以下3つです。

①スタートアップとして、「健康」という今後成長するマーケットに対してアプローチしていること

②「音」をプロダクトのコアとすることで、独自のポジションを築き、競合(フィットネスクラブ)と共存を図れているところ

③運動の際のストレスになる要因をUI/UXで解決していること

既存のプログラムを「特集」という形で組み合わせることで、新しい価値提供ができるのも、BeatFitの優れた点の一つだと思います。

最近は「コロナ対策特集」のお世話になっています。

今回のマーケティングトレース、いかがだったでしょうか?

家の中にいる時間が長くなると、運動不足になりやすいので、ぜひみなさんもBeatFitのようなアプリを活用して、意識的に体を動かしてみてください(^^)

それでは、また!

いいなと思ったら応援しよう!