海茶式コード表記法 ④書き方の一部改訂、ノンダイアトニックルートを持つコード

はじめに

こんばんは。海茶です。

今回も前回に引き続いて海茶式コード表記法の解説をしていきます。

今回は前回の内容の改訂も含めた記事となっています。まず改訂内容についてお伝えした後に、本題であるノンダイアトニックなルートを持つトライアド、つまりハ長調で言うところの黒鍵をルートにしたトライアドの書き方について説明します。

前回の内容の一部改訂

前回の記事を自分で読み返して、「ここはもっとこうした方がいいな」と感じた部分について書き方を改訂することにしました。

前回の記事の方法で覚えてくれた人(がもしいれば)にはお手数をおかけしますが、海茶式コード表記法はまだ誕生したばかりの記法なので、常に改良を重ねています。

元がdimのコードのMaj/minトライアド

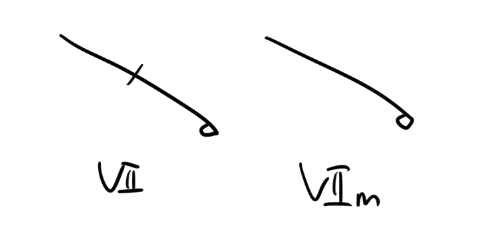

前回の記事で、ⅦdimをⅦやⅦmに変化させる方法について、以下のように紹介していました。

「元がdimのコードをMaj/minにする場合はコード線の終端にループを付加したものをMajとして扱う」としてⅦやⅦmのコード線を定義していましたが、dimから変化させる場合、Majよりminの方が音の変化が少ないため、書き方もminの方がdimに近い形をしているべきなんじゃないか、と考えました。

そこで、ⅦのMaj/minの書き方を今までの逆にすることにしました。つまりこういうことですね。

従ってⅦ関係の他のコードの書き方もこうなります。

Ⅶの書き方のバリエーション

後述もしますが、Ⅶは今までⅤの代理のドミナントとして扱っていたため直線で書いていましたが、現代音楽理論ではⅡmの代理のサブドミナントとして扱った方が理論的に綺麗に整理することができるようです。

これに対応するため、Ⅶの書き方として、「サブドミナント、つまり上に凸の曲線として書く」ことを許容することにしました。許容なので、今まで通り右肩下がりの直線で描いてもいいですし、今回紹介する書き方で描いても構いません。こんな感じです。

この書き方に従うと、前項のⅦのメジャー/マイナートライアドもこんなふうに書けますね。

♭5、m7♭5の書き方

前回の記事で、Ⅶ以外のm7♭5の書き方について

♭5thはコード線中央上部に「∨」のような記号を書きます。

のように紹介していましたが、見やすさの問題や今後の拡張を考慮して、「∨」のような記号をコード線の上方ではなく下方に置くことにしました。こんな感じです。

♯5thについては今まで通り上方に記号を書きます。

また、m7♭5については他の♭5thよりもよく出てくるコードなので、「dimに短7度が付加されている」と解釈して、以下のような書き方も許容することにしました。

非ダイアトニックルートのトライアド

導入

今までの記事で、Ⅰ~Ⅶまでのダイアトニックスケール内の音をルートに持つトライアドはほとんど表現できるようになりました。

では、今度はノンダイアトニックスケール、つまりハ長調で言う黒鍵の音をルートに持つトライアドの書き方について解説していきます。

具体的には♭Ⅱ、♭Ⅲ、♯Ⅳ、♭Ⅵ、♭Ⅶ の5個のルートを持つコードが新しい仲間になります。

説明が非常に長いので、書き方だけ手短に知りたい方は、「【忙しい人はここだけ!】まとめ」のセクションまで飛ばしていただければと思います。

コードの役割と5度圏

まず、新しいメンツのコードの役割(T, D, S)を見てみましょう。12平均律における5度圏では

Ⅰ→Ⅴ→Ⅱ→Ⅵ→Ⅲ→Ⅶ→♯Ⅳ→♭Ⅱ→♭Ⅵ→♭Ⅲ→♭Ⅶ→Ⅳ

の順に音が割り当てられており、それぞれの役割は現代音楽理論ではこの順番通りに役割がT→D→Sとサイクリックに変化しているとされています。

つまり、今回の新メンツの持つそれぞれの役割は

トニック:♯Ⅳ、♭Ⅲ

ドミナント:♭Ⅱ、♭Ⅶ

サブドミナント:♭Ⅵ

となるわけです。

ここで、最初の頃ⅦdimをⅤの代理コード:ドミナントとして扱っていましたが、この定義に従うとⅦdimはⅡmの代理:サブドミナントとして扱うのが適切だったわけですね。というのが繋がってきます。

チャーチモードと借用和音

では、これらの非ダイアトニックスケールのルートを持つコードの基本となるトライアドはどのように決めればよいのでしょうか?

ここで登場するのが、チャーチモードと借用和音です。非ダイアトニックスケールのルートを持つコードを、「同一調の別のモード(奏法)や属調、下属調のダイアトニックスケールからの借用」と見做す、という考え方です。

チャーチモードについては検索すれば私より正確で詳しい情報が載っている記事や動画があるので詳しくは自分で調べていただければと思いますが、簡単に説明すると「ドレミファソラシド」の開始位置をずらして「レミファソラシドレ」などと同じ音の間隔にしたものを同一調の別の「モード」として定義する、というものです。

チャーチモードには開始点をⅠ~Ⅶにしたものの7種類があり、それぞれ順にイオニアン(Ⅰ開始)、ドリアン(Ⅱ開始)、フリジアン(Ⅲ開始)、リディアン(Ⅳ開始)、ミクソリディアン(Ⅴ開始)、エオリアン(Ⅵ開始)、ロクリアン(Ⅶ開始)という名前が付けられています。

非ダイアトニックトライアドはこれらのモードを用いたスケールにおける”ダイアトニックスケール”からの借用と見做すことで表現することができるようになるわけです。

まずは実際のコード線の紹介の前に、それぞれのモードについての説明をしていきます。海茶式コード表記法ではコードだけではなくモードについても、直感的に感覚をつかめるようにするために記号を割り当てています。これらの記号と、それぞれのモードにおける基本のルート音、7thコードを見ていきましょう。

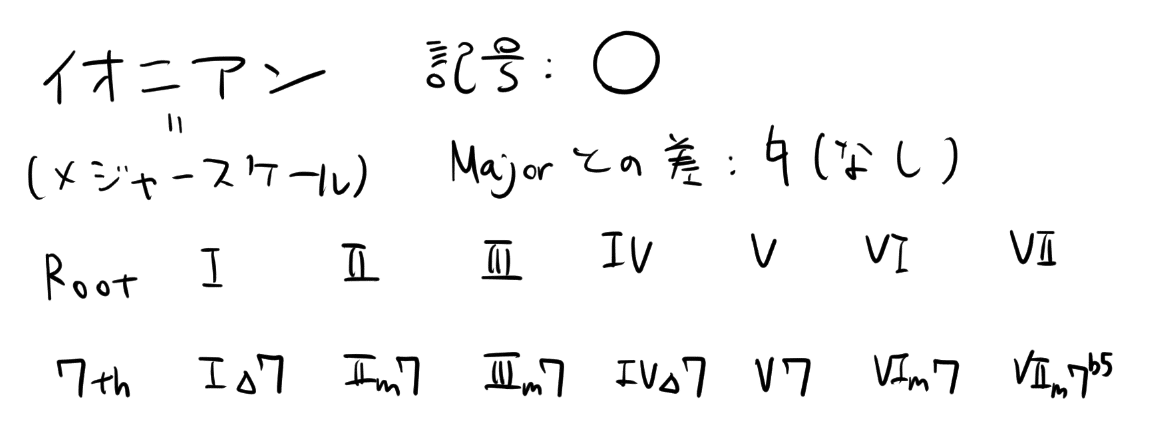

イオニアン:○

イオニアンはⅠが開始点となっているモードです。つまり通常のメジャースケールと同じです。今までのダイアトニックスケールはこのモードを基準にしたものと言えますね。

記号は、メジャースケール、つまりイオニアンスケールとの差を図形的に表現していきます。今回の場合イオニアンスケールそのものなので、基本の記号として○を書きます。

ドリアン:Ⓘ

ドリアンはメジャースケールにおけるⅡを開始点としたモードです。所謂ハイファンタジー的なRPGらしい異世界情緒のある響きをしています。

イオニアンモード(メジャースケール)からは♭が2つ付いた形となっており、ⅢとⅦがそれぞれ半音下がります。記号は丸で囲った短い縦線としました。

フリジアン:⊗

ドリアンはメジャースケールにおけるⅢを開始点としたモードです。緊張感のあるシリアスな雰囲気を持っています。

イオニアンからは♭4つ分離れています。記号は丸で囲った×で定義しています。

リディアン:C

リディアンはメジャースケールにおけるⅣを開始点としたモードです。非常に明るく、古典的で神秘的な響きを持っています。

イオニアンからは♯1つ分離れています。記号は丸の右側を欠けさせたCのような記号を割り当てました。

リディアンモードは属調(Ⅴをルートとした長調)からの借用音と同じ構成音になるため、比較的多く登場することになります。

ミクソリディアン:⊙

ミクソリディアンはメジャースケールにおけるⅤを開始点としたモードです。ブルースでよく用いられる、ファンキーな雰囲気を持っています。

イオニアンからは♭1つ分離れています。記号は丸の中央に点を打ったものとしました。

ミクソリディアンは下属調(Ⅳをルートとした長調)からの借用音と同じ構成音になるため、こちらも比較的多く登場します。

エオリアン:⊝

エオリアンはメジャースケールにおけるⅥを開始点としたモードです。所謂マイナースケール(短調)と同じスケールですね。

イオニアンからは♭3つ分離れています。記号は丸の中央に横線を書きます。横線は円に接するように書きます。マイナーなので、マイナスっぽい記号にしました。

ロクリアン:●

ロクリアンはメジャースケールにおけるⅦを開始点としたモードです。非常に不安定で恐怖感を煽るような雰囲気を持っています。

イオニアンからは♭5つ分離れています。記号は塗りつぶした丸で書きます。

モードのまとめ

それぞれのモードの記号とイオニアン基準でどの程度離れているかをまとめた図を下に示します。

モードの記号はスケールの明暗、つまり♭の数(リディアンは♯が付くので♭-1個分)を表現していたというわけですね。暗くなればなるほど黒丸に近く、複雑で密な図形になっていくようにしました。

今回大事になるのはあくまでも「これらのモードからどのようにノンダイアトニックスケールのルートを持つトライアドを表現していくか」なので、そこについても触れておきましょう。

この表を見れば、どのモードからどの音を借用できるかが分かりますね。

ノンダイアトニックスケールの音一つに対して複数のモードからの借用と見做すことができますが、今回コード線を定義するにあたっては「できるだけよく使う、イオニアンモードに近いモードからの借用を優先する」ということにしましょう。

【本題】新メンツのコード線の定義

ここまで読んでいただいた皆さん、お疲れ様でした。それではいよいよ本題に入っていきましょう。

まず借用和音は基本的に、下属調(=ミクソリディアン)、属調(=リディアン)、同主調(=エオリアン)からの借用であることが多いので、これらのモードで表現できるものについて定義していきましょう。これら3つのモードの複数に含まれるものについては、「できるだけよく使う、イオニアンモードに近いモードからの借用を優先する」という原則からリディアン又はミクソリディアンモードからの借用と考えます。

まず♯Ⅳは属調、つまりリディアンモードからの借用と考えることができます。リディアンモードからの借用は「上向きの縦線とループから始まる」と定義しておきます。

次に♭Ⅶは下属調、つまりミクソリディアンモードからの借用になります。ミクソリディアンモードからの借用は「下向きの縦線から始める」と定義します。

♭Ⅲ、♭Ⅵは同主調、つまりエオリアンモードからの借用ですね。エオリアンモードからの借用は「上向きの縦線から始める」ことにします。

♭Ⅱに関してはよく借用で用いるモードには含まれていません。♭Ⅱはフリジアンとロクリアンに含まれていましたね。「できるだけよく使う、イオニアンモードに近いモードからの借用を優先する」という原則から♭Ⅱはフリジアンからの借用と考えます。フリジアンモードからの借用は「下向きの線とループから始まる」としておきます。

ここで、リディアン、ミクソリディアン、エオリアン、フリジアンはそれぞれⅤ、Ⅳ、♭Ⅲ、♭Ⅵをルートとした長調と解釈することもできます。(それぞれのモードのm7♭5の位置を確認するとわかりやすいです!)

そのような解釈の元で考えると、

♯Ⅳはリディアン=Vをルートとした長調におけるⅦ

♭Ⅶはミクソリディアン=Ⅳをルートとした長調におけるⅣ

♭Ⅲはエオリアン=♭Ⅲをルートとした長調におけるⅠ

♭Ⅵはエオリアン=♭Ⅲをルートとした長調におけるⅣ

♭Ⅱはフリジアン=♭Ⅵをルートとした長調におけるⅣ

と考えることができます。このため、縦線やループ以外の部分のコード線の形状について、♯ⅣはⅦ、♭ⅦはⅣ、♭ⅢはⅠ、♭ⅥはⅣ、♭ⅡはⅣと近い見た目をしていてほしい!(ここがあくまでも願望形なのはのちに説明します)という意図が出てくるわけです。

ここで思い出してもらいたいのが、ダイアトニックスケールでのコード線の形状の決め方は「トニック(T)は下に凸の曲線、サブドミナント(S)は上に凸の曲線、ドミナント(D)は直線」でしたね。ノンダイアトニックスケールルートのコードでもこの考え方は同じです。

つまりそれぞれの形状についての制約をまとめると、

♯Ⅳ:上向きの縦線とループから始まる、Ⅶに近い外見、トニック=下に凸の曲線

♭Ⅶ:下向きの縦線から始まる、Ⅳに近い外見、サブドミナント=上に凸の曲線

♭Ⅲ:上向きの縦線から始まる、Ⅰに近い外見、トニック=下に凸の曲線

♭Ⅵ:上向きの縦線から始まる、Ⅳに近い外見、サブドミナント=上に凸の曲線

♭Ⅱ:下向きの縦線とループから始まる、Ⅳに近い外見、ドミナント=直線

こうなりますね。

さて、これらの条件を全て満たすような図形がそれぞれ存在していればよいのですが、意外とこれが上手くいきません。借用元の調におけるTDS機能と現在の調における機能がズレているからです。そこで色々考えた結果、次の図のように定義しました。

見ていただければ分かる通り、色々妥協しています。♯Ⅳはトニックなので下に凸の曲線であってほしいところですが、Ⅶに近い外形という要素を優先してこのような形にしました。トニックであることを強調するために、ループ後の線を気持ち下に凸めで書くといいかもしれません。こんなふうに。

♭Ⅵは元々「上向きの縦線+Ⅳの上に凸な曲線」という書き方をしていましたが、あまりにも書きづらかったため、上に凸に湾曲しながら右肩上がりに上がる線、という形状にしました。Ⅴのコード線とハッキリ区別するため、気持ち強めに湾曲させるといいと思います。

♭Ⅱはフリジアンモード、つまり♭Ⅵをルートとした長調におけるⅣなので、形状もⅣ(上に凸な曲線)に寄せたいところでしたが、ドミナントであることを優先してループの後を水平な直線で表現しました。こちらも♯Ⅳと同じく、元々Ⅳであったことを強調するために気持ち上に凸めで書いてもいいかもしれません。

【忙しい人はここだけ!】まとめ

以上、ノンダイアトニックなルートを持つコードの書き方でした。説明が長くなってしまったので、「とにかく線の形状だけ覚えたい!」という方は下の図を参照していただければと思います。

ここまでに出てきたコードの書き方をまとめると、こんな感じです。

おわりに

今回でだいぶ表現可能なコードが増えたかと思います。

次回はテンションコード、オンコード、4度堆積などの発展的なコードの書き方について説明します。

それでは次回も、お楽しみに。海茶でした。