合格までの道のり 具体的な試験対策について 概要編

お父さんです。

このブログは地元の公立中高で学び、地方大学を卒業した庶民派お父さんがひょんなことから子供二人の都内私立小学校受験を経て、またまたひょんなことで子供たちがイギリスのボーディングスクールに合格するまでの道のりを綴っています。

今回の記事について

今回の記事は、お受験における具体的な対策の概要について書きたいと思います。実際にはお受験教室のウェブサイトや参考書で詳細を見て頂くのが良いと思いますが、深い世界に入っていく前にまずはお受験対策の概要を掴むための参考になれば幸いです。

今回は試験までの具体的な対策について少し書きたいと思います。

小学校受験には大きな項目として以下の能力が必要だと言われています(我が家が通った教室の先生のお話をそのまま引用)。

1.聞く力

2.見る力

3.考える力

4.話す力

5.実際に行動に移す力

これら5つの能力を前提として、具体的な試験対策として求められるのが以下の4つです。学校のホームページを見ると、「特別な準備は必要ありません。年齢ごとの常識的なことを聞くだけです」的な事を書いていますが、「絶対そんなこと無いよね」と思う高いレベルの問題も出ます。

今記事では、下記のうち①と②について書きたいと思います。③と④はまた別の機会に書きます。

①ペーパー(いわゆる国語/算数系のペーパー問題、)

②行動観察 (児童が色々な指示に従って集団行動するのを観察される。

A. 絵画/工作、B. 巧緻性、一部③の運動も含みます)

③運動

④面接

①についてですが、まずイメージしやすい国語/算数系のペーパー問題から。

■算数的なもの:数の概念、図形など空間の把握、比較、並びに組み合わせ

■国語的なもの:お話を聞いて内容を理解し、それに関して聞かれる質問に答える問題。また常識的な事を聞く問題として、お花の名前(形や季節から類推させるもの)、節分や季節の行事などの名前、野菜などの育つ場所や時期の問題、生き物の生態(生息場所、季節)を聞く問題があります。

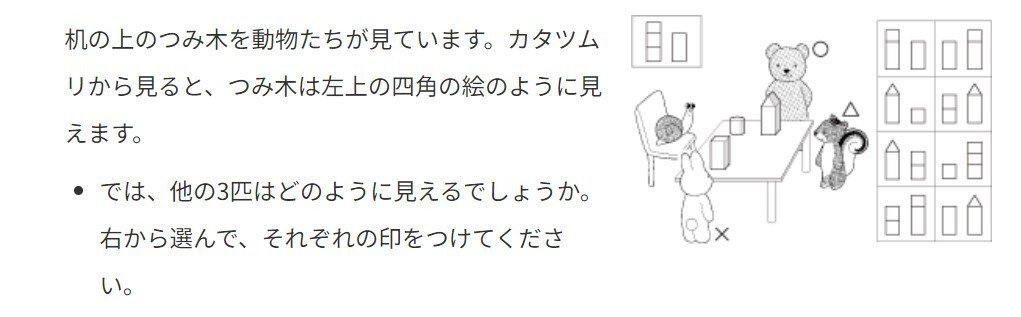

まず算数的な問題ですが、図形の問題については空間把握が結構難しい感じがします。四方観察などと呼ばれる問題です。我が家の娘も苦手でいつも苦労していました。例えば、ウサギの正面視のイラストがまずあって、それが鏡に向かっている時にウサギはどういう顔をしているかを推定する問題などです。あとは箱がランダムにジャングルジムのように積み重なっていて、その見えない部分がどうなっているかを推定させるものなどもよくあります。あとは展開図や図の回転なども典型的な問題です(下記の図参照)。

これらの問題については、「問題を見て考える」という事が求められ、

「それを自分の頭の中で考えて類推をする事ができる」、

「論理的に物事を考える事ができる」

という2点がポイントなのだと思います。

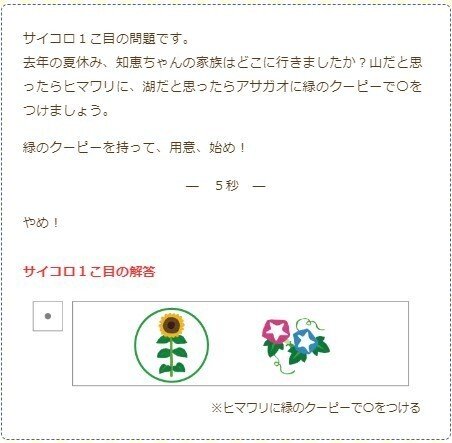

次に国語的な問題について。お話を聞く問題は以下のような問題です。

引用: https://janiasu.com/info-elementary-school/ohanashinokioku.html

いかがでしょうか。

国語については、

「ちゃんと聞く事ができる」

「聞いたことを理解して覚えておく事ができる」がポイントだと思います。

いずれにせよ、算数や国語のペーパー問題は、インターネットでもたくさん問題集を見たり購入する事ができますので、詳しくはそちらを見てもらうのが良いと思います。大人から見ると簡単ですが、いかんせん5-6歳の子供が決められた時間内にやる必要があるので、やはり大変だと思います。ちなみに具体的な問題については、大手の教室のホームページ上では意外に多くは公開されていないですね。。こういうところの情報の非対称性ってどこまで行っても何なんだろうなーと思います。もっと公開すればいいのに。

次にBの絵画/工作とCの巧緻性についてですが、これは我が家の場合は一部混ぜ合わさったようなイメージをもっていますが、いずれにせよ

B:ちぎり絵、リボンの結び方、折り紙の折り方

(折り紙で色々なものを折る)、何かを工作する

C:絵画については、動物(キリン、イルカ、ゾウなど)や飛行機を描く

とにかく「丁寧にやる」という事と、何度も繰り返しやることが大切だと思います。必ずしも上手に描いたり綺麗にできる事が重要なのではなく、丁寧にやる事が重要なのだと理解しています。我が家の場合も娘が時々泣きながら、一生懸命に折り紙を折ったりしていました。鶴などの難易度が高いものではなく、カブトや、簡単なお魚などの基本的な折り紙ですが、それでも丁寧にやる事や繰り返しやる事に対して集中力が続かなくなってしまって泣いたりすることは時々ありました。

私も「これ何の意味があるのかな」と途中自問自答をしながらやっていた事は正直に認めざるを得ないです。とにかく5‐6歳の子供というのは遊びたい盛りなのにもかかわらず、なぜ興味もない事を一生懸命に繰り返しやらされるのかについては当時の私も明確な答えがありませんでした。が、試験の対策としては非常に重要なポイントの1つであることは間違いなさそうです。

②については、児童が試験の際に一緒に色々な行動をするのを観察されるというものです。具体的には試験の中で何かの集団行動(工作や運動など)を他の児童と実施する際に

「先生の言う事をちゃんと聞いてその通りに行動できるか」を見られている事が、まことしやかに言われています。例えば「今から廊下に出ます。そのときは廊下の左側をみんなで一緒に歩きましょう」と言われた場合、廊下で先生がチェックシートを片手に1人1人の行動を後ろから眺めながら、「ちゃんと廊下の左側を歩けているかどうか」を確認すると言ったことがあるようです。

具体的な学校名で言うと慶應幼稚舎の場合では、運動の時に自分が課題をやる時意外の時にどういう姿勢で待っていられるか・振舞えるかがチェック対象だと言われています。例えば体育館で運動する課題がある際、そこで順番が来るのを待っている時に、「ちゃんと体育座りで前を向いているか」、「横や後ろをキョロキョロと見ていないか」、「周りのお友達にちょっかいを出していないか」などが確認項目ではないかと言われています。我が家でもココ(リンク張る)で触れているように、教室でしっかりと練習をしました。

今回も長くなってきたのでこの辺りにしたいと思います。読んで頂きありがとうございました。

続きはこちらです。