被災された方の諦めたような言葉が、とても苦しかった/石川県珠洲市での災害ボランティア活動記録

4月27日〜5月1日の4泊5日で石川県珠洲市へ。

「アウトドア義援隊」の一人として、能登半島地震で被災した地域・家の片付けなどに取り組みました。

元日に発生した「能登半島地震」。

スマホのニュース画面に出てきた輪島の火災の写真を見て、あまりの衝撃に言葉を失ったこと、今でも鮮明に覚えています。

発生直後はネット検索や報道系のYoutubeなどで被災地の状況を知ろうとしたり、「自分にもなにかできないか」「せめてもの」という思いから被災地域への支援を行う組織へ寄付をしたりしていました。

でも、日が経つにつれ関心が薄くなっていた自分もいて。無関心なわけではないけれど「自分に何ができるか」ということを考えることはしなくなっていたなと思います。

単純に、わたしが暮らす徳島から能登半島までの距離が遠いことや、能登半島に友人・知人がいる訳では無いこと、テレビを持っておらず、新聞もとっていないためマスメディアによる情報に触れ辛いことなど。関心が薄れていった要因は一つじゃなく、いろいろあるんじゃないかなと思ってます。

でももっとシンプルな言葉でいうと、わたしはこの地震が「ひとごと」だったのだろうな、といまは思っています。

*

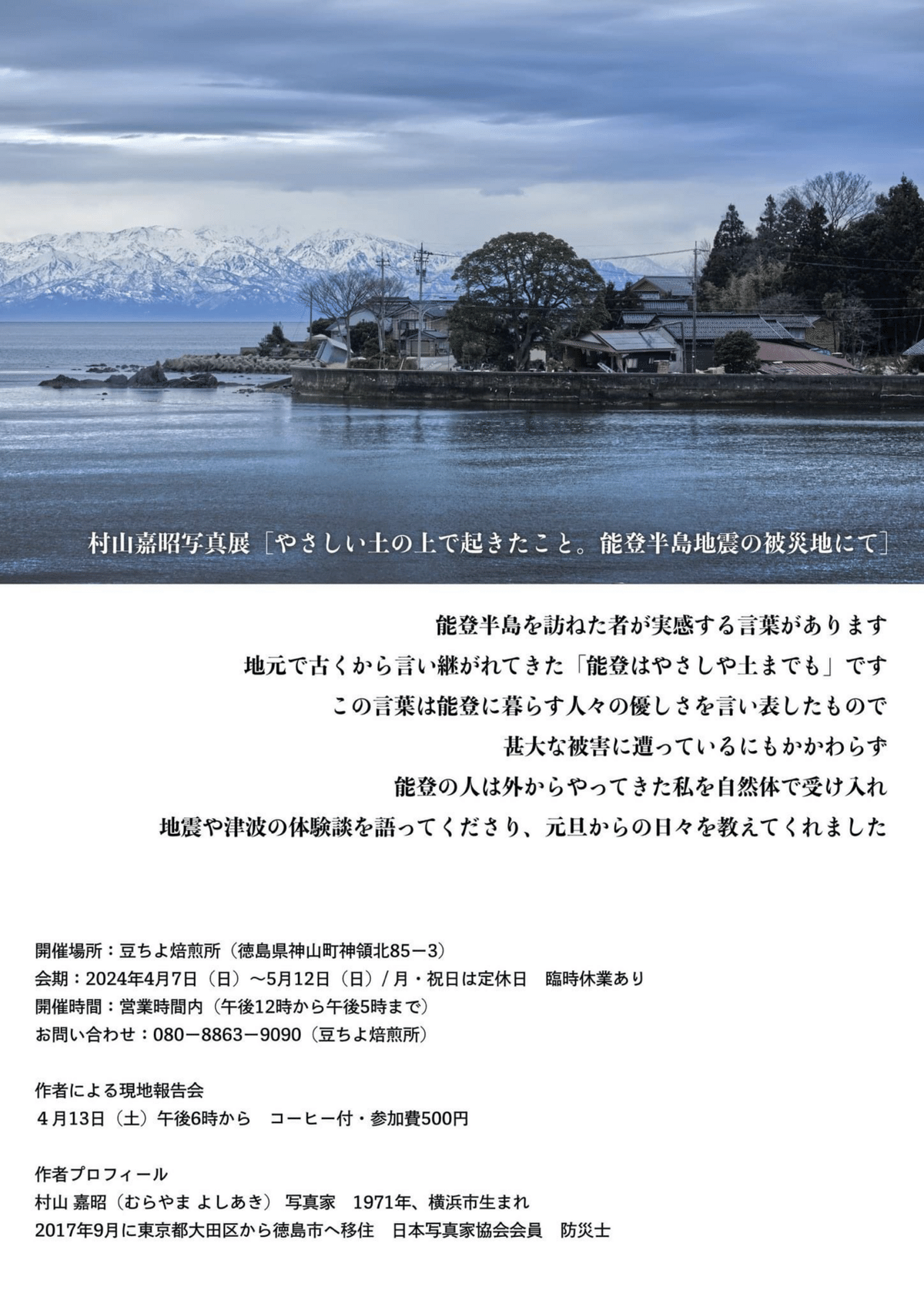

そんなわたしの関心を改めて能登へと向けてくれたのが、豆ちよ焙煎所でひらかれた「能登半島地震の現地報告会」でした。報告者は、カメラマンの村山嘉昭さん。

(チラシは豆ちよさんのSNSより)

地震発生直後から、何度も現地に入り支援物資を届けたり、被災された方のニーズをヒアリングしながら、一人一人に合わせた支援を重ねてきた人です。

今もなお避難所で暮らしている方々が多くいること。倒壊・半壊した家屋の片付けが一向に進んでいないこと。発災直後に市外・県外へ避難したまま帰ってこない若い世代の数は多く、現地は高齢者ばかりであること。そして、ボランティアの数が圧倒的に少ない、ということもこの時に知りました。

なにより衝撃だったのが、「あまりにボランティアが少ないから、被災された方の中には"自分たちが見捨てられたんじゃないか"と思っている人もいる」という話。とても胸が痛みました。

地震や津波の被害により家族や友人・知人、住み慣れた家や町、大切にしてきた文化や風景など、いろんなものを失ってしまった方ばかりのはず。それだけでも計り知れないほど痛み、苦しみを抱えているはずなのに。

そのうえ更に「見捨てられたんじゃないか」と。そんな気持ちにさせてしまうことは、被害の及ばなかった場所に暮らす身として、申し訳ない気持ちにもなりました。

「自分も現地へ足を運び、いまの状況をちゃんと知って、できることをしたい」そんな思いに駆り立てられ、珠洲市でのボランティア活動に至りました。

*

活動した4日間は、毎日異なる地域・依頼者のもとへ。全ての場所で共通して取り組んだのが「瓦礫の撤去・分別」です。

言葉にするとすごく単純な作業のように聞こえるかもしれませんが、どんなものかイメージがつきますか?

わたしは、災害ボランティアの経験がほとんど無く、全く想像できてなかったのですが、これが「ものすごく地道で、骨の折れる作業」でした。

地震と、直後に押し寄せた津波によって、ガラス、瓦、壁板や建材、家具、家電、釣具、漁具も、なにもかもが家の中と外のそこら中に散乱している状況。

これを災害ゴミ(災害廃棄物)として自治体に回収してもらうには「分別」をして、指定された「仮置き場」に運ばなければいけません。

分別方法は自治体によって違いはあるようです。初日に訪れた場所では「燃えるゴミ」「プラ」「ガラス・陶器」「瓦」「家具」「家電」「建材」「コンクリート」「金属類」などの分別が必要でした。

目の前に広がる景色を見て、何から手をつけていいのか、一瞬戸惑ってしまいました。

「よし、一点に集中しよう」とガラスに狙いを定めて。しゃがみ込み、じっと地面を見つめて、大きな破片だけでなく、小さな破片も、一つずつ一つずつもくもくと拾い集めます。

手持ちの容器がいっぱいになったら、敷地内でゴミを集約している場所に運んで。また戻ってはしゃがみ込み、じっと地面を見つめて…の繰り返し。

この日の最高気温は24℃。

屋外で作業するわたしたちを襲うのは強い陽射し。体力はどんどん奪われていきます。普段外での活動に慣れていないせいもあってか、頭が痛みだし、少しふらっとする瞬間も。

拾っても、拾っても、なかなか終わりが見えない。ほんとうに途方に暮れてしまいそうな作業でした。

総勢15名で6時間ほどもくもくと作業にあたったけれど、左奥の瓦礫の山には全く手をつけることが出来ませんでした。

ボランティアがいなければこの作業は被災された方々が自分たちでするしかないんですよね。

夫婦だけの世帯だと2人で。子どもや、祖父母など、多世代で暮らしていたとしても、大体4〜6人程度だと想定して。その人数で作業をするとしたら、きっと心が折れてしまうよな、と。

いや、もうとっくに心が折れている人もいるかもしれません。別の日に出会った、夫婦で暮らしているという70代前後の男性は「もう何から手をつけていいかわからんよ」と、力なく、諦めるようにこぼしていました。

そんな言葉を言わせてしまう状況があることが、とても心苦しく、ただただ悔しいです。

もっと能登でのボランティア活動を続けられたら。仲間を引き連れて通い続けることができたら。ボランティアに時間やお金を避けるだけの余裕がある人が、もっともっと能登で活動してくれたら。

たらればばかりが、頭の中に浮かびます。

ただ、ボランティアをするにもいろんなハードルがあるとも思います。仕事をしていたらそう簡単に休めないだろうし、現地に行くにも費用がかかる。家族がいると、自分の意思だけで身動き取ることは難しいかもしれない。

わたし自身も、活動し続けたいと思いつつも次の目処はまだ立てられていません。

でも、現地に行けずともやれることはあるはず。そう思って、いまこの記事を書いています。これを読んだ誰かがまた「ボランティアに行きたい」と駆り立てられ、珠洲市をはじめ被災地域へ訪れ、人手を必要としている人のもとで活動する。そんな動きが生まれたらな、と。

能登半島地震は、終わったことではありません。

住み慣れた家で家族とごはんを囲み、温かいお風呂に入り、安心して眠りにつく。そんな当たり前の日常をまだまだ過ごせない人たちがいます。

少しでも早く、被災された方々の日々が穏やかで安心できるものになりますように。

※おなじ珠洲市内でも、被害状況は大きく異なるということを理解した上で、2024年4月27日〜5月1日の間に珠洲市の各所での活動を通じて見た、聞いた状況をもとに執筆しました。