Tiny11という軽量化Windows11に関して

先日Twitterにて以下のようなツイートがありました。Windows11Pro 22H2をベースにした軽量化したWindows11のクリーンインストールのパッケージにのようです。ISOイメージも公開されているので、そちらをダウンロードして、USBメモリを作成すればクリーンインストールが可能です。どれくらいリソースが節約できるのかなと思ったので実際に試してみることにしました。(※このクリーンインストールにはWindowsProのライセンスが必要なので、持っていない人は使えないです)

It's finally here!

— NTDEV @ntdev@mastodon.social (@NTDEV_) February 2, 2023

Based off of Windows 11 Pro 22H2, tiny11 has everything you need for a comfortable computing experience without the bloat and clutter of a standard Windows installation.

https://t.co/yM1Ip2ljjB pic.twitter.com/Tg5PWUZU1Q

Windows11はハードウェア要件が厳しいため、通常であれば第7世代Intel CPU以下インストールを行うことは現実的では無いということになっています。ただし、無保証となりますがでこのチェックを回避する手段もあります。現時点ではサポートがあるWindows10を使用するのが妥当かとは思います。

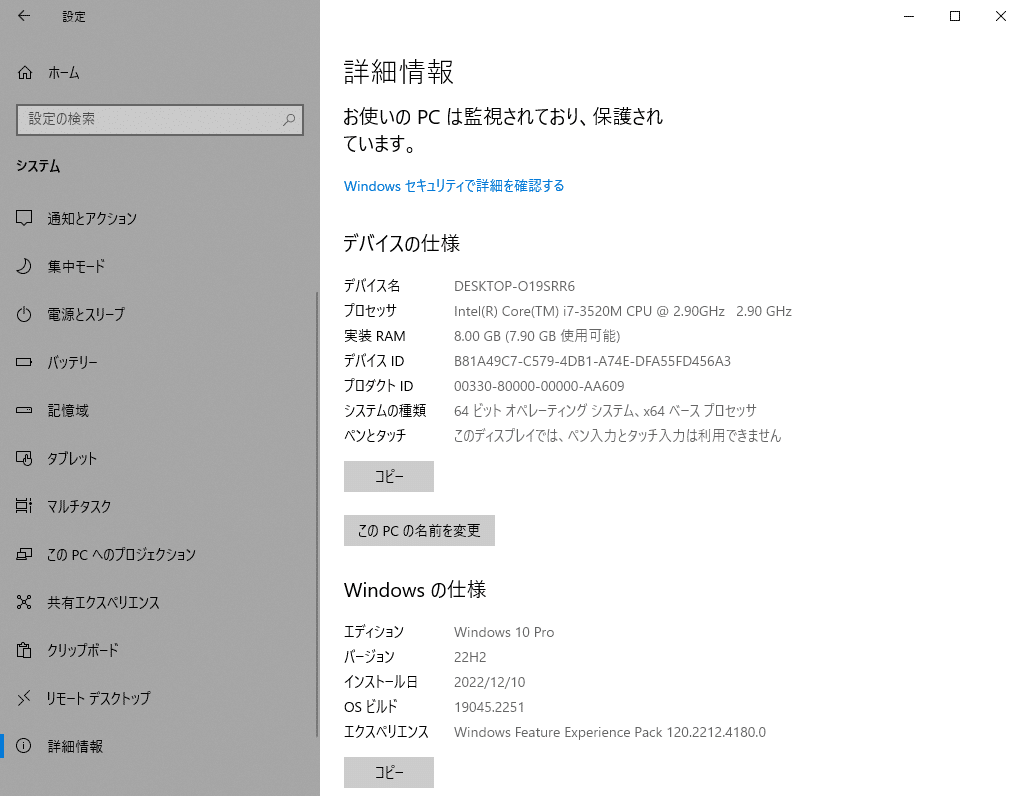

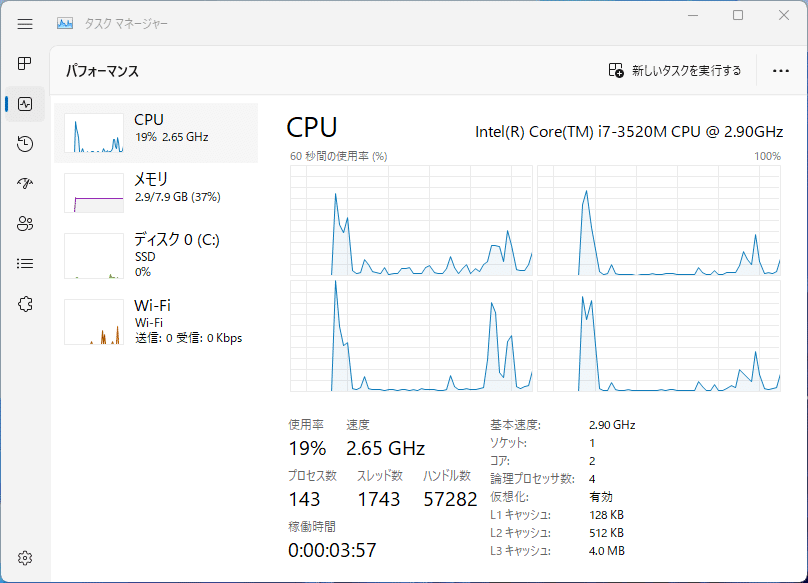

今回使用しているPCはもちろんハードウエア要件に満たない旧型のノートパソコン東芝DynaBook B552(CPU:第3世代Core i7 3520M、Memory:8GB)となります

無線LANがあればと思うのですが、内蔵カードなし、アンテナケーブルなしというものなのでちょっと使うのには躊躇します。アンテナケーブルさえあれば、増設でもいいんですけどね。ないとなるとノートPCの分解となってしまうので面倒臭くてやっていません。USBタイプのアダプタをつけていますが、通信パフォーマンスは今一つです。

もともとはWindows7が入っていたPCですが、サポート切れになっているのでWindows10まではバージョンアップをしていました。そんなPCを使用してTiny11を試してみての感想となります。

Windows10稼働時のリソースに状態に関して

このPCには最初はWindows10がインストールされていたので、通常状態のリソースや負荷の状態を見てみたいと思います。

Windows10を使用した印象としてはそこまでの処理の重さなどは感じません。ただ、このPCでやることとしてはブラウザで調べものをしたり、簡単なドキュメントを各程度かなと思います。開発環境を作ったり、仮想化のテストなどはやらないでしょう。

先ほどのような作業を行うにあたって、Windows10ではメモリも8GB程度あれば、そこまで足りないといった状況はないのかなと思います。ただ、Windows11では8GBでは足りないというようなことも起きるのかなと思っています。YouTubeやブラウザのタブをたくさん開くというような行為がメモリ消費の大部分になると予想されます。

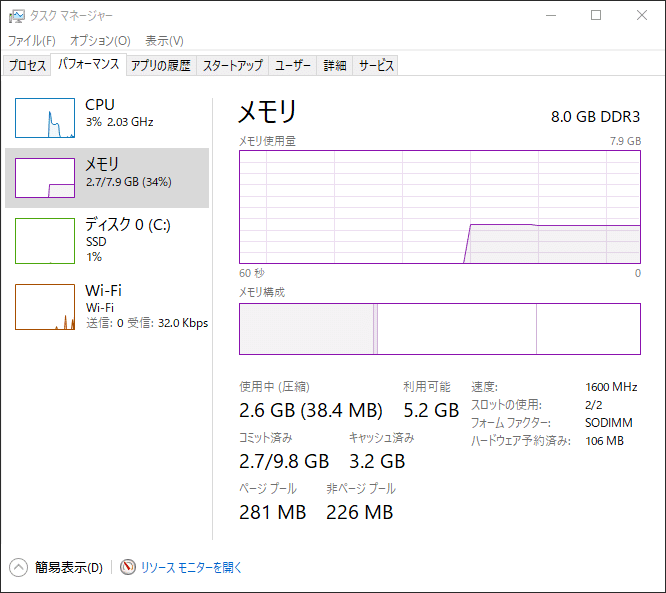

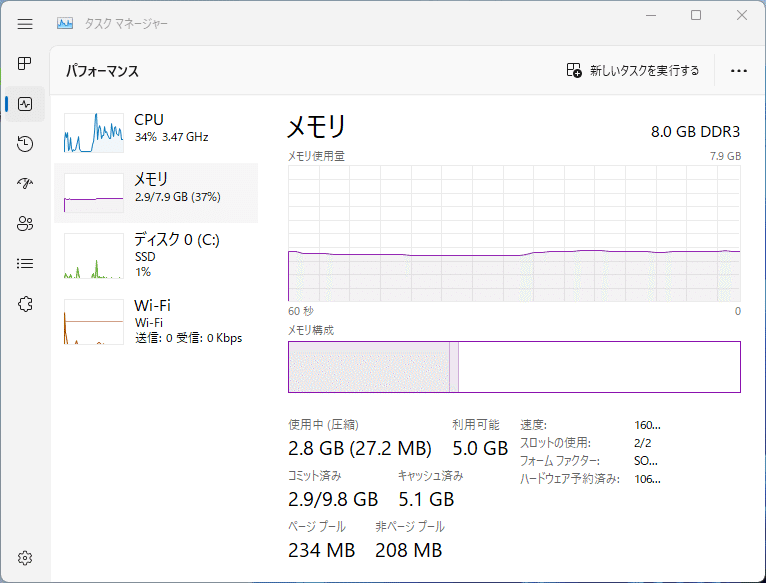

メモリの消費量も3Gまではいかないですが、通常時でもこの程度の消費は使用するというところです。もはやメモリは4GBでは難しいという状況でしょう。

ストレージは消費はこんな感じ。特に大きめのアプリは入れていません。

Tiny11をインストールしてみる

Tiny11は先ほどもあったようにインターネット上にISOファイルがありますので、そちらからイメージファイルを取得して、インストールメディア(USBメモリ)を作成してインストールを行います。ちょっと注意点があるとすれば、ISOイメージのファイルは登録をしないとできない点でしょうか。

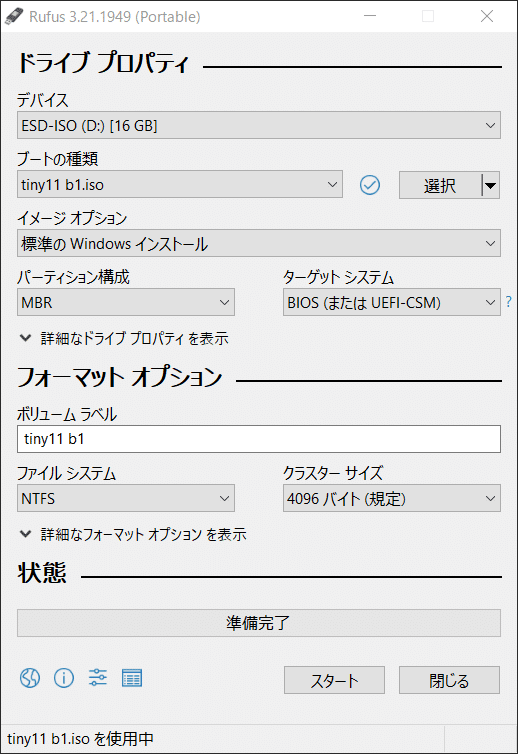

USBメモリへの書き込みはRufusを使用することになります。古いPCに対応させるのであればGPTではなくMBRにしておいたほうがいいのかなと思います。

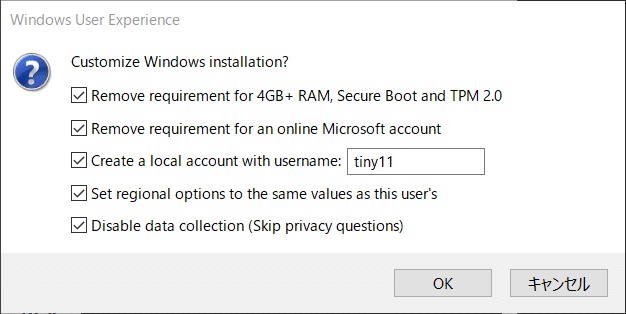

もちろんですが、Windows11のインストール要件のチェックは行わないようにしておきましょう。ローカルアカウントを作成する設定も可能なので、実験をするというのではあればそちらにしておいたほうが無難でしょう。

インストール自体は通常のインストール作業と大きく変化はありません。インストールが終わればおなじみ(?)のWindows11のデスクトップが表示されます。

Tiny11稼働時のリソースに状態に関して

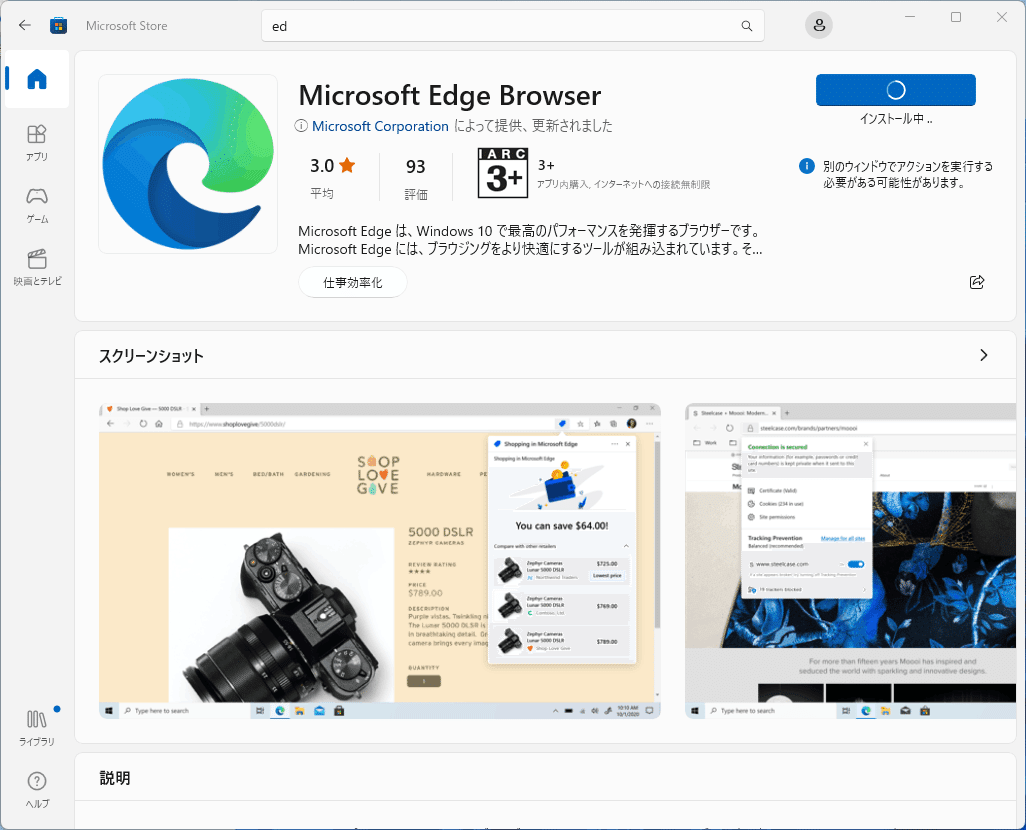

Tiny11は大きな注意点があります。デフォルトでは日本語環境ではありません。UIも日本語ではないので注意です。また、最小環境のアプリしか入っていないので、Edgeもインストールされていません。そのため、新たにアプリを入れる時にはブラウザを導入する必要があります。これ結構面倒です。

アプリストアが使用できるのが良心かも?こちらからEdgeをインストールをしていけば大丈夫です。ローカルアカウントでもインストールが可能です。

CPU、メモリの消費状況をみると…そこまで少ない消費量ではないかも?

デフォルト状態は英語UIなのですが、こちらを使用していけばこの程度のリソース消費になると思いますが、やりたいことはアプリによるところもあるので、あくまでも参考値にしかならないかも。

バグ?

プロパティが開けない

バグのような気がするのですが、日本語環境にするとドライブのプロパティが開けない点かも。英語UIでは開けていたのですが、日本語環境を後から入れたときのバグのような気がします。作者が日本語圏の方ではないので、難しいかも😥

Windowsのアップデートが完了しない

リソースを見ていると時間が経ってくるとCPUの負荷が乱高下してくるようです。多分なのですが、Windowsアップデートが完了せず、再インストールなどが繰り返されているようです。セキュリティのことを考えるのであれば、Windowsアップデートが制限されるのは実際問題ちょっと使い続けるには難しいですかね😥

こんなこともありましたが、Edge、日本語フォント、日本語IMEなどを入れていきましたが、この状態で本当にリソース小さくなっているのかな?ということで、今度は改めて通常のWindows11をインストールをしてリソース消費の差を見ていこうと思います。

通常版のWindows11稼働時のリソースに状態に関して

普通にクリーンインストールしてみました。

リソース消費の状態はどうでしょうか?🧐

今回の比較してみて

個人的にはTiny11を採用してまでリソース制限があるPCを使わなくてもいいという印象です。あと、著作権のライセンス的には多分アウトでしょう😅

ChromeOS FlexやユーザフレンドリーなLinuxディストリビューションを使用すればいいんじゃないですかね。ChromeOS FlexはCeleronのレベルのCPUでも動きますし。

自分がこういう時にどうするかといえば、Windows10が使えるうちはWindows10にしておき、サポートが終了したらWindows11を試してみて、現実的な処理スピードでないならChromeOS Flexなどに移行するのが良いかと思います😎