上野マンガの描き方「3」パロディマンガの作法②

「ゴル休さん」に気を良くした私は、次に「これなら他のマンガでも出来るな、色々なマンガを一休さんに当てはめたら、それぞれ違う対応になって面白いだろう」と考え、「〇休さん」というシリーズが生まれるに至ったのでした。

まず最初に「マヤ休さん」原作はご存知「ガラスの仮面」これは今後のタイトルの付け方からは外れていて、今なら「ガラスの頓智」とかにしていただろうと思います。周りのみながマヤ休を馬鹿にする事で、読者のストレスをためつつ、一体どうやってこの危機を乗り切るのかという期待感も持たせてゆきます。そこに、ただ一人マヤ休の恐ろしさに気づく将軍様が現れ、状況を解説する事で、周りのみなは青ざめ、読者の留飲は下がりまくります。などともっともらしく解説していますが、原作の作法を踏襲しているに過ぎません

その後は、「ショートフラッシュ」の度に一作づつ発表していたのですが、ついに「〇休祭り」と銘打ち、12ページの前後編をお送りするに至ったのです。数が多いので、さわりだけですがご紹介します。

完全に「魔太郎がくる!!」のパターンにのっとった作品。いじめられた主人公が不思議な技を使って復讐を果たすわけで、「コ・ノ・ウ・ラ・ミ・ハ・ラ・サ・デ・オ・ク・ベ・キ・カ・・・・・」というのが決め台詞。「魔太休」ではこの直後、科学では説明がつかないトンチ念方が炸裂するのです。

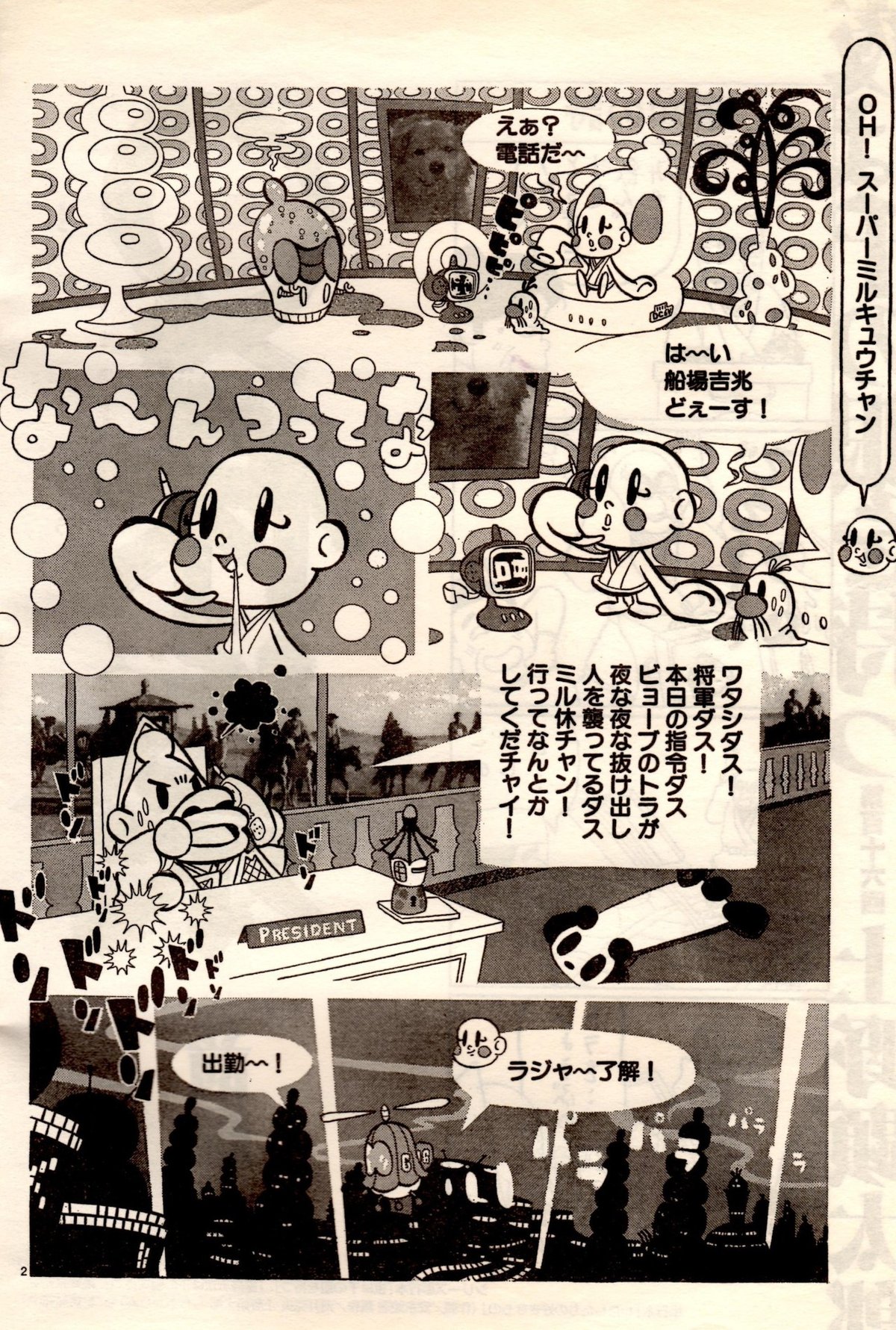

「OH!スーパーミルクチャン」アニメ版も沢山のシリーズが作られましたが、今作はマンガ版をもとにしています。ノリはまったく同じ。画面を忠実に再現するために(もとはオールカラー)トーンを貼りまくり、背景に写真を合成したり(合成は、写真素材を用意し、印刷時に指定で入れます。ちなみに写真は、愛犬とモンゴルに行った時に私が撮影した物なので、著作権的な問題はありません。)手間がかかっています。

「魔少年ビーティー」は独特で委細を放った作品で、パロディし甲斐があります。トリッキーな方法でクールにピンチを脱します。デビュー時の荒木飛呂彦の絵を見た時に、白土三平に似てるなと思いました。忍者マンガに入る多少無理矢理なのに説得力のある解説の感じが「ビーティー」にもありますよね。「魔頓智」の方にも、もちろんありますよ。ちなみにタイトルロゴも毎回もじるのが楽しみな部分であります。古いマンガは特に面白いロゴがありますね。

「アキラ」と「トラ」文字数も違うし、「ラ」しか会ってないし、いいもじりとは言えませんな。トラのヒゲを描き忘れたので単行本の際に描き足しました。二コマ目の「トラ」の文字だけ大きくなっている表現は大友作品にたまに見られるもので、こういう部分も真似してゆきましょうよ。ところで単行本の際に取られてしまいますが、雑誌掲載時のはしら(マンガの横のスペース)の文章は担当編集が書いていますが、これいいですよね。「ネオ京都」というのも技有りです。

「僕の小規模な失敗」現在の福満作品とは随分趣が異なり、やたらにコマ数が多いのですが、そこを真似しない手はありませんよね?セルフイメージの低い一休と自由闊達な妻の掛け合いがいいですね。

「デスノート」です。(駄洒落に非ず)この作品に限らず、「〇休シリーズ」ではメインキャラクターが坊主頭になってしまうのが、うまく転がる場合もありますが、この作品は難しくなってしまった例。原作の「L」は今作では「Y(義光)」おちゃめな小ネタですこと。

前回「このキャラクターがやりそうな事をやる」というお話をしましたが、もう少し詳しく説明します。

「キャラクターがやりそうな事をやる」というのを別の状況下において再現するためには、キャラクターを把握し、作品世界を理解する必要があります。別に難しい事ではなく、作品をよく読めばいいのです。

子供の頃を含め若い時代に読んでいたマンガは何度も読んだりして自然と作品を理解していました。それゆえ、ついついパロディを描く際に選ぶ作品が古いものになってしまいがちで、そうならないように、今のマンガもきちんと読むように心掛けています。ただでさえ私の作品は全体に60年代後半から70年代文化の影響が多く出ているのですが、「古臭い」とか「昔のマンガ家」というイメージが付いてしまうのは決して望むところではないのです。

ギャップを狙うという話を前回しましたが、狙い過ぎるあまりにキャラクターをおとしめる表現はしないというのも私のパロディーの作法のひとつですが、それも「やりそうな事をやる」という範疇の事だし、作品やキャラクターに敬意をはらうという姿勢の表れでもあると思います。ただ、キャラクターをおとしめる表現イコール、敬意を欠いているという事ではありません。

思いついたアイディアの精度を上げ、作品として成立させるのがプロフェッショナルの有り様だと思っていますが、とかく安直に見られがちなパロディをいかに豊潤な作品に昇華させてゆくのかが腕の見せ所、(じゃ下世話な物が駄目かというとそうでもなかったりして!)そして様々な作品を取り上げてパロディを描いて来た私の、集大成とも言えるべき作品が、間もなく発売される「治虫の国のアリス」なのだと思います。

宣伝!

この項で取り上げて来たパロディは、あくまで狭義なものです。次回からはもっと広い視点での作品を紹介していきたいと思います。というわけで、もう少しパロディの話題にお付き合いをお願いします。

追記・「ゴル休さん」は単行本、「星降る夜は千の眼を持つ」収録。それ以外の物は「明日の夜は千の眼を持つ」に収録されています。

いいなと思ったら応援しよう!