絶対王政期の文化

科学・哲学

物理学

◎アイザック・ニュートン(1642〜1727):英

→万有引力の法則を発見、『プリンキピア』を著す。

化学

◎アントワーヌ・ラヴォワジェ(1743〜1794):仏

→質量保存の法則を発見。酸素・窒素・水素の命名などの業績から「近代化学の父」と呼ばれる。しかし徴税請負人だったことからフランス革命で処刑された。

◎ロバート・ボイル(1626〜1691):英

→気体の圧力と体積の関係を解明

生物学・医学

◎エドワード・ジェンナー(1749〜1823):英

→種痘法(天然痘の予防接種)を開発。

◎カール・フォン・リンネ(1707〜1778):典

→特に植物分類法の体系化に貢献

◎ウィリアム・ハーヴェー(1578〜1657)

→血液循環説の提唱

経験論(17〜18世紀)

◎フランシス=ベーコン(1561〜1626):英

→『新オルガヌム』の中で4種類の偏見(イドラ)を紹介。認知や知識は経験から得られるもので、先天的に備わる先入観はいらないと主張。

●帰納法

→観察や実験で得られた個々の事例を集め、そこから一般的理論を導き出す。

合理論(17世紀)

◎ルネ・デカルト(1596〜1650):仏

→「近代哲学の父」。『方法除説』を著し、「われ思う、ゆえにわれあり」の言葉で有名。

人間の理性を認識の基礎とし、世界を論理的に把握することを主張。

●演繹法

→前提を立て、そこから論理的に結論を導き出す。

◎バールーフ・デ・スピノザ(1632〜1677):蘭

→汎神論を唱え『エチカ』を著す。

◎ゴットフリート・ライプニッツ(1646〜1716):独

→ 微積分法を開拓し、哲学では単子論(モナド)を説いた。

◎ブレーズ・パスカル(1623〜1662):仏

→『パンセ』を著す。中間者としての人間を「考える葦」とした。

ドイツ観念論(18世紀後半〜19世紀初め)

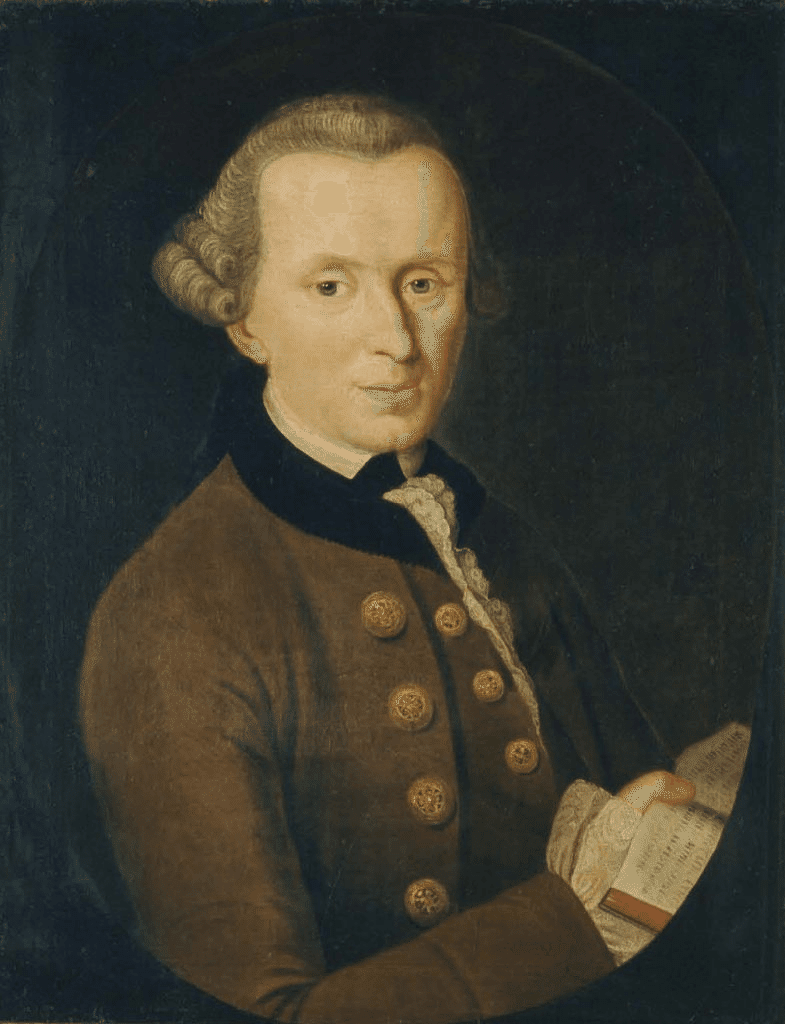

◎イマヌエル・カント(1724〜1804):独

→『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』などを著す。合理論と経験論を統合し、「認識が対象に従うのではなく、対象が認識に従う」と主張した。

政治・経済

◎市民階級の急成長と新思想の布教

●コーヒーハウス:英

→店内では各種の新聞や雑誌の閲覧が可能

●サロン(社交場)

→貴族・上流階級の女性が主催

●カフェ:仏

→文化人などの市民が政治・文化などを議論する場。

これらの場で政治の議論が行われ、絶対王政に対する批判もなされた。

自然法

◎フーゴー・グロティウス(1583〜1645)

→「国際法の父」「近代自然法の父」と呼ばれ、『海洋自由論』『戦争と平和の法』などを著す。

人類が普遍的に守るべき法の存在を説いた。

社会契約説

◎トマス・ホッブズ(1588〜1679)

→『リヴァイアサン』を著し、自然状態を「万人の万人に対する闘争」と表現した。

◎ジョン・ロック(1632〜1704)

→『統治二論』を著し、革命権を主張。政府を市民の財産や幸福を守るために存在するとした。

◎ジャン=ジャック・ルソー(1712〜1778)

→『人間不平等起源論』『社会契約論』を著し、人民に主権を置くことを主張。

啓蒙思想

◎ヴォルテール(1694〜1778)

→『哲学書簡』を著す。王権神授説を否定し、理性による政治を説いた。

◎ シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー(1689〜1755)

→『法の精神』を著し、その中で三権分立を主張。

◎ディドロ、ダランベールら

→『百科全書』:フランス啓蒙思想家の百科事典

重農主義

◎フランソワ・ケネー(1694〜1774)

→『経済表』を著し、「富の源泉は農業生産にあり」と言った。そのため、国家が商業活動に専念することはよくないとし、政府による経済への関与を否定。自由放任主義を唱える。

イギリス古典派経済学

◎アダム=スミス(1723〜1790)

→『諸国民の富』を著し、その中で「神の見えざる手」を提唱。自由経済を説いた。

◎トマス・ロバート・マルサス(1766〜1834)

→『人口論』を著す。食糧は算術級数的にしか増加しないのに、人口は幾何級数的に増加する傾向をもつので、自然のままでは過剰人口による食糧不足は避けられないとし、人口を制限するためには貧困や悪徳はやむをえないと論じた。

◎デヴィット・リカード(1772〜1823)

→古典派経済学を確立。比較生産費説を唱える。

芸術・文学

バロック美術(16世紀後半〜18世紀初め)

→王の権力を表すような作風が流行った。宮廷っぽく、派手。

◎エル=グレコ(1541〜1614)

→近代スペイン画の祖

◎ディエゴ・ベラスケス(1599〜1660)

→光線の表現に工夫のある作品

◎ピーテル・パウル・ルーベンス(1577〜1640)

→宮廷画家として活躍

◎レンブラント・ファン・レイン(1606〜1669)

→光と影の描写。

バロック音楽(16世紀後半〜18世紀初め)

→宮廷好みの壮大な音楽

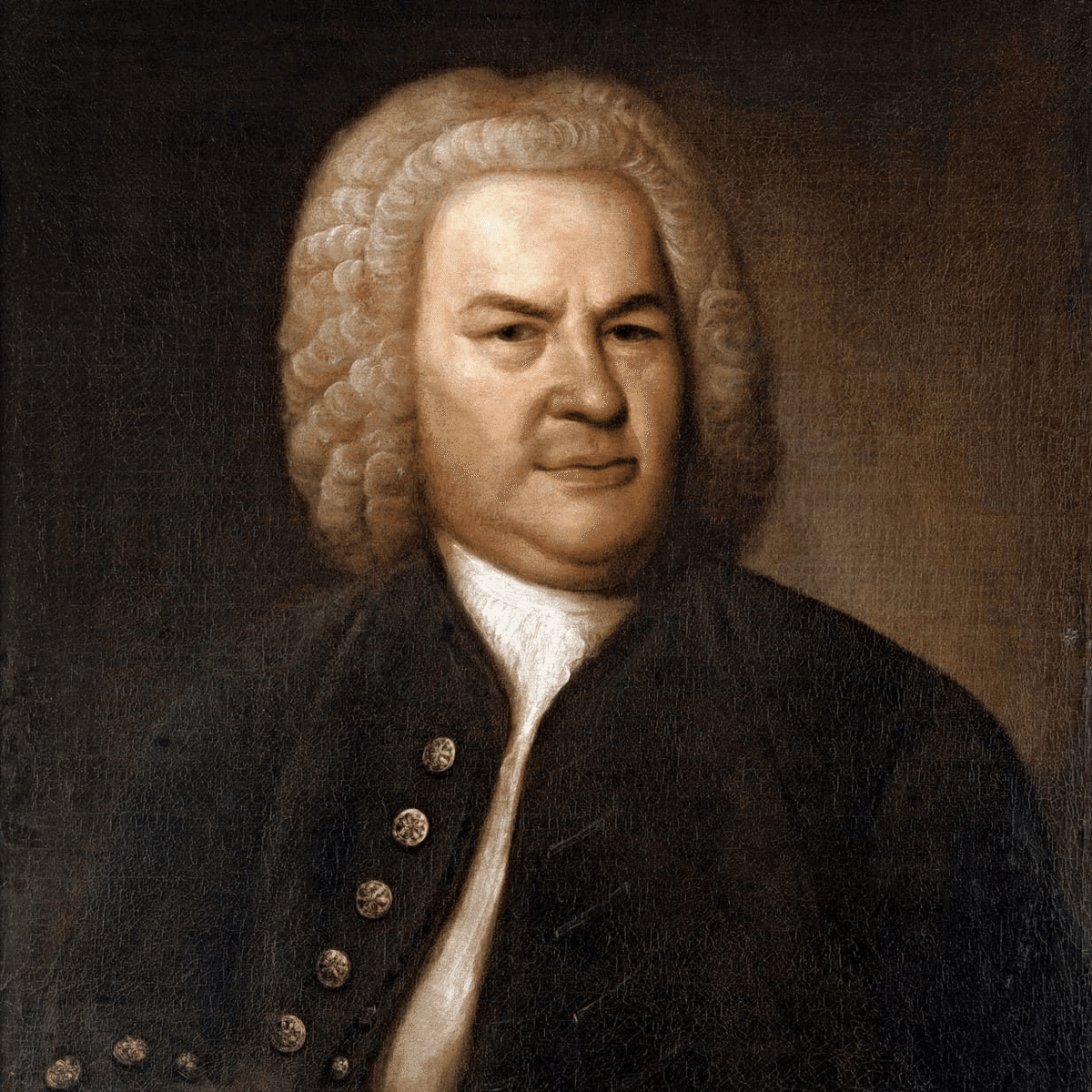

◎ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685〜1750)

→「近代音楽の父」

◎ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685〜1759)

→後半生はイギリス宮廷音楽家として活躍

ロココ美術(18世紀初めのフランス)

→バロック美術に対して繊細さを重視。

◎アントワーヌ・ワトー(1684〜1721)

→田園・宮廷画が中心

ドイツ古典派音楽

◎フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

→「交響曲の父」ドイツ古典派音楽を大成

◎ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

→短い生涯の中で交響曲など多くの傑作を残す

◎ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

→古典派音楽を集大成し、ロマン派音楽への道を拓く。

フランス古典主義文学(17世紀)

◎ピエール・コルネイユ(1606〜1684)

→古典主義悲劇を創始

◎ジャン・ラシーヌ(1639〜1699)

→古典主義悲劇を大成

◎モリエール(1622〜1673)

→古典主義喜劇を大成

イギリス市民文学

◎ジョン・ミルトン(1608〜1674)

→『失楽園』:『旧約聖書』の楽園喪失を題材に

◎ダニエル・デフォー(1660〜1731)

→『ロビンソン=クルーソー』

◎ジョナサン・スウィフト(1667〜1745)

→『ガリヴァー旅行記』