日本の知恵と遊び心を探る

みなさま、こんにちは。

クリエイティブ部の新保です。

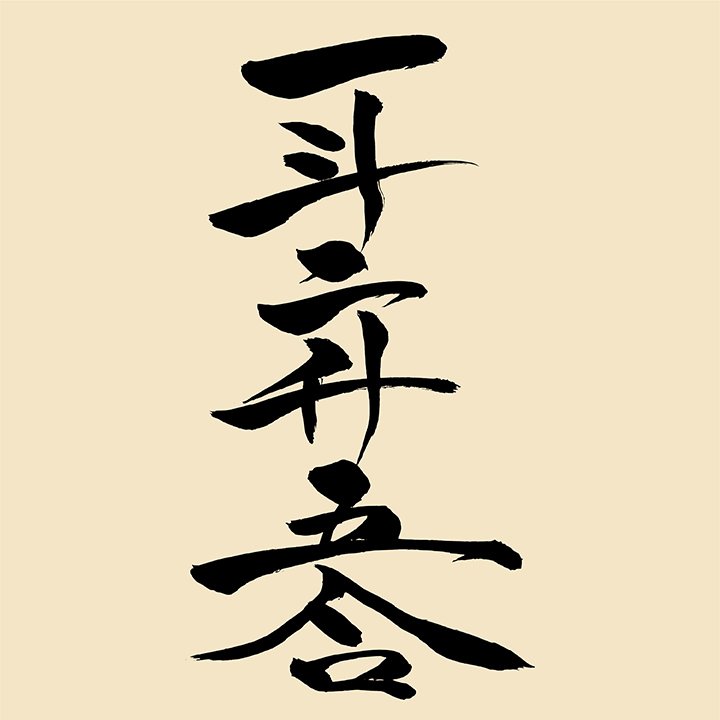

一斗二升五合!

なんだか突然ワケのわからないことを言い始めたぞ…と思われたでしょうが最後までお付き合いください。

今回のブログでは少し変わったテーマ、判じ物(はんじもの)について書いてみようと思います。判じ物とは、江戸時代に流行した言葉遊びの一種で、謎解きやパズルのようなものです。現代の私たちも楽しめるこの判じ物について、その歴史や魅力、具体的な例を紹介していきます。

判じ物は、江戸時代の庶民の間で非常に人気があった遊びです。文字や言葉を使って出題される謎で、それを解く楽しみがあります。江戸時代は、娯楽が限られていたため、こうした言葉遊びが庶民の娯楽として発展しました。また、単なる娯楽にとどまらず、知識や教養を深める手段としても利用されていました。例えば、歴史や地理などを織り交ぜることで学びながら楽しむことができたそうです。

その例をクイズ形式でいくつか見てみましょう。

第一問

ヒント:歌舞伎や落語などの娯楽を楽しめる場所?

答えは「あさくさ」です。

「あ」の頭をした男性から「さ」というおならが出て、「くさ」そうにしている男性が笑っています。

第二問

ヒント:武士が持っているものは?

答えは「よつや」です。

江戸城に近い四谷には武家屋敷が多く、武士が4本の矢を持って「よつや」という絵になったようです。

第三問

ヒント:江戸町人の心意気?

答えは「かまわぬ」です。

江戸時代の歌舞伎役者が役を演じる際に衣装に用いたことで流行したとされています。

「細かいことを気にせずに弱気を助ける」という江戸町人の心意気を表しているようです。

第四問

ヒント:商売人の粋なセリフ?

答えは「ご商売益々繁盛」です。

「斗」「升」「合」はいずれもお米を図る単位です。

まず「一斗」ですが、これを換算すると1斗=10升=5升×2。ご升の倍。ごしょうばい。

次に「二升」ですが、これは升升…なので、ますます。

最後に「五合」。これは1升の半分で半升。つまり、はんじょう。

少し長くなりましたが「ご商売」「益々」「繁盛」となるわけです。

江戸時代よりも前にはなりますがお米がお金の役割を担っていた時代もあり、商売人の粋なセリフというのも納得です。

判じ物は、江戸時代の庶民文化を象徴する言葉遊びとして、その知恵と遊び心が詰まっています。現代においても、その魅力は変わらず、多くの人々に愛されています。この記事を通じて、判じ物の奥深さや面白さを感じていただけたでしょうか。

私も商売人の端くれとして粋なセリフでこのブログを〆たいと思います。

それでは。

一斗二升五合!