第五十四回 捻りモデルのチェックポイント訂正・追記(2025年2月2日)

日本野球学会第2回大会以後、賛同者も増えいよいよ捻りモデルを幅広く実用へ幅広く紹介していく時が来たようです。

そこで理論を実践に役立てるために、頭でイメージしている動作や感覚を客観的に分析し違いを認識していく作業を始めようと思いました。

力で押し込む感覚がバットスピードが最大になる手前にあるという感覚については聞きますが、実際のところどうなっているのでしょうか?

今回、映像解析を行っているナックイメージテクノロジーのモーションキャプチャーにて、実際にカメラ映像から動作をみていただく機会がありました。その結果、捻りモデル理論大枠に変更はありませんが、明らかに訂正した方が良い箇所が見つかったので報告します。

1.ナックイメージテクノロジー

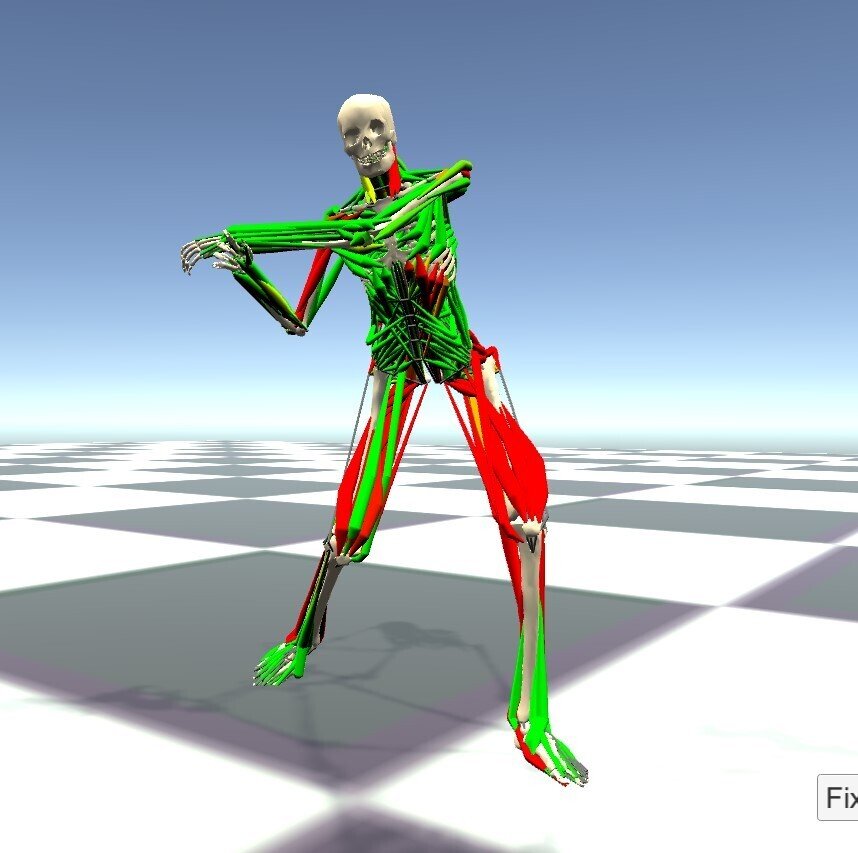

ナックイメージテクノロジーのモーションキャプチャーについては、リンクを貼りました。下記の画像は私の打撃動作解析動画からです。

腹周りの脂肪も映らず足も長く見えるので若々しく恰好良く見えます。

マーカーを付けずに外部から被験者をモニターした後で動作させると、筋肉の伸張やバッティングでは手首の角速度や各加速度などが測定できるとのこと。ラプソードやトラックマンと組み合わせると、併せて打球速度も測定可能とのこと。

ナックイメージテクノロジーでは、バッティングについて様々な知見を集めているようです。捻りモデルにおいても知見を増やす意味合いと理解しましたが、説明を求められ訪問し試めさせていただきました。

違う視点から得られる客観データというのは、何を測定しているのか理解しないといけない難しさがありますが、今後大いに必要になってくると思います。

2.捻りモデルの動作解析

捻りモデルとは、簡潔に説明すると「強い打球を打つには、バットのスイング速度を上げて運動量を最大にするのではなく体幹の応力を最大にする打ち方をしなければならない」ということで、「体幹の歪み応力が最大になる打ち方がインサイドアウトの打ち方である」というものでした。

実際にインサイドアウトスイングは、「バットのスイング速度を上げる目的ではなく、体幹の歪み応力を最大にする為に行う動作である」ということから、バットのスイング速度の最大は、フォロースルーの辺りと予想していました。さて私のスイングはどうだったのでしょうか。もちろんこれは一例でしかありませんが、モーションキャプチャーの映像を確認し、これは混乱すると思われる箇所を見つけてしまいました。

捻りモデルの説明やチェックポイントに訂正が必要と言われても仕方ありません。画像を見てみましょう。

これは横からの映像からです。ぎこちないジジイの動画からも得られるものはあるものです。

動作を始めたところです。打席のイメージとしては、130km/h~140km/h程度の速球を引き付けて打つイメージです。

インサイドにバットを畳んで状態が前を向き、体重を完全に前足に乗せて手元に来たボールに対して畳んていたバットを、恐らくてこの原理なども生かして素早くバットを立ててボールに当てながら前方に真っすぐ腕を伸ばして

フォロースルーが大きくなるイメージです。これをひっくり返して上から見てみましょう。

結構インサイドに構えているのがわかります。

手首の位置が少し離れているので、恐らく手ではなく手首の位置をモニターしているのでしょう。

手首の動作を見る限り、捻りモデルの予想通りフォロースルーの辺りで動作が最大になっているようです。

しかしこのインサイドアウトのスイングであっても、バットのスイング速度(回転方向の角速度)が、打撃付近でもかなり大きくなる事例があることが見て取れました。これは捻りモデルの予想である「バットのスイング速度はフォロースルー近辺が最大になる」と一致しません。

これはいったいどういう事か。理論が実際と合わない場合は、理論に間違いか考慮の足りない箇所があるはずです。検証し訂正しないといけません。

3. 回転運動と直線運動

改めて回転モデルと捻りモデルの違いを比べます。

現在学会で主流の打撃モデル「回転モデル」は、打球速度に影響を与える因子としてバットのスイング速度(運動量)だけで、選手の体がボールに力を作用させることはないとしています。

その打撃フォームを引用するとこんな動作が想定されており、いわゆる「大振り」です。捻りモデルの立場からは、これを「バットのスイング速度を上げれば上げる程打てなくなる打ち方」としてきました。

反対に捻りモデルは、選手の体がボールに及ぼす力(体幹の歪み応力)が最大になる打ち方で、インサイドアウトスイングを推奨します。

捻りモデルと回転モデルのスイングの違いを考えてみると、回転モデルは打撃点ではバットの回転運動による角速度のみ想定しているモデルであるのに対して、捻りモデルは直線的に発生する体幹の歪み応力とバットの回転運動を組み合わせた楕円形を描くモデルです。

捻りモデルでは、最大の体幹歪み応力を発生させるために、慣性モーメントが最も小さい状態(バットを畳んだ状態)で前を向くので、バットのスイング速度最大はフォロースルーとしていますが、実践に応用する際に、この「バットのスイング速度最大はフォロースルー」に齟齬が見つかりました。

この要因について、実際のインサイドアウトスイングは、直線的な動作だけではなく回転運動も組み合わさっているのですが、特に速球を見極めて短時間でバットを振りだす打ち方をする場合の初期回転運動(下記赤枠で囲ったあたり)で、バットの角速度がフォロースルー時より大きくなる事例があることがわかりました。感覚ではわかっていましたが予想以上でした。

この事から、捻りモデルのチェックポイントの一つである、「フォロースルー時にバットのスイング速度最大になる」を削除します。

しかし同時に、別の混乱を生むことも考えられるので困ったことになりました。

打ち方も打球への作用も全然違う捻りモデルでも回転モデルでも、打撃時のバットのスイング速度が最大になる場合があるとなるわけで、これはもちろん回転運動による角速度だけをみているからです。

この場合、体幹の歪み応力が発生させる直線方向の速度や加速度、体幹でどの様な応力が発生しているかについても、画像システムで解析できれば良いのですが、話を聞く限りまだそうした視点での解析は試みていないようです。選手毎に違いがある体幹の歪み応力の違いを見ていくかは、捻りモデルの立場からは、解析ソフトの今後の課題となるでしょう。

繰り返しになりますが、打撃時に重要なのはバットのスイング速度を上げることではなく、体幹の歪み応力を大きくしてボールに作用させることなのに、その大切な要素が解析に現れていないということが問題なのです。

その他、他の被験者の映像を見ていて大きなフォロースルー動作について、どなたか「意図的に大きくしているように見える」というコメントがあり、大きなフォロースルーは、直線的な体幹歪み応力が生み出していることが、あらためて観察できたのは面白かった。

しかし画像解析など何らかの手段で打撃を分析する際には、回転運動と直線的な運動を分けて考えないと、何を見ているのかわからなくなると思います。

4.捻りモデルのチェックポイント訂正

実践に際し先行研究であるバットの軌道とグリップ位置以外について、捻りモデルのチェックポイントとして5ポイント公開していましたが、この4、「バットの最大のスイング速度がフォロースルー辺りになる」を削除し訂正いたします。

手の直線的な動きを見ていると当てはまるようには見えますが、どうでしょう。「直線的な歪み応力が大きくなるので、フォロースルーも大きくなる」であれば間違いはないでしょう。過去の私の提案により生じた混乱に対してお詫びするとともに、捻りモデルのチェックポイントを一部訂正いたします。

(捻りモデルのチェックポイント訂正)

誤:「バットの最大のスイング速度がフォロースルー辺りになる」

訂正:「直線的な体幹歪み応力の作用でフォロースルーが大きくなる」

これは結構大きな変更で回転モデルを支持している方々には朗報ですが、私は転んでもただで起きないので、チェックポイントに打球速度式を追記しようと思います。

従来の回転モデルの打球速度式も上げておきましょう。

回転モデルの運動量保存則をつかった打球速度式に代わる、捻りモデルの打球速度式を提案いたします。

(追記)

ナックイメージテクノロジーの方々には、大変良くしていただきました。

あらためて御礼申し上げます。

ナックイメージテクノロジーの方々には、捻りモデルの概念を一通りご説明差し上げました。捻りモデルの観点から自身の動作解析をご希望の方がおられたら、相談されてはと思います。