【蓮ノ空感想文】旧制高等学校からみる蓮ノ空

リンクラ活動記録2024年第1話にて新入部員3人の入部の模様が描かれましたね。沙知先輩を見送った上で、新入生が本当に入ってくるこの展開はあまりの実在性の体験により心から震えました。

この素晴らしい体験をもたらす出会いに深く感謝しております。

さて、その活動記録にて百生吟子の祖母が50年程前に蓮ノ空の芸学部として活動していたということ、さらには蓮ノ空の芸学部が60年前に発足してることも明らかになりました。

今が104期なので、蓮ノ空は100年前から存在している学校になるはずなのですが、自分はその学校の歴史というものに明るくなかったのでこの機会に軽く調べてみようと言うことで長野県松本市にある旧制高等学校記念館に行ってきました。

そうするとなかなか興味深いことがあり、蓮ノ空の世界設定と照らし合わせながら展示をピックアップしていこうと思う。

まずその「旧制高等学校とはなんなんだ」ということで、パンフレットの概要から引用。

旧制高等学校の概要

明治19(1886)年から昭和25(1950)年まで存在していた旧制高等学校は、帝国大学への進学の特権を与えられた学校制度でした。各高等学校では、独自の校風のもとに学生の多様な能力を引き出す個性的なエリート教育が行われました。

高等学校での10代後半から20歳前後の3年間は、 帝国大学での専門教育の前に享受できた、自由な人間形成の時期でした。学生たちは、外国語の習得はもとより、西欧の哲学・文学・思想を吸収し、スポ ーツなどに打ち込み、自己の可能性を自由に広げることができたのです。

「弊衣破帽」のバンカラは、「自治」と並んで高校生活の特長でした。それは、世間の虚飾を排し、内面の充実をもって尊しとする青年の心意気を示そう とするものだったのです。

基本的にこの高等学校というのは上流階級の男子のみが入学できる制度のようです。帝国大学は現在の東京大学とのこと。「弊衣破帽」のバンカラは一昔前のヤンキー漫画によく出てくる学ラン姿。

空条承太郎の破帽はこのバンカラが元ネタになっていそうである。

これを見た時に既視感を覚えて蓮ノ空の冬用コートのデザイン、特に襟あたりのデザインが近いと感じる。

このあたりの衣服デザインのルーツは詳しくないので識者に判断を委ねたい。私から見るとデザインモチーフになっていても不思議ではない気がする。

概要と展示を見てきたが、いまいち時代背景がつかめないところにアマゾンのレビューでわかりやすいものがあったのでこちらも引用。

この時代は画家といえど、国家の存亡を賭けた、近代化を担う一翼としての役割を果たさねばならなかった。

アジア諸国は次々と西洋に侵略され植民地となり、独立を保持する為には日本は西洋に対して戦いを挑まなければならなかった。その戦いは、単に物質文明の領域に於ける戦いだけではなく、文化、芸術、伝統等、精神文明の領域に於ても、西洋に対し日本文明の独自性対等性を示す必要があった。

よってこの時代の画家たちの、覚悟や気概は破格で、以後の個人趣味的な絵の時代の画家とは全く違っていて、ほぼ烈士、国士の様を呈している。大観の絵が我々の魂に切々と何か訴えかけてくるのは、大観の祖国日本に対する深い愛情や強い誇りをを感じるからではないか。

激動の時代に生きていた人たちが、どういう思いでクリエイティブをしていたのか。もちろん画家だけでは無く様々な文化活動も行われていたので、大なり小なりの程度はあるだろうが同じように烈士、国士の様な覚悟や気概で創作活動を行っていたと想像できる。

パンフの概要にある「外国語の習得はもとより、西欧の哲学・文学・思想を吸収」というのは独立保持のため、外国を知る必要に駆られていたのだろうか。相手を知らないと対策も何もないですからね。

資料に多く取り上げられていたのはドイツの哲学書だったり、ドイツが西欧近代化の模範としてかなりの影響をこの時期に受けていたらしい。

バンカラというのも、元は西洋の文化が入ってきた時の洋服のシャツ襟が、和服に対して高い、顎ほどまである立て襟だったためにハイカラーシャツを着ていた人を西洋かぶれだと揶揄する言葉がハイカラだった。今だとハイカラというのはオシャレという文脈で使われることが多いと思われる。

そんな西洋かぶれなんてけしからん、ということで生まれたのが「バンカラ(蛮カラ)。ハイカラに対する言葉のため「カラ」に意味は無い。ハイカラとバンカラをさらに遡ると日本開国の西郷隆盛と岩倉具視の対立からまで行くらしい、おや?薩摩…?徒町のチェスト…?

金沢には第四高等学校があり、これはナンバースクールと言われ高等学校として最初に設立された8校の内の一つになる、後の金沢大学。私が訪れた松本高等学校はその次世代に設立された地名校らしい、後の信州大学。

「歴史と伝統を誇る学校」、この歴史と伝統というのは先ほど出てきた日本文明のことを指しているのだろうと考える。なにやら聞きなじみのある単語だ。

そして、旧制と新制との学校制度の違いは以下のようになる。

現在の小学校6年、中学3年、高校3年、大学4年になる前はかなり複雑な構成になっている。

蓮ノ空が現在104期ということは、1期生は103年前、1920年あたりになる。新制になるのが昭和22年1947年となり蓮ノ空27期生あたりまでは高等女学校。その後、3年制の蓮ノ空女学院になったと考えるのがスムーズだろうか。

蓮ノ空の芸学部発足が約60年前、1964年の44期生あたりになる。1964年の代表的なイベントと言えばアジア地域で初めて開催された東京オリンピックが開催された年だ。わざわざこの年号を匂わせる数字を持ってくるのは何かの意図を感じるところではある。ラブライブ!の根底はスポ根であるというところからくる願掛けだろうか。

百生吟子の祖母が蓮ノ空の芸学部に居たのは50年前、ということは1974年、54期生あたりになり、そのころは新制度になってから約25年ほど経っている。そして50期代はまだ3つのユニットに分かれていないとのことだ。

すこし脱線するが、スクールアイドルミュージカルの時代背景を考えたときに代表的に取り上げられるのが劇中に出てきた「折りたたみ携帯電話」である。携帯電話が普及する前はポケベルの時代がありそれが大体1990年台、折りたたみ携帯電話が普及したのは大体2000年台になることを考えると、ミュージカル時空もそのあたりではないかと考えられる。

携帯が普及してる時代、スクミュ時空の蓮ノ空は80期生あたりになるだろうか。ミュージカルの劇中の学校である伝統の進学校の椿咲花女子学校と芸能コース選抜アイドル部の活躍でブランド化してる滝桜女学院という要素がその時代にあることを考えると、蓮ノ空の芸学部がスクールアイドルクラブと名称を変えたのもスクミュの物語の出来事が影響していると考えても辻褄があってくる。ユニットが3つにわかれたのもこの80期生の時期なのではなかろうか。

日野下の母が20歳前半で花帆を生んだと計算した場合、日野下の母は80期生台の卒業生の可能性が高い。とすると、スクミュの出来事によるスクールアイドル黎明期の時代を経験してる人物ともいえる。

そして、もう一人。神宮音楽学校でスクールアイドルをやっていた葉月恋の母、葉月花も日野下母と同年代と仮定するとこちらも無理なく繋がる。椿滝桜のニュースを見て、廃校阻止の活動の手段としてスクールアイドルをやっていたという胡乱話も一定の説得力を持ってくる。

私はこの時代、2000年台はじめに椿滝桜女学院、蓮ノ空女学院、神宮音楽学校あたりで交流があっても不思議では無いと考えている。

蓮ノ空のように「芸学部」というのは無かったが、文化的な部活動も活発に行われており、部活に入らずとも何かしらの芸術活動を嗜んでいたらしい。

そして注目したいのが次の寮生活についてだ。

旧制高校には寮がある部分も、全寮制の蓮ノ空と通じるものがある。寝食を共にする裸の付き合い、互いの切磋琢磨を通して強い絆が生まれる。活動記録で見てきた光景だ。

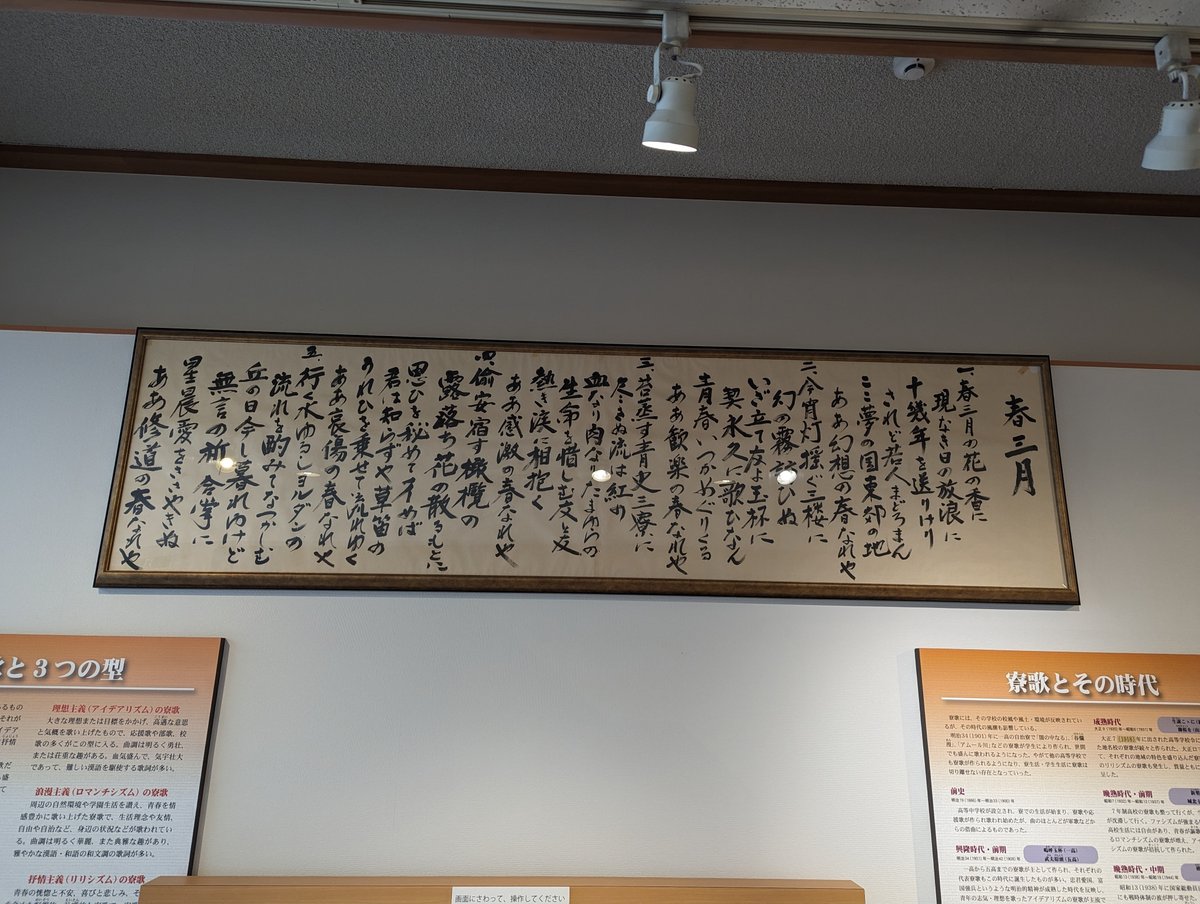

特に興味深かったのがここで出てくる寮歌である。

また記念祭の時に寮生によって作られた寮歌には独特の情感があり、青春賛歌となった。

旧制高校を象徴するものに寮歌がある。寮歌とは寮生活を中心に、主に寮生により作られ、歌われた歌をいう。これが寮及び校内外に広く歌われるよう になってから、校歌、記念祭歌、運動部歌、各部(文科・ 理科など)歌、応援歌、逍遥歌・行軍歌など、送別歌、 壮行歌など、頌歌・記念歌など、寄贈歌、俗謡調の歌などを含めて広く寮歌と呼ばれるようになった。

明治30年代から、学制改革による昭和25(1950)年の旧制高校制度廃止までの約50年間にわたり、作られ歌われた寮歌は約3,000曲にのぼり、行事のとき、 また日常的な生活の中でも歌われていた。

寮歌の注目すべき特長は、そのほとんどが学生自身の作詞、作曲によることで、彼らの青春を凝集して作られた歌であり、音楽であるところにある。

このコーナーでは、寮歌を実際に聞いていただけ るよう、代表歌200曲を選び、歌詞と音声を収録した。

この寮歌のコーナーの説明を見た瞬間に蓮ノ空を構築する要素の根幹はこれだろうと衝撃を受けた。蓮ノ空だけではない、ラブライブ!の、スクールアイドルの根底にあたる概念のはずだ。

学生が自らの青春を凝集して作り上げ、それが校内外に広がってみんな歌うようになる。これは現代のスクールアイドルの歌と全く同じ構図といって良いだろう。

50年間にわたり作られた寮歌は3,000曲、13年にわたり作られたラブライブのシリーズ合計楽曲が2024年4月現在でおよそ550〜600曲あることを考えると、どちらもすさまじい量である。

そしてその3,000曲の寮歌を分析すると3つの型に分けられるという。

旧制高校生活、そして寮歌の根底にあるものは、浪漫主義(ロマンチシズム)であろう。それが外に向って高揚するとき、理想主義(アイデアリズム)になり、内に向って沈滞するとき抒情主義(リリシズム)となる。

明治的なアイデアリズムに始まった寮歌だが、やがて大正的なロマンチシズムの寮歌も盛んになり、そしてリリシズムの寮歌も作られて行く。

・理想主義(アイデアリズム)の寮歌

大きな理想または目標をかかげ、高邁な意思と気概を歌い上げたもので、応援歌や部歌、校歌の多くがこの型に入る。曲調は明るく勇壮、 または荘重な趣がある。血気盛んで、気宇壮大であって、難しい漢語を駆使する歌詞が多い。

・浪漫主義(ロマンチシズム)の寮歌

周辺の自然環境や学園生活を讃え、青春を情感豊かに歌い上げた寮歌で、生活理念や友情、 自由や自治など、身辺の状況などが歌われている。曲調は明るく華麗、また典雅な趣があり、 雅やかな漢語・和語の和文調の歌詞が多い。

・抒情主義(リリシズム)の寮歌

青春の恍惚と不安、喜びと悲しみ、その不安を含めた想的・詠嘆的な寮歌で、寮歌の伝統ともいえる剛健さに反した軟弱とも思える感性がある。曲調はやや暗く静かで、憂愁な抒情にあふれた和文調の歌詞が多い。

3つの型、蓮ノ空の3つの伝統のユニット、偶然ではないだろう。

理想主義の大きな理想、目標をかかげるのは「みらくらぱーく!」。「世界中を夢中にさせる」となんども繰り返し掲げられてきた。

みらぱのがちゃがちゃとした楽曲、ライブで披露されたときの盛り上がりの跳ね方は血気盛んで、気宇壮大といえるだろう。

シャッフルユニットになるが、藤島慈が発案だろう「ハッピー至上主義」はハッピーであることが至上でありこれは理想主義そのものだろう。

大沢瑠璃乃もそのハッピーが溢れる夢中になれる世界についてこれない子が居ないことを理想としている。

安養寺姫芽に関してはまだこれからのストーリーにて明かされる部分が多いだろうが、それでもスタート時に「めぐるり」こそが理想であるというような言動を残しているのがおもしろい。

浪漫主義の周辺の自然環境や学園生活を讃え、青春を情感豊かに歌い上げたといえるのはスリーズブーケだろう。水彩世界で春夏秋冬について、日野下花帆と天体観測をしたわずかな一時から生まれただろう眩耀夜行、あまりに可愛い可愛いと言われ続けた結果生まれたKawaii no susume、曲調は明るく華麗、また典雅な趣はまさに浪漫主義といっていい。

浪漫主義は寮歌の根底、つまり蓮ノ空のみならずスクールアイドルにおける基準の歌になるのだろうと思われる。蓮ノ空の伝統そのものを体現してると言って良いのかもしれない。そこに来たのが蓮ノ空の伝統に憧れてきた百生吟子というのが見事な要素のつながり方だ。

異次元フェスでの蓮ノ空の跳ね方が記憶に新しいが、その中で一番初見の方々に印象を残したのがスリーズブーケの「Holiday∞Holiday」だ。

確かに頭にかなり残るメロディで、癖になるのはわかる、みんなこの楽曲に脳みそを焼かれてきたのだ。しかし、そうなったのもそれだけじゃ無いと私は思っている。スリーズブーケ楽曲の浪漫主義による青春を情感豊かに歌い上げる要素というのが、あの場に居た多くの人に響いたのだろう。

進撃の巨人で言うところの”座標”という概念がスリーズブーケにあると私は思っている。

抒情主義となるのはDOLLCHESTRAになる。青春の恍惚と不安、喜びと悲しみ、その不安を含めた想的・詠嘆的。

ドルケ楽曲は内情に触れた楽曲が多く、スリブがHoliday∞Holidayで浮かれポンチになってるときにTragic Dropsで高湿度の曲を出していたりしたのが不思議ではあったりした。リリース当時はつづこずのわだかまりが解決っした頃でこんなに暗めな曲が披露されるのはストーリーラインとずれているのでは無いかと思ったものだ。

だが、DOLLCHESTRAというユニットが青春の喜びの裏にある不安、悲しみ、それらを含めたモノを想的・詠嘆的に歌うのが特徴だと言われると納得がいく、DOLLCHESTRAは人の内面、感情についての歌詞が多くなり結果として行き場のない悩み人に響く歌になり、行き詰まる人たちの居場所になるという結びつけはかなり上手いと感じる。

大賀美沙知が夕霧綴理をDOLLCHESTRAに誘ったのも、綴理が行き詰まり、不安を抱える状態だからドルケ楽曲に含まれる想的・詠嘆的な表現が可能だと感じたのだろうか。村野さやかも徒町小鈴も行き詰まってるところにDOLLCHESTRAに出会い居場所となっている。

寮歌の場合は時代の移り変わりによって歌われる型が変わっていく。

最初は軍歌からはじまり、理想を歌ったアイディアリズム、その後大正デモクラシーの時代となり青春賛歌の浪漫を歌うロマンチシズム、そして戦争による負の内面を表現する抒情的なリリシズムが多くなっていく。

蓮ノ空も同じ道をたどっているのではないだろうか。

最初は芸学部(スクールアイドル)は素晴らしい!から始まる学校生活とは、青春とはこうあるべきだというアイディアリズムな歌から始まり、徐々に身近な変化が愛おしいと青春賛歌的なロマンチシズムに、そして順風満帆には行かない学校生活、人生の不安、悲しみの感情を歌うリリシズムを歌うようになっていく。

そしてやがてその3つの型にはめることが出来るとわかったところで、これはそれぞれ独立させて3つのユニットにした方が表現の幅が広がるという案を出した時期の生徒がいたのだろう。もしくは、スクールアイドルクラブに人が集まりすぎて収拾がつかなくなり、3つに分けざるを得なかったのか。

結果的に現在の3ユニット体制になったわけだが、なぜそれ以降にユニットが増えなかったのもなんとなくこの辺から推し量ることが出来る。

50年間という年月で3,000曲も存在する寮歌は、冒頭で触れたように今の時代とは比べものにならない激動の時代、価値観、西洋哲学の研究による人生についてかなり考えられていた時代だ。今の人々も悩みや苦しみもあるだろうが、旧制当時の勢いと比べたら今はそんなに鬼気迫る必要がない、日本で暮らしてる分には平和を享受していると言って良い。

そんな人たちが己の青春について全力で作り上げた寮歌が3,000曲もある。それを分析すると3つの型に分けられると言うことは、理想主義、浪漫主義、抒情主義の3つで青春は概ね語れると言うことになる。

もちろん、この型に当てはまらないユニットも楽曲も生まれたことがあるだろうが、103期シャッフルユニットのように一時的なものだった可能性が高い。統計的に考えるとだいたいこのあたりを狙って作ればスクールアイドルの曲として外れることはないといえる。畑亜貴先生が言うところの微熱感も旧制高校当時の熱量を現代版に再構築することで生まれるモノなのではなかろうか。

蓮ノ空のリアルタイム進行に対応する巧みに組み立てられたストーリーと呼応する楽曲を作るためには一体どこから手をつければいいのか検討がつかなかったが、この旧制高等学校のモチーフを転用する方法ならコンテンツの成り立ちが想像しやすくなる。物作りのとっかかりとしてこれ以上のモノはないだろう。

歌が作られると言うことは発表の場があるということで、自治寮の誕生を祝う記念祭が行われていた、これは文化祭の原型となる。

蓮ノ空がどうして年三回も文化祭があるかはまだ謎のままだが、当時の人たちもスクールアイドルをやっていたのだとわかる(?)

活動記録104期1話で明かされた「逆さまの歌」が時代の流れで改変を繰り返して「Reflection in the mirror」となっていったのも、この当時の寮歌を聴いてもらえればなんとなくその理由が体験できると思われる。

現代を生きる私たちがこの寮歌を聴いて一発で「好きだ!!」となる人は希有だろう。そう、時代遅れに感じるはずだ。

さすがに100年前を持ってこられたらそうなるだろうが、私たちはすでに昭和の曲を古いと感じる、なんなら平成の曲だって今の若い子からしたら古くさい、時代遅れに感じるだろう。

そしてその寮歌は今の時代に残すためにオーケストラとして交響曲化して残そうとする動きも実際にあるのだ。

【四高の寮歌はオーケストラの響きとなって後生の金沢に文化遺産として残る】

中略

なんとか50年に亘るオーケストラ活動の体験をもとに寮歌を交響曲化して両松高より優れたものにして、四高寮歌を金沢大学の後輩達や優しく私たち学生を育ててくれた金沢市民に遺したい。

後略

いくら”いいもの”があったとしても、時代のかっこいい、素敵だと感じる基準は変容していく。お洋服の現在のトップデザイナー多くだってやはり古着から着想を得て現代の価値観に合わせて変化させて作り上げるのだ。

伝統として受け継いでいくためには時代の価値観に合った変化を伴うことを活動記録で描き上げた。これを104期スタート一発目に持ってくることで、103期を見てきた蓮ノ空のこと好き好きクラブの皆さんへの変化することの導入、104期から見る人のこの蓮ノ空のコンテンツとはどういうものなのかの説明を1回で果たしていたのがワザマエすぎる。

そして、これに近いことはAqoursもやっているのかもしれない。

前に書いた記事で触れたあわしまマリンパークにてチケット売り場から聞こえてくる「SORA, FUJI, SUNSHINE!」の冒頭の「ふじの山」パートで富士山の歌!と会話をしていた女児とその母親を思い出す。

「SORA, FUJI, SUNSHINE!」では元になった「ふじの山」の大きな改変はしてないが、これもReflection in the mirrorの物語と近いところにいるのではなかろうか。

そのうえで、蓮ノ空の各ユニットが伝統として何を残しているのかを最後に考えてみよう。

そもそも、蓮ノ空スクールアイドルクラブに入部した後に、どのようにして所属ユニットが決まるのだろうか。103期、104期ともになるべくしてそのユニットに加入した感じがあり、どういうプロセスでそうなるのかはあまりはっきりしていない。

しかし、先ほど出てきた3つの型の概念を元にすると浪漫主義を基準として、みらくらぱーく!は理想主義は表現が学校の外に向けて発信が得意な子が表現しやすい楽曲が伝統として残り、DOLLCHESTRAの抒情主義は己の内面と向き合う楽曲が多く、そういった表現しやすそうな子が向いている。そしてどちらにも偏らないニュートラルな子がスリーズブーケに入のだろう。

百生吟子が最初にどこに入るかはわからないといった梢と花帆のやりとりは、その子がどういった属性でどのような表現が得意なのかを3つの型と比較して参加ユニットが決まるといったプロセスなのだろうと想像できる。

「時代を超えた想いのつながりを私たちは伝統と呼ぶ」

時代に合わせてメロディーも、リズムも、タイトルさえ変わっても変わらないものがある。元の姿形がわからないくらいに変化してもそこに残ってるものが時代を超えた想いと呼ぶだと。

1年進むごとに同じユニットの曲でも描かれる世界観は全く違うものになる。けどそれは蓮ノ空が伝統として遺してきた3つの型に沿って当時の風景、外に発信したい出来事、そのときの内情を捉える歌となりそれが積み重なり歴史になっていく。

私たちが必死になって蓮ノ空の活動を目に焼き付けるのも、今この瞬間が歴史の一ページになることを実感しているからだろう。

私はμ'sが、高坂穂乃果が秋葉原の歩行者天国で太陽に願った「スクールアイドルの素晴らしさ」が後生に長く伝わることを望んでいる。

そのためにはμ'sの何がすごかったのかを解析する必要があったのだが、蓮ノ空がその突破口になり、答えが出そうな予感がする。この記事もその一環であり、スクールアイドルの研究が進むことが楽しくてたまらない。

今回は百生吟子の祖母が50年前に在籍していたというキーワードから資料を探した結果、大変面白い発見をすることが出来た。

104期の物語はまだ始まったばかり、徐々に明らかになる蓮ノ空の歴史をテーマに現実の歴史を照らし合わせると、なんだかすごいことが出来そうだ。

というところで今回はここら辺で筆を置かせていただこう。

百生吟子は逆さまの歌以外にもまだなにかお気に入りの伝統曲がありそうだし、金沢だってまだ触れてない伝統芸能がたくさんある。

104期も、退屈とは無縁の年になりそうだ。