構造デザインの講義【トピック4:鉄・鋼による構造とデザイン】第2講:鉄鋼材料の登場と実践

アイアン・ブリッジが建築の構造とデザインにもたらしたもの。

東京理科大学・工学部建築学科、講義「建築構造デザイン」の教材(一部)です

トピック4:古代の石と木による構造

第1講:経験から科学へ

第2講:鉄鋼材料の登場と実践(ココ)

第3講:鉄骨の繊細さとデザイン

第4講:長大スパンの構造とデザイン

第5講:鉄の魔術師、エッフェル

第6講:長大スパンの構造の発展

鉄鋼材料による大スパン構造の幕開け

今日の建築物には、鉄骨構造だけでなく、RCや木造など、すべての構造体において、構造部材や接合具、仕上げ材、二次部材など、鉄鋼系の材料が使用されています。

特に、鉄骨構造物の安全を支える骨組躯体には、強度や剛性、靭性などの構造性能に優れた鋼材が使用されています。

鉄骨構造のベンチマーク、アイアン・ブリッジ

鋳鉄製の鉄橋、コールブルックデール橋、通称・アイアン・ブリッジは、1779年に建設されました。

その後の、超スパンによる建造物の曙を飾ることとなった、歴史的な鉄橋です。

(写真:Pixabay, https://pixabay.com/ja/)

アイアン・ブリッジは、スパン30m、幅7.2mの3ヒンジアーチです。

3ヒンジアーチのため、力学的な解法は容易です。

すなわち、部材に発生する応力や変形を高精度に知ることができるため、安全性を高めることができます。

鉄骨構造物の成立や安全性は、部材の接合部とその工法にかかっています。

アイアン・ブリッジの継手や仕口は、今日の鉄骨構造の溶接やボルトなどによる接合とは異なり、組み物のような技術が用いられています。

きわめて興味深い造詣で、魅了されます。

なお、今日でも歩道橋として使用されている最古の鋳鉄橋です。

(写真:Pixabay, https://pixabay.com/ja/)

鋳鉄は、今日では機械部品、工業製品、マンホールの蓋など、身の回りのものから工業品まで、幅広い用途で使用されています。

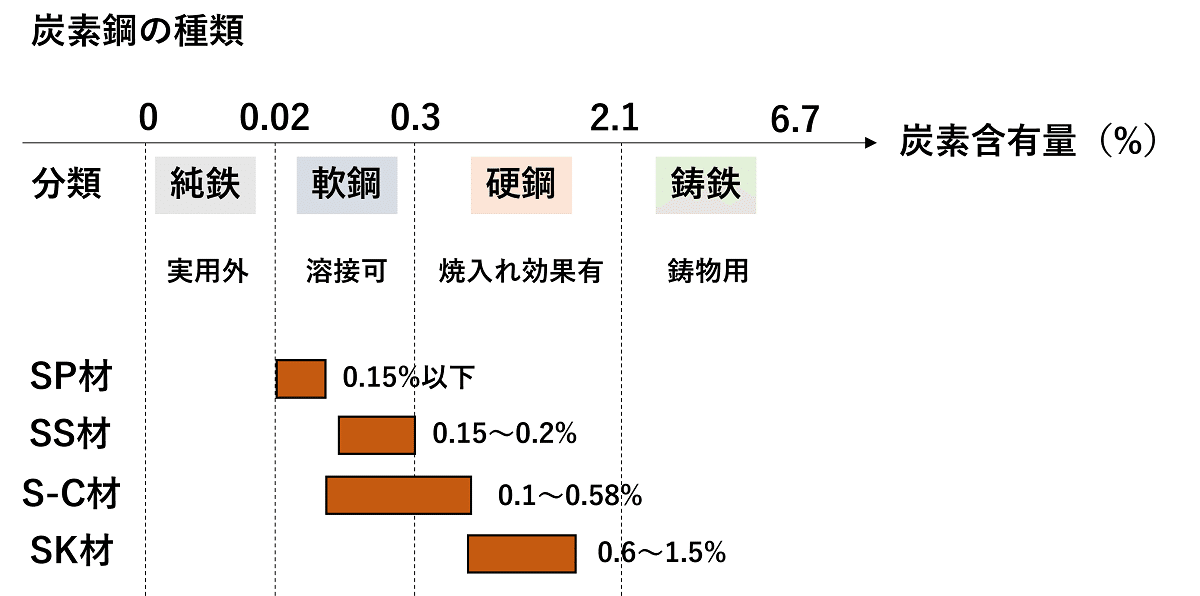

今日の建築構造物に使用される鉄骨=炭素鋼・軟鋼とは異なり、硬度が高く耐摩耗性に優れますが、変形能力・靭性が低いため、今日の耐震設計の基準、すなわち、変形させてエネルギーを吸収する考えにはそぐわないものです。

研究室のSNS

鉄骨構造の教材(電子書籍)

東京理科大学・鉄骨構造の授業で使用している電子書籍です。

どなたでもご利用いただけます。 →説明のページ

(リンク先のページ中段のpdfアイコンをクリックしてください)