竿とリールにかかる力(補足)

さて、前回の記事で

魚の引く力=(ガイドの摩擦力)+リールが引く力

という結論に至った。

この中で「ガイドの摩擦」はほぼ無視できるし、竿の曲がりも関係ないという説明をしたと思う。しかし、既にお気づきの通り、ガイドリングにおける摩擦が全くのゼロになることはあり得ない。摩擦ゼロの物質など、超電導でも起こさない限り普通には存在しないからだ。

そこで今回は、軽く流した部分、つまりガイドの摩擦力についてじっくり考えてみたい。ガイドで生まれる摩擦は、いったいどのような力が関わっているのか?そして、竿の曲がりとの関係性は?

ガイド部分の摩擦

まずは再び、魚と綱引きしている時を想定してみよう。

竿は曲がり、ドラグは音を立てるあの緊張の一瞬だ。前回までの話では、魚の引きはリールにほぼダイレクトに伝わるということだったが、これはあくまでガイド部分の摩擦が全くゼロという前提の上に成り立っている。しかし、繰り返しとなるが、この摩擦がゼロということは現実には起こりえない。ガイドに糸を通して前後に動かしてやると音がするし、だんだん熱を持ってくるのが分かる。ということは糸とガイドの間では少なからず摩擦が発生しているということになる。ではこの摩擦力を決めている要素は何なのか?

糸がガイドを押す力(荷重)

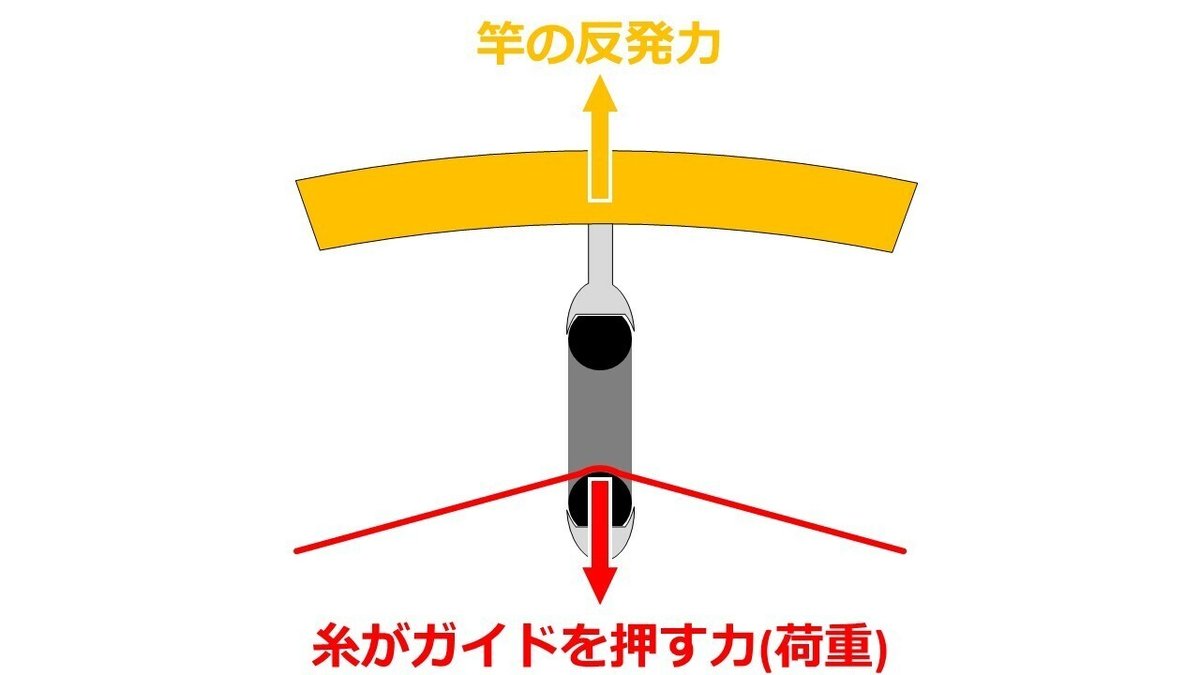

ガイド部分に注目してみよう。魚とファイトしている時、目には見えないが、糸がガイドを下に押す力(荷重)が生じている。

糸がガイドに当ってその方向を変化させるとき、ガイド部分には下向きの荷重がかかっている。ここまでは感覚的に理解できるところかと思う。

荷重と摩擦力

この荷重そのものは魚とのファイトに直接は関与していない。しかし、この荷重が増加すれば摩擦力も上がる。摩擦力は荷重に比例するのだ。試しに平らな机の上に紙を置いてこれを動かしてみる。何も乗っていない=紙の重さだけの場合は簡単に動かせる。しかし、誰かに紙を上から押さえられた状態だとこれを動かすのはなかなか大変だ。紙に荷重が加わることで、滑りにくい=摩擦力が大きくなっている。ガイド部分でも同じことが起こっていて、荷重が大きくなるにつれて摩擦力が上がる。

摩擦力が上がれば、「魚の引く力=(ガイドの摩擦力)+リールが引く力」であるから、結果として魚を引く力も増大することになる。荷重、つまりガイドを下方向に押す力は、魚を引っ張る力に変換されるわけだ。

ということは、ガイド部分の荷重を調整することが出来れば、ドラグ値通りに魚を引っ張ることも、ドラグ値以上の負荷をかけることも可能ということである。では、この荷重をコントロールしている因子は何なのか?

竿を曲げる力?

荷重と釣り合う力も当然存在している。これが竿の反発力で、荷重とは逆にガイドを上に持ち上げている。糸がガイドを下に押すのに対し、竿はガイドを上に引っ張ろうとしており、2つの力が釣り合っていて、その状態で竿が曲がったまま停止している。

一方で糸と竿の方向が同じで竿は真っすぐになっている時は、竿の反発力は生まれないし、ガイドにも力はかかっていない。まっすぐな状態から曲げ込まれることで竿はその機能を発揮している。竿の反発力は竿が曲がることで生まれる。

そして、この反発力を使うか否かは釣り人自身が竿の角度を変えることで調整出来る部分でもある。我々釣り人は魚の引きが竿を曲げていると錯覚してしまうが、実は釣り人自身が竿を曲げているのである。魚に対して竿先を向ければ竿を曲げないファイトになる。一方で竿を立てれば竿の反発力が生まれ、釣り人の方に魚をひっぱる力をリールのドラグ値に上乗せする形で加算することができる。竿を立てるか寝かせるかは、釣り人がコントロールできる部分であり、竿を立てて曲げることは、ガイドの摩擦力を上げて魚を引く力を増加させるということに他ならないわけだ。

以上より、釣り人が竿の角度を変えることでガイドにかかる荷重を調節し、その結果魚に対するプレッシャーも変えることができるということがわかった。

その他の摩擦に関わる要素

さて、このように釣り人が竿を曲げることで魚を引く力に影響を及ぼしていることが説明されたが、その他にもガイド部分の摩擦力を左右する要因が存在すると考えられる。具体的には以下の2点がある。

ガイド自体の滑りやすさ

ガイド部分の滑りにくさ≒摩擦抵抗もこの摩擦力に関わってくる。当然、滑りの悪いガイドを使えば摩擦力は増す。ということは、SiC・トルザイトなどの高級なガイドを搭載した竿よりも、アルコナイト・ハードガイドなどの安物ガイドの竿の方が魚へのプレッシャーが大きくなる。

これをメリットと見るか、デメリットと見るかは人それぞれだろう。糸の強度ギリギリで勝負したい場合はリールのドラグ値に近い方が好ましいから高いガイドを使う方が良いだろうし、魚をストップさせることに重きを置く場合は安物ガイドの方がむしろ向いているとも言える。

ちなみにSiCはハードガイドの20倍低摩擦な素材で、トルザイトはそのSiCのさらに5倍も摩擦抵抗が小さいとのこと。

逆に言えばハードガイドはトルザイトよりも摩擦力が非常に大きく、魚をストップさせる能力が理論上100倍も優れているということになる。その分糸のダメージも100倍になるが。

糸の滑りやすさ

ガイドと同じで、滑りが少ない糸も摩擦力が高い。そのため滑りやすいPEよりも、滑りにくいナイロンの方が摩擦力を上げることが出来る。

https://www.jushiplastic.com/wear-resistance

上記サイトの摩擦係数を見ると、PEの素材であるポリエチレンは静摩擦係数が0.36 μsで、ナイロン=ポリアミドの0.71 μsに対して倍近く滑りやすくなっている。また、PEも4本撚りよりは8本撚り、12本撚りと撚り数が増すほど摩擦抵抗が減って、摩擦力が減る。このあたりを考慮してタックルを組めば、自分好みのファイトができるだろう。

糸が濡れて滑りが良くなっている場合にも摩擦力が下がるだろう。キャストを繰り返し常に糸が湿った状態にあるルアー釣りと、置き竿にするような餌釣りでは前者の方がドラグの設定値に近い状態となっている。真下に落とす船での釣りであれば常に糸が濡れているから、さらにドラグの調整が重要になってくるだろう。

おわりに

まとめると、

リールのドラグ設定値になるべく近づけたい

→トルザイトガイド搭載の竿を使い、PEを巻いて、竿は曲げない

魚にできるだけプレッシャーをかけたい

→ハードガイドの竿を使い、ナイロンラインを巻いて、竿は曲げる

ということになる。

長くなってしまったが、このように色々考えてみると面白いものである。せっかくの趣味なんだから色々と悩み、考えながらもっともっと釣りを楽しんでいきたいと思っている。