池辺杉山神社と八所神社

池辺と書いて「いこのべ」

ごく普通の交差点ですが、よく見てください。

「池辺町」と書いて「Ikonobe Cho」なんて読めますかね。しかも、修正された跡まである。

この町名は難読地名で有名らしく、「はまれぽ」さんもレポートしています。

池辺町の由来を調べてみました。

池邊村は郡の東にあり、古は師岡庄あるいは小机庄とも唱えしか、今はこの領に属せり。村名の起こりは村内の宗忠寺の前に古池ありしより名付けしと、土人(現地人)の口碑に伝えり。今は其の跡、水田となれり。

地名の由来は、近くのお寺にも記されいます。

宗忠寺の碑

先ほどの交差点の、岩が置かれている道を左に進むと

立派な山門の宗忠寺。入り口には碑があります。

私たちの池辺は、正しくは「いこのべ」と読み、古くは伊子野辺、池野辺とも書き、「いけのべ」とも称しました。宗忠寺の前に大きな池があり、その辺りに村があったので、池辺と呼ばれるようになったと言います。

また、古くは都筑郡池ノ辺村といい、明治22年の市町村制施行の際に、都田村大字池ノ辺となりました。時代を経て昭和12年に横浜市編入時に池辺村は新設されました。

やっぱり池があったのですね。大きな池があったから「池辺」という説は、全く違和感ありません。この辺りは谷戸が多く、そこから流れ出る水が低地に集まり、沼地や池があったと思わます。

しかし……今回も、偏った地形由来説をゴリゴリ押します。

ゴリ押し「猪」地形由来説

ウチのおバカPCは「いこのべ」を変換すると「猪子延べ」と出てきます。「チッ、横浜市の町名ぐらい一発変換で出てこいや~」と思ったけれど、「猪?…あれ、崖地名かも!」と閃きました。

「寺の前の池」説には気になる点があります。それは、池が「イコ」と訛ること。宗忠寺の石碑からも、かつて「伊子野辺」と書かれていた時期があり、必ずしも当初から池のイメージがあったとは限らないと思ったのです。

まず、「イコノベ」という音が「池辺」に変換されるまでに、いくつかの段階があったと考えます。先ほどの碑の内容からも、下記のような変化があっても不思議ではありません。

イコノベ →?→ 伊子野辺 → 池野辺 → 池辺

この「?」が、崖や急な山の端を意味する「猪子(ノ)辺」だったのではないかと推測します。

シシ(獅子・鹿・猪)を含む地名は(崖や斜面を含む)谷地形を表すといわれています。猪(イ・イノ)も同じ傾向があります。しかも「猪」の付く地名は水との縁も深く、水の湧く場所の「井」と変換されることもあります。(例えば、猪頭→井頭)

また、一般的に名字の「猪子」は「イノコ」と読むので、下記のような音の変化があった可能性もあります。

猪子辺→「イノコベ」→ 言いにくいなぁ →「イコノベ」

(定説の訛りを否定しながら、自説の訛りは許容する超ご都合主義)

大昔、地名の記述があやふやになって「イコノベ」の音だけが残り、再び漢字で書き表す必要が生じたときに表音表記で「伊子野辺」とし、後に「池があるから池野辺」となったとは考えられないでないでしょうか?

【ご参考】

どうぶつ地名ストーリーマップ 猪・亥マップ

苦しい言い訳かな…妄想はそろそろ終わりにしましょう。

池辺杉山神社

宗忠寺のすぐ隣に、池辺杉山神社があります。

青葉区方面に向かう時に前を通ることがありますが、その度に「雰囲気良さげだなー」と思っていたのが、こちらの神社。

神社に面した道はいかにも旧道といった風情です。今昔マップを見ると、昔も杉山神社から分岐して、中原街道へショートカットする側道があったようです。

鳥居

境内社 八坂神社

参道脇にある大きな社殿です。八坂神社は全国に2000社以上あるそうですが、池辺町の当社の由来は分かりませんでした。ただ、スサノオ系の神社で息子の五十猛も祀っているので、杉山社とはご縁があるようです。

拝殿

本殿と鹿島社

社殿のある境内

御祭神 五十猛命 ( いたけるのみこと )

境内社:八坂神社 鹿島社 愛宕社 稲荷社

由緒

(池邊村)杉山社

除地、詳ならず、村の北にあり、上屋二間半に三間、内に僅なる本社を置南向なり、神體は木の立像、束帶の状にて長二尺許、古き神體は不動木の立像長一尺五寸許、凡作にはあらずと云、秘して妄に幣せしめず。本地は八所権現なり、今其社は村の北の方に立り、村の總鎮守にて例祭七月二十日、福聚院の持なり。

創立年代不詳。古来より池辺町の鎮守として崇敬。明治6年12月村社に列し、大正9年12月22日神饌幣帛料供進社に列する。建立は元文6年11月(1736)と推定される。(後述の)八所神社を本地神とする。

昭和3年に昭和天皇御大典の儀式を記念し本殿を大改修、昭和22年11月に神楽殿が建設、平成15年7月に拝殿を新築。

境内には、横浜市名木古木指定樹木のケヤキ、アカガシ、シラカシがある。

例祭は、現在は秋分の日の9月23日に行われている。

この例大祭で担がれる神輿は、江戸時代後期の天保2年(1831年)、東京四ッ谷の飾り神輿を池辺村に譲るという話から始まったという。その際、池辺の八つの谷戸の力自慢8人が溝ノ口まで引き取りに向かったという。この故事に基づき、現在でも保存会が結成され、神輿保存と渡御が行われている。

【ご参考】

池辺社はその立地から見ても、杉山神社の中でも新しく(中世ごろ?)建立された社のように思えます。街道に近い「里のお宮さん」といった印象です。

ご神木が立派なので、村人が良い場所を選んで地の神をお祀りしたのでしょうか。近隣に多い杉山社を勧請しただけではなく、「木を祀る」という気持ちから五十猛命を祀る神社を選んだのかもしれません。

八所神社

この辺りの本地神とのことなので、見に行ってきました。谷戸にあるから「ヤトコロ」と読むのかと思ったら「ハッショ」と読むようです。

池辺村

八所権現社

村の北にあり、本地十一面観音、木の立像長八寸ばかりなるを安ず、社内に納る寛永十八年の棟札によるに、祭神は奈良神・巨勢節婦神・八幡大菩薩・和歌三神・稲荷大明神・祇園牛頭天王・愛宕護山神・天神宮以上の八坐を合祀して崇めり、されども鎮座の年代詳ならず、是も福聚院の持

おぉ、八柱の神様で八所神社なのですね。色々とごちゃ混ぜの所が田舎の神社っぽい。巨勢節婦神は初めて聞きます。奈良神とは大神神社のことでしょうか?

それぞれの谷戸ごとで別々の神様を祀っていて、まとめてお宮を建てたのかな?

八所谷戸

八所神社の境内を降りて左手にすすむと、(やや道なき道なのですが)八所谷戸公園の敷地に出ます。

公園の出口から南に尾根を進むと、新池辺富士につながります。ここから見ても立派な谷戸っぷりです。

公園に戻り、神社の背後の丘を越えて公園の反対側に出ると、

こちらも谷戸ですね。前方にはららぽーと横浜が見えます。

地理院地図の標高図を見てみると、

この辺りはボコボコしてますね。数えてみると8つ谷戸がある。

昔の地形はどうだったんだろう?

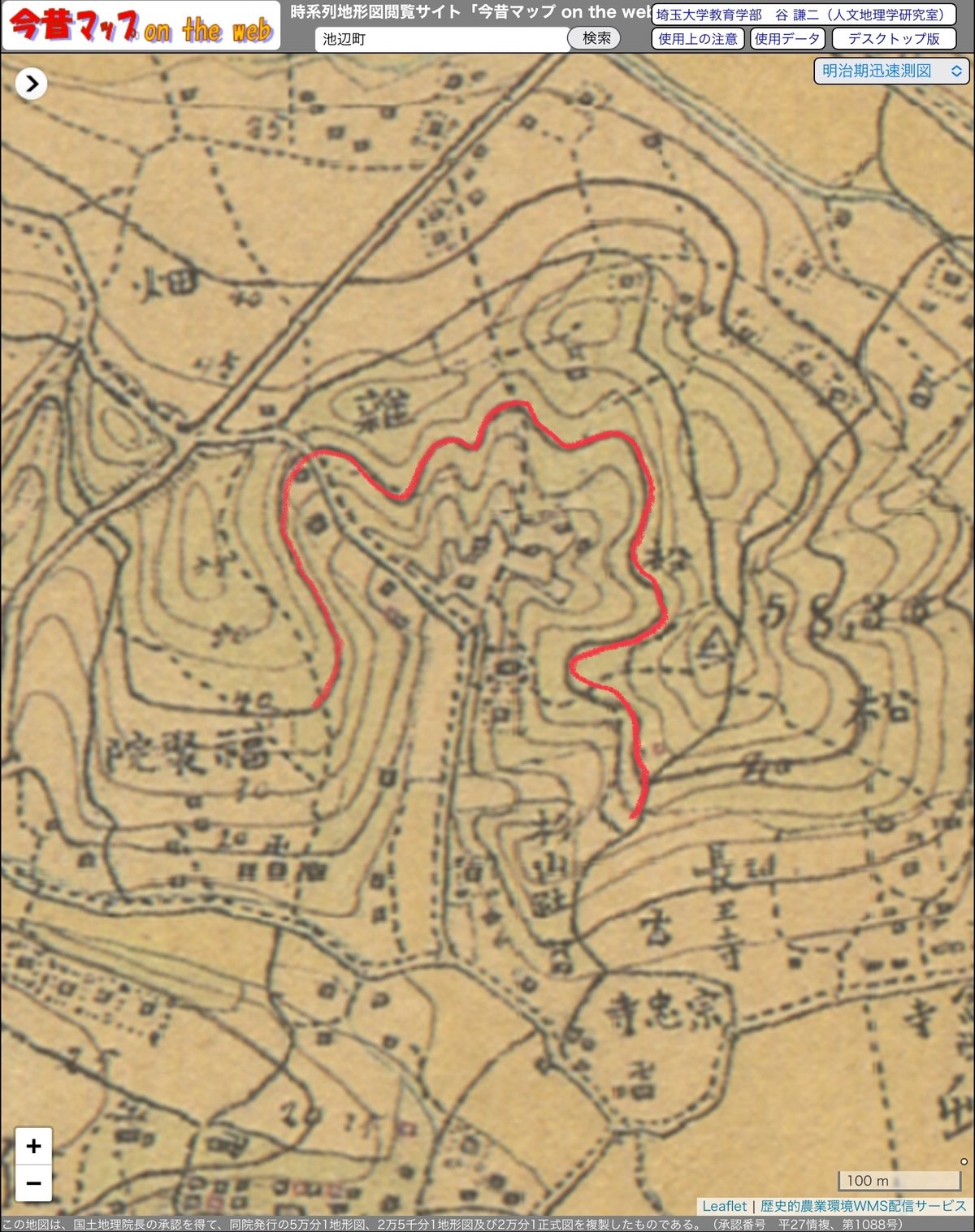

明治迅速測図でも手の形。実際には「多くの場所=八所」なのかも知れない。。

とても興味深い地形。袋状の谷戸の一番奥に神社、出口には2つのお寺。高台のエッジには新池辺富士があります。たぶん昔から地域を守る櫓のような役割があったのではないでしょうか。

今でもこの地域の人々の繋がりは強く、伝統も残っているようです。

【ご参考】回り地蔵と花籠の舞ー池辺町に伝わる風習と伝統芸能

「中世の武士を育てたのは谷戸」という記述を何かで見たのですが、このような谷戸で土着の武士たちが居を構え、連合して地域を統合し鎌倉以降の武士社会に繋がっていったのかなと考えると、わくわくしますね。

いいなと思ったら応援しよう!