高ヶ坂石器時代遺跡 恩田川紀行(4)

そこに遺跡がある限り、ママチャリは止まらない

恩田川紀行、この先どうしよう...

横浜市域の恩田川には現存する遺跡が少ないし、案内板さえ無い所ばかり。造成された住宅地で写真を撮ってるだけなら、ただの不審者ですよ。

あぁ、形ある遺跡が見たい…

と思っていたところに情報が!

敷石住居跡? 石器時代遺跡? 2021年4月公開?

しかも、恩田川沿い!

でも町田かぁ…さすがに遠いな。電車で行こうかな…

いや、ママチャリで限界に挑戦だ!(株式優待の桐谷さん?)

川沿いを行くことで分かることが、きっとあるはず。

という訳で、十日市場から先へGO!

恩田川流域4

高速道路を超えると、恩田川は左に急カーブ。

対岸の横浜線沿線は住宅街、遠くには高いビルが。恩田川は右に蛇行。

長津田周辺

「マークワンタワーながつだ」が近づいて来た。ひと駅区間がとても長い。

長津田周辺の恩田川南岸は台地、さらに南は丘陵。

北岸は氾濫低地で、その北には同じく多摩丘陵。

先に進みましょう。奈良川との合流点が見えます。

途中、スポーツチャリダーたちに凄いスピードで抜かされます。

「ママチャリだからって見くびるなよ。ずっと下流から来ているんだぜ!フフ...」と心の中で謎の対抗心。

住宅街が広がる。どうやら「♪ 東京都に入りました」のようだ。

上流域のはずが下流域の住宅地のよう…神田川や目黒川っぽい。中流域の方が自然豊か。(都市河川あるある)

川沿いに成瀬城址の城山公園があります。

さて、前に進むと成瀬街道が見えてきました。

ここを左に曲がって、ひたすら長い坂を上ります。

高ヶ坂石器時代遺跡

地図を見ると同名の遺跡が2つあるのですが、まず初めに中央下にある成瀬街道沿いの方に向かいます。

恩田川から750mほど、長い坂道の頂点に達する手前に突然現れました。

こちらが…

高ヶ坂石器時代遺跡です。狭い入口の奥には、きっと広~い...

えっ、民家の間の広場。遺跡感ゼロ…?

高ヶ坂石器時代遺跡の構成

読めないので拡大。

牢場遺跡、稲荷山遺跡、八幡平遺跡の3つで構成される。石器時代というけれど、縄文時代中期末から後期の配石や敷石を伴う遺跡のようです。

ここにあるのは牢場遺跡と稲荷山遺跡、2017年に公開されていたのですね

【ご参考】

稲荷山遺跡

まずは、手前に見える遺構からチェック。

縄文後期から晩期の不整系の配石遺構であるが、用途などは不明。

住居にしては柱や炉の跡がない…ストーンサークルや何らかの意図がある配列にも思えません。

案内板では石の表面と並び面が平らなので、石畳のように見えます。部分的に石が無くなっているのは、再利用したか流出したのか?

しかし、なんの目的で作られたのだろう?

稲荷山遺跡の立地

遺跡は谷戸の側縁部にあたり、昔から沢に降りる道が通っていたようです。水に関する施設や祭祀の場とか、そんなことを想像してしまいます。

牢場遺跡

広場の中にある小屋に行こう。

ガラスの先には…住居址だ!

長径5メートル、短径3.85メートルの楕円形の住居跡に、石が敷き詰められている。右側の突出部が入口とみられる。

上の写真を左横方向から見た図。

真ん中の敷石がない部分に炉があったらしい。

ずいぶん緻密に並べられ、表面も平らになっている。

敷石住居について

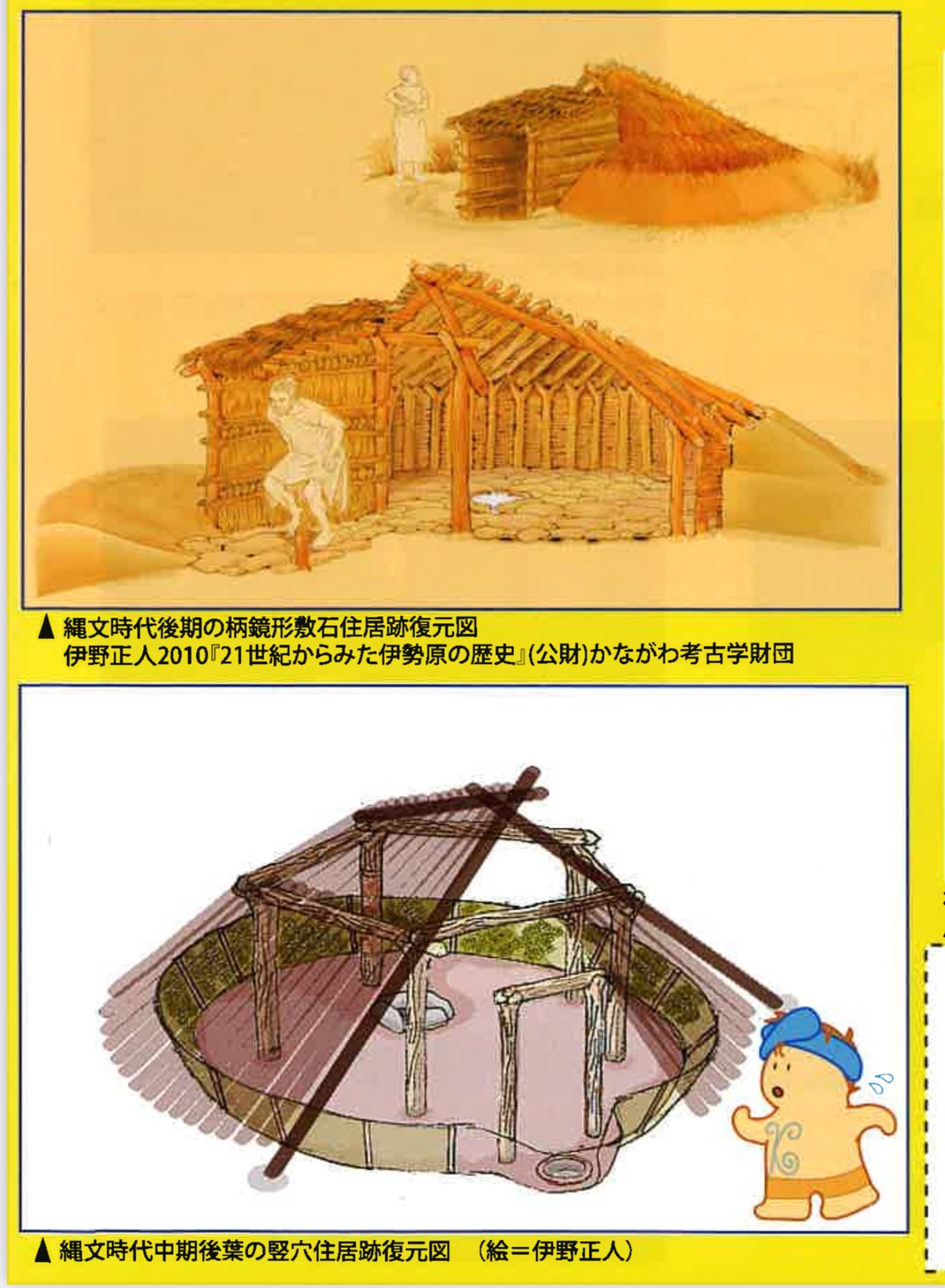

敷石住居は縄文時代中期末から後期にしか作られなかった形式の住居です。その意義についても、祭祀を行う場所、身分が高い人が住む家、季節ごとの住み替えなど様々な説が論じられています。(詳しくは八幡平遺跡で)

ロウ地名の由来

以前、港北区の牢尻台遺跡の記事で地形由来の古地名「ロウ地名」の話をしました。ここもロウバと呼ぶ珍しい地名。

ロウは谷戸や崖地形を意味すると言われ、籠、老、牢の字が当てられることが多いそうです。ここも古代の地形由来地名が残っている地域です。

高ヶ坂・熊野神社

谷戸を下り、次の目的地の八幡平遺跡に向かう道すがら、

熊野神社に寄ってみました。

谷戸を背にして鎮座している。

石碑の由緒には「この地が熊野大社の地形に似ていて、大昔、神社の裏山の滝を祀った」とありましたが、こちらには室町時代に小山田氏(また⁉)が熊野詣をして勧請したと書いてあります。

*****************

県道140号を高ヶ坂交差点で左折してしばらく進むと、郵便局があります。グーグルマップの指示通りに、その先斜め上に登っていくルートで進んで行くと、見えてきました。

しかし、ここから上がることができない。どうなっているんだろう?

さらに上に登って住宅地を回り込むと...あっ、公園の入り口だ!

八幡平遺跡

稲荷山、牢場遺跡から北に800m先にある縄文中期末の敷石住居跡。2021年4月より遺跡公園として一般開放されました。

すごい眺め!そして、右手にある東屋の先に…

案内板があり、キノコのような形の住居跡が。

正しくは、柄鏡(えかがみ)形敷石住居址といいます。

直径3.45mの住居に、幅1m長さ2mの張出し部。

中央に石囲いの炉があり、その石の一つに石皿が転用されていたそうだ。(あの黒っぽい立っている石?)

柄鏡形住居址

縄文時代中期末から後期にかけ、気候の寒冷化に伴って人口を維持が難しくなり、集落の在り方が変わりました。大きめの竪穴住居に大人数で住み大集落を構成していた時代から、生き残るために核家屋化し分散して住むようになったそうです。

その中で、中部山岳地方の「屋内敷石」と「出入口部に埋甕(うめがめ)を配置する」風習が起源となって誕生したのが柄鏡形住居と言われます。

柄鏡形住居の特徴

①住居本体は円形で小型化

②壁柱穴(住居の中央ではなく壁側に柱を建てる)

③張出部は長柄型

④山岳丘陵地では部分あるいは全面敷石

⑤張出部先端か住居との連結部に埋甕が埋設されるケースがある

復元図

長い張出し部分は祭祀にも関するようだけど、寒さ対策もあったのかな。(入り口の防寒防風対策とか)

柄鏡形住居址の南関東での分布

柄鏡形住居は多摩丘陵に多く分布。南関東の西部から東部へと伝播し、その後、すぐに西部では廃れてしまう。

廃れた理由は分からないけど、下記の川崎市の指摘はごもっとも。あと、竪穴住居より作るのが大変そう。

この柄鏡形住居跡は、縄文時代中期末に関東地方から中部地方にかけて突然出現し、以後、後期にかけていろいろな形に変化しながら引き継がれていきます。しかし、何故この時期に発展したのか、その謎は解明されていません。一説には、この時期は気温が冷涼化し、もっとも重要な食糧源である植物食が枯渇したので恒常性のある石造記念物を造って真摯に祭祀し、いわば低成長期の社会不安を乗り切ったという考えもあります。

いずれにしても、現在の私たちは床に石を敷いた住居での起居はとうてい耐えられるものではありません。はたしてこれが、この時期に流行した一般的な住居であったのか、あるいは特別な意味がこめられた建物であったのか、議論はまだまだ続くでしょう。

縄文遺跡が急減した理由として、火山灰降下説もある。

縄文時代後期における遺跡の急激な減少傾向は多摩丘陵のみの現象ではない。縄文時代中期には一〇〇軒近い大規模集落の営まれた中部、甲信地方においても同様である。

他方、都内の北区や港区、文京区、東京湾東岸の千葉市、市川市、松戸市などでは、この時期に直径一〇〇メートル以上にも及ぶ大規模な環状貝塚が多数形成されている。この多摩丘陵内陸部の凋落現象と、東京湾沿岸の繁栄の原因は何か。

現在、有力なのは火山灰降下説で、多摩丘陵の北側には中期末から後期の初めと考えられる新期火山灰が数センチメートル堆積している。火山灰の降下とその後の気候冷涼化が内陸部の生態系を破壊し、遺跡減少の原因になったと考えられている。新堂遺跡の花粉分析結果はその証の一つかもしれない。

【ご参考】

● 縄文時代の住居形態の変遷が分かる

●[研究ノート] いわゆる「柄鏡形住居址」について

郷田良一(千葉県文化財センター)

http://www.echiba.org/pdf/kiyo/kiyo_divi/kd007/kiyo_007_02.pdf

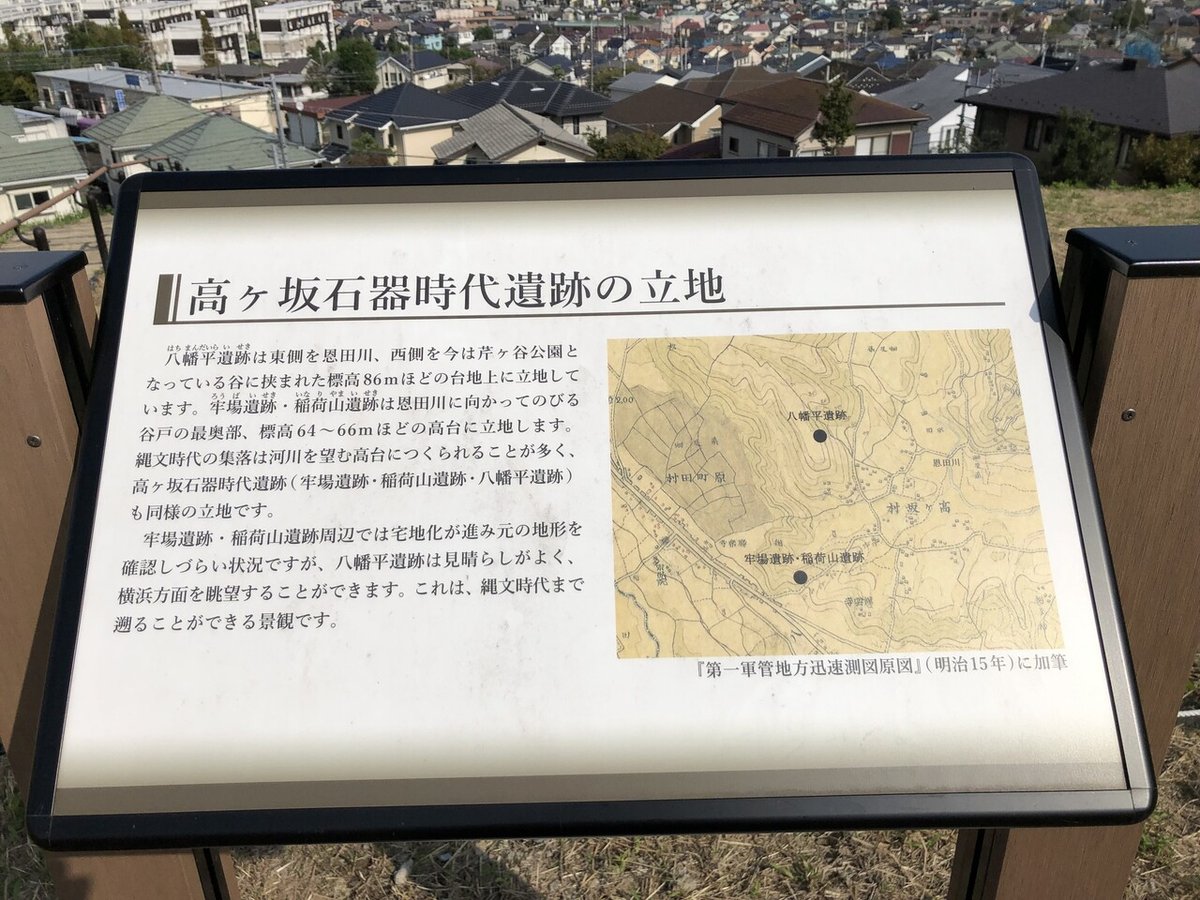

八幡平遺跡の立地

住居跡の前には、広々とした高台の広場。

これは、まさにJOMON・ヒルサイド・ガーデンテラス物件。

「テラコッタ風タイル張りフルフラットの最新型住居をあなたに!」

縄文時代もこんな風景だったのか~。

遺跡の形で残っていると気分も↑。(遠路はるばる来た甲斐があった)

縄文時代と町田市

下の赤丸が稲荷山、牢場遺跡。上が八幡平遺跡。

稲荷山遺跡は恩田川からの比高18m。相模原台地へと続く傾斜地の中腹で、谷戸の側縁部にあたる場所。

八幡平遺跡は舌状台地の東側面。恩田川からの比高30mで、典型的なハイランドタイプの縄文遺跡です。

町田市の地形

町田市は多摩丘陵と相模原台地の境目にあたり、境川、恩田川、鶴見川が流れて谷戸も発達しています。

斜面には落葉広葉樹が広がり、木の実が豊富になれば、それを食べる中小動物が増える。谷戸は動物たちの水飲み場にもなるので、獲物の多い丘陵地に縄文人が住み着いたと考えられます。

また、この近辺に、木曽とか奈良とか本州中央部と同地名があるのが気になります。大昔の人々の移動に関係しているのでしょうか。

縄文時代後半に、中央道ルートを通って来た人々が多摩丘陵から相模原台地、武蔵野台地へ展開し、その一部が鶴見川や恩田川の上流域に住居を構えたのかな?

町田市域には、縄文遺跡が多く存在します。

縄文時代関係の施設も充実、縄文遺跡関連イベントも多く行われています。

*****************

日も暮れ始めたころ、ようやく鶴見川の中流域まで戻ってきました。ヨタヨタと自転車を漕いでいると、チャリダーがビューンとすごい勢いで抜いていきます。

心の中で「今日、町田まで往復してきたんだぜ。しかもこの…

鶴見川サイクリングコースで、夕方、疲れた表情でママチャリに乗っている人がいたら、それは私かもしれません。

いいなと思ったら応援しよう!