伝・源頼朝潜伏の地「しとどの窟」

「鎌倉殿の13人」を見ていないけど(ナガイアイダ タイガドラマ ミテイナイ...)、早春の湯河原にハイキングに行ったついでに頼朝ゆかりの地を見てきました。

幕山公園

今回の最大の目的は幕山公園の梅林。訪れたのは梅まつり(2/5〜)の1週間前だったのでかなり咲いているかと思ったら、まだ早かった(残念)。

幕山は箱根山の側火山として約15万年前に形成された溶岩ドーム。 柱状節理の岩壁が山腹を取り囲み、それを歌舞伎の幕に例えたことが名称の由来だそうです。

柱状節理と言うと、もっと細かい六角柱に分かれたイメージですが、幕山のは太くて大きい柱です。

最近、桜の開花は早くなるのに、梅は遅くなる気がします。

幕山ハイキングコースを登りました。

海に面した登山道は九十九折りで、距離はありますが整備されていて登り易いです。大石ヶ平に続く登山道はかなり急な所もあり、トレッキングシューズは必須。あと、ストックがあった方がいいですし、クマザサが生えているので熊避け鈴も必要です。

さて、ここから歴史の話にシフトしましょう。

鎌倉殿の13人の一人、土肥実平とは

湯河原周辺は、土着の坂東武士「土肥氏」の領地。土肥実平は源頼朝を支え、鎌倉幕府設立に貢献した重臣の一人です。

土肥 実平(どひ さねひら)

桓武平氏系の中村宗平の次男で、相模土肥氏と小早川氏の祖とされる。相模国南西部の有力豪族中村氏の一族で、中村党と称される武士団を形成。

1180年、源頼朝が挙兵すると一族郎党を率いて参じ、頼朝の信任を受ける。石橋山の戦いで敗北した頼朝はわずか八騎で逃走し、その中にも加わっていた。頼朝が箱根山で自害を覚悟した時には実平がその作法を伝授したと伝えられ、また、頼朝の伴をしたいと申し出る家臣たちに、敵に見つからないようにバラバラに逃げるよう説得したという。頼朝を土肥郷の「しとどの窟」に匿い、当時平家側だった梶原景時が見逃した逸話も残っている。

この後、実平の手引きで真鶴から安房へ脱出した頼朝は、味方の参陣を得て反攻し、関東から平家勢力を駆逐することに成功。この間、実平は奥州から頼朝の陣を訪れた源義経を取り次ぎ、また、頼朝に降った梶原景時を取り成したと言われる。

平氏討伐のために義経らが西国に派遣されると、これに従軍。平氏滅亡後は備前・備中・備後三ケ国の守護に任ぜられ西国支配の責任者となる。

1190年に頼朝上洛の際、右近衛大将拝賀の随兵7人(北条義時、小山朝政、和田義盛、梶原景時、土肥実平、比企能員、畠山重忠)に選ばれた。

しかし、1191年を最後に実平は史料から姿を消す。義経との関係の深さから政治的に失脚したとする説もあり、1191〜95年の間に死亡したと推測される。

土肥 遠平(とおひら)

実平の嫡男、遠平も源頼朝の主力として働く。頼朝の安房脱出の際に、北条政子に頼朝の無事を知らせたことが知られている。

父親の支配する相模国土肥鄕に隣接する早川荘をを治め、小早川村に館を築き小早川氏を名乗る。後北条氏の本拠小田原城は、もともと遠平の居館だったと言われる。

平家滅亡後には安芸国沼田荘の地頭となり、養子の小早川景平に相続させた。しかし、土肥郷を相続していた実子の土肥惟平は、1213年の和田合戦で敗北し斬首。これにより土肥氏嫡流は没落し、一方、小早川氏はその後も安芸国で繁栄した。

【ご参考】

ここから、土肥氏所縁の寺社を巡ってみます。

五所神社

樹高36m、胸高周囲8.2m。樹齢850年のと言われる古木で、湯河原町の天然記念物であり、かながわの名木百選の一つ。

1180年、源頼朝伊豆に挙兵の際に、土肥実平が主公のために戦勝を祈願し佩刀を納めたと伝えられる。

毎年4月の第1日曜日に行われる土肥祭では、「源頼朝旗挙げ武者行列」や実平が頼朝の前で舞ったという「焼亡の舞」*が披露される。

行列は五所神社から桜木公園まで続き、最後に土肥氏の菩提寺の城願寺で、実平と頼朝の法要が行われる。

* 逃亡する頼朝を捜し出すことができなかった伊東祐親は、土肥館に火を放った。それを山上から見ていた実平は「我が家は何度も焼けば焼け」と謡い舞い、頼朝はその舞に感じ入ったという。

頼朝挙兵の頃のクスノキ(左手)は、まだ若木だったのかな。

城願寺

土肥一族の菩提寺です。

約八百数十年前、相模土肥郷の豪族土肥次郎實平が、萬年の世までも家運が栄えるように「萬年山」と号して持仏堂を整えたことが始まり。その後衰退していたが、南北朝時代に土肥氏の末裔の土肥兵衛入道が再興。もと密教寺院だったものを臨済宗に改める。やがて土肥氏が失脚し、小田原大森氏の時代になると再び衰退するが、戦国時代に大州梵守が再興、曹洞宗に改宗し現在に至る。

城願寺のビャクシン

実平お手植えと伝えられ、樹齢800年と推定される国の天然記念物。

七騎堂

源頼朝と、供に真鶴から船出したという安達盛長・岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱が祀られている。

頼朝が真鶴から安房に逃れる際に、八騎という数忌み嫌い七騎に減らせといったので、実平が息子の遠平を下船させたと言う謡曲が残る。実際には遠平が北条政子に頼朝の無事を伝えにいったことからも、後世に作られた物語だと思われます。

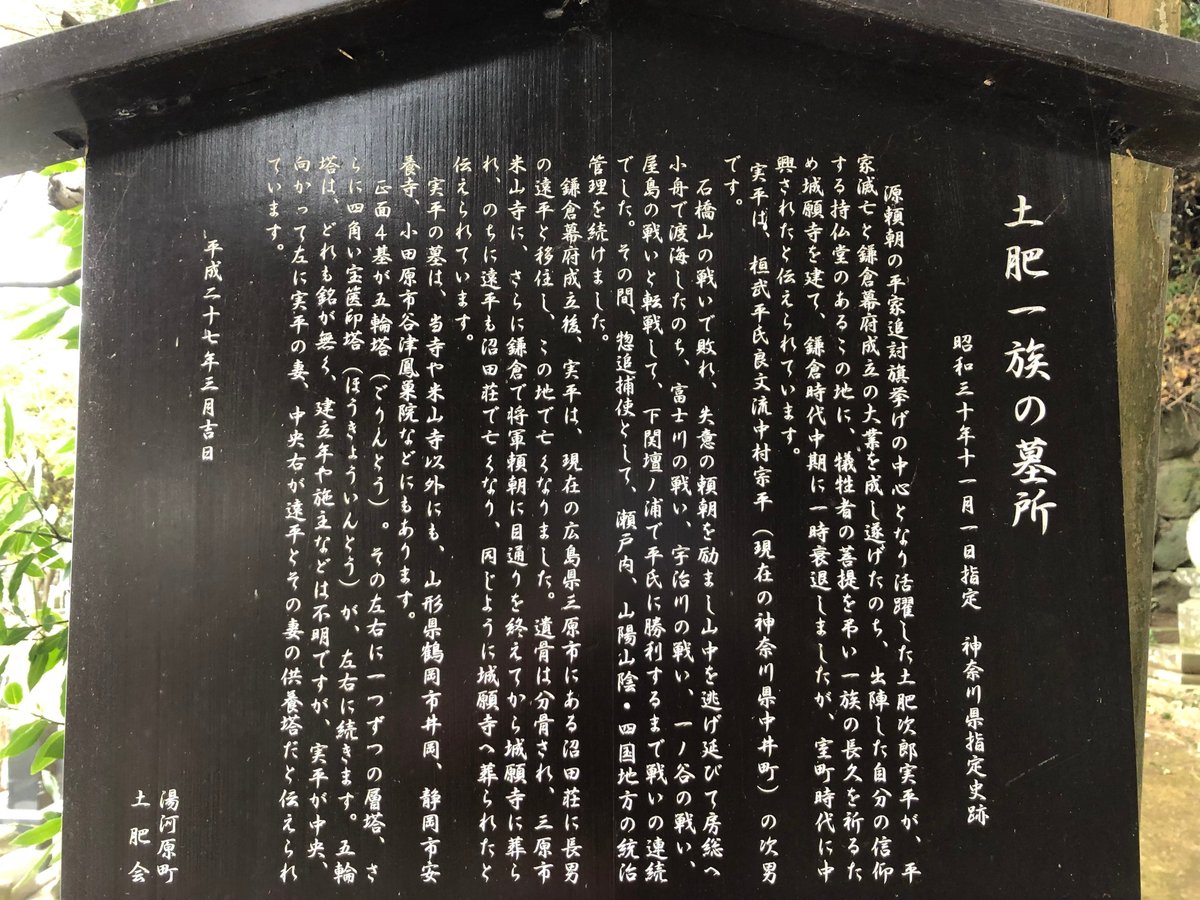

土肥一族の墓所

城願寺本堂左方の土肥次郎実平(實平)一族の墓所には、66基の墓石があり、嘉元2年(1304)7月の銘のある五層の鎌倉様式の重層塔や、永和元年(1375)6月の銘のある宝筺印塔をはじめ、塔身が球形をした五輪塔などの各種の墓型がそろっています。 このように一墓所に各種の墓型がそろっているのが見られるのは、関東地方ではめずらしく貴重なものです。

中世の石塔の解説が詳しく載っている資料です →【埋文よこはま44 】

https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/cms_files_maibun/pr_brochure/44.pdf

今は建物で海岸が隠れていますが、昔は美しい海岸線が見えていたことでしょう。戦いで失われた人々の鎮魂の地として選ばれた理由も納得です。

しとどの窟(土肥椙山巌窟)

お待たせしました。いよいよ、伝・源頼朝潜伏の地に向かいます。

ハイキングコースからの接続

先ほどの幕山ハイキングコースの分岐点、大石ヶ平から片道徒歩60分で到着しますが、往復2時間なので断念。

城願寺から続く城山ハイキングコースもありますが、2021年7月の大雨(熱海土石流の大雨)による土砂崩れの影響で現在立ち入り禁止になってます。

今回は、車で県道75号(椿ライン)で椿台まで行きました。そこから徒歩で20分ほどですが…

椿台

展望台とトイレがあります。駐車場はありますが、台数が少ないです。

この地域には山伏の行場だったそうです。実平が焼亡の舞で踊った「延年」も、山伏の舞う民俗的芸能であるといわれています。

しとどの窟に近づいてきました。ここから岩が多くなってきます。

少し登ると広場に出てきます。案内板がたくさんありました。

石橋山の敗戦後、実平の手引きで土肥郷の椙山(すぎやま)に逃れ潜伏。源平盛衰記によると、潜伏中に実平の妻が頼朝のために食事を運んでいたそうです。

頼朝のタイムライン

8月23日 石橋山に布陣するが、翌朝には平氏軍に敗れ土肥郷に逃れた。

8月24日 土肥郷椙山の堀口に布陣。

8月25日 箱根権現の永実の案内で箱根に身を寄せる。

しかし、その弟が裏切り僧兵を集めていることが判明。

再び土肥郷へ逃れ、3日間潜伏。

8月28日 真鶴から船出し、安房へと渡る。

幕山ハイキングコースとしとどの窟への往復だけでも結構疲れたのに…

命が懸かっているとはいえ、昔の人は健脚。

さて、いよいよしとどの窟(いわや)です。

わぁ!

大きな岩窟と石仏や石塔。

岩の庇からは水が滴り落ちています。

「しとどの窟」の由来

追手が「シトト」と言われる鳥が急に飛び出してきたので、人影がないものとして立ち去ったことから、このように呼ばれています。

窟の岩石

周辺は、箱根外輪山の溶岩(城山をつくる安山岩質の白糸川溶岩)と火山砕屑物(噴火で放出された石や砂)からできている。

窟は、固結した火山砕屑物が削れた洞穴である。

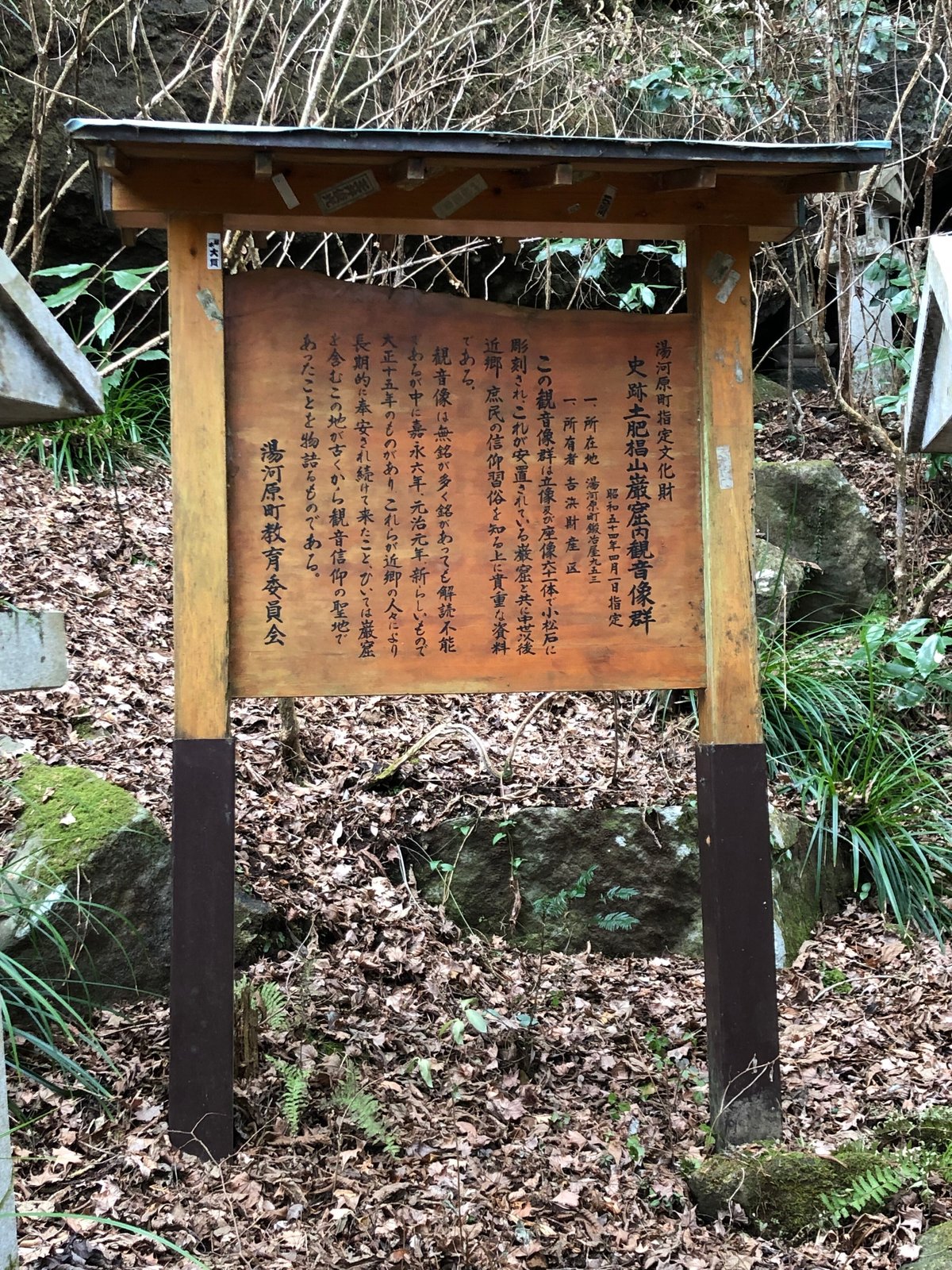

土肥椙山巌窟観音像群

窟周辺に置かれた観音像は、庶民の民俗信仰を知る重要な資料である。解読可能のうち古くは嘉永6年(1858年)、新しくは大正15年のものがあり、長きに渡って地域の観音信仰の中心であったことが伺える。

もうひとつの「しとどの窟」

実は「しとどの窟」はもう一つ、真鶴港の近くにもある。互いに長く真贋論争をしていたが、現在は、頼朝が房総半島へ渡るまで、いくつかの場所に身を隠したのではないかとしている。

【2つのしとどの窟について】

【地学的内容について】

【歴史的背景について】

ここでお終いですが、実際には、この急な坂道をまた戻らなければなりません。湿っていると滑り易いので、トレッキングシューズがおすすめ。脚力に自信のない方はストックのご準備を。

湯河原観光

箱根と熱海に挟まれている湯河原に泊まったことがなかったけれど、温泉やグルメ(海産物や果物、和洋スイーツ)、ハイキングや歴史探索と見どころがいっぱいです。

最後に、湯河原の有名な和菓子屋さんで、ねりきり体験をしてきました。

店のご主人がとても優しく教えてくださいました。それなりに見えますが、見本と比べるとトホホな状態です。でも、生地がおいしいので、口に入ってしまえばおんなじ!

お店の名物「ミカン餡の最中」、とてもおいしいかった。

いいなと思ったら応援しよう!