久地円筒分水 久地の桜散策(2)

GHQが本国に報告するほど優れた技術!世界に誇る土木カワイイ建造物

(1)からの続きです。

津田山隧道(つだやまずいどう)

緑ヶ丘霊園から線路沿いを溝の口方面へ歩いて行くと、川がありました。

下流方向を見てみると…

ん?

ぬ!ぬ!川がトンネルへ!?

こちらは平瀬川。そして、このトンネルは津田山隧道、通称「平瀬川トンネル」です。

平瀬川は、川崎市宮前区水沢が水源で高津区久地で多摩川に合流する一級河川。昔は、溝口市街を通って二子塚で二ヶ領用水と合流(正しくは、二ヶ領用水が旧平瀬川の流路を利用)していましたが、昭和15年から20年にかけて高津区下作延から津田山をくぐり久地方面へ抜ける「平瀬川トンネル」が建設され、現在の流路へと付け替えられました。

「なんで、わざわざトンネルまで掘って平瀬川の全水量を多摩川に放水したのか?」が一目で分かる地図がこちら。

①平瀬川が谷底で雨水が集中しやすい

②平瀬川の河床勾配が都市河川としては急

上流域1/150、中流域1/300~400、下流域1/700

(一般的には中流域1/100~1000、下流域1/1000〜5000)

③下流の溝の口周辺の標高が低い

④上流域の宅地開発で土壌の水分保持能力が低下

溝の口周辺は元々地形起因(①~③)の洪水が起きやすい場所でしたが、ここに④が加わりが氾濫が頻発。平瀬川の水を多摩川へショートカットする必要がありました。

【参考リンク先】

平瀬川トンネル改修計画 (pdf)断面図や地層図あり

旧平瀬川の流れを歩く

こちらは明治ごろの溝の口周辺の地図です。平瀬川は七面山(津田山)のヘリを通って、二ヶ領用水と現在の溝の口駅あたりで一旦合流?交差?しています。

平瀬川から溝の口駅へ歩いてみると、道路が緩やかな曲線を描いていて、元々は川だったと想像できます。

溝口神社

はっきりとした創建は1709年ですが、溝の口は大山街道(旧矢倉沢往還)の要所なので、道中の安全を祈願する場所として古くから栄えていたかもしれません。

大昔は何をお祀りしていたんだろう?明治以降は天照大神を祀っているようで、その縁で「お多福さん」をすごく推していました。

二ヶ領用水

さて、本日のメインイベントへ…

川崎市民以外の方からすると「二ヶ領用水?」だと思うので、軽くご紹介。

全長32キロの二ヶ領用水は、旧稲毛領と川崎領の二ヶ領の農地に水を引くために江戸時代初めに建設された人工用水です。用水は慶長14年(1611)に代官小泉次太夫によって完成しました。

それまで、この二ヶ領は水利事情が不便で、水田工作による農業生産基盤が脆弱でした。二ヶ領用水完成により、米の収穫量が飛躍的に伸びたと伝えられています。百年後、欠損、荒廃が進んだ状況になりましたが、享保9(1724)年、本格的改修工事を経て現在にいたっています。

明治以降は、横浜水道の開設(明治6年)などにより、飲料水、工業用水としても利用されました。また、生活用水としても、近年まで利用されていました。

【ご参考】

多摩川最古の灌漑用水-二ヶ領用水 (pdf13ページ 国交相関東地方整備局)

それでは行ってみましょう。

久地円筒分水

まずは、この桜と一体となった、この愛らしい姿をご覧ください。

二重円から湧き出る水。

一見、噴水のようにも見えますが、様々な機能をもつ構造物です。

内円部の底から噴出した水が、外円部の縁を乗り越え、用水路に流れ込みます。外円部に仕切られた弧の長さによって水の分配比率が決まり、分水の公平性と安定性が保証されています。

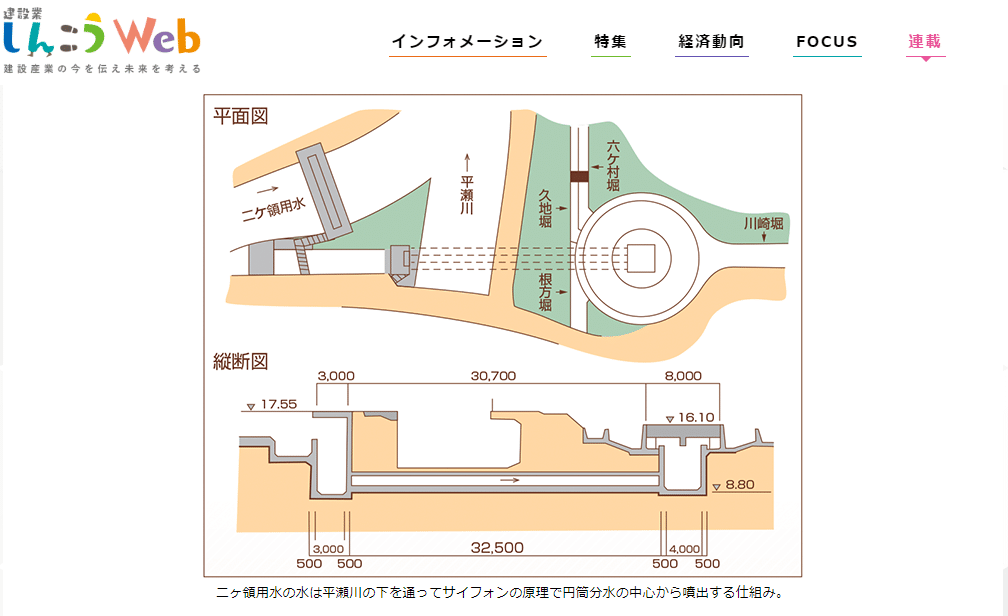

円筒分水の分水比率は、下図のようになっています。

土木遺産

このような碑がありました。

土木遺産というものがあるのですね。興味深い…後でじっくり見よう。

平賀栄治

円筒分水と津田山隧道などを作った、偉大なる農業土木技術者。

多摩川先人館「No.7 晩年を多摩川にささげた 平賀栄治」

初めて名前を聞きましたが、このリンク先資料を読んで驚きました。久地円筒分水や宿河原堰の建設など、農業土木・水利事業に素晴らしい功績が多々あります(wikiにページがないのが不思議)

にもかかわらず、晩年、宿河原堰が狛江水害事件の原因のように世間から責められて…心が痛みます。宿河原堰爆破の際に彼が叫んだ言葉からも、農業土木にかけていた強い想いが伺えます。

狛江水害事件の真の原因は、堰堤の高さに対してそれを支える護岸と小堤が貧弱であったことと、緊急時に緩衝地帯となるべき河川保全区域に宅地造成が行われたことです。(多摩川の汽水域 参考17狛江水害事件)

そして、浸水予想エリアが宅地化され続ける状況は、今も変わりません。

津田山隧道・下流口

振り返ると川が流れています。こちらは先程の平瀬川です。旧平瀬川と区別するため新平瀬川と呼ばれたりもします。

トンネルの出口が2つ?見えました。

昭和以降、上流部の緑地帯が開発で消えると大量の雨水が平瀬川トンネルに集まるようになり、入り口付近での洪水が頻発したそうです。右側が昭和45年に追加されたトンネルです。

ニヶ領用水・平瀬川合流点

さあ、ここからが平賀栄治の叡智が詰まったポイントです!

手前を流れるのはトンネルから出てきた平瀬川。そこに画面奥から直交するのは二ヶ領用水。ここは次の3つ作業を同時に行なっている場所です。

①平瀬川の水を多摩川へ流す。

②二ヶ領用水本川の余分な水を平瀬川に流す。

③二ヶ領用水から取水して、平瀬川をくぐって円筒分水へ導水する。

堰の上流側。右手前にある取水口から水が下に落とされ、サイフォンの原理で円筒分水の中心から湧出させます。

久地円筒分水の構造

逆サイフォンの原理で導水

風呂水をバケツに移すとき、ホースを風呂に沈めて内部を水で満たして指で出口を塞ぎ、そのホースの先をバケツに下ろし指を外します。風呂の水位がホースの出口より高ければ、水は流れ続けます。これがサイフォンの原理です。

円筒分水では、出水口よりも導水管が低い所を通るので逆サイフォンと呼ばれますが、原理は同じです。取水口が出水口より高い場所にあるので、水は流れ続けます。

取水口の水位を高く(堰を高く)すれば、流れる水量を増やすことができます。季節によって使用水量が変わる農業用水として、大変優れていることが分かります。

水面の整流

かわいい二重丸にもスゴイ技術が隠されています。

中心部の底から水を噴出させ、内円部の上部で水面が波立たないよう整流し、外円部から水を静かに溢れさせているのです。

せせらぎ館HP内の「久地円筒分水見学会」には、円筒分水の内部の画像が掲載されています。

GHQも驚きの技術

戦後、GHQの農業土木技術者が円筒分水を視察。本国に紹介したと伝えられています。

久地神社

堰のすぐ後ろに、久地神社があります。

立派なご神木(枠外)があったので、由緒ある神社そう。

裏の崖に横穴墓跡があるとは知らなかった。ここはクジを買う人がお参りに来るのだそうです。

久地分量樋跡

二ヶ領用水の上流側。この辺りは、水深が深く淀んだ感じです。

円筒分水から200mほど久地駅方向に進んだ所に、

久地分量樋跡があります。

元々はこのような樋(ます)があったのですね。江戸時代の観光用錦絵にも描かれています。

多摩川へ

また、平瀬川まで戻ります。

せっかくなので、川に沿って多摩川まで出てみよう。

わずかな距離ですが、結構蛇行しています。

やっと着きました。振り返ると…

多摩川です。細い血管から大動脈にたどり着いた気がします。

「はたらく細胞」の見過ぎかな…

かなり歩いたので疲れました。

もう歩けないので、二子新地から電車に乗って帰ります。

でも、このシリーズは(3)まで続きます。

いいなと思ったら応援しよう!