あぶくま洞 福島ジオ巡り旅(7)

しばらくぶりですが、前回からの続きです(それも約2年前の話…)

当シリーズ前回と前々回の記事は、幕末会津の史跡を巡りました。それに続く今回は、地形好きの血が騒ぐ場所に!

それは東日本有数の大きさを誇る鍾乳洞、あぶくま洞です。

阿武隈山地

まずは、あぶくま洞のある阿武隈山地について調べてみます。

阿武隈山地は南北およそ200km、東西およそ60kmの紡錘形の地域で、北は宮城県南部、南は茨城県北東部にまでおよぶ。山地の大部分は白亜紀花崗岩類からなる。

阿武隈山地は地形学的には隆起準平原で、花崗岩類の分布地域はなだらかな侵食平坦面をなすが、ところどころに分布する超苦鉄質岩や斑れい岩類は 侵食に強いため、残丘を形成する場合が多い。阿武隈山地中央部には広域変成作用をうけていない年代未詳の滝根(たきね)層群が分布する。

ピンクや赤で塗られた地域は、主に風化しやすい花崗岩からなる地形。かつては高い山でしたが、侵食が進み現在のなだらかな山地になりました。

東北地方を形作る北上山地や阿武隈山地は元々赤道近くにあった地盤で、長い年月をかけて移動してユーラシア大陸にぶつかり、日本列島を形成する過程で隆起したそうです。

さらに拡大すると、サツマイモの真ん中に青い場所があります。

あぶくま洞のある地域は、ちょうどこの青い部分。

凡例を見ると『古生代、石灰岩、海成層』とあります。古い時代(約2億年前)に、石灰質の骨格や殻をもつサンゴや貝類、有孔虫など生物遺骸が海底に堆積してできた地層のようです。

下の赤い部分は『中生代前期白亜紀、花崗閃緑岩…』なので、上下の地質年代がが逆転しています。不思議ですね。

その理由は、高熱の花崗岩が石灰岩の下にもぐり込んだから。

あぶくま洞を形成する石灰岩が結晶質の石灰岩へ変成したのは、およそ8,000万年前の白亜紀後期であると推定されている。この頃まだ地下深部にあった滝根層の石灰岩が、周囲に貫入した花崗岩や花崗閃緑岩から接触変成を受け、一部が結晶質石灰岩(大理石)へと変化した。

広域的な隆起によって石灰岩層が地表に現れ、地下水による侵食が始まって洞窟が形成されたのは、それからさらに後、恐らく第三紀末から第四紀にかけてのことと推定される。詳細については分かっていない。

色別標高図で見ると、茶~黄色が石灰岩、その下が風化花崗岩からできた地層のようです。

黄緑色の辺りから地形が異なっているのが分かります。

花崗岩は風化すると脆くなるため、下の方の山裾が崩れてなだらかに。一方、カルスト台地の仙台平や中平はてっぺんが平らですが、側面が急傾斜になっています。地層によって侵食の様子が違っているのですね。

【ご参考】

「福島県の地質」最新・東北の地質(蟹澤 相田)

https://tohoku-geo.ne.jp/information/daichi/img/53/03.pdf

実際の地形はどうなっているのでしょうか?

あぶくま洞の駐車場に入ると、いきなり大岩壁が目に飛び込んできました。

あぶくま洞は元々は石灰石の採掘場(釜山採掘場)で、採掘の過程で鍾乳洞が発見されました。切羽とは採掘の先端部のことで、垂直に走る筋は採掘の跡。

旧滝根町は30億トンもあるという全国でも有数の石灰石の産地で、開発は大正時代の初めごろから始まった。転機が訪れたのは69年。採掘権などの問題から原石の供給ができなくなりそうになり、最後の発破をかけたところ直径約60センチの穴が現れた。それが鍾乳洞(あぶくま洞)発見の瞬間だった。

その当時の町役場職員で、あぶくま洞オープンにカを尽<した橋本栄喜さんは「当時の滝根町は県内一貧しい町だったので、あぶくま洞は天からの贈り物だと思いました」と、発見時の町の様子を振り返る。

阿武隈神社

急な階段があるとめっちゃ由緒が古そうに思いますが、平成元年の創建。麓の菅谷神社の摂社だそうです。

神社が鎮座している小山は、石灰岩ではなく花崗岩とのこと(複雑)

阿武隈神社の下はテラスのような地形になっています。

あぶくま洞へ向かう途中、振り返ってみると切羽の全景が見えます。

ちょうどこのテラス付近を境に地形が異なることを体感しました。

あぶくま洞

いよいよ、あぶくま洞に入ります。

あぶくま洞の全容

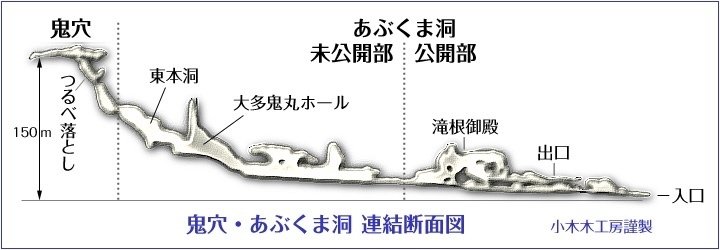

公開されているコースは600mですが、総延長は3000〜4000m(資料によって異なる)とも言われています。

下の図はあぶくま洞の3D色別高低差図です。

左下からくびれている所までが公開部。Y字の左側が奥本洞、右側が東本洞です。

上図には記載されていませんが、流入洞にあたる鬼穴(約70mの横穴)から、深さ51mの縦穴で東本洞へと連結しています。

あぶくま洞の形成

あぶくま洞は、洞内に流れ込む水により浸食・溶食されて形成されました。

大滝根山南西の「つるべ落としの沢」が鬼穴ドリーネに流れ込み、鬼穴→(東本洞)→あぶくま洞→観光洞口(地上)→梵天川へと続きます。

その他、大滝根山山麓からの地下水が奥本洞最奥部に流入するなどのルートもあるようです。

【ご参考】

田村市滝根町環境資源保護ルールブック「自然の恵みをいつまでも」

(専門的な内容ですが、ルビ付きでイラストが豊富なのでお子さんでもOK)

先へと進みましょう。

若人の窟

妖怪の塔

つらら石とカーテン状の鍾乳石が見えます。

洗心の池

先を行くと水が流れています。この近くに探検コースの入り口があります。

いよいよメインイベントに入ります!

滝根御殿

高さ29mの洞内最大のホール。

洞穴シールド

つらら石が形成されやすい天井の場所は傾斜角15〜48°付近。傾斜が緩いと水が集まりにくく、急過ぎるとすぐに流れ落ちてしまう。また、凹凸のあるほどつらら石が出来やすいとのこと。

(「あぶくま洞における鍾乳石の分布状況を規定する地形要因」より 東京大学平成24年度修士論文 ← ネットで見れます)

竜宮殿

高さ13mのホール。巨大石筍、フローストーンが目白押し。

月の世界

ご参考までに、あぶくま洞の外観と内部の映像があります。

「あぶくま」の語源

毎度気になる地名の話です。

「あぶくま」って不思議な響き。一体、何が語源なのでしょう。

① 河川の蛇行部分をクマ(隈、曲)という説

大きな川の曲がり角=アフ(オオ)+クマという。

② クマ(熊)に会うからという説

阿武隈川を遡上するサケを狙って川沿いに来る熊に、人々が出会すからアフ(逢う)+クマ(熊)という。

③超私説!まつろわぬ民の住む処

気になったのは、上記リンク先にもあった坂上田村麻呂伝説。

朝廷の逆賊である大滝根の支配者「大多鬼丸」が田村麻呂に討伐され、その後、この地域は田村という地名が多いとのこと。大多鬼丸が財宝を洞穴に隠したとい伝説も残っています。

クマ(を信仰する縄文系民族)が住んでいて、②と同じ論理で「アフ+クマ」とも考えられるかもしれません。

阿武隈山地は『ノアの方舟』?

阿武隈山地は、「中通り」の阿武隈川と南西部を久慈川に囲まれた南北150㎞東西45㎞、大滝根山1193mを最高峰に、相双丘陵、常磐丘陵がつらなる広大な地域だ。東日本では格段に古い古生代デボン紀(4億年前)から中生代(2億2千5百万年前)の地層をふくみ、地図上の形は紡錘形をしているから、まるでノアの方舟のように際立っている。

(中略)

阿武隈山地の古生代・中生代の地層から発見された巨大アンモナイトやフタバスズキリュウ、ヒサノハマリュウ、ハドロサウルス、いわき市内から発見されたイワキリュウ、中部、四ツ倉層の新生代の地層から発見されたイワキクジラ、イワキゾウ、北西縁、新生代第三紀の柳川層から発見されたパレオパラドキシア、県南のデスモスチルスなどなど多彩である。まるでジュラシックパークである。

これら数々の化石は、「石炭化石館」、「アンモナイトセンター」などに展示されている。「アクアマリンふくしま」の展示は、進化の道標、生きた化石の展示からはじまる。このように、いわき地方にはすでに阿武隈ジュラシックパークの情報センターが整っている。阿武隈山地の「ノアの方舟」に乗ってみてはいかがでしょうか。

今回はあぶくま洞しか見なかったのですが、阿武隈山地の自然や地形をもっと詳しく知りたい。これは、また来るしかない!

時間がかかりましたが、連載「福島ジオ巡り旅」はこれにて終了。

2泊3日で安達太良山~檜原湖・五色沼~会津若松~阿武隈を巡ったので、なかなかハードな旅でした。

でも、福島は豊かな自然と歴史、おいしい食べ物とお酒、温泉に恵まれた美しい大地。まだまだ行きたい場所(奥会津や相馬などの沿岸部)がたくさんあります。

次に訪れたら、また記事にしよう!

いいなと思ったら応援しよう!