大熊杉山神社・折本貝塚・折本西原遺跡 大熊川紀行

今回は、これまで全く行ったことのないルート、いつもと反対側の鶴見川左岸(上流を背にして左側)を巡ります。

なんだかすごくイイ感じだったので、思わず撮った写真です。

正面に亀の甲橋、奥には丹沢の山々。手前のオブジェ風の建造物は、高速神奈川線の新横浜換気塔。グッドデザイン賞を受賞しています。

こんなに天気の良い日は、気分もあがります。

大熊川

高速のトラス橋で押しつぶされそうな大竹橋、桁下高さ制限2.3m。バスケの渡邊雄太選手なら、思わず頭を下げて通りたくなる低さ。

今回は橋を渡らずに、大熊川沿いに右へカーブします。

川沿いの道を、鼻歌交じりに進みます。

全長2800mほどの小さな川ですが、鶴見川の支流なので一級河川。源流は都筑区東方町。上流が3方向に分かれていて、そのうちの一つにあるアジサイ緑道は有名です。流れが穏やかですが、水質は良さそう。

下村橋から対岸に渡ると、少し先の丁字路に庚申社がありました。

ちょうど「埋文よこはま44号」に石塔や石像の特集があったので、リンクを置いておきます。とっても興味深い内容です。

https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/cms_files_maibun/pr_brochure/44.pdf

右側の道を進んでいくとその先には...

いかにも旧道らしい分かれ道と、愛らしいラウンドバウト。

その奥には大熊子育て地蔵尊。元々は手前の円形構造物の上にあって、その跡が残っているのでしょうか?今は祠の中でお祀りされています。

さらに進んで行きましょう。緩やかで長い坂道が続きます。

こんもりとした緑が見えました。

さらに進むと、左に鳥居が見える。

大熊杉山神社

一の鳥居

石造りの鳥居の奥、2段の上がった境内に社殿が見えます。

参道の両脇に木々が植えられています。

二の鳥居。杉山神社で二つも鳥居があるのは珍しいかも。

大熊郷の総鎮守です。

大熊村 杉山社

除地、二段、村の南丘上にあり、社二間に四間東向なり、社前に石の鳥居をたつ、神體は不動の如くにて石の坐像なり、長一尺ばかり、元文五年に作りし物なりといへり、例祭は年々七月廿九日、村の鎮守にして、新羽村西方寺の持なり。 (新編武蔵風土記稿)

御神体が不動尊ですが、後付けの可能性もあります。主祭神が五十猛命ではなく、日本武尊なのも気になります。その他の神様は合祀社のもの。こちらも新羽社と同じ西方寺が別当です。

江戸時代は、社殿が約3.6m×7.2mの大きさで東を向き、前に石の鳥居が建っていたそうです。

狛犬

拝殿

質素な造りだけど、このロケーションが素晴らしい。

平山の頂上にドーンと建っていて、

大きな木々に守られている。

境内社(稲荷社)

境内

社殿から境内を見渡す。

クスノキでしょうか?幹の太さも立派ですが、

すごい高さです。境内の木々は、あまり剪定されたことがないのでしょう。

外の眺望

この高台は、遮るものがない絶好のロケーション。

赤丸が杉山神社。拝殿はほぼ東を向いているので、日の出には朝陽がキラキラ差し込むのでしょう。

標高が約30m。広大な台地の頂上にポツンと、ちょっと高い場所に建っている。

どことなく近世や中世建立の神社とは違う立地、象徴的な場所のように思います。杉山神社に詳しいwebサイト「保土ヶ谷の郷土史」では、ここを式内社の有力候補の論社として挙げています。この場所に来れば、それも納得です。

さて、北参道からお別れ、次へと向かいましょう。

折本貝塚

杉山神社の北側の道を尾根沿いに進むと、こんな鄙びた所なのに突然ハートマークのホテル群が現れた。そうか、ここは第三京浜沿いだ。

陸橋に着きました。

この橋は「折本貝塚橋」です。この辺りの畑で、よく貝殻が見つかるそうです。

折本貝塚は、今の第三京浜道路から淡島神社にかけての小高い場所です。

今から三百年以上も前からこのあたりには、大昔の人々が捨てたとみられるカキ・ハイガイ・ハマグリなどの貝の殻や、魚の骨・獣の骨などが、十数か所発見されています。このような場所のことを「貝塚」といいます。

その後、「竪穴式住居跡」と呼ばれる、大昔の人々が住んでいた家の跡も見つかりました。

今でも山や畑の中で、貝の殻を見ることが出来ます。「貝塚橋」というのは、このようなことから名前が付けられたそうです。

縄文時代の横浜の貝塚

折本西原遺跡

折本貝塚橋からまっすぐに進むと、弥生橋にでてきます。

下には新横浜元石川線が走っています。この道路建設に際して調査したところ、弥生時代の遺跡が多く発見されたため、弥生橋と命名されたそうです。

何も標識がないのでどこが遺跡かも分からないけど、とりあえず折本西原公園の脇に広がる空き地を撮影。都筑周辺は掘れば古代の遺物がワンサカ出てくるので、財政難の横浜市は「一々やってらんない」といった感じなのでしょう。

(以下、関連資料を2025年1月に追加し、記事を修正しました)

環濠集落と方形周溝墓

弥生中期の鶴見川流域には、方形周溝墓を有する環濠集落が多かった。

【ご参考】埋文よこはま34 「横浜の弥生環濠集落」

とても長〜い図。

というのも、ここは第三京浜の工事中に見つかった遺跡で、道路の形に沿って調査されたからだそうです。これが台地一帯に広がっていたと言うのだから、相当な規模だと分ります。

折本西原遺跡は新旧2段階の環濠跡が発見されていて、旧段階で3万㎡、新段階で8万㎡の広さがあったと推測されています。大塚遺跡との面積比で計算すると、人口は400人を越えていて、その規模は有名な愛知県の朝日遺跡(!)に匹敵するそうです。

方形周溝墓の埋葬状態

折本西原遺跡第1号方形周溝墓からは,四隅切れの各周溝から土坑が検出されており,そのうち3基の土坑から土器の集中廃棄が認められた。周溝内埋葬土坑と認定するには至らないが,士坑内への意図的な土器廃棄の可能性をみてとることができる。

弥生中期後半の環濠集落の規模と分布

弥生時代、この地域では各河川流域ごとに集落が群集して営まれ、大形集落のほとんどが環濠を備えていた。その多くは約2万㎡規模だが、鶴見川流域にはその他に約8万㎡の突出した規模の折本西原遺跡があり、この地域の中核的集落であると考えられている。集落内には方形周溝墓があり、集落範囲が大きくなったのは、墓域が増えたからという話もある。

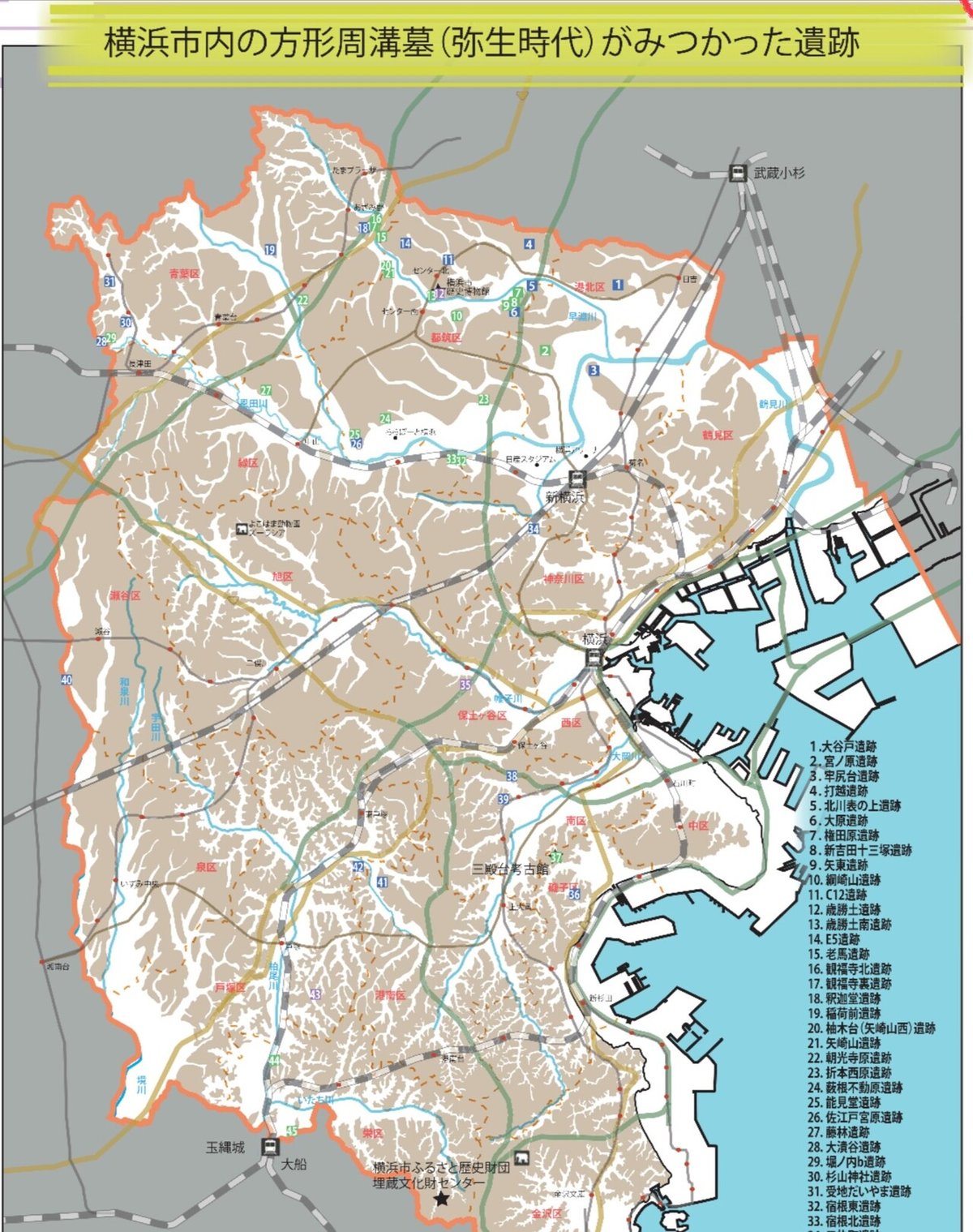

(緑に白抜きの番号が弥生中期、青が弥生後期)

(この手の地図で、市域外をグレー非表示にするのってどうなの?って思うんですよ。鶴見川支流の矢上川流域(川崎市)にも、上流の町田市にも遺跡はあるし、関連性もあるから...)

しかし、弥生後期、鶴見川中流域の環濠大集落は突然廃絶される。安藤氏によると、下流域への集団移住の可能性もあるそうだ。その集団が古墳時代に下流域で低地水田開発を行い、観音松古墳や白山古墳を作ったかもしれない。

常々疑問だったのが、弥生時代にこれほどの大集落があったのに、鶴見川中流域に巨大古墳が存在しなかったのだろうということ(稲荷前古墳群は上流域)。前方後円墳でなくても、円墳ならもっと大きいのがあってもいいはずなのに...

そして誰もいなくなった中流域?…詳しい人、ぜひ教えて欲しい。

*****************

大熊川源流へ

一応、源流までたどってみようと思い、坂を下って大熊川に合流。

仕方がないので大通りに出た。

東方天満宮

すると、雰囲気よさげな天満宮があった。

創建は不明だが、以前は1.5㎞程離れた天神山の中腹にあったのが、慶長年間にここに遷座したそうだ。

大熊川紀行、今日のところはこの辺でおしまい。

【関連するマガジン】

いいなと思ったら応援しよう!