intermezzo 鶴見川遺跡紀行(7)

「いよいよ鶴見川遺跡紀行の上流編に突入!」にあたり、上流域の地形を見てみたいと思います。遺跡には直接関係無いですが、予備知識としてまとめました。

「横文字のタイトルつけちゃって」と言われそうですが…

インテルメッツォ(独)は音楽用語で間奏曲。劇の幕間に流れる音楽で、気分転換や次幕への導入の役目があります。間奏曲のように気楽に読んでいただければ幸いですし、興味が無かったらスキップしてください。

BGMには、美し過ぎるため本編を差し置いて単独で演奏されるようになった、歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲。

鶴見川上流域

恩田川との合流点から先が、鶴見川の上流域です。

右から流れてくるのが鶴見川本流、左が恩田川。ここから上流の本川は、市ヶ尾付近の地名をとって、谷本川(やもとがわ)とも呼ばれています。

さすがに秋になったら見なくなりました。

対岸の恩田川堤防の工事は、コンクリート護岸作業のようです。

緑豊かな土手は憩いの場でもありますが、治水のためにはやむを得ません。合流が急カーブな上に、ちょっとした大雨で高水位になってしまう環境なので、堤防を保護する目的があるのでしょう。

写真枠外ですが、右側に都筑水再生センターがあります。

谷本川に入ると、川との距離がグッと近く感じます。秋には土手の草刈りが行われるので、見晴らしが良くなり、川の表情が良く分かります。

川和遊水地

川崎町田線を越えて川沿いを進むと、なにやら立派な建物が…

こちらは、川和遊水池管理棟です。

川和遊水地は、横浜市営地下鉄グリーンライン川和車両基地の地下を利用した治水対策施設で、平成20年3月に完成。管理棟には、運用施設と鶴見川の流域の自然や治水に関するパネル展示があるそうです。

貯水容量120000㎥は、五輪プール(最低水深2mで2500㎥)約5杯分。

上流側の水位が上がると、越水堤から水が流入してきます。

下表は、平成25年度までの運用実績。

さらに令和元年の台風では、87000㎥と過去最大(総容量の約3/4)の水を貯留し、下流の新横浜遊水地と共に、氾濫防止に役立ちました。恩田川合流以前の水位を下げることで、住宅街の多い中流域を守ります。

【ご参考】

鶴見川流域水害対策の進捗状況 (国土交通省H25年)

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000077810.pdf

鶴見川の防災関連情報

雨のシーズンに入るので、鶴見川の防災関係のサイトを貼っておきます。

川和の流域環境

さあ、先を急ぎましょう。

川和から市ヶ尾までは、丘陵地が住宅街、低地は農地になっています。

初めてこの地域を見た時、「平らな所に家が無くて、なんで丘にビッシリ家が建っているんだろう?」と不思議に思いました。

この地域の変遷

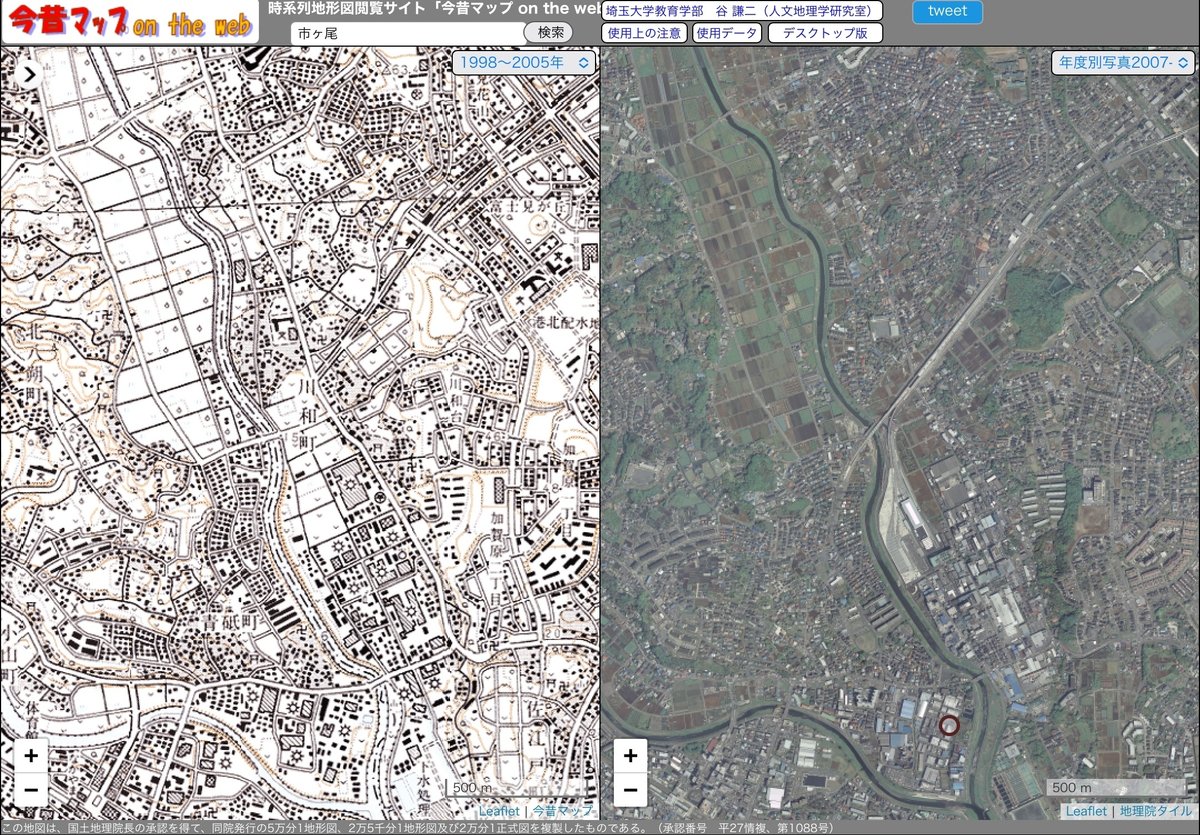

今昔マップで過去の地図と航空写真を見てみると、川沿い低地は古くから農地のようでした。

農地だった理由として、ここがかつて低湿地帯であったことが挙げられます。

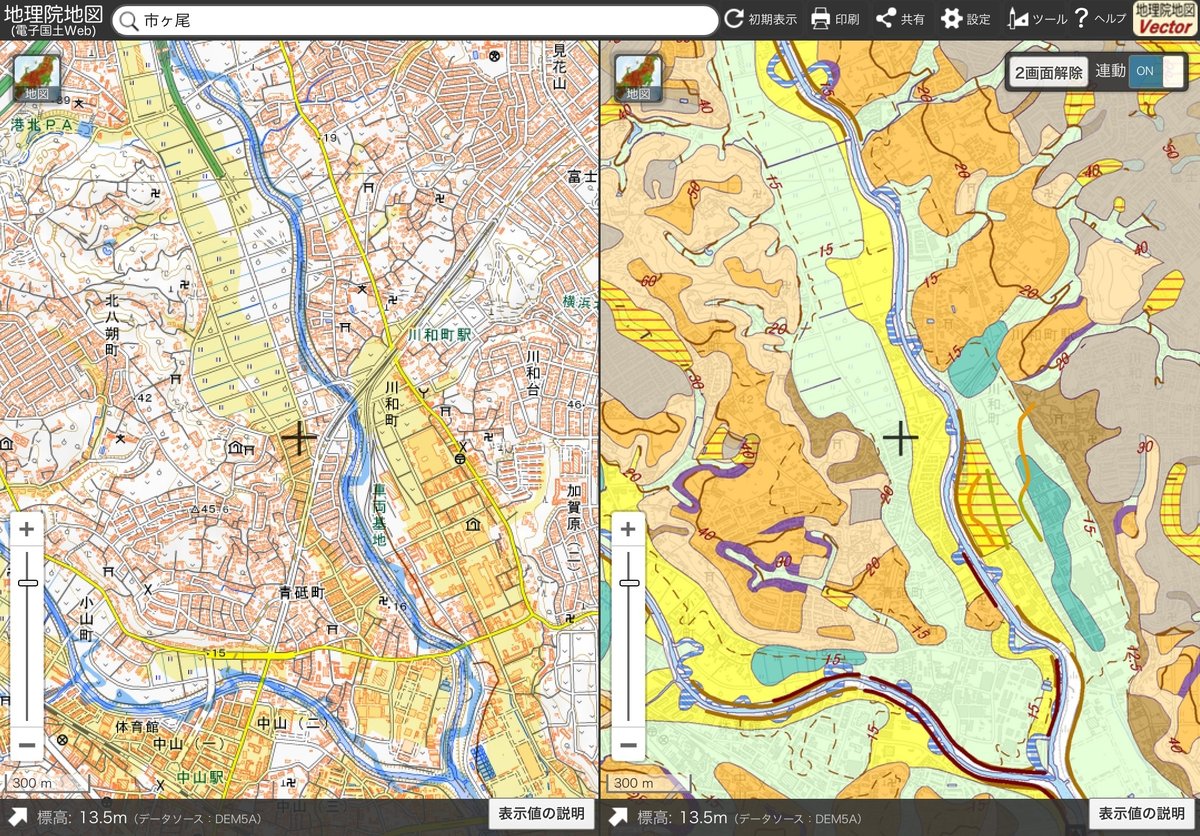

右は治水地形分類図。黄緑は氾濫低地、緑は後背地、黄色は自然堤防

上流域は川が丘陵を削って出来た地形なので、平地に広がりがありません。大雨になると広大な範囲(上流域面積31.9㎢)から多量の水が流れ込み、十分な治水が行われる前は、すぐに水浸しになってしまったと思われます。

ハザードマップからも、その状況が見て取れます。

ホントの間奏曲

川和から先を北上すると、東名高速青葉JCTが見えてきました。

円形の構造物は、いつ見ても美しく感じます。

そろそろBGMが終わる頃なので、次はブラームスの間奏曲をご用意しました。

時代が下ると、題名の無い抒情的な小作品も間奏曲と呼ばれるようになりました。こちらは、ブラームスがクララ・シューマン(音楽家、シューマンの妻)に捧げた、甘く切なく美しいピアノ曲です。

多摩丘陵

ここからは、地層のお話。

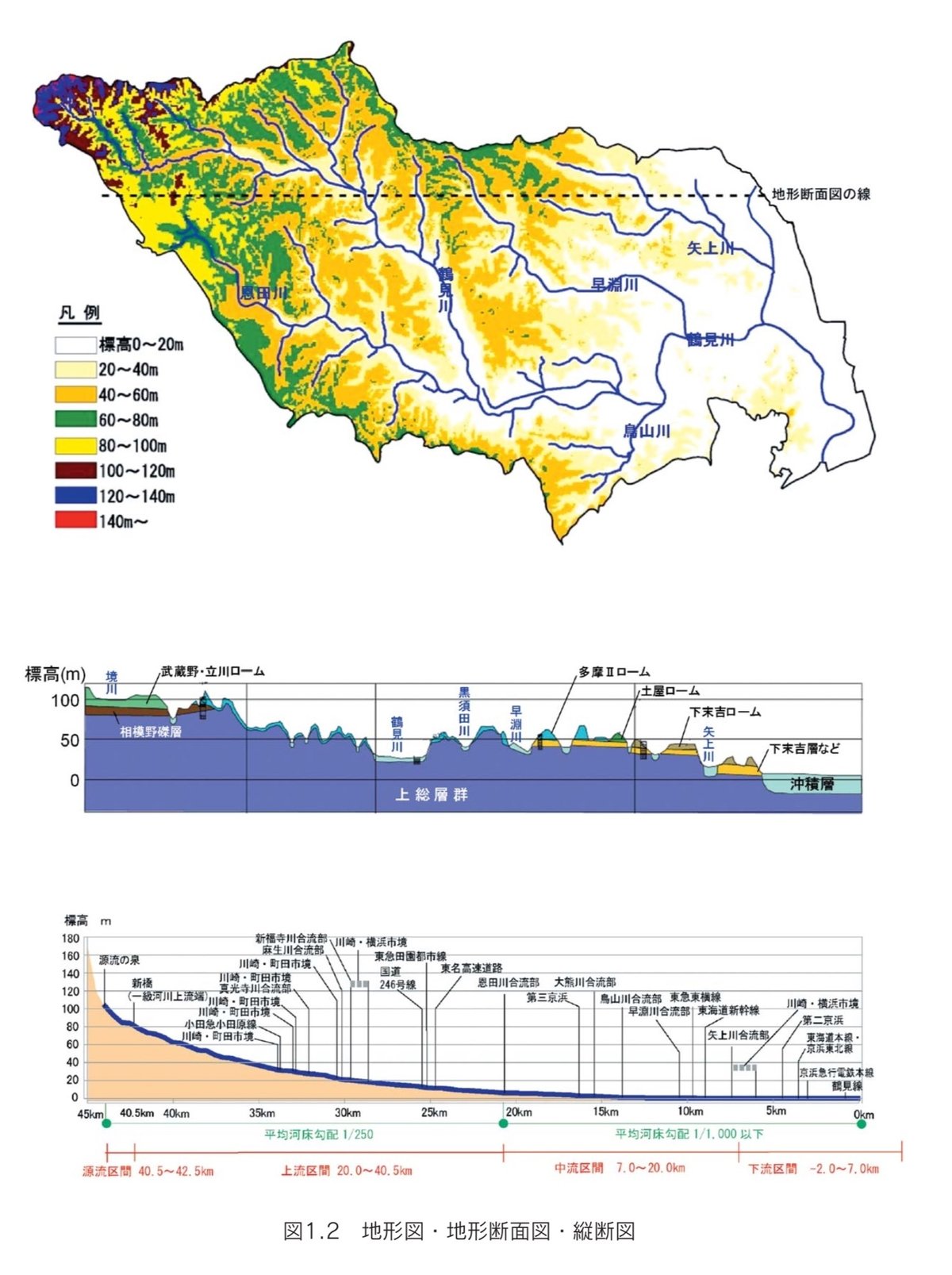

鶴見川の上流域は多摩丘陵。西は高尾山麓付近から始まり、東は川崎市、南は横浜市から三浦半島までの広範囲に広がり、よくイルカの形と称されます。

高さは60~200mほどで、西から東へ少しずつ低くなっています。地形面の高さから高位の多摩丘陵Ⅰ面(八王子市など丘陵西半部)と低位の多摩丘陵Ⅱ面(川崎市多摩区など丘陵東半部)に分けられます。

【ご参考】多摩丘陵と歴史 (20220720追加)

東京都埋蔵文化財センターが最近発行した展示案内冊子です。

多摩丘陵3つの顔「境・道・恵」

https://www.tef.or.jp/maibun/cms/file/82357acb17ae05ea931368b66b8049a4.pdf

ざっくり解説「多摩丘陵の成り立ち」

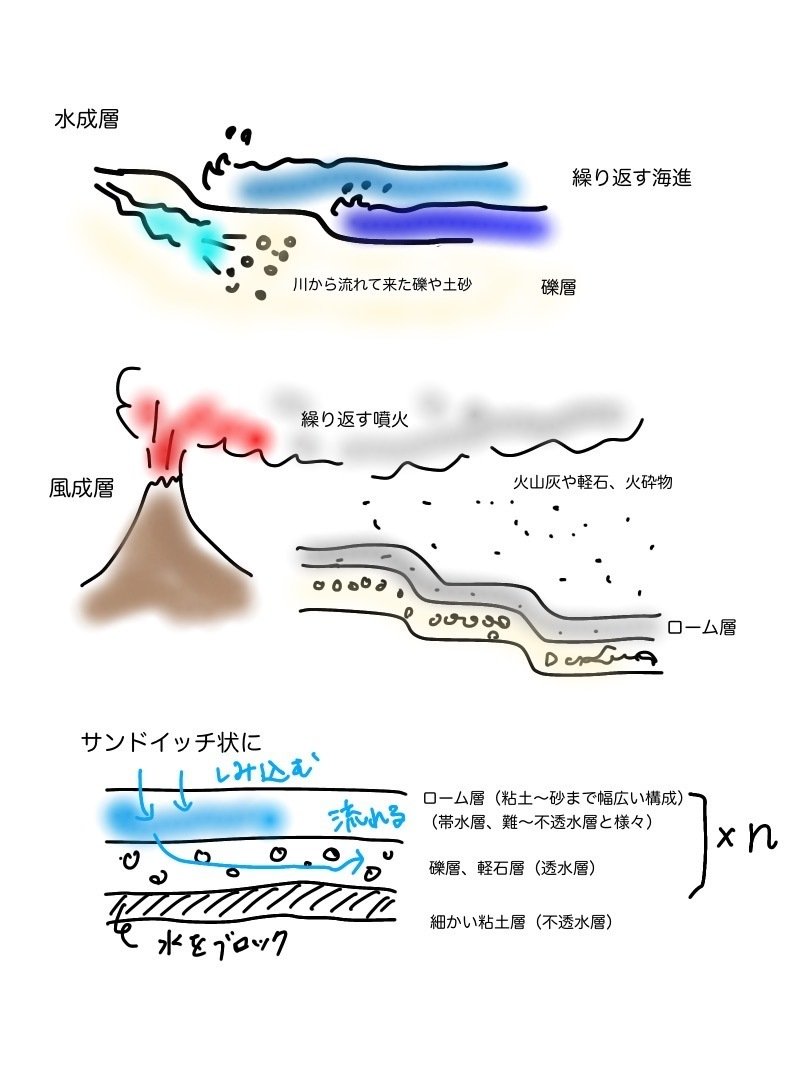

ここで、多摩丘陵がどのようにして出来たのかを、非常にざっくりとした絵でご説明したいと思います。

地層の成り立ち

多摩丘陵の地層は、次のような順で形成されます。

①海進時 川が運んできた砂や礫が浅瀬で均される(砂礫層)

②海退や隆起によって①が地表に現れる。

③噴火で降ってきた火山灰が積もってローム層を形成する。

④①と③が交互に積み重なる。

地形の成り立ち

多摩丘陵の堆積過程

https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000038/38813/siryou.pdf

…と、まあ、こんな風に複雑に形成されていたんですね。

詳しい説明は、ご参考のサイトをご覧下さい(丸投げ)。

【ご参考】

こちら、よこはま里山研究所NORAさんのサイト。

横浜市の地形について、やさしい言葉で分かりやすく解説しています。

こちらは、関東土質試験協同組合さんの専門的なサイト。

関東平野の地層の話が、順序だてて詳しく記されています。

↑「初心者にも分かりやすく」と言っていますが、かなり専門的な内容が盛り沢山で「誰がターゲット?」と訝しみます。

新入社員の関東真理子さんと、羽田課長、大森係長が対話形式で地層について解説。途中、課長が「マリコさん」と呼ぶと「セクハラだ!」と怒られたり、小学生の空くんの母親のダイエット振動マシーンを借りて液状化実験をしたりと、ツッコミどころ満載の展開です!

あるローム層の悲劇

多摩丘陵は、川や風雨によって浸食されているとお話ししました。

実際に、断面図を見てみると…

早淵川、黒須田川、鶴見川周辺はかなり地層が削れていて、基盤である上総層の上に申し訳程度にうっすらと多摩Ⅱロームが残っているだけです。特に上流~源流域は勾配が急なので、月日と共に多くの地層が削られ、洗い流されしまったようです。

そこに輪をかけて、大規模ニュータウン開発でローム層が消失しています。

ローム層が壊されると、どのような影響があるのでしょう。

ローム層の特徴について

ロームという土は土粒子が比較的細かい割に、粒子間の間隙が大きく、透水性・保水能力に優れています。すなわち、含水比の高い土ということができます。

普通、物質は水を含むと軟らかくなり、間隙が大きいと脆く、弱いもののように感じます。しかし、ロームは粒子間の結合力が強いため、矛盾しているように思える2つの事象〈高い保水力と支持地盤としても十分な地耐力〉の両方を満たしています。

しかし、ひと度(土粒子間の)結びつきが乱されると、強度が著しく低下する弱みもあります。さらに降雨などで軟弱化し、非常に扱いにくい土に変化してしまいます。

私は学生時代に「土壌学概論」と「土壌学基礎実験」を履修しただけのニワカ者なのですが、自分なりに説明してみます。

身近な物で例えると…

プレーンヨーグルトや豆腐をかき混ぜると、液状になったり、小さな固まりは残っても水が出て来ることがあります。これは離水、離漿と呼ばれる現象で、この例ではタンパク質の網目構造が物理的に破壊され、内包されていた水が分離することで起こります。

ローム層の土粒子の結晶構造も「考え方」は同じです。物理化学的に安定した結晶状態を破壊してしまうと、中に含まれていた水分は放出され、再びこのロームが同じ水分量を保つことはありません。

実際の地層はヨーグルトのようにはなりませんが、自宅の近くでで大規模なローム層の破壊が起こったらと想像すると、少し怖くなります。

「そんな事を言ったら、何も建てらんないだろ!」と言われそうですが…正にその通りなので、だからこそ、事前の調査とアセスメントをしっかり行い、環境負荷の少ない計画や工法を選び、近隣住民に納得してもらう作業が大切なんだと思います。

深部地層の化学的変化

元東京都立大学教授・菊池隆男氏がアーバン・クボタに寄稿された「多摩丘陵」の中にも、気になる指摘がありました。

大規模土地改変と上総層群

…例えば多摩ニュータウンの諏訪・永山両団地では,南北にはしる尾根はすべて切りとられ,谷に埋められた.

切土地の範囲は丘頂部だけでなく谷壁斜面の上半部に及び,関東ローム層・御殿峠礫層のすべてと稲城層の一部を最大27.2m削りとり,元の谷底の盛土量は23.8mに達しているという. 田村は,こうした大規模土地改変が降雨時の土砂流出,斜面崩壊,旧河道での水害や地震時の盛土部の崩壊など,様々な災害をもたらす素因をつくり出していると警告している. 大規模な丘陵地の切土は,関東ローム層 ・御殿峠磯層・おし沼砂礫層を切りとり,上総層群にまで達している.丘陵地における上総層群の切土やこれを材料とした盛土は, 地層の風化の問題とも深い関わりをもつこととなる.

上総層群の化学的性質と風化

人工的に切りとられた丘陵の地質断面を見ると, 丘陵の表面付近は褐色ないし黄褐色を呈し,酸化が進んでいることを示すが,丘陵の芯にあたる部分は還元状態を示す青灰色ないし暗灰色を呈することが多い.特に上総層群が難透水層である泥層や泥勝ちの砂・泥互層の場合には,地下水は滞留しやすくしばしば還元状態と なっており,風化の進行の程度が地下水の移動と密接に関わっていることを示している. (中略)

しかし,これがひと度び人工的に地形改変がなされると,地下水の流れは一変する.盛土地はもちろん,切土地でさえ宅地として平担化されるために若干の盛土も行なわれるわけで,こうした所では,未風化の泥岩を切りくずし人工的に再堆積させられた,空隙の多い透水層を形成することになる.長い間還元状態にあった泥質層は,新たな土地を構成する人工的「 地層 」に生まれかわるのと同時に,新たな環境のもとで風化が進行するのである.

元々、還元状態(酸素に触れていない)にあった深部地層が、切土や盛り土で表層に現れ、酸化された場合に起こる将来的な変化(風化)について懸念を示されています。

確かに、『横浜あるある』の垂直切り土断崖で、コンクリート擁壁の排水口から絶え間なく赤茶けた水が流れ出ているのを見たことがあります。あれは、酸化した地層を通って出てきた水だったんですね...。

この記事は1984年当時のものですが、果たして、その後日本の開発手法は良くなっていったのでしょうか?

市ヶ尾杉山神社

暗い内容で終わってしまうと先々が思いやられるので、おまけの杉山神社巡りで締めくくります。

ここ市ヶ尾社は、なんと川の堤防沿い。今までの杉山神社と全然違う!

境内には自治会館もあり、大災害発生時の避難場所となるらしいけど、堤防との差は2〜3mほどしかないから、水害だったら丘の上に逃げるべし!

神社というよりは、どことなくお堂っぽい建物。時計は、子どもたちに帰る時間を知らせるため?丸い電灯といい、全てがレトロで可愛らしい。

江戸時代初期の創建で、御祭神は五十猛命。

小さいながらも、大事にされている氏神様のようです。

次回は、少し戻って縄文遺跡を巡ります。

この記事が含まれるマガジンは、こちら ↓

***************

プレュード、インテルメッツォと来たからには、シリーズ最後はフィナーレかな。そんなタイトルにしたら、鶴見川源流に行くしか…。

でも、鶴見川源流の泉は「なんちゃって源流」らしく、しかも「源流おばさん」なる人物が、来訪者を厳しく追い払うという噂。さらには、本当の源流にたどり着くと、すぐ上にはタマホームが鎮座しているらしい…。

本当に行くのか、行けるのか…源流?

いいなと思ったら応援しよう!