高野寛2004年1月の原宿ライヴと、「光」について(追記あり)

#シンライブ 高野寛「確かな光」は「もう寝ぼけていられない」という歌詞を聴くたびにこの曲が書かれた頃の世の中の空気を思い出すのです。宇多田ヒカル「光」の中、「もっと話そうよ」というフレーズもそう。平易な言葉なんだけど、この生活の一瞬が大事で。

— 杉山敦 (@tuktukcafe) April 12, 2020

2020年4月12日に高野寛さん呼びかけによるオンライン・ライヴ「 #シンライブ 」で「確かな光」(2004年)を聴いて、昔考えていたことを思いだしたので当時の日記を再掲します。「確かな光」は『新生音楽(シンライブ)MUSIC AT HOME』アーカイヴのいちばん最後に歌われています。

■ 高野寛 原宿 Blue Jay Way ライヴ

2003年の夏、ヨーロッパでの話。ポルトガル・リスボンで宮沢和史バンドMIYAZAWA-SICKはストリートライブをしました。その数日後、乗り継ぎのチューリッヒの空港でちょっとした賭けをしました。僕が賭けたというわけではなく、バンドメンバーのクラウディアと高野さんの間で。「クラウディアがヨーロッパにいる間、どこかで歌ったら高野さんもストリートライヴをやること」というのがその賭けの内容。簡単に実現できそうといえばそうだけど、実際に異国のストリートで歌うなんてなかなかできないことで、だからトランジット待ち(4時間ぐらいあった)の冗談のつもりだったのです。たぶん。

ところが、ポーランド・ワルシャワでのコンサート前のサウンド・チェックで、突然クラウディアが「津軽海峡冬景色」を歌い始めました。アルゼンチン・ブエノスアイレスの日系社会で生まれ、去年までそこで暮らしていたクラウディアが大好きな日本の歌。その歌がワルシャワの会場に響きました。

その夜、ライブのあとの日本料理店での打ち上げの最中、「次は高野さんのストリートライブですよね。ドイツで」なんて話をした覚えがあります。「『ベスタンダンク』はドイツ語ですからね」などなど。

結局、ドイツではストリートライヴを行なう時間はなかったのですが、僕はそのときから高野さんの弾き語りライヴを楽しみにしていたのです。

というのが長い前振り。

2004年1月31日、原宿のBlue Jay Wayという会場で行なわれた高野寛ツアー“hibiki”最終日に行ってきました。この会場、僕は初めてだったのですが、開演前にビュッフェの食事がとれて(美味しかった)、ドリンクバーのメニューも充実していて、とても綺麗なお店でした。

昨夜の高野さんはアコースティック・ギター一本。高野さんというと「YMOチルドレン」というイメージというか、サウンド作りにすごくこだわりを持っているミュージシャン、という印象が強くて実はそれまであまり「弾き語り」というスタイルを想像できなかったのです。

一曲目は「相変わらずさ」。二番の歌詞を“久しぶりに土曜の夜がぽっかり空いて僕はギターを抱えて原宿へ”なんて変えて歌ってたけど、そんな言葉どおり、ハート・ウォーミングで居心地(聴き心地)のいいライヴでした。「この中に一月生まれの人はいますか?」と客席に訊いて、「では一月生まれのみなさんと、それ以外のみなさんに捧げます」(←全員じゃん!)と言って歌い出した「1.2.3.4.5.6.7 days」。先日ゲスト出演したくるりのイベントで、岸田くんの横で歌ったという「ばらの花」の弾き語りカバー。アルバムと同じ、スペインで録った鐘の音や小鳥の鳴き声のSEから始まった「歓びの歌」……。

ニューアルバム『確かな光』を初めて聴いたときからライヴで聴いてみたかった「hibiki」はコンサートの終盤。「書いたときからずっとライヴでみんなと歌いたかった曲です」と高野さんも話していました。冗談めかして「世界平和のために歌おう」と言ってたけど、僕は9.11のあとに作ったというこの歌は、すごく重要な歌だと思っています。“ああ 響きあう歌が届いたら この闇を照らす光になるから”というところがとても好き。

小沢健二は自分のファースト・アルバムのライナーノートで〈どうかこのレコード(『犬は吠えるがキャラバンは進む』のこと)が自由と希望のレコードでありますように。そしてこのCDを買った中で最も忙しい人でも、どうか13分半だけ時間をつくってくれて、歌詞カードを見ながら“天使たちのシーン”を聴いてくれますように〉と書いているけど、このアルバムもそうやって、「hibiki」の一曲だけでも歌詞を見ながら聴いてもらえたらいいなあと思います。

「歌いたい歌が歌えて、聴きたい音楽が聴けるというのがいつまでも続いてほしいと思っています」と話しての本編最後の曲、「確かな光」もよかった!

■ 光について(こちらは上のライヴ日記の数週間後に書いた文章です)

光について。

僕のitunesで「光」をキーワードに検索すると20曲ぐらいがリストアップされます。曲のタイトルやアルバム・タイトル、ミュージシャン名に「光」が入ってる曲が表示されるわけですが、その中の2番目に宇多田ヒカルの「光」がきます(トップはUAのボーカルがフィーチャーされたMondo Grossoの同名タイトル曲です)。小沢健二の「風と光があなたに恵むように」や「ある光」がその次に続きます。

もう何度も書いたことがあるのですが、僕は宇多田ヒカルの「光」が大好きです。“もっと話そうよ 目前の明日のことを”というフレーズを持つこの曲は、9.11のあと、もっとも素早く僕に響いてきた曲でした。プロテスト・ソングよりも強い反戦歌は、こんなラブ・ソングなんじゃないかと思えたのです。

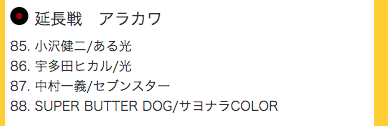

当時、この曲にやたら興奮していた僕とRock.jpの荒川さんは夜中にメールを交換しあい、2002年4月の「TUK TUK CAFE」(DJイベント)はこんな選曲になったわけです。その選曲、延長戦のところ、中村一義の「セブンスター」までもがなぜヒカっているのか、それは“闇ん中の光は、ホラ、強い。”というフレーズがあるからです。これも9.11後に書かれた曲、だと思います。リリースのタイミングからすると。

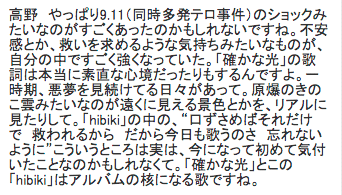

高野寛のニューアルバム『確かな光』もそんな「光」系の作品です。“闇の中でさまよって 抜け出せなくて”というフレーズ。同アルバム収録曲「hibiki」の中にも「確かな光」と呼応するような“響きあう歌が届いたら この闇を照らす光になるから”というフレーズがあります。インタビューでも9.11の影響を語っています(そのインタビューは僕がしました)。少しだけ引用します。

荒川さんの選曲が最後、「サヨナラCOLOR」だったので、以下は沖縄の雑誌『hands』最新号でのハナレグミの発言。

〈たとえば戦争についてだとか、日本はどうなってるのか?って書いても、さっぱり届かない気がするんだよね。それよりも、たとえば、僕はこんなふうにこの人のことを想っているんだよねっていう歌を聴いた方が、自分も誰かを大切にしたいなって想う気がする。一個人のそういう情景とか、大事にしているものを見せたほうがより伝わるんじゃないかな。「サヨナラCOLOR」を作ってから、僕はそういう方向に向かっているし、そこには確信があるんだよね〉

先日、宮沢和史のコンサートで初めて披露されたTHE BOOMの新曲(まだレコーディングされてないはず)のタイトルも「光」でした。

■ 追記(2020年4月20日)

先日の #シンライブ と今朝の #TogetherAtHome を見て、高野寛「確かな光」や宇多田ヒカル「光」を繰り返し聴いてた頃を思い出し、いまの空気はあのときと似てるんじゃないかなと考えたので昔の日記を発掘。https://t.co/IEJP6k1i1V

— 杉山敦 (@tuktukcafe) April 19, 2020

⭕️We’re LIVE! Tune in to One World: #TogetherAtHome for performances from some of the world’s biggest artists, stories from frontline workers, and insights from health experts. It's all in support of the @WHO’s COVID-19 Solidarity Response Fund. Watch now: https://t.co/Yu68OWPvHG

— Global Citizen (@GlblCtzn) April 18, 2020

#シンライブ も、レディーガガが呼びかけた医療従事者たちへのチャリティー・オンライン・イベント #TogetherAtHome (2020年4月19日)もミュージシャンたちはそれぞれの自宅からの演奏映像で参加しています。自宅スタジオで歌う人が多かったけど、ベッドルームから映像を送ってるミュージシャンもいたし、エルトン・ジョンは庭にピアノを設置して歌った。ポール・マッカートニーは縦長の固定カメラだったからたぶんスマホ一台での撮影だったんだろうな。#シンライブ での日本のミュージシャンたちも、ジェニファー・ロペスのような、彼女のようにゴージャスなリビングからの中継はなかったけど、同じように(きっとカメラスタッフがいたとしても最小限の)素朴な映像だった。歌だけがある。七尾旅人のそばには犬もいたけど。2001年も2011年もそして2020年のいまも、暗闇の中でそこに向かえるような歌が欲しかった。音楽家たちもそれを求めてたと思う。それが光。

この下のツイート。『あまちゃん』のこのシーン、トンネルの向こうに見える小さな光からも思わず「確かな光」という言葉を連想してしまいます。僕らにはその光に向けって歩いていく自分を励ます「ゴーストバスターズ!」という掛け声のような呪文のような、歌が必要なのです。

去年の今日の『あまちゃん』。ついにあの3月11日。トンネルの中に閉じ込められた北鉄の車両。車掌の大吉さんが、暗闇の中、小さな光に向かって線路の上を歩く。自分を励ますように歌うのが、これまでギャグ扱いだった「ゴーストバスターズ」です。 pic.twitter.com/fX57JrL3VS

— 杉山敦 (@tuktukcafe) September 1, 2014

「歌う」じゃないですね。自分を鼓舞するために、叫ぶのでもなく呟くのでもなく「発する」あのシーン。向こうに見える小さな光を、車両に残してきた乗客のために引き寄せなくては。このために、この場面のためにいままでおちゃらけだと思わせていた「ゴーストバスターズ」があったのかと。泣いたよ。

— 杉山敦 (@tuktukcafe) September 2, 2014

■ 追記(2020年4月23日)

高野寛さんの「確かな光」、2020年の最新ヴァージョンが発表になりました。いまの、確かな、光。