少子化問題へのアプローチ

少子化問題が叫ばれて久しい、その原因としてよく挙げられるのが以下の三点だ。

1.男性優位の社会の中で、子育てをする難易度が高い(父親からのサポートが得られない、等)

2.現代社会では安定した雇用が欠落しているため、結婚に至らない(若者の経済困難)

3.社会規範の変化、かつてはある年齢に到達すると結婚する(=家庭を持つ)ことが当然視されていたが、今やそのような時代では無い。人生観の多様化。

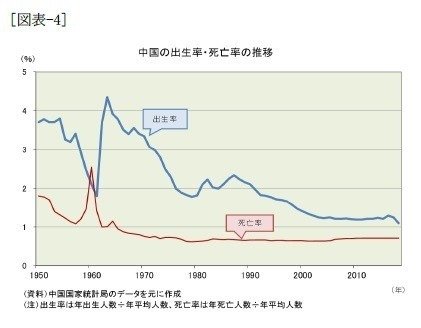

仮説1を棄却するには、この一枚の統計で事足りるだろう。1950ー70年代の男性が、今よりも子育てに協力的だったとは考えにくい。ひょっとすると何かあると四畳半の部屋でちゃぶ台をひっくり返して子供をぶん殴るオヤジが愛に満ちていて子煩悩であったかもしれないが。

仮説2については、一枚目の統計に加え、出生率が経済状況の好転と反比例して下がっていることから棄却されることが理解されるだろう。もちろん、経済状況の好転そのものは望ましい結果であり、近年の経済状況の低迷が少子化を推進しているという見方や、グラフの傾きのみが出生に影響するという仮説は棄却されない。

仮説3こそが、本投稿のメインテーマである、価値観の変化のみによって少子化は進展するのか、それを食い止める手段があるのか、どのようなアプローチが有効か、について論じたい。

結論へのアプローチ、その1:例から学ぶ。

少子化を何らかの政策、社会情勢の変化によって食い止めた事例を参照する

残念ながら、近代社会で著しく進んだ少子化を人口置換可能な水準(出生率2.1)にまで引き戻した例はない。では、古代社会を含めるとどうか。

かつて繁栄を極めた古代ローマ帝国、その国でも少子化問題は存在した。(ただし、死亡率が現代と比較にならないほど高いので、人口置換水準が5以上必要)

そこで皇帝が少子化対策の法を定めた、という史実が書かれているが、実態としてどの程度少子化を抑制できたかは不明である。一説によると帝国崩壊後西ヨーロッパ人は大きく数を減らし、その数を取り戻すのに1000年以上を要したという。

ここでは、社会体制の崩壊が少子化を実質的にリセットした可能性があるものの、単純に疫病や戦争によって同じ出生率でもこの結果は再現された可能性が残る。

結論へのアプローチ、その2:明らかな反例から学ぶ。

強権的に少子化を推進するとどうなるか、それはもう皆さんご存じだろう。隣国中国がやってのけた「一人っ子政策」である。

効果てきめん、一人っ子政策開始後の70年代より大きく数値を下げている。これだけの成果を達するには何千万人かを餓死させる以外方法が無い(1960年前後の底)

数多くの悲劇を生んだ一人っ子政策だが、少なくとも強権で「子供を減らす」ことは可能かもしれない。

しかし、注目するべきはその手前、1960年代の文革期より、徐々に少子化は進み始めていた。この1960−1970年の出生率低下は、日本の1950-1960と比較してもまだ緩やかな物であったが、少子化傾向は既にこの時点で見られていた。

ここで、疑問が生じる。仮に中国政府が一人っ子政策を打たなかったとして、結局のところ出生率は現状と同じ水準に落ち着いたのでは無いか?

同じく暴君に振り回された悲劇の国、カンボジアの出生率統計をご覧に入れたい。内戦を(一旦)終結させた、かの「アジア的優しさ」に満ちたポルポトの指導の下、1975年以降飛躍的に出生率が伸び、1979年に暴君の支配から解き放たれても内戦が続いたこの国は、1980年代前半を頭打ちとして出生率が落ちている。

結論から見ると、強権的に少子化を推奨することは可能かもしれない、しかしながら国民を飢餓に追いやる方が余程効果的で、ポルポトレベルではなし得ない飢餓でなければ直接的な影響を与えることができない。

となると、この「強権による少子化の成功例」も棄却できないものの、成果は怪しいところである。

残された結論へのアプローチについて、次の投稿で分析する。

解決策1 移民を入れる → アメリカ、フランスで採用された手法

解決策2 イデオロギーで縛る → タリバンモデル(女性の権利を抑圧する先に少子化対策の未来はあるか)、イスラエルのキブツその他コミューンについて

解決策3 少子化対策の放棄 → 人口減少の先の拮抗点はどこか