キャロル(ダンス)

村の庶民のダンス

ピーテル・ブリューゲル(子)

(1634年)

「踊り」と「歌」は太古の時代から、それこそ、洞窟壁画の時代から存在していました。

我が家の子供たちがまだ赤ちゃんで、やっとつかまり立ちが出来るようになった頃にはもう既に、音楽をかけるとそれに合わせてノリノリで身体を動かしていました。

そうやって人というものはどこかで、「音楽」に・・・というか、「音とリズム」に結びついていて、本能で踊り始めてしまうものなのかもしれません。

中世やルネサンス期の宮廷で「モレスカ」や「バス・ダンス(バッサ・ダンツァ)」が踊られるようになってきた頃には、人々はだんだんと、「人に見せる踊り」を意識するようになってきていましたが、それ以前はダンスというものは、「自分が楽しむため」のものでした。

私は個人的には、歌や踊りは究極を言ってしまえば、「瞑想」に結びつくものだと感じていて、そこに没入した時に得られるものは何かというと、「エクスタシー」です。つまり、「忘我」なのです。宮廷で踊られるダンスには、そのうちに「理論」が伴うようになり、それがのちに、「バレエ」という「芸術」に発展していくのですが、もっと古くは、ダンスというものはおそらく、本能と結びついた「瞑想」や「祈り」だったと、私は思っています。

トーマス・ハーディーの『ダーバヴィル家のテス』という小説があります。このお話は、これまでに何度も映像化されてきました。物語の舞台は、19世紀末のイギリスの地方の村なのですが、お話の最初のほうに、村の娘たちがメイ・デイ(五月祭り)で踊っているシーンがあり、それを観るとなんとなく、ヨーロッパの田舎の村で古くから庶民によって踊られてきた踊りの、その雰囲気を感じることが出来ます。

こちらの動画は、2008年のBBCドラマ版からです。

こちらは、1998年版。

メイ・デイのダンスと言えば、こういうダンスもありました。

これは「メイポール・ダンス」というものです。「メイ・ポール」、つまり「五月柱」に、男女でリボンを巻き付けていくダンスです。このダンスはメイ・デイのお祭りの日に踊られましたが、メイ・デイには、古くは「神と女神の結婚を祝う」という意味がありました。それを象徴するために、天に向かう柱を大地に立てて、その柱の周りを赤や白のリボンを持った男女が、リボンを絡め合いながら踊るのですが、それは、男神と女神、陰と陽といった対極にあるふたつの要素をひとつにするという意味を持ちます。その結果が「豊穣」であり、つまりメイ・デイとは、豊穣を祈るお祭りだったのです。

バレエの『ラ・フィーユ・マル・ガルデ(リーズの結婚)』の中にも、このダンスが出てきますね。

ホーソーン(西洋サンザシ)の花が咲いた時が、メイ・デイ(古くはベルテイン)の到来の合図であり、人々はその花を家に飾りました。ホーソーンは妖精の木であると思われていたので、普段はそれを家に持ち込むことはタブーとされていましたが、この日だけは、それを持ち込むことが許されていたそうです。

映像化された『ダーバヴィル家のテス』の中で私が一番好きなものは、ロマン・ポランスキー監督の1979年の映画です。テス役はナスターシャ・キンスキーでした。その映画の冒頭で、白い服を着たテスたち村の娘たちがメイ・デイのダンスを楽しんでいましたが、その時彼女たちが髪に飾っていた花冠はもしかしたら、ホーソーンだったのでしょうか。

ダンスのための民謡

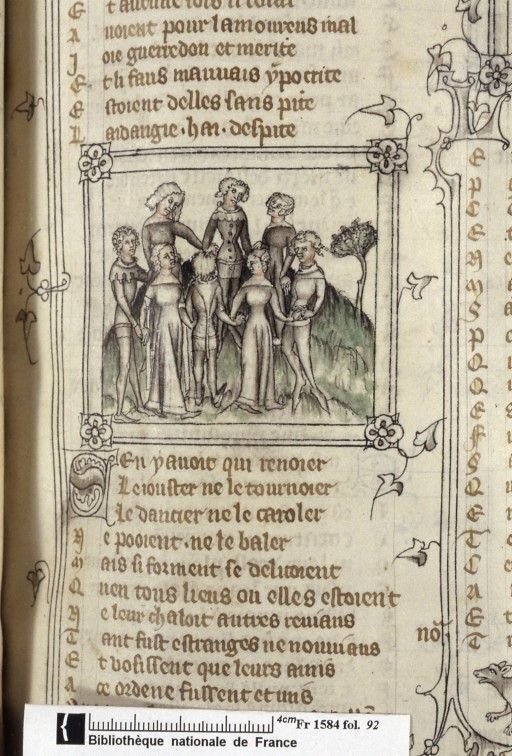

薔薇物語(Roman de la rose)の写本より

(1420-30)

「キャロル」と聞くと、「クリスマス・キャロル」やキリスト教の賛美歌が思い浮かんだりしますが、もともとは、「キャロル」というものは「ダンスのための民謡」だったのだそうです。

そしてキャロルの語源は、フランス語の「Caroller」なのだとか。これは、「歌で伴奏されたサークル・ダンス」という意味だそうです。それはさらにはラテン語の「Choraula」に由来するそうで、その意味は、「合唱団」だそうです。「コーラス」(合唱)の語源が、古代ギリシャの「コロス」( χορός )だというお話を聞いたことがありますが、ラテン語の「Choraula」もおそらく、そのあたりと繋がっているのかもしれません。ちなみに「コロス」とは、古代ギリシャの劇の合唱隊のことです。

ダンスのキャロルについては、日本語ではなかなかこれといった情報を得られなかったので、英語版のウィキペディアの内容をメモしておこうかと思います。(翻訳はグーグル先生です)

中世ヨーロッパのダンスを理解するための情報源は限られており、断片的であり、絵画や照明の中のいくつかの興味深い描写、ダンスと思われるいくつかの音楽の例、文学テキストの中に散在する暗示で構成されています。ダンスに関する最初の詳細な記述は、西ヨーロッパでルネサンスが始まった後のイタリアの1451年に遡ります。

「キャロル」

中世における世俗的なダンスの最も文書化された形式は、「キャロル」または「キャロラ」とも呼ばれるキャロルで、12 世紀から 13 世紀にかけて西ヨーロッパの農村や宮廷で知られていました。これはダンサーのグループが手をつないで輪を作り、ダンサーたちが踊りながらリーダーとリフレインのスタイルで歌うものでした。このキャロルの現存する歌詞や音楽は特定されていません。

フランス北部ではこの種のダンスを表す他の用語として、「ロンド(ronde)」とその小型語である「ロンデ(rondet)」、「ロンデル(rondel)」、「ロンデレ(rondelet)」があり、より現代的な音楽用語

「ロンドー(rondeau)」は、そこから派生しています。

ドイツ語圏では、これと同じタイプの合唱ダンスは「reigen(ダンス)」として知られていました。

ムラーリー(Robert Mullally)はキャロルに関する彼の著書の中で、少なくともフランスではこのダンスは、ダンサーたち(通常は男性と女性が点在し、手をつないでいる)が、閉じた円を作って踊っていたと主張しています。彼は、ダンスの一般的な進行は左(時計回り)であり、そのステップはおそらく左足で左にステップし、続いて右足を左足に近づけるステップからなる、非常に単純なものであったという証拠を示しています。

・・・というわけで、当時の「キャロル」の本当のところは、確かな記録がないので誰にも解らないようですが、おそらくこんな感じだった?と思われるようなダンスは、YouTubeでもいろいろと見つかりました。

キャロルの歌は、リーダーとその他の人で掛け合いという形で歌われていました。リーダーがひとつのスタンザ(詩節)をソロで歌うと、他の人達が全員でそれに呼応するようにリフレインとなっている部分を歌うという感じです。そうやって歌いながら、同時に踊っていたようです。

そのように最初は歌いながら踊られていたキャロルも、のちの時代になっていくと、「歌」とは切り離されていくようになります。

以前、『スカボロー・フェア』という歌について調べたことがありました。スカボロー・フェアの歌詞の元となったものは、『エルフィン・ナイト』というバラッドです。ああいった「バラッド」と呼ばれるようなものはおそらく、もともとはキャロルだったのでしょう。そしてそういったバラッドの中では、リフレインがよく使われています。

例えばこの歌の場合は、「パセリ・セージ・ローズマリー・アンド・タイム」という部分がリフレインです。

古い文献の中のキャロル

ヨーロッパの古い文献の中にも、「キャロル」は登場します。

フランスの文献

キャロルについての最も初期の言及のいくつかは、フランスの詩人「クレティアン・ド・トロワ」のアーサー王物語の一連の作品の中で見ることが出来ます。

これは、『エレックとエニード』(1170年頃)の中の結婚式の場面です。

Puceles carolent et dancent,Trestuit de joie feire tancent

(乙女たちは歌い踊り、喜びで落ち着かず叫んでいます)

(2047 ~ 2048 行目)

※「乙女たちは輪舞やその他の踊りを披露し、それぞれの喜びを表現しながら、自分が他の人よりも上だと見せようとしました」

『ランスロットまたは荷車の騎士』(1170年代後半頃)では、騎士と淑女がいる草原で、次のようなさまざまなゲームが行われていました。

Li autre, qui iluec estoient,Redemenoient lor anfances,Baules et queroles et dance;Et chantent et tunbent et saillent

(そこにいた他の人たちは子供時代に戻って、ゲームをしたり、喧嘩したり、踊ったりしていました。そして歌い、輪になり、飛び跳ねていました)

(1656 ~ 1659 行目)

※「他の人たちは輪になって、ダンスしたり、クルクル回ったり、歌ったり、転がったり、跳んだりと。子供の頃のゲームで遊んでいました」

1475年頃

また、おそらく1181年から1191年にかけて書かれた、クレティアンの最後の作品であろう『パーシヴァル、または聖杯の物語』には次のような記述があります。

Men and women danced rounds through every street and square

(男女はあらゆる通りや広場を輪になり踊った)

そしてその後、法廷の場でこう言っています。

The queen ... had all her maidens join hands together to dance and begin the merry-making. In his honour they began their singing, dances, and rounds.

(女王は……乙女たち全員に手を合わせて踊らせ、お祭り騒ぎを始めさせました。女王に敬意を表して、彼女らは歌い始め、輪になり踊りました)

1330年

イギリスの文献

約1000編で構成された聖ダンスタンの生涯の中で、「ダンスタンが教会に入ると、そこでは乙女たちが輪になって踊り、賛美歌を歌っていた」と語っています。

オックスフォード英語辞典(1933年) によると、「キャロル」という用語は、歌を伴ったこの種の輪舞を表す言葉として、イギリスで最初に1300年頃に遡る写本の中で使用されたとされています。

この言葉は名詞としても動詞としても使用され、ダンス形式としてのキャロルの使用は、16世紀まで続きました。

最も初期の参考文献のひとつが、14世紀初頭の、ロバート・オブ・ブルンの『Handlyng Synne (罪の取り扱い)』であり、そこではこの言葉は「動詞」として登場するようです。

そこでは、11世紀のドイツのある村で「実際に」起こった有名な出来事について語られています。それはこういうお話でした。

当時教会によって、教会の中やその敷地内でレスリングをすることやキャロルを踊ることは厳しく禁止されていました。しかし、あるクリスマスの夜、愚かな12人の若者が司祭の娘であるAvaを誘い出し、ミサにも出ずに教会の前で踊っていました。

司祭の再三の注意にも耳を貸さずに踊り続けていたその若者たちには呪いがかかり、来年のクリスマスまでの12か月間、彼らはずっと踊り続けなければならなくなりました。彼らは手をつないだまま、その輪を切ることも出来ずに、昼夜問わず踊り続けることになったのでした。

イタリアの文献

英語版ウィキペディアの「Medieval dance」のページによると、ダンテ (1265-1321) の作品の中には、ダンスに関する小さな言及がいくつかあるそうですが、ジョヴァンニ・デル・ヴィルジーリオ( 1319-1327)によるボローニャの歌付き輪舞(キャロル)に関する記述は、ダンテのそれよりもより実質的だったとのことで、そのヴィルジーリオとダンテは文通を交わす仲だったそうです。

14 世紀後半には、ジョヴァンニ・ボッカッチョ(1313-1375 ) が『デカメロン』(1350頃-1353頃) の中で、フィレンツェの「カロラ」を見せてくれているようです。その中には、自分たちの歌に合わせて、または音楽家の伴奏で踊る男女を描写するいくつかの文章があるそうです。ボッカッチョはまた、当時のコンテンポラリー・ダンスに他に2つの用語、「リッダ(ridda)」と、「バロンキオ(ballonchio)」を使用していて、それはどちらも歌のある輪舞を指すようです。

また、文献ではありませんが、その『デカメロン』とほぼ同時期の1338年から1339年に画家のアンブロージョ・ロレンツェッティが描いたシエナの一連のフレスコ画、『善政と悪政および,都市と周辺地域におけるそれらの結果の寓意画』のなかの1枚には、タンバリンを演奏する女性の近くに、「ブリッジ」のポーズをとる女性のグループが描かれています。

アンブロージョ・ロレンツェッティ 1338-1340年

Dança medieval (Dança Circular)

トレスク・ブランル・ファランドール

「キャロル」について、フランス語のウィキペディアにはもう少し詳しいことが載っていました。

キャロルは、中世の後半に広く普及したヨーロッパで人気のある集団的なダンスです。それは、お祝いの歌や人気のある歌、まれに宗教的な歌に合わせて踊られます。

ダンスは通常、円の形式をとりますが、時には鎖型に繋がる場合もあり、これはファランドールがもともとキャロルの変種であった可能性を示唆しており、(古代の文書でも)トレスクに近いものとされています。

キャロルでは、たとえ女性が圧倒的な位置を占めていたとしても、そこには男性と女性のダンサーが混在しています。キャロルを始める主導権は彼らにあり、ダンスをリードするために歌うのも彼らです。

キャロルという用語は、12世紀にはすでに歴史文書に登場していますが、これらは残念ながら、ダンスの動き、ステップ、スタイルの質に関する情報は提供していません。楽器を伴うキャロルがあったことが証明されることは、さらに稀なことです。

特にキャロルから引き継がれた後のダンスで、人気のあるブランルという集団サークル・ダンスがありますが、このブランルに基づいてキャロルを推定しても、それは非常に仮説的なままです。

トレスク

「トレスク」とは、14世紀の中世のイタリア発祥のチェーン・ダンスで、音楽や歌とともに踊るダンスです。これがファランドールの起源であると主張している研究者もいるようです。

Tresque "Quant li rossignol"

「ブランル」と「ファランドール」については、こちらのサイトに詳しいお話がありましたので、翻訳して(by グーグル先生)載せておこうと思います。

ブランル(サークル・ダンス)

歴史

ブランルはラウンドとも言われていました。フランス語で「揺れる」を意味する「ブランレール」に由来しています。これは、(とりわけ)ダンスが左に、そして右に交互にステップを踏むことを指します。この輪舞の最も初期の形式は、雨乞いの儀式や豊饒の儀式から発展したと考えられています。

いずれにせよ、この屋外ダンスがどこから発展したのかは不明です。しかし14世紀までに、これらはフランスのミニチュア(羊皮紙などに描かれる人物画)に定期的に描かれるようになり、音楽的な証拠から、数百年にわたってフランスで人気があり続けたことが示唆されています。

中世後期のバージョンは、音楽のフレーズが不均一で、より誇張されたジェスチャー(足踏み、拍手、指を振るなど)を備えたブランル・クーペに似たものになりました。これらの後期のブランル・スタイルは、バッツァ・ ダンサ(バス・ダンス)に影響を与えたと考えられています。

これらすべてにもかかわらず、中世のブランルについて書かれた説明はありません。このダンスを実際に記述した最初の作家は、トワノ・アルボの『オルケゾグラフィー(Orchésographie)』(1588)でした。彼は、それが16世紀から17世紀にかけてどのように存在していたかを説明していますが、この時点では必ずしも、それは結合された円ではありませんでした。

タッデーオ・クリヴェッリ(1455-1461)

ダンス・スタイル

ブランルは、中世の絵画でよく描かれている円形の踊りです。ただし、これらの円は必ずしも結合しているわけではなく、中心点があるとは限りません。それは何人でも参加できる共同ダンスでした。男女交互のサークルとして描かれることが多いですが、パートナーは必要ありませんでした。それはすべて、共有された経験に基づくもので、ダンサーたちは円を描き、左右に横にステップを踏みながら時計回りに移動しました。

アルボは、後のブランルでたとえ右と同じ数の左のステップがあったとしても、ダンスは依然として時計回りに動いたことを説明しています。左側へのステップは右側へのステップよりも長くしっかりしていたので、そのような動きが可能でした。この前後の動きは、まるで潮の満ち引きのように見えます。この動きのアイデアは後の起源から来ていますが、伝統に根ざした特徴です。

中世の書面による指示がないため、左右に歩くこと以外に、ブランルが実際にどのようなものであったかを推測することは依然として困難です。私たちが知っているのは、このダンスが音楽のフレージングに従ったステップシーケンスを繰り返すことに重点を置いていたということだけです。ただし、歴史家のメリュジーヌ・ウッドは、音楽のパターンに基づいて、ブランルの踊り方についていくつかの推奨事項を示しています。彼女はこう言っています。

-グループとしてリラックスした低い位置で手をつないでください。

- 最初の一歩を左足から始めます。

- 円内を時計回りと反時計回りに移動する単純なステップと2つのステップを 組み合わせて使用します。

- かかとからつま先までの通常の歩き方を使用し、重くなく足の上で転がるようにします。

- 下半身を進行方向にわずかに回転させ(左側が多くなります)、頭と肩が中心を向くようにします。

- 1 歩または 2 歩歩くたびに、踏み込んだばかりの足にもう一方の足を閉じますが、踏みつけはしません。

1641-1697

Branle des Lavandieres

Branle de l'Official

Branle des Chevaux

ファランドール(ライン、または崩れたライン・ダンス)

歴史

ファランドールは、世界中でさまざまな種類で踊られている古代のダンス・スタイルに従っています。中世の資料にはその証拠はなく、また中世の用語でもありませんが、そのルーツはこの時代、あるいはそれ以前にあったと主張されることがよくあります。

ダンス・スタイル

ファランドールはキャロルのライン・ダンス・バージョンと考えられることが多いですが、現在では、むしろ円が切り取られて開いて蛇のような流れるような動きを形成したかのような、崩れた円のダンスとして捉えるべきであると考えられています。

「ファランドール」という用語は、手を繋いでリーダーが選んだ場所に従うダンサーの列を指すのに使用されてきました。このダンスは屋外で行われたと考えられているため、町中または町の広場だけで行われた可能性があります。

ファランドールは楽しみのために踊られていました。おそらくそれはダンスと同時に、ゲームとして見られていたかもしれません。それは自発的な「リーダーに従う」もので、何人でも参加して、走ったり、歩いたり、スキップしたりすることができました。

また、ダンサーが歌ったり、楽器を演奏したりする姿で描かれることもよくありますが、もちろん、これはより適切であったでしょう。走るよりも歩くダンス!重要なのは、それが前向きで、興味深いフロアパターンを作ることに焦点を当てていたことです。

バグパイプを伴ったファランドール

そういった床のパターンには「ファランドール型」という名前が付けられており、それは非常に頻繁に踊られるため、ニックネームが付けられました。詳細は、以下の通りです。

The Meander River(ミアンダー川)

ダンサーのグループを先導して、蛇のようなパターンで部屋中を歩き回ります。

Threading the Needle(針に糸を通す)

先頭と2番目の列がアーチを作り、グループの残りが通過できるようにします。

Colonnade(柱廊)

リーダーが2番目の列に向きを変えてアーチを作り、後続のカップルが加わってアーチのトンネルを作ります。次に、リーダーとそのパートナーがアーチを通過し、次のカップルが続き、その次のカップルが続き、柱がバラバラになるまで進みます。

Church Windows(教会の窓)

リーダーが立ち止まってアーチを作り、他の全員がそれに続き、腕を上げて一列のアーチを作り、その中をグループが縫うように進みます。

Whirlpool(渦巻き)

リーダーはダンサーたちを輪の中に連れて行き、また外へ出ます。

L’Escargot or The Snail(エスカルゴ、またはカタツムリ)

リーダーは左に時計回りに旋回を開始します。グループはほぼ完全な円を形成するために合流しますが、リーダーは円の中心に入り、内向きの螺旋を描きます。リーダーが中心に到達すると、反時計回りに進み、入ってくるダンサーの列の間の円の外に列を導きます。

The Hey(ヘイ)

複数のラインが同時に踊り、互いのアーチを使って通り抜けます。

Farandole

Medieval Dance: Farandole

Medieval dance Farandole

まとめ

from the Roman de la Rose (大英博物館)

まとめとして、引き続きこちらのサイトの翻訳を載せておきます。(by グーグル先生)

キャロルには、二つの形式がありました。

・ブランル

・ファランドール

他の種類のキャロルに関する現存する証拠は他にありません。キャロル自体はフランス語ですが、キャロルという用語が何を意味するのかは不明です。

私たちが知っている情報源、図像、音楽は主にフランス語であるため、キャロルは主にフランスのダンス、またはフランス文化の強い影響下にある地域のダンスと考えています。ただし、ダンテの『神曲』にもキャロラとして登場する踊りであり、イタリアでも流行していたことを示唆している可能性もありますが、イタリア人はこの用語をエレガントな踊りを表すのにも使います。

キャロルは、万人に人気のある初期のダンス形式だったようです。カップルのダンスだった可能性を示唆する人もいます。しかし、それは一般的には、社交的なグループダンスであり、人々が手をつないで踊るという形で知られています。注目すべきところは、それが円形のダンスだったということです。これがキャロルの特徴でした。

Guillaume de Machaut, Virelai Dame a vous sans retollir

“COME LET US MAKE A ROUND IN THE CAROLE”

(さあ、キャロルの輪を作ろう)

from the Hours of Charles d’Angoulême,

1475-1500

中世の情報源では、ダンサーは物体の周りで踊り、左側に向かって動くことが奨励されていました。これらのダンスは常にダンス・スペースの周りを流れ、即興で流れるようなダンスの変化が見られました。

しかし、この円を描いて左に移動するダンスはどこでも支持されたわけではありませんでした。

その踊りは悪魔を中心とする円であり、その中で全員が左を向くのは、全員が永遠の死に向かっているからである。

足と足が押し付けられたり、女性の手に男性の手が触れたりすると、そこに悪魔の火が点火される。

アンドレア・ダ・フィレンツェ 1366-67

キャロルは通常、女性のみ、または男性と女性の組み合わせによって踊られました。おそらく、混合ダンスでは、男女が均等な間隔で並んでいたでしょう(男、女、男、女…)。

こうしたおかしな設定は、論外であると、もっと簡単に説明されいるものもありました。中世の恋愛文学では、騎士と淑女が一緒にキャロルをするのはよくあることですが、中世の道徳主義者にとってそれは悪とみなされました。

…なぜなら、キャロルをする男女は皆、優雅に向きを変えたり、腕を動かしたり振ったり、歌ったり、不名誉なことを言ったりすることで、体のあらゆる部分で罪を犯しているからです。

by Albertus Pictor in Härkeberga church,

Uppland, Sweden, c. 1480

このような「とんでもない」ダンスですが、キャロルは実際にはどのように演じられたのでしょうか?

それは決まった振り付けされたダンスではなく、さまざまな方法で実行できるダンスであることが示唆されています。重要なのは、キャロルは歌いながら踊るダンスでもあったということです。

例えばジェフリー・チョーサーは、イングランド国王ヘンリー4世の母親であるランカスター夫人について書いており、「ダンスはとても美しく、キャロルを優しく歌っていた。天はこれほど至福の宝物を見たことはない」と言っています。歌のカテゴリーの中には、ダンスに伴うものとして「キャロル」と呼ばれる種類の歌がありました。一緒に踊ったり歌ったりすることは、一つの活動としてみなされていました。

キャロルは15世紀まで、その人気が続きました。

showing Animal-men and a May-Bush