最後の一歩をどう詰める|2023 スプラウト&kAIware福岡女子商業高校④

こんにちは。今日は東京からこの記事を書いております。

東京へは中小企業会計学会で報告をするために来ました。午前中,専修大学神田キャンパスにお伺いし,約25分の報告と10分の質疑応答を終え,昼食を食べ,空港に戻ってきました。久しぶりの東京なので,もう少しゆっくりしようと思ったのですが,昼食中に搭乗予定の便が「欠航」との通知があり,気持ちが急いてしまいました。

それはさておき,昨日は今年度から開講している共通教育科目「アントレプレナーシップを学ぶ」にシンガポール国立大学(NUS)からKINI R MANJUNATHA先生にお越し頂きました。

KINI先生はインド出身で九州大学で学ばれ,化合物の研究で特許を取得されるなど,研究とビジネスの両面でご活躍されています。今年2月にNUSにお伺いした際に「GRIP」というアクセラレーションプログラムについてお話頂きました。その時の様子は下記の記事から。

KINI先生の奥様が日本人ということもあり,日本語も多少理解されるとともに,シャイな日本人学生の特徴もよくわかっておられるからか,とても丁寧にお話を頂きました。GRIPには毎年5チームの支援が行われますし,金額も大きいので,さもNUSの誰もがアントレプレナーシップを持っているのだろうと思いきや,「そういうわけではないよ!保守的な生徒の方が多いよ!でも,若い人にチャンスを提供するのがGRIPの意味だよ!」と教えてくださり,比率的にはNUS全体のGRIP参加者数よりも本学の1年生の受講者の割合が多いのだから,これはこのまま続けなければなと思った次第。まだまだ見込みはある(笑)

さて,そんな私のふりかえりはさておき,今回は昨日午後から実施した福岡女子商業高校(女子商)でのスプラウトとkAIwareの第4回講義。学生は学園祭を終えたばかりで疲れも残っているでしょうが,しっかり準備をしてこの日に臨んでくれました。どんな様子だったのでしょうか。ご覧ください。

なお,これまでの女子商での取り組みはこちらのマガジンを参照してください。

バリュー・プロポジション・キャンバスから事業案のまとめへ:kAIware

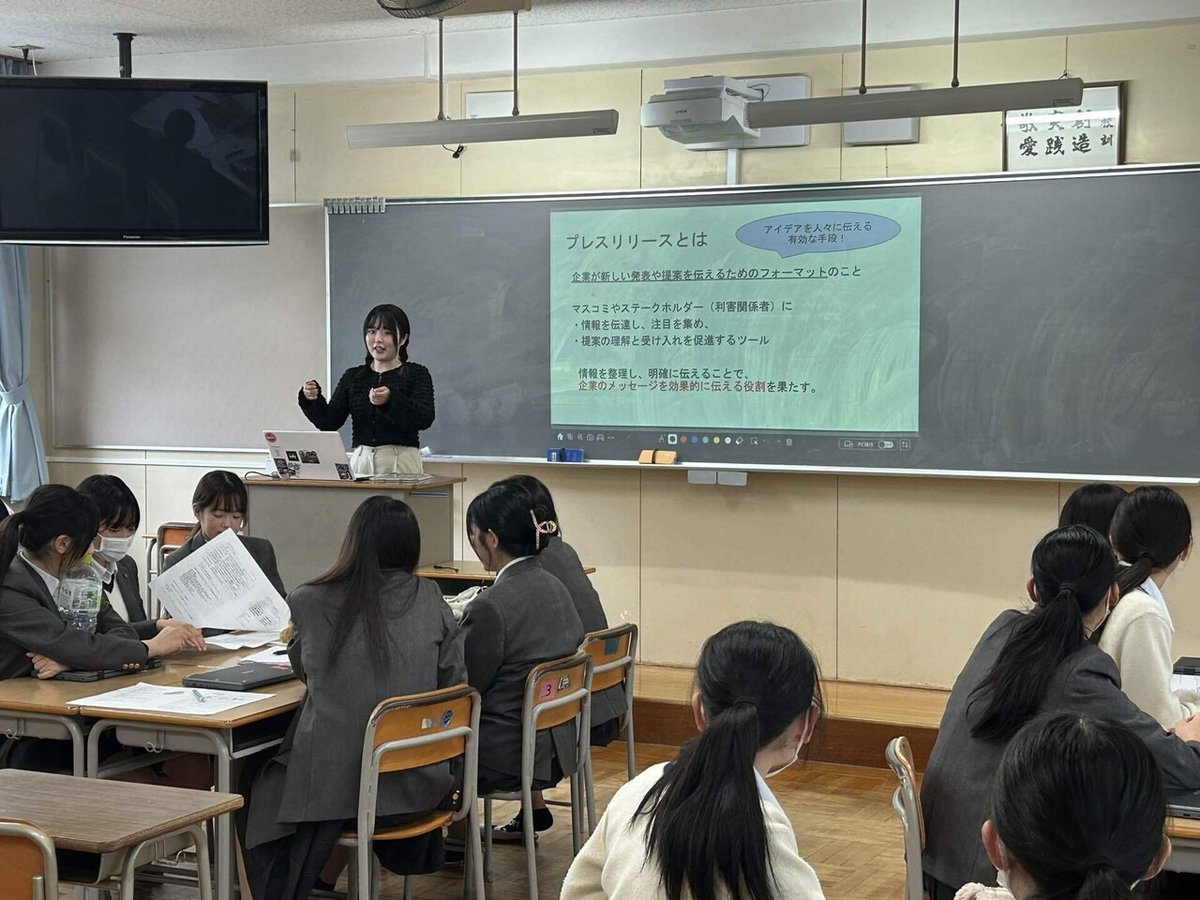

まず,生成型AIを用いてビジネスプランを作成する教育プログラム「kAIware」から。第4回はここまで作成してきたペルソナをバリュー・プロポジション・キャンバス(VPC)にして,さらにどんな製品・サービスになったのかをイメージしやすくするためのプレスリリース作成のフェーズに。

これを高校生だけで実施するとなるとハードルが非常に高くなるだろうが,同校ではこの授業だけに関してChatGPTの使用を認めて頂いたこと,元々ChromebookにGoogleの一連のサービスを使って授業が行われていることもあり,(Youtubeで動画を見たり,Xで投稿を眺めたりしながら)授業に黙々と取り組んでいる。

日頃から慣れもあるからか,グループディスカッションや作業に入るとスイッチが入る印象がある。これは高校が非認知スキルの獲得に力を入れており,単に一方向的な知識のインプットではなく,高校生が議論して言葉にすることを通じて理解を深めていく学びの効果なのだろう。しかし,一方で答えがない(本当はあるんだけれども,自分たちでは言語化ができない)問いに対しては,長い時間思考を続けることは苦手な印象。すぐに答えを出したがる。とは言え,学生の授業を高校生たちは熱心に聞いてグループワークに取り組んでいる。

kAIwareを担当してきた学生はここまで大変な苦労をしてきたが,すでに第4回講義を飯塚高校で行ってきたこともあって,エラーに対しても十分に対応できる。ChatGPTの扱いにも生徒が慣れてきたこともあって,比較的スムーズに授業が進んでいるように見えた。学生も少し余裕ありというところだろうか。

次回最終回はここまで5回かけて考えてきた事業案をプレゼンする。これもGoogleスライドを活用して,生徒がそれぞれ作業を分担し,ChatGPTを使いながらペルソナやVPC,プレスリリースを織り交ぜて資料を作成する。高校生の柔軟なアイデアからどんな面白いプレゼンが聞けるだろうか。もちろん,私も彼女たちが制作中のスライドを見ることができるのでその一端は確認している。が,ここからまだまだブラッシュアップが行われるだろうから,楽しみにしておきたい。

今回は撮影が入りました!

さて,今回の講義には撮影が入りました。といっても,こちらから発注をかけたもの。よく知っているG女史が高校生3人と校長先生にインタビューを。私は打ち合わせがあったので校長先生へのインタビューのみ同席をしたが,この取り組みをポジティブに受け止めてくださって本当に感謝。

聞けなかった高校生へのインタビューの様子をG女史から聞いていると,ある女子生徒はこの取り組みを通じて大学生が伴走する,一緒に課題を考えてくれるということに感銘を受けて,学校の先生,しかも小学校の先生になりたいと目標を見つけ出したのだそう。あるいは,このプログラムの骨子になっている「アントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアス」という2つの言葉を高校生がスラスラ喋って,その意味を説明できるようにもなっていたのだそうな。

もちろん全員が全員そうであるとは思わないが,こうやって大学生が高校生にポジティブな影響を与えられていることに,大学生はもっと自信を持っていいし,自覚的になっても良いのかもしれない。

この動画は某省庁からの依頼によって撮影したもので,同省が進める高大連携アントレプレナーシップ教育の一部としていずれお目見えすることになると思います。ご覧になりたい方はお声がけください。

会計の機能を説明し,計画を作る:スプラウト

一方,スプラウト第4回は会計に関する講義。利益を生み出すことが企業活動の重要な目的だと説明した上で,収益最大・費用最小というどこかで聞いたことがあるような話を基礎に会計の意義を伝える。記録から過去がわかる,未来が見渡せるという話だったり,みんなで目標を共有できるということだったり。

その上で,過去の授業で取り上げた経営戦略「差別化戦略」と「コストリーダーシップ戦略」を復習し,どのようにしてその戦略を実行できるかを説明する。付加価値を創出し売価を高める差別化戦略か,オペレーションを整えて,多くの物量を流すことで販売個数を伸ばすコストリーダーシップ戦略か。ここでマネジメント・コントロール・システム(Management Control System:MCS)の話をしながら,仕組みを整えることの重要性を伝えていく。

そうして知識をインプットした後はグループワークで実践。クラスによって内容は異なるが,多くはゲーム的要素を加えて販売計画を立てるもの。本当はモノを仕入れて販売するってことができると良いのだけれども,この45分あるいは50分のためにゲームを作るとなると手間がかかる。これまではぺーパータワーを導入したりもしたが,タワーを建てることに熱中してしまうこと,損益分岐点分析を有効活用できないこともあって,授業内容をダウンサイズして基本的な内容の理解とそれを運用できるものに変更している。

高校生たちはワイワイ言いながらお店の経営シミュレーションをしていく。本当はこれを女子商マルシェでの販売機会に繋げられるワーク(予算を策定する)にできたら良いのだが,これも学校がどのような形でマルシェを進めたいと考えているかにも依存しているので,ある程度割り切る必要もありそう。

とにかく会計=簿記ではなく,企業経営をより良くするための情報システムとして機能しているのだということを少しでも理解してくれると良い。そのためには学生がその実感を持って創業体験プログラムの学びを身体化,言語化できているのかという問題があるのだが(笑)

ふりかえり

こんな感じで今回もバタバタしたまま,あっという間に授業時間が終了。1クラスだけ残念ながら学級閉鎖で授業ができなかったが、残りのクラスは予定通りの進捗。もちろん事前に設定した到達点、及第点には達しなかったという報告もあったが、「学生が授業をする」という観点からは十分な力量を見せてくれている。本当にありがたい。

さて、振り返りではこんなことを述べた。

高校生がどの程度理解しているか。それは授業の内容そのものを理解している=知識を入れ込むということだけでなく、この授業は学んだことを実際に使って本人に腑に落としてもらうという身体化のプロセスが必要。それはまさに、私が学生にやろうとしていることであり、学生自身がそういう学び方をしていれば、自ずと高校生もそうなっているかもしれない。

そして、もう1つ。

そこで交わされる会話に耳を傾けよう。同じ話を聞き、同じようにモノを見たとしても、学んだ知識を使って考えた結果が異なることはあり得る。わたしたちは考え方を伝えて、それを用いて現実がどうなっているかを自由に考えて良いとしている。その上で、自分がこうだという主張だけでなく、他者が何を考え、言葉にすることを促して聞ける関係を作るサポートをしよう。

ここまではふりかえりでも学生がどうすれば、どういう視点を持てば授業を円滑に進められるかという話だったが、もう相当のレベルに達している今ではあまり言わなきゃいけないことはない。むしろ、寄って立つべき場所に立ち返るような話ばかりになる。

そして今回、わずかながら高校生や校長先生のインタビューを聞き、見学に来られた来客の反応を見、そして学生たちが授業を進める様子を見て、改めてなぜこの取り組みを進めているのかを確認することができた。

さらに今回東京に行って、学会で改めていろいろな人と話をする中で、この取り組みの価値をご理解頂けていることも確認できたのは良かった。

私には月に1回くらい2時間ほど飛行機に乗って頭を整理する時間を取るくらいでないといけないのかもしれない。ということで、研究費が無くならないうちに毎月1回は理由をつけてどこかに出かけたいと思います(笑)