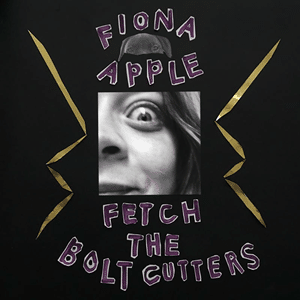

ボルト・カッター持ってきて/『Fetch The Bolt Cutters』- Fiona Apple

"This world is bullshit. And you shouldn't model your life—wait a second—you shouldn't model your life about what you think that we think is cool and what we're wearing and what we're saying and everything. Go with yourself."

『Tidal』で鮮烈なデビューを遂げたフィオナが、1997年のMTV Video Music AwardでBest New Artist賞を受賞した時、若い女性アーティストを消費する音楽業界に対して批判の意味を込めただろうスピーチである。当時このスピーチは賛同されたが、同時に揶揄もされたそうだ。しかし2020年(少なくともこの4年間は...)を本当にbullshitだった。私たちが大好きであった映画や音楽の裏側では、とんでもない差別、搾取、性暴力が行われていたことが分かった。(ケシャの一件で目が覚めた人は多いはずだ)。自分の信じてきた文化が否定されたことに、腹を立てトランプ(前)大統領のように自分に都合悪いこと、信じたくないものは全て"fake"と言うなれば、我々はそれを"bullshit"と言うまでだ。フィオナは正しかった。

Pitchforkのレビューを拝借して語るのなら、音楽には嘘を暴く力があるのだ。我々が心地よいと感じている音楽の形、正しいと思われている人生や生活、それらは我々が本当に欲しいと思っているものなのだろうか。この資本主義で家父長的な社会を生きている限り、我々はそれらが正しいと思わされている。しかしそんなのは家父長制が作り出したbullshitだ。私はそういったbullshitに抵抗する力が欲しい。少なくともフィオナ・アップルが2020年にリリースした傑作『Fetch The Bolt Cutters』にはその力がある。

『Fetch The Bolt Cutters』のフィオナは確かに完璧なソングライターでいることを完全に放棄している。過去作でももちろん今までに聞いたことがないようなサウンドを作って、かつて日本のCD帯には"ジャンルはフィオナ・アップル"と讃えられたくらいだ。しかしそれと同じくらい美しいメロディがある曲も作っていたのだ。("Paper Bag"や"Never Is A Promise"等がそうだ) 『Fetch the Bolt Cutters』は完全に美しいメロディを作ろうとかいうことは完全に無視し、生々しいくらい即興的で歌詞のくり返しも多く(だからといって伝統的なポップソングの曲順に倣っているわけではない)、Pitchforkによるとこれは完全にフィオナが愛しているビートルズではなく、オノ・ヨーコの影響であるそうだ。オノ・ヨーコはかつて“I like to fight the establishment by using methods that are so far removed from establishment-type thinking that the establishment doesn’t know how to fight back.(私は既成権力とは遠く離れた所で考えた方法で既成権力と戦いたいんです、それ以外で既成権力との戦い方を知らないんです)”と言っていた。『Fetch The Bolt Cutters』のサウンド作りは、オノ・ヨーコのこの考え方通りです。心地よい音楽(メロディが重視されるという意味、ヒットする素養がある音楽、資本主義の下売れるという枠組みの曲)というのは時に既存の体制が作り出した産物でもあり、それは家父長制の産物でもあります。その産物に逆らって『Fetch The Bolt Cutters』は作られています。『Fetch The Bolt Cutters』のサウンドづくりは独立独歩がルールであり、好奇心が鍵だったのでしょう。実験に根ざしており、ドラムやパーカッションそしてピアノを中心にフィオナの言葉を借りるなら打楽器オーケストラです。『Fetch The Bolt Cutters』ではフィオナ自身が初めて全曲プロデューサーになっておりほとんどの曲をLAの自宅で行い、完全にフィオナ自身の考えが反映されたアルバムです。家父長的で男性優位の音楽業界で、女性がすべて一人でアルバムを作るのはとても意味があることです。女性やマイノリティがこの家父長制の世界で新しいものを作ることは、既存体制の家父長制に対して抵抗する力を身に付けるのと同じくらい重要です。全ての女性たちの声が重要である#MeToo時代を越えて、ポスト#MeTooを生きる今の我々は新しい芸術や文化を女性たちやマイノリティのクリエイターが鍵を握り創造する時代です。フィオナのサウンドづくりは完全に今のポスト#MeToo時代を反映し、そして先を見据えたものとなっている。このアルバムの歌詞の全体のテーマは抑圧からの自由を探るということ。アップルは、そのテーマを「ボルトカッターを取り出して、あなたが置かれている状況から抜け出す」と特定し、また他の女性との複雑な関係、いじめや性的暴行を含む他の個人的な経験について書かれている。一見暗く重いテーマを扱っているにも関わらず、フィオナのボーカルは今までになく自由で、フィオナのアルバム史上最もユーモラスなアルバムと呼ばれている。

『Fetch the Bolt Cutters』はCOVID-19パンデミックの間にリリースされたため、アルバムのテーマが我々の現状と皮肉にも合致し、コロナ禍でのサウンド・トラックになったのは当然の流れだろう。またこのアルバムがリリースされるないや、すぎに批評家から大きな絶賛をもって迎えられた。特にあのPitchforkでカニエ・ウェストの『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』以来の10点満点を獲得した。

アルバム冒頭を飾るI Want to You Love Meは、"私を愛して欲しい"と懇願する歌詞であるが、これは久しぶりにリリースしたアルバムでフィオナが人々との繋がりを思い出すかのような曲である。またコロナ禍の中で人々との交流が制限されている我々同士の繋がりを歌っているようにも聞こえる。そもそも『Fetch the Bolt Cutters』はKing Princessからこんな状況だからこそ音楽が必要だと思うと説得され、本来のリリース日より早くリリースされたのだ。壮大なピアノにのせてフィオナがラップするように、詩を朗読するように、そして自由に歌うのが素晴らしい。"And I know none of this will matter in the long run / But I know a sound is still a sound around no one

/ And while I'm in this body / I want somebody to want / And I want what I want and I want"の部分を息継ぎなしで一気に歌え上げるのは見事としか言いようがない。

次に自分の虐めを受けていた中学生時代を回顧し、フィオナに音楽のポテンシャルがあることを教えてくれたシャメイカ(黒人女性)とのエピソードを元に作られたShameikaは、本作のテーマである「フィオナと彼女に影響を与えた女性」についての曲である。中学生時代のフィオナの野心や不安定性を見事に表した疾走感あるサウンドとピアノ。シャメイカは決して優しい同級生ではなくフィオナと友達でもないが、確かにフィオナに可能性があることを教えてくれた人でもある。ちなみにこの曲のシャメイカとのエピソードには2020年になり続きがあることが判明した。Pitchforkが行ったインタビューによると、シャメイカは90年代から普通に働きながらラッパーとしても活動していたそうです。インタビューによると、シャメイカは本当にフィオナがいじめられているのを救ったそうです。『Fetch the Bolt Cutters』がリリースされ少し経った4月の下旬ごろに、シャメイカが小学校時代の教師(シャメイカもフィオナもこの先生のことが大好きだったそう)のかたから連絡が来て、フィオナの新作に自分のことが歌になっていることを知ったのだそう。それから後に二人は連絡を取り合いなんとシャメイカ名義で"Shameika Said(feat. Fiona Apple)"をリリース。オールド・スクールなラップ・ソングで90年代を感じる曲調。まさに子ども時代のフィオナとシャメイカが歌っているようです。このアンサーソングを聞いていると"Shameika"がなぜトーキングスタイルで歌われているのか、波打つようなピアノなのか分かったように感じます。女性が女性に与える影響というのは、この『Fetch the Bolt Cutters』の大事なテーマです。フィオナは詩だけではなく、実際に行動でアルバムのメッセージを伝えてくれています。シャメイカとフィオナのエピソードが詳細にのっているインタビューは必見です。↓

https://pitchfork.com/features/article/fiona-apple-shameika-fetch-the-bolt-cutters-interview/

アルバムのタイトルトラックである"Fetch the Bolt Cutters"は意外にもアルバムの中で最後にできたという曲。モデルであり俳優でもあるカーラ・デルヴィーニュがコーラスに参加している。曲の最後にフィオナの愛犬の鳴き声が収録されている。犬の無造作な鳴き声がフィオナのここから抜け出したいという気持ちが反映されているような気がしてならない。もはや言葉なんて必要ないのだ。にも関わらず曲の中ではフィオナはめちゃくちゃ喋るのだ。トーキングラップというか。歌詞は前曲"Shameika"同様に学生時代のいじめやフィオナのデビュー当時を想起させるもので、自分の振舞いのせいで他人と比べられたり、誤解されたりして逃げ場が折の中にいるような状態の中で、「ボルト・カッターを持ってきて」と何度も繰り返し、自由になろうとしている姿が目に浮かぶ。本アルバムのモチーフにもなったフレーズ「Fetch the Bolt Cutters」というセリフはイギリスのTVシリーズ『The Fall 警視ステラ・ギブソン』の中でジリアン・アンダーソン演じる性犯罪を取り締まる警察官が、女の子が虐待され閉じ込められていた部屋にカギがかけられていたのを見つけたときに言ったセリフから拝借してきたものだそう。曲中にしきりになる金属音は、牢獄のような部屋から抜け出すためにそこらじゅうをたたいているような音を表現しているのだろう。そこからボルト・カッターで抜け出す覚悟を抵抗をこの曲は訴えているのだ。「いつかピッタリ似合うように言われていた靴を履いて私は育った、あの丘を駆け上るには向いてない靴を、でも私はあの丘を駆け上らなくちゃならない」

続く"Under The Table"はユーモアに溢れているが、力強いメッセージを持った曲だ。仕事上で彼女を利用しようとした人々に対して向けたらしく、噂だと某ストリーミングサービスの上層の人々と会食した際のエピソードだそう。会食時に言われた発言に対してフィオナが反論した際の気持ちを表現したそうで、最終的に反論してよかった、自分の意見を表明して良かったと感じたそう。そもそもフィオナは『Fetch the Bolt Cutters』というアルバム・タイトルには「発言することを恐れない」という意味も込めたそうで、"Under the Table"にはまさに「発言することを恐れない」という意味が込められている。曲中でしきりに繰り返される「僭越ながら意義を唱えたいのだけど、僭越だなんて全く思ってないし、そこも意義あり」「テーブルの下に蹴りこまれって、私は黙らない」フレーズが#MeTooムーブメントを思い出さずにはいられない。

"Relay"は12歳のときにあった性暴力と向き合った曲だ。行進するかのようなドラムスをバックに怒りに満ちたフィオナの声が曲のメッセージを引き立たせる。15歳の時に書いた詩と、42歳になったフィオナがドナルド・トランプが最高裁判事に任命したブレット・カバノーが10代の時に起こした性暴力について開かれた公聴会を見た時、「fuck you」と思ったこと、その時初めて自分に性暴力をふるった男に向けて書かれたそうだ。「リレー式スポーツは道義に反してる、私を傷つけた張本人が振り返ってバトンを渡すなんて」という歌詞はまさに性暴力にあった人間のトラウマを表現したフレーズであるが、なぜかこの曲ではフィオナは曲を作り怒りを吐き出す音で癒されていくように見えるのだ。曲の最後にもこうも言っている、「以前の私は毎朝観覧車に乗ってた、怒りをドアの外に吐き出すために」。怒りをドアの外に吐き出す以外の方法で、怒りを表現することをフィオナは知っている。「ボウルト・カッター持ってきて...」

"Rack of His"はありのままの自分を愛してくれない人への悲哀をユーモアあふれる形で歌っている。

"Newspaper"は、女性の団結についての曲で、別れた彼氏が、今の彼女と自分が友人にならないように自分についてどんな嘘をついたのかと訊いている。自分を散々傷つけた男を遠くから観察し、そんな男が違う女性にまた自分と同じ目にあうのではないか心配し彼女を近くに感じるという歌詞は、やはり#MeTooムーブメントを想起させる。自分のあった被害を勇気を持って告発した人々の言葉や新聞記事をあの時たくさん読んだり聞いたりした。そして親しみが湧いて一緒に立ち上がろうと私たちは思ったのだ。歌詞はとても複雑な関係を歌っているが、一緒に立ち上がらなければいけないというその時の気持ちを私はこの曲で思い出した。

"Ladies"はジャズっぽく彼女のルーツを感じるサウンドだ。歌詞や歌い方が優しさに溢れている曲で、「自分とは心を通わせられない女性」との連帯を歌っている。「ひとりひとりがかけがえのない存在、それなのに競争してしまうのは悲しいし、愛の形もそれぞれ違う、だからあなと自分を比較するなんておかしな話で」と、女性同士を比較し競わせる男性社会への告発を、女性たちに向けて優しく歌い上げている。"Fetch the Bolt Cutters"では他の女の子たちと比べられ嫌気がさしていたフィオナだが、この曲では女性たちへの怒り(ミソジニー)は全くなく、女性たちに向けたラブソングである。

"Heavy Balloon"は自分の中の鬱的な気持ちと向き合った曲だ。ドラムスやパーカッションが乱れるようになるのが曲のテーマである鬱の閉塞感をよく表現できている。曲中何度も繰り返されるフレーズである「私はいちごのように広がり、エンドウ豆や豆のように登る」は、イチゴの植物が土を通って水平に広がり、豆類が垂直に生長する傾向があるという事実を、自分の生き方の比喩的に表している。この歌詞は子供のガーデニングブックに触発されたそう。地面から生える植物を例に出したのは、もちろんこのアルバムがD.I.Yの精神で溢れており、ドラムスがまるで足で行進するように鳴っているからだろう。もし重い気持ち(風船)を抱えているのなら、どん底から息を吹き出し、地面に這い上がったらイチゴのように広がり、豆類のようにのぼっていけばいい、ゆっくり進んでいけばいい。フィオナがそうしたように。

"Cosmonauts"は"Heavy Balloon"同様に重力や重みを比喩に、恋人との一夫一妻の可能性を宇宙旅行に重ねて歌った曲。「旅に出ましょう今すぐ」と何度も力強く繰り返されるパートは圧倒であるが、人間関係を物理のようにとくフィオナの賢さには恐れ入る。

"For Her"は楽器が極力おさえ、フィオナが重録音した歌声で、ほとんどラップというかトーキングスタイルに限りなく近い曲で、途中曲が急変調するのに驚く。まず最初のラインをフィオナが一人で歌い、曲が進むにつれて多重録音されたフィオナの歌声が続く曲構成は、#MeTooのムーブメントそのものを表現している。歌詞をみたら尚更そう感じる。

"Drumset"は別れた恋人がドラムセット持って行ってしまって困った状況について非常にユーモアあふれる形で歌っており、途中フィオナの笑い声がそのまま入っているのはレコーディング中にフィオナの愛犬がじゃれてきたからだそうで、一発どりしたからこそのハプニング。普通だった撮り直すが、前述したとおり完璧とか洗練とか、そういう価値観から離れたところでアルバムを作った本作のアルバムづくりの態度が実は一番この曲に現れているように見える。

"On I Go"はアルバムのラストを飾るにはあまりにも荒々しい出来であるが、「私は歩き続ける、何かに向かって、あるいは何かに背を向けて」「これまでは一日、そしてまた一日と、これまではなんとしても自分を証明したくって」「でも今は、ただ動くためだけに動く!」と力強く宣言するフィオナには生命力あふれるものを感じる。今、この瞬間を生きようと肯定的なメッセージがむしろ今の世情を反しているようであるが逆に元気を与えてくれる気がするのは私だけではないはずだ。曲の途中で「fach,shit」と呟きがそのまま録音されているが、これに関してフィオナは「どんな形でもいい。人が気に入ってくれるかどうかも関係ない。これが今起きたことで、それでよ良いんだってこと」を表しているのだそう。

「自分の経験したことや、真実を直視して、真実を受け入れ、それを美しいもの変えたかった」とインタビューで話していたフィオナ。記事冒頭にVMAで披露された伝説のスピーチ内において「この世界はデタラメ(bullshit)」と評した彼女が、2020年においても真実を受け入れ、美しいもの変えていこうと話している。人間は作り上げた嘘をあばき真実を受け入れ美しいもに変えていく、これはおそらく大統領が嘘の伝道師トランプから変わり、真実を受け入れめちゃくちゃになった現状を美しいものにかえていかなければならないアメリカ人の2021年だろうが、当然我々にもあてはまる。人間が作り出した牢獄は、人間が作り出したボルト・カッターで壊そう。さあみんなで。fetch the bolt cutters...ボルト・カッター持ってきて...