御嶽山再生プロジェクトに参加しました

みなさんごきげんよう。5期生の高橋です。

11月20日,21日に長野県木曽郡木曽町で行われた御嶽山再生プロジェクトに参加しましたので,学んだことを記事にしました。

今回学んだことを簡単に言うと「山の環境を良くするための方法」でした。

松枯れ,ナラ枯れ,竹害,土砂災害…。山の環境が悪くなっているのは多くの人が認識しているけれども,なぜ悪くなっているのか,どうすれば改善できるのか。それを納得できる形で示しているものに今まで私は出会えなかったですが,今回の高田氏の講演及びWSに参加し,「そういうことか!」と目からうろこが落ちる思いでした。

なお,記事を書くにあたり,講師である高田 宏臣 氏の著書である「土中環境」を参考にしております。

「御嶽山再生プロジェクト」は由緒ある霊山である御嶽山の環境を改善することで,山を癒し山に癒され,山も人も元気になろう!というプロジェクトです(もらった冊子に書かれた目的を高橋が勝手に要約しました)

20日に高田氏による講演があり,21日に標高約1,400にあるスキー場跡地を参加者全員と歩き,古山道を歩き,環境改善の作業を行うワークショップがありました。

講演では様々なことを話されましたが,今回は林業に関係する個所である山の環境の良しあしは何で決まるのか,悪化するとどうなるか,どうすれば改善させられるのか,ということをまとめようと思います。

1.山の健康は土中の空気・水のとおりの良さによって決まる

目に見えませんが,土中には地下水脈のような水の流れがあります。

山の高いところに水が染み込み,高低差によって低いところに流れると遠いところから湧き水として湧き出ます。これが上述の地下水脈の流れになります。

この流れは水を集めるだけでなく,水を地表にも供給し,豊かな土壌と生物を育みます。その水量は地表を流れる河川の数百倍,数千倍もあります(4,500倍という説もあるそうです)。

水脈の通りが良いと地中深くに植物の根が張り,植生が豊かになります(すなわち,竹害や藪化を防ぎます)。そして低木も高木も多様に育つため森林の階層構造が発達します。そうすれば根も深く伸び,地形も安定します。

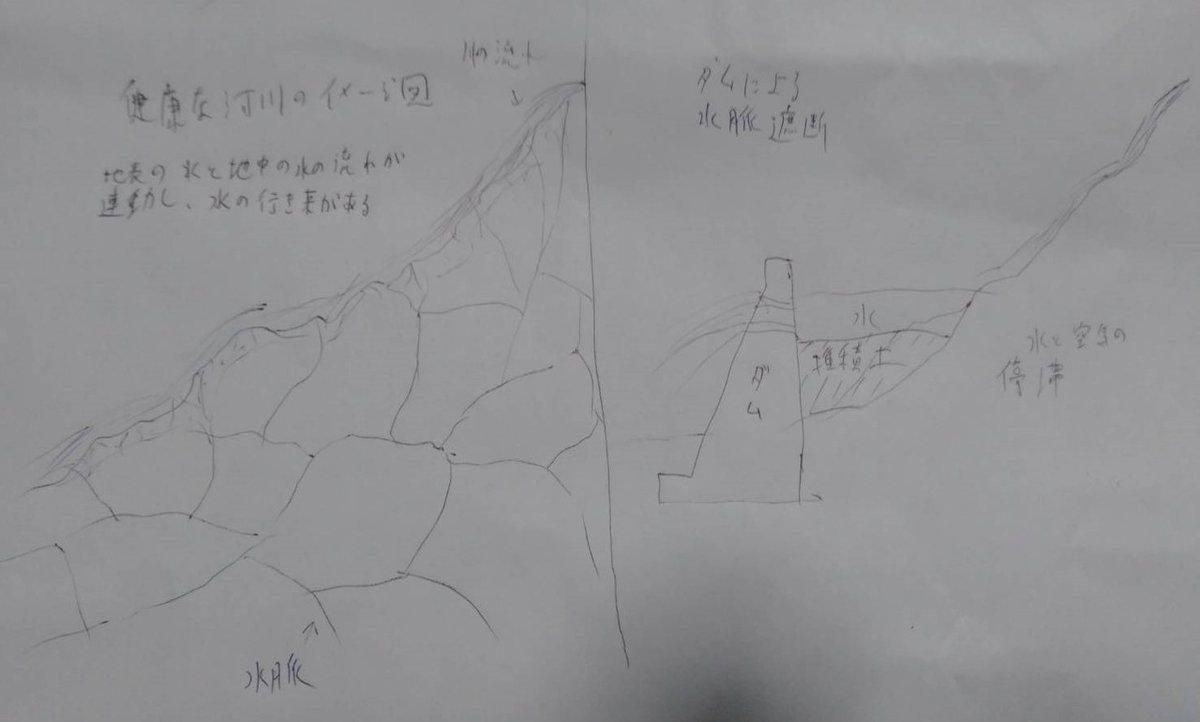

なお,地下水脈の流れのイメージ図は以下のとおりです。

(手書きで分かりにくくてすみません…。線が描かれているところが伏流水の流れです。深部は太く,地表付近は細かくなっています。人体で言うところの大動脈と毛細血管のような関係だと高橋は理解しました)

なお,上記の地下水脈について,水に押し出されて空気も行き来するため,高田氏は「通気浸透水脈」と呼んでいます。

逆に「通気浸透水脈」が通りが悪くなるとどうなるのでしょうか。

植物の根が地表浅くに密に張るため,根が深くまで張る必要がある植物種は淘汰されるため,植物種は減少し,階層構造も崩れます。

今,全国で問題になっている松枯れやナラ枯れや竹害も,通気浸透水脈が機能しなくなっているのが原因です。

また,通気浸透水脈の滞りが発生すると,自然はその滞りを解消しようとします。その具体的な現れが,土石流です。

土石流が発生すると谷底が深くえぐれますが,谷筋が深まれば周辺の土中の水と空気が抜けやすくなり,それにより流域の水と空気の停滞が解消に向かいます。

なお,通気浸透水脈の通りを悪くする要因は一つではありませんが,人工的な構造物が原因であることが多いです。

代表的なものはダムで,ダム自体の重量及びダムで水をせき止めることでダムの底に溜まる堆積土により浸透性が失われます。また,ダム自体の重量により圧迫されて浸透性が失われます。

ダムによる浸透性の低下を解消するために,上記の原理で土石流が発生するため,砂防ダムのような災害防止のためのダムによって土石流が発生するという事態になっています。

2.改善するための方法

では,通気浸透水脈のとおりを良くするためにはどうしたらいいのでしょうか。

高田氏は古人がしてきた施工(高田氏は造作と呼ばれています)は通気浸透水脈を活性化させるものがあると言います。

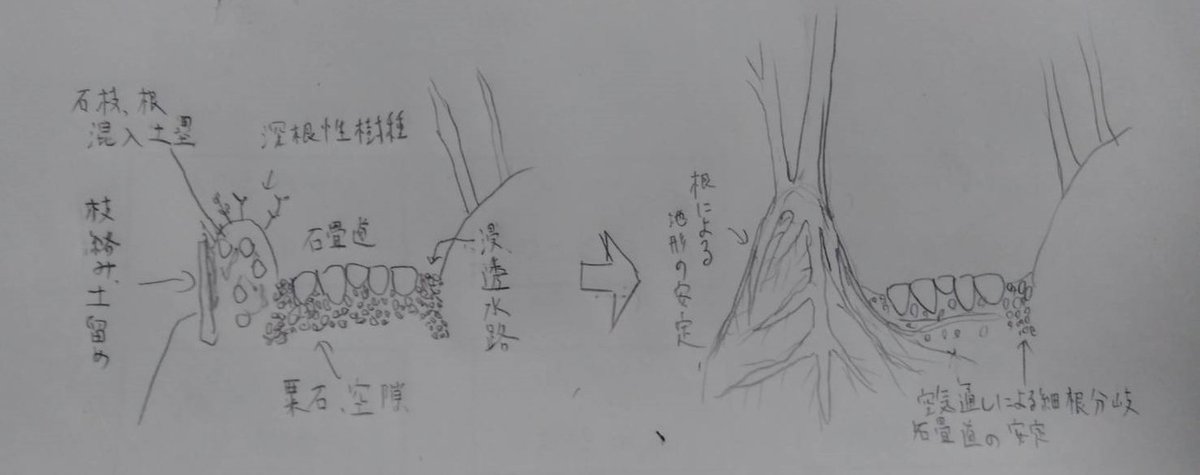

ここでは古山道に使われている施工の仕方を紹介します。

道となるところに栗石(ヤモリーズで言うところのバラス)と石畳が敷かれています。石畳の横は溝が掘られている形となり,そこで通気性と浸透性が確保されます。

また,谷側に盛り土をし,枝葉を絡めて樹木苗を植えます。するとその樹木が大きくなると根が道の方にも伸び,道の安定につながります。

(施工時,右が施工後の安定後)

ただ,これは歩道としての道で,車が通ることは前提とされていないので,林業に応用するにはむずかしいと思いました。

(講演の後に質問し,車の重量に耐えうる道の施工方法についても説明を受けたのですが,残念ながら理解しきれませんでした。一応以下に図だけ示します)

21日は実際に講演で話された内容を元に,御嶽山のスキー場跡地での作業がありました。それも記事にしようと思ったのですが,私自身の理解が十分ではないため,とてもまとめきれなかったので割愛させていただきます。

3.一応のまとめ

講演を聞いたとき,2日目の実際の作業をしつつ話を聞いた時,「山を良くする本当の原理と方法だ!」とたいへん感動しました。で,出張を帰ってからすぐに内容をまとめようと奮闘したのですが,今日までまとまりませんでした。私の理解がまだまだ不十分だからでしょう。

とりあえず重要だと思ったのは,

・土中の水及び空気の通りを良くすることが大事

・人間の作業で安定を終了させるのではなく,自然の作用で安定させる

以上です。

ところで,今回の出張で得た知見は本当に大事なことだと強く感じたのですが,まだまだ自分の理解が不十分なこともまた明らかでした。

そのため,年末に今回の講師の高田宏臣氏にお願いし,研修を受けさせていただけることになりました。

次回のnoteの記事では,研修で学んだことを記事にしようと思います。

今回は以上です。

いいなと思ったら応援しよう!