お手入れと津軽三味線

左手指の付け根あたりがここ数日、筋肉痛です。最近習った新しい奏法のおかげでしょうか。気にはしつつ、成長痛だと思って1日自主練を続けているのですが、最近のスポーツ医学では休息も重要なんて言われていて『どっちがいいのか?』悩んだりします。急に肌寒くなったこともあり、心身ともにネガティブモードのようで、何を練習しても悪いところばかり目立ちます。どうにかして自分の成長できたところを見つけて『ちゃんと成長しているよ!』といってあげたいところなのですが。。。

SNSを見ていると、『撥が欠けた』『糸が切れた』という投稿をよく見かけます。特定の方が何度もなっている訳ではなく、皆さん満遍なくそういった事象が起きているようで。もちろん私も糸が切れることはありますが、流石にまだ撥が欠けたり、折ったりしたことはありません。折るほど練習に打ち込んでいるのか、折れるような不測の事態が起きたのか、そこまでは読み取れませんが、事象から『自分自身の演奏が如何なるものか?』はほんのちょっとわかってきました。

糸が切れる

糸が切れる際は、場所が重要だということがわかってきました。駒の部分で切れている場合は駒と糸の接点に余計な負荷がかかっている、もしくは駒が鋭利に削れているなどが考えられますから、駒そのものをメンテナンスしたり、駒をセットする際に丁寧に糸を扱わねばならなかったり、叩き方を変えたりと様々なことを考えます。

弾いている箇所で切れる場合は、撥が糸に触れる角度だったり、力だったりに無理がかかっている証拠なわけで。もちろん、経年で摩擦で切れることもあるとは思いますが、そうそう切れるものでもありません。撥を持つ右手にもっと意識を向けて『音は大きく、柔らかく』弾かねばなりません。特に『竹山流』は、『唄うように弾く』ので、他の流派の方々のように強く激しく叩くこともあまりありません。切れるということは、流派の奏法に合わない弾き方をしている、ということであって。頭では思っていても、体はできていないということを、『糸』が教えてくれているのだと思います。

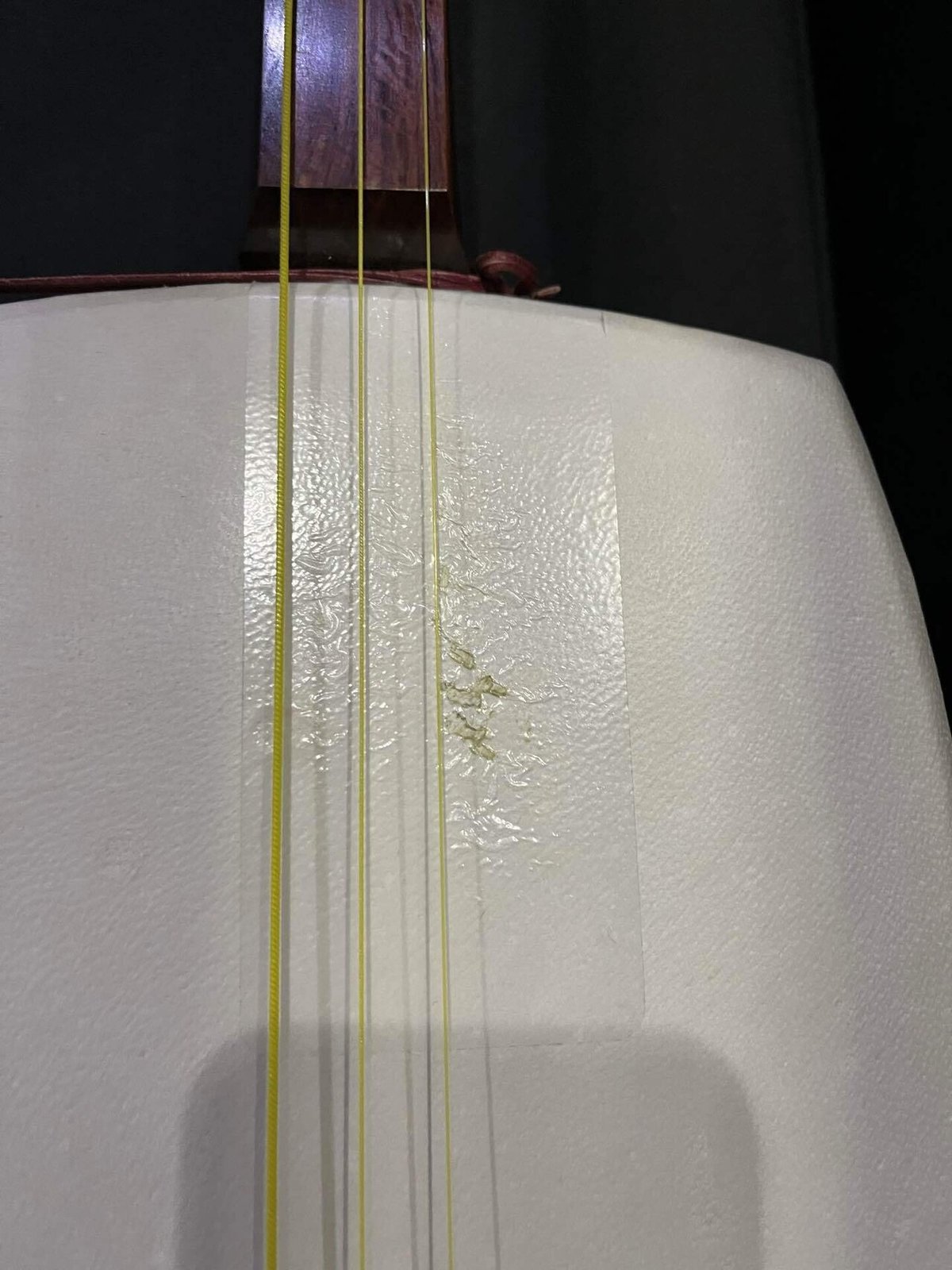

皮のキズ

三味線は、『胴』という皮を張った太鼓がついています。ギターでいうボディの部分ですね。特に撥で弾く位置には(たぶん)皮を保護するために透明なシールが貼ってあるのですが、ここが少しずつ傷ついてきます。当然、叩いた箇所に傷がつきますから、劣化が激しい場所は『普段弾いている位置』ということになります。流派によってその傷の位置は若干異なると思いますが、私が学んでいる『竹山流』は比較的、棹(ギターでいうネック)に近い位置に傷がつく必要があります。良い音色で弾くための工夫として少し上の方を弾くのですが、写真を見て分かる通り想像よりも数センチ下の方で演奏していることがわかります。習いはじめの頃からずっと言われていることなのに、直せていないのだなぁと反省しています。意識していても、いざ演奏を始めると曲の後半辺りからその意識が薄れるのかだんだん下の方にズレているようで。癖とは恐ろしいものです。どうにか来春くらいまでには克服したいものです。

手のひらがベタベタ

手汗がすごいのです。汗は「暑いとき」に出るものと思いがちですが、そうとも限らないようで。力んでいるときや、焦りがあるとき、緊張しているときのほうがベタついた汗が多い気がします。自主練で緊張とはなんとも変な感じがするかもしれませんが、仕事の前や、時間制限があるときほど焦りや緊張が起きやすく、手汗がひどい気がしています。「たら」「れば」を言ったらきりがありませんが、もっと自由な時間があったらなぁと思ってしまうと練習も散漫になりがちです。気持ちを落ち着かせる時間(マインドフルネス??)を作ったほうが、あるいは余裕を持って練習ができるのかもしれません。

我が家の観葉植物がまた葉を広げました。今年は豊作で、どんどん新しい葉が出てきます。植物のように、成長が目に見えたらどんない良いでしょう。まずは心のメンテナンスをして、素直に成長できている場所を褒められるように、それから目に見える傷から少しずつ癒せるように、あれこれと工夫しながら自主練を続けたいと思います。