あの女子高生は、予言者だったのかもしれない

家に帰ろうと地下鉄に乗ったら、次の駅で私の前に座っていた人が降りて、横並びの一番端の席が空いた。

ラッキー。

いそいそと、空席に座る。

電車はそこそこ混んでいるので、すぐにドア付近に立っていた人たちが空いた空間に流れ込んでくる。

私の前には、紺の制服に身を包んだ高校生らしき女の子が立った。

大ぶりな布バッグとスクールバッグを両肩に下げている。

電車が揺れるたびにやじろべえみたいに揺れるのがなんだか不憫で、「席、代わりましょうか?」と声をかけた。

「いえ、大丈夫です。座っててください」とブンブン手を振って断られたので、それ以上食い下がることはせず、再び文庫本に目を落とした。

ちなみに今読んでいるのは、三浦しをんさんの『極め道 爆裂エッセイ』。

攻めまくりなサブタイトルを裏切らない、ところどころで「ぶふっ!」と吹き出さずにはいられないエッセイ集だ。

「次の停車駅は〇〇、〇〇です」

降車駅が呼ばれたので、慌てて鞄に本を押し込みチャックを引っ張る。

が、ニット帽を挟んでしまっていたらしい。ぐっと踏みとどまったチャックの裏切りによって、私の左手の甲は勢いよく座席の側壁にぶち当たった。

づぁ!

思わず周囲の人にも聞こえるような、苦悶と驚愕の叫びを上げてしまう。

すると、さっき席を固辞した女子高生が「大丈夫ですか!?」と目をまん丸にして心配してくれた。

大丈夫ですありがとうございます、と軽く手をさすりながら答えて、大げさな声を上げてしまったことを反省していると、彼女はスクールバッグのサブポケットをごそごそしていた。

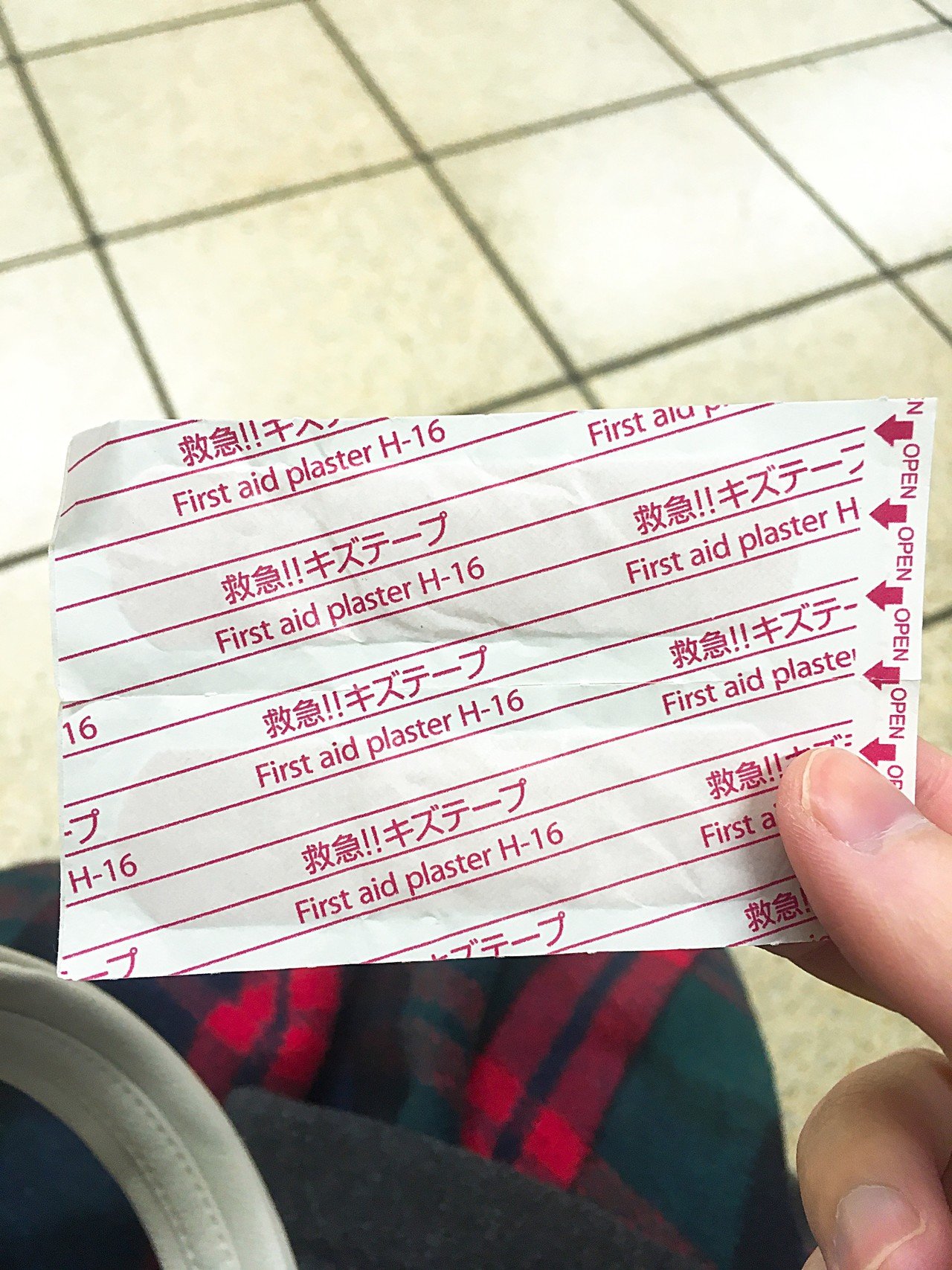

「あの、使ってください」と笑顔で差し出されたものを見て、私は瞠目した。

絆創膏である。

絆創膏……??

私が思いっきし左手を打撲したの、めっちゃ至近距離で見てたよね?

血が出る兆候ゼロなんですけど?

……ひょっとして、そういうボケなの?

初対面だから超ツッコミにくいんだけど、そうなの?!?

ねえ!!!

突然の絆創膏の登場にたっぷり一秒ほど唖然としたものの、私は「ご親切にありがとうございます」と女子高生に負けないくらいの笑顔でそれを受け取った。

駅のホームでよくよく見たら、絆創膏は二枚もあった。

それにしても。

私も一応絆創膏は持ち歩いているのだけれど、こんなに綺麗な状態を保ってはいない。

時間が経ちすぎて外紙と本体がべちゃべちゃにくっついていたり、鞄の中を大冒険しすぎて折れたりめくれたりしているものばかりである。

自慢じゃないが人様にあげられるような状態のものは、一枚もない。

ていうか自分の怪我に使うのだって、正直ちょっと嫌だ。

毎回背に腹はかえられぬ思いでヨレベチャ絆創膏を装着し、みんなはどうやって保管しているんだろうとため息をついていた。

あの子がどんなふうに絆創膏を所持しているのかを見逃してしまったことを、ちょっと残念に思う。

彼女のスクールバッグには、ミシュランガイドのキャラに似た、白くてもくもくした世間一般にはかわいいと認知されにくそうなマスコットがぶら下がっていた。

そういえば彼女くらいの頃、今振り返るとどうしてアレがあんなに流行っていたのだろうと疑問を抱かざるをえない不気味な配色の手長トカゲみたいなぬいぐるみ(おぼろげな記憶を頼りにググってみたら、宇宙人だと判明)や、メキシコのお守りとかいう毛糸でぐるぐる巻きのミイラみたいな人形を、私たちは鞄や筆箱、携帯(当時はみんなガラ携だった)から下げていたっけ。

それらの大きな役割は、友情の証。

大人には理解されないかわいさを共有する、ウチらはずっ友。

そんな仲よしこよしの象徴を、これ見よがしに引っさげていたあの頃。

彼女たちも今、そんな時代を過ごしているのだろうか。

ともあれ、心優しいあの子に幸あれ。

いつも「ざむいざむい」と呻きながら歩く帰り道が、今日は少し暖かいとすら思えた。

よーし、今晩はサバにしよう。

いいことがあった日やいいことがあってほしい日に、私はサバを食べることにしている。年がら年中ラッキーアイテムがサバの女、それが私だ。

鼻歌交じりにサバの味噌煮缶をレンコンと茄子と一緒に炒めながら、缶を洗うことにする。

缶の中にスポンジを入れてぐるりと周壁をなぞった瞬間、人差し指と中指にパッと赤い筋が走った。

でえっ! 切っちゃったじゃん!

一人暮らしの独り言は大きい。

急いで絆創膏を取りに行こうとして、女の子がくれた絆創膏のことを思い出した。

もしかして、これを予期し…て……?

いやいやいや、さすがにそれは考えすぎでしょう。

でも……と私は流血中の人差し指と中指を見つめた。

怪我した指は二本。

もらった絆創膏は二枚。

ひょっとして彼女は、とぼけた女子高生に姿を変えた、親切な予言者だったのではないか。