37機目「13歳からのアート思考」

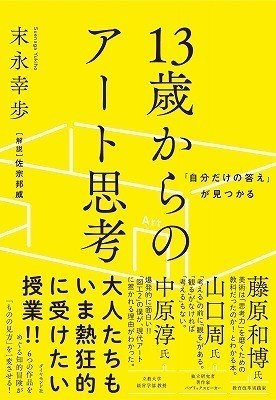

「13歳からのアート思考」(末永幸歩 ダイヤモンド社)

この本。まえがきから非常に本質的な問いを投げかけてくれます。

小学校の時の「図工」から中学生に上がった時に「美術」になった途端に人気は急落してしまいます。

まあ、僕なんかは最初から絵を描くのが苦手中の苦手で、3次元を描くことでできず、数学の空間図形もまったく解けなくて、そういうセンスがないんだなあと思い込んでいました。

30歳過ぎて、岡本太郎の「今日の芸術」(光文社文庫)を読むまでは美術館なんて、自分には関係のないところだと思っていました。「美術教育」によって、僕は完全に苦手意識を持ってしまいました。

ところが末永さんによれば、こうした意識を植え付けてしまうのは「技術・知識」偏重型の授業スタイルに原因があるということです。

「アート思考」、つまりアーティストのように考えるとはどういうことか。

末永さんによれば、

1 「自分なりのものの見方」で世界を見つめ

2 「自分なりの答え」を生み出し

3 それによって「新たな問い」を生み出す

このような思考プロセスを生むための作法を「アート思考」と呼ぶそうです。

そして、この本のハイライトは、冒頭の「オリエンテーション」にあると感じています。(まだ読み終わってませんが)

ここでは、「アートという植物」をテーマに説明がされます。

~~~以下、一部引用

地表面には黄色い可憐な花を咲かせているタンポポは、地中かなり深くに根を伸ばしています。

「アート」というのはタンポポに似ています。地表部分には花が咲いています。これはアートの「作品」にあたります。この花の色や形には、規則性や共通項がなく、じつに多様です。本書ではこの花を「表現の花」と呼ぶことにしましょう。

この植物の根元には、大きな丸い種があり、「興味」や「好奇心」「疑問」が詰まっています。アート活動の源となるこのタネは、「興味のタネ」と呼びたいと思います。

「興味のタネ」からは無数の根が生えています。複雑に絡み合い結合しながら、なんの脈絡もなく広がっているように見えますが、じつのところ、これらや地中深くで1つにつながっています。これが「探究の根」です。

「アートという植物」は「表現の花」「興味のタネ」「探究の根」の3つからできています。しかし、タンポポのときと同様、空間的にも時間的にもこの植物の大部分を占めるのは、目に見える「表現の花」ではなく、地表に顔を出さない「探究の根」の部分です。

(中略)

「アートという植物」は「興味のタネ」からすべてがはじまります。「アートという植物」が地下世界でじっくりとその根を伸ばしているあいだ、「地上」ではほかの人たちが次々ときれいな花を咲かせていきます。なかには人々をあっといわせるようなユニークな花や、誰もが称賛する見事な花もあります。しかし、「アートという植物」は、地上の流行・批評・環境変化などをまったく気にかけません。それらとは無関係なところで「地下世界の冒険」に夢中になっています。

不思議なことに、なんの脈絡もなく生えていた根たちは、あるときどこかで1つにつながります。それはまるで事前に計画されていたかのようです。そして、根がつながった瞬間、誰も予期していなかったようなタイミングで、突然「表現の花」が開花します。大きさも色も形もさまざまなですが、地上にいるどの人がつくった花よりも、堂々と輝いています。

~~~ここまで一部引用

いやあ、それだよって。

「世界のひとつだけの花」って本当はそういうことじゃないかって。

まず、「探究の根」を伸ばすことからだって。

そして、このオリエンテーションのラストを締めくくる問いかけが熱い。

誰かに頼まれた「花」ばかりつくってはいないか?

「探究の根」を伸ばすことを途中で諦めていないか?

自分の内側にあったはずの「興味のタネ」を放置していないか?

いいですね。

グサッと来ます。

中学時代に聞いたHOUND DOG「AMBITIOUS」を思い出します。

昨日とおんなじ地図をひらいて旅をあきらめてないか?

時に流されてるだけでいまを忘れかけていないか?

傷だらけの膝が輝いてる少年でいられるか?

まちがいをおそれてばかりいて立ち止まっていないか?

(HOUND DOG「AMBITIOUS」88.4.1 歌詞は2番)

いいですねえ。

まさに13歳でしたよ、僕。笑

アーティストに限らず、自らの「興味のタネ」から「探究の根」を伸ばすこと。これって、これからの時代、みんなに必要なことなんだよね。「共通の答え」なんて存在しなくて、「自分なりの答え」「自分たちなりの答え」で生きていくしかないんですもん。

そういう意味では、学びの環境として、この町は最高だなと、僕は思うのです。