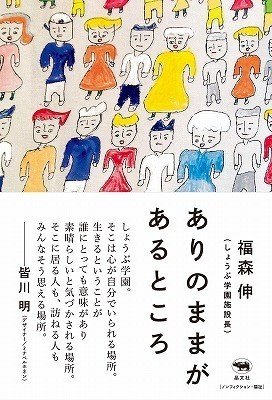

28機目「ありのままがあるところ」

「ありのままがあるところ」(福森伸 晶文社)

鹿児島・しょうぶ学園施設長、福森さんの本。以前からしょうぶ学園の話は聞いていて、一度訪れたいと思っていたところ。

その前に本に出会ってしまいました。

2月4日立春。外は雪が降り、真っ白ですが、ここから春へと向かっていきます。

本屋をやっていて、いちばんゾクゾクするのは、心から売りたい本に出会ったとき。「この本を俺が売らないと日本に未来はないんじゃないか」という勝手な本屋使命感に満たされるとき。

「ありのままがあるところ」は久しぶりにそんな1冊となりました。まだ読み途中なんですけどね。

2018年終わりから2019年頭にかけて、ずっと思っていた「就活の違和感」というテーマに対して、大きな問いを投げかけてくれる1冊。

「適応する」っていうのは本当に「価値」なのだろうか?と問いかけてきます。

~~~以下読書メモ

過ぎた日々を振り返ると、かつては少しでも利用者が幸せになればと思っていながらも、それが彼らの生き様に余計な手出しをすることでしかなかったのだと思い至る。社会のルールや常識に囚われ、自分が正しいと信じている、世間で言う「ノーマル」に彼らを近づけようとしてきたと知る。

彼らには、できないことを克服しないといけない理由がまったくない。なのにどうして私は彼らをがんばらせて私たちの意図する目的をやり遂げさせようとしているのだろう。

社会のルールに従い、そこに築かれる人間関係に囚われて行動する。それを「正しいことだ」と信じ「そうでなければいけない」と常識に近づけるように障がい者を導くとしたら、それは多様性の否定でしかないだろう。

アートは単体では存在しない。作品と見る人の感性の間にアートがある。つまり「間」にアートがあるのであって、作品そのものはアートではない。

悩みは解決するものであっても抱えるものだとは思っていなかった。

私はわがまま勝手に生きてきたつもりであったが、本質的には他人を気にして影響を受け、また影響を与えようと自分の行動を制御してきた。それは他人にコントロールされることを受け入れることでもあった。コントロールするかされるかの関係性の中でしか生きてこなかった。

~~~ここまで読書メモ

刺さる。グサグサと来ます。魂を揺さぶられるとはこのことでしょうか。

さっき読んでいたところにはこんなことが。(91ページ)

「私は外部の影響を受けての流行や世間体には違和感を覚えている。と同時に世間におもねらない自分というのは、わがままで甘えたがっている。そのことについても知っている。自分に正直にありながら社会性を持つのは難しい。嘘をつかないと社会でうまく生きていけない。そこに矛盾を感じて何か言っては後悔し、強い自己嫌悪に襲われる。」

これ。「就活の違和感」そのものじゃないか。

この本、売りたい。僕が売りたい。

そう強く思った。

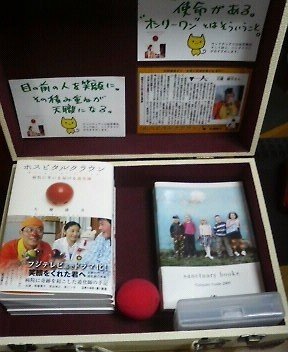

思えば、ツルハシブックスが開店する2年前に僕は日本でいちばん小さな本屋を始めていた。

店舗面積はタテ24cm×ヨコ34cm×高さ11cm(0.02坪)

店舗購入費用は1,575円。

取り扱い書籍は「ホスピタルクラウン」(大棟耕介 サンクチュアリ出版)のみ。

この小さなトランクを、車のトランクに乗せて、本屋の名刺をつくって、出会う人に本を紹介していた。

この本を売りたい。

いや、この本を俺が売らなければ、日本の未来が見えてこない。

そんな勘違い。

「ありのままがあるところ」はそんな出発点を思い出せてくれました。

さて、本屋をはじめるとするかな。