26機目「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか」

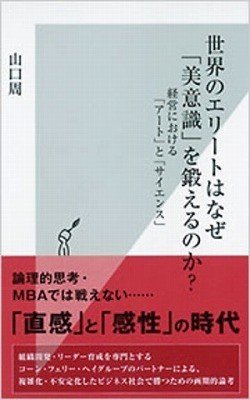

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? ~経営における「アート」と「サイエンス」 (山口周 光文社新書)

25機目の「劣化するオッサン社会の処方箋」につづいて読んでほしいのはこの本です。

僕は約2年前この本を読んで、今の働き方は美しくないな、と思って前職を退職しました。

~~~今日のメモ

「イノベーションが競争の鍵だ」ということを誰もが言うようになったということは、つまりすでにイノベーションは競争の鍵ではない、ということでもあります。

競争戦略というのは差別化を追求するわけですから、皆が同じ目標を掲げて走っているという現在の状況の先に、大きな見返りがあるとは考えられない。

問題になるのは「イノベーションのその先」に何を追求するか、ということです。このパースペクティブを持たないままに、「イノベーションの実現」だけをゴールに走るのは非常に危険だと思います。

世界観とストーリーは決してコピーすることができない。

デザインとテクノロジーはコピーできるが、ストーリー性だけは、コピーされてもオリジナル価値が揺るがない最後の価値である

アカウンタビリティとは要するに「言語化できる」ということであり、言語化できることは全てコピーできるということです。

ノート型パソコンというイノベーションを生み出したのは東芝でした。優れたイノベーションは、それが優れていればいるほど、即座にコピーされることになります。デザインとテクノロジーはサイエンスの力によって容易、かつ徹底的にコピーすることが可能だからです。

人生を評価する自分なりのモノサシを持ちなさい

これからのビジネスリーダーの素養として、最も重要な要素は何かそれはセルフアウェアネス=自己認識である。つまり、自分の状況認識、自分の強みや弱み、自分の価値観や志向性など、自分の内側にあるものに気づく力のことです。

「システムに良く適応する」ということと、「より良い生を営む」というのは、全く違うことだからです。

「誠実性」というコンピテンシーを高い水準で発揮している人は、外部から与えられたルールや規則ではなく、自分の中にある基準に照らして、難しい判断をしています。

「悪とは、システムを無批判に受け入れることである。」ハンナ・アーレント

「悪」というものが、システムを受け入れ、それに実直に従おうとする「誠実さ」によって、引き起こされるものだとすれば、私たちは、「悪」に手を染めないために、どうすればいいのか?

「システムを相対化すること」しかありません。

自分なりの「美意識」を持ち、その美意識に照らしてシステムを批判的に見ることでしか、私たちは「悪」から遠ざかるすべはないのです。

一方でシステムから排除されてしまえば、社会的な成功を収めることは難しい。ここに私たちが向き合っている大変難しい問題があります。

「システムを批判的に対象化する」ということは、そのまま「システムを全否定する」ことを意味するわけではありません。

システムを修正できるのは、システムに適応している人だけです。

つまりエリートの役割なのです。

~~~ここまで今日のメモ

やっとタイトルの意味が分かった。エリートこそがシステムを修正できる。そしてそれに気づくのは美意識の力だ。

オウム真理教事件が引き起こされたのは、システムへの過度の適応と美意識の欠如だった。

美しさを鍛えながら、クリティカル・シンキングというか、相対的にシステムを見ることが必要だ。

本を読み、美意識を磨き、目の前のことをどう感じるのか、表現していくこと。

それは本当ですか?

と問いかけること。

たとえば、「自分に自信がない」っていうのはダメなことだと思えるけど、それは本当にダメなことなのか?

ひとりでは何もできない。ということは、言い方を変えれば、必ず誰かと一緒にやるということ。

それっていま、むしろ求められてるんじゃないの?っていう、そういう発想。フラットな関係性の中でプラスを掛け合わせていく。

そういう中で「美しい」に出会うこと。

「美しくない」と思うことはやめること。

その繰り返しで、自らの「美意識」を鍛えること。

それが一番、大学時代に必要なことなんじゃないのか?

と僕は思います。