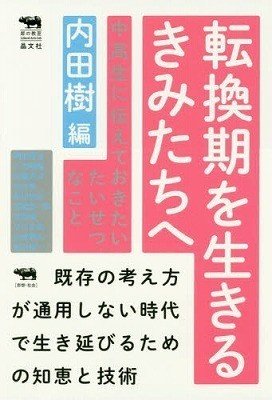

17機目「転換期を生きるきみたちへ」

「転換期を生きる君たちへ~中高生に伝えておきたいたいせつなこと」(内田樹編 晶文社)より、小田嶋隆さんの「13歳のハードワーク」。

まず最初にやらなきゃいけないのは、「呪い」を解くことなのではないか?と僕は思います。

2003年12月に発売された「13歳のハローワーク」(村上龍 幻冬舎)

小田嶋さんは、この本を「呪いの本」だと断じます。

僕も持っていたこの本に対する違和感を表現されている素晴らしい文だったので、長文になりますが引用します。

~~~ここから一部引用

この本の問題点は、まず「職業」を、「職種」で説明しきろうとしたその編集方針にある。

「13歳のハローワーク」を作ったスタッフは、「職業」を勤労者が担当している「作業内容」ないしは「仕事内容」に沿って分類したわけだ。

しかし、有業者の53.69%は正社員、非正規も入れると82.78%が被雇用者すなわち「会社員」ということになる。要するに、現状、多数派の有業者は「まあ、強いていえば会社員かな」ぐらいな分類の中に含まれているということだ。

ところが、「13歳のハローワーク」には、「会社員」という分類項目はない。というよりも、編集方針からすると、自分の「所属先」を言明したに過ぎない「会社員」という働き方は、そもそも存在しない建前になるのだろう。

まえがきで村上氏はこう呼びかけている。「自分に『向いている』仕事があるはずだと、心のどこかで、強く思うようにしてください。」

私は、個人的に、本書が「会社員」という巨大な集合をあえて無視したことを、単なる編集方針の問題だとは考えていない。もっと底深い「思想」のようなものを仮定しないと、この謎は解けないと思っている。

村上龍氏の考えでは、「会社に魂を売って」「組織の言いなりになって」「ネクタイを首輪代わりにした犬みたいな社員として」働きたがる「社畜ワナビー」の就活生になる前の、もっと若くて純粋な13歳の子供たちに、

「自分の裁量で判断し」「自分の名前と責任において自活し」「己のリスクによって行動し」「己の才覚で勝負し」「自分の能力と意欲を武器に社会と対峙している」「フリーランスの」「一所懸命の」「独立自尊の」職業観を

ぜひ植え付けたいというふうに考えたのだと思う。

彼はサラリーマン根性と役人根性が大嫌いで、役職と肩書でものを言う組織人間の考え方に我慢がならないのだと思う。

「13歳のハローワーク」を鵜呑みにして、サラリーマン蔑視と一匹狼への強烈な憧れを抱くことになった何十万人かの子供たちの中から、村上龍に匹敵する才能を発揮するクリエイターが、三人か四人くらいは現れるかもしれない。

であるのなら、その彼らにとって、「13歳のハローワーク」はバイブルだっということになるのだろう。

が、若気の至りで、新卒一括採用の就活を蹴とばした結果、不利な条件の非正規労働に甘んじることになっていたり、いつ終わるともしれない親がかりの失業生活の中に沈み込む羽目に陥ったより多い若者たちにとって、本書は、結果的には、逸脱へのパスポートだったということになる。

サラリーマン蔑視以上に有害なのが、この本の中で度々登場する、「職業こそが人間に生きがいと存在証明と自由を与える最重要な要素だ」という思想だ。

村上氏はそう考えているのだろう。そのこと自体はかまわない。誰であれ、アタマの中で考えることは自由だ。

とはいえ、ぶっちゃけた話をすれば、村上龍氏が「職業こそが人間の第二の顔なのだ」と考えているのは、彼自身が思い描いた通りの職業で、望んだ通りの成功をおさめた人間だからなのだと思う。

彼は「特例」なのだ。

ということは、あの分厚い大型本を要約すると、「おまえも村上龍になりたいだろ?」というお話になる。

いや、誰もが村上龍になれるのであれば、それはちょっと魅力的な取引かもしれない。でも、社会の職域分布はそういうふうにはできあがっていない。

六人のメンバーで演奏するロックバンドに一万人の観客が押し寄せるからこそロックンローラーは食べていけるわけだし、一人の小説家に対して数万人の読者が想定できるからこそ、小説家というビジネスモデルが成立している。

これが逆だったらお話にならない。一万人のロケンローラーが六人の観客しか集められなかったら、ロケンローラーは誰一人として食べていけない。あたりまえの話だ。

私自身が子供だった頃、私の親の世代の人間は、職業についてあまり難しいことを言わなかった。「食っていくためには働かないといけない」というシンプルな断言が、彼らの職業観を物語るほとんどすべてだった。

夢がないと言えば実に夢のない話だが、当時、仕事と夢は、同じどころか、むしろ正反対の言葉だったのだから仕方がない。

何でもいいから職について、とにかく食えるだけのカネが稼げれば上等じゃないか、という、その一見夢のない見込みの持ち方が、逆に昭和の人間の楽観性を支えていた。

いまの若い人たちを見ていてあわれに思うのは、就業ということについてあまりにも悲壮な考えを抱いているように見える点だ。

彼らは、自分の望む職業に就けなかったら、自分の人生は失敗だというふうに考えていたりする。

その一方で、サラリーマンをバカにしていて、企業の従業員になることを、魂を売り飛ばすことだと、いとも簡単に短絡していたりする。

「違うぞ」と、私は「13歳のハローワーク」の呪いを解くために声を大にして言いたい。

「生きがい」やら「自己実現」やら「アイデンティティー」やら「自己表現」を、「職業」の中に求めるのは、筋違いだということを、はっきり申し上げておく。

たしかに「13歳のハローワーク」を読むと、職業こそが社会とつながる唯一の接点であり、働くことが最も真率な自己表現であるという旨のお話が繰り返し強調されている。

が、実際のところ、この見方には、さしたる根拠があるわけではない。

言ってみれば、世の中には、自己表現がそのまま仕事になるタイプの稀有な職業もありますというだけの話だ。

現実の社会を見れば、多くの人々が、職業とは別のところに生きがいを見出している。

13歳の少年少女が、自分の将来を職業という分類だけでイメージすることは、危険だ。自分が何かに向いていると思い込んでいるその何かが、本当に自分に向いているのかどうかは実際には誰にもわからない。

むしろ、職業の入り口に立つ前の段階で、自分の向き不向きを決めつけてしまうこと自体が無謀だと考えるほうがマトモだろう。

「この広い世界には、きっと自分に向いた仕事があるはずだ。」

という思い込みを抱くことは、夢を持つこととは違う。それは人生の選択を狭めかねない。その意味で、あまりおすすめできない。

そもそも職業は、その職に就きたい誰かのために考案されたものでもなければ、その職に向いた資質を備えた若者にふさわしい職場を与えるべく用意されたものでもない。

職業は、ごくシンプルに、人間社会の役割分担の結果として、社会の必要を満たすためにそこにあるものだ。

ゴミを拾うのが大好きな人間がいるからゴミが生まれているのではない。ゴミ愛好家のために廃品回収業という職業が考案されたわけでもない。

「たいていの仕事に向いている人間もいれば、ほとんどの仕事に向かない人間もいる」というのが本当だ。全世界の人間に、ひとつずつ、その人だけに向いた仕事が用意されているわけではない。そんなのはまやかしだ。

職業の肩書で人間を評価する考え方を全員が受け入れる必要は無いぞということを申し上げようとしている。

職業信仰は、ある意味で、偏差値信仰と学歴信仰よりタチが悪い。というのも、学歴や偏差値が、しょせんは数値化された一面的な能力の指標であるのに比べて、「職業」が物語る「能力」は、ずっと多岐にわたるからだ。

だから、職業を背景とした肩書信仰は、特定の職業に就いている者(あるいは職業についていない人間)への差別を生じさせる。

それ以上に、職業信仰は、「どこかに青い鳥(自分に向いた楽しくてやりがいのある仕事)がいる」という空虚な不遇感の温床になる。その意味で実に厄介だ。

多くのベテランがいうように、仕事の素晴らしさやくだらなさは、ある程度の期間それに携わってみないとわからないということだ。

であれば、職業の名前で他人の能力を判断したり、自分に与えられている肩書きで自分の幸福度やプライドを計測することは、テストの点数で他人を値踏みすること以上に空しいということがわかるはずだ。

13歳の君たちはとてもアタマが良い。それだけに、アタマで何かを判断することには慎重にならなければならない。

仕事はいずれ向こうからやってくる。それまでの間は、なるべくバカな夢を見ておくことをおすすめする。

~~~ここまで一部引用

そうそう、そうそう。

もう、これは呪いだよ、って。

ツルハシブックスに暗い顔して入ってくる就活生の多くが、この「呪い」に侵されていた。

「やりたいことがわからないんです」

これに対する回答は、きっと以下のようになる。

「この広い世界には、きっと自分に向いた仕事があるはずだ。」という思い込みを抱くことは、夢を持つこととは違う。それは人生の選択を狭めかねない。その意味で、あまりおすすめできない。

そもそも職業は、その職に就きたい誰かのために考案されたものでもなければ、その職に向いた資質を備えた若者にふさわしい職場を与えるべく用意されたものでもない。

職業は、ごくシンプルに、人間社会の役割分担の結果として、社会の必要を満たすためにそこにあるものだ。

ゴミを拾うのが大好きな人間がいるからゴミが生まれているのではない。ゴミ愛好家のために廃品回収業という職業が考案されたわけでもない。

職業は、職業であって、それ以外でもない。職業で、自己表現をする方法もある、だけで、それが唯一の方法ではない。

16機目で紹介した「ナリワイをつくる」からの流れでいえば、仕事を複数持つことだったり、現在の仕事以外の「ナリワイ」と呼ばれるようなものをつくっていくこと。

「表現する」ことは、人が生きていくにあたって必要なことだと僕も思うのだけど、それをいわゆる仕事(賃金を対価にもらう何か)に求めなければいけないわけではないと僕も強く思う。