まちづくりとアートの関係〜さいたま市、今後への期待

ここでは、都市づくりNPOさいたまが2013年~2020年に発行してきた「つくたま情報紙」より、特集記事をご紹介します。

今回ご紹介するのは、2014年10月発行の第3号より、「まちづくりとアートの関係〜さいたま市、今後への期待」です。

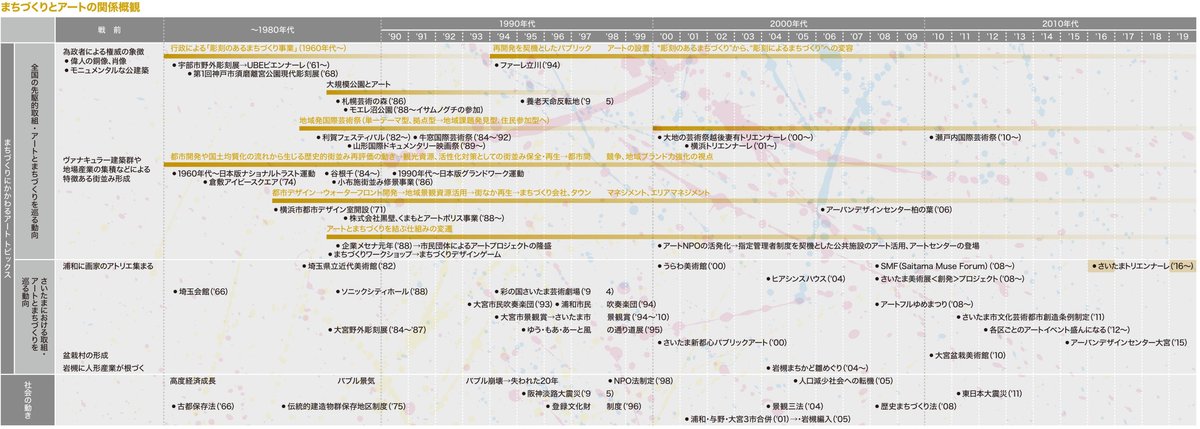

まちづくりとアートの関係概観

まちづくりとアートの関係を概観すると、表のようないくつかの流れでとらえることができるだろう。

①まちづくりとアートの邂逅

近代以降まちに表れるアートの姿としては、戦前までは為政者による権威の象徴としてのアートの役割が見て取れる。例えば偉人の銅像や肖像であり、モニュメンタルで様式的な公建築などである。それらはアートの力を借りて、高尚で畏れおおいもの、敬意を持って接するものとしての意味性をまとっていた。

敗戦を機に、まちなかで権威の象徴としてのアート役割が後退した後、再びまちづくりのなかでアートに光が当てられるのは、高度経済成長期以降である。それは、急激な開発や過疎の進行など、全国で都市と地方が一斉に変容していくなかで、アートの力をまちづくりに活かそうとする様々な取り組みとなって表れてくる。

①-1彫刻のあるまちづくり事業〜パブリックアートの設置

「彫刻のあるまちづくり事業」は、1960年代に山口県宇部市が先駆けとなり全国の自治体に広がりをみせた。宇部市は、当時「降灰量日本一」とされた公害対策のために、都市緑化に積極的に取り組む必要があった。そして、都市緑化をより効果的に演出する要素として「彫刻」に着眼し、彫刻展(コンペティション)を定期的に開催することによって、市内に設置する彫刻コレクションを計画的に充実させていった。

宇部市の取り組みは「彫刻のあるまちづくり事業」として手法化され、神戸市では文化行政として須磨離宮公園現代彫刻展を開催し、芸術文化の観賞の場づくりが進められた。こうして「彫刻のあるまちづくり事業」は、文化行政のあり方の一つとして、行政による彫刻の発注調達とパブリックな空間への設置という道を開いたのである。これはやがて、駅前や公共施設エントランスに裸の人物彫刻があるのが当たり前の風景につながっていく。

彫刻とまちづくりの関係に一つの転機をもたらしたのは、1994年の「ファーレ立川」だろう。住宅・都市整備公団(現:都市再生機構)によるJR立川駅北口の米軍基地跡地の再開発事業エリアに、100点以上のパブリックアート(現代彫刻)が設置された。分かりやすい具象彫刻から離れ、抽象彫刻やストリートファニチャーなど都市機能と融合する作品が採用され、まちづくりの一部としてのパブリックアートのあり方が提示された。従来は、作品としての彫刻が先にあったのだが、ファーレ立川では、まちと彫刻が呼応する関係性が模索されたといえる。

①-2大規模公園とアート

1960年代〜1970年代にかけて、海外の現代彫刻の世界では、商業主義的に流通消費される彫刻作品のありようへの反発から、インスタレーションなどの時限的表現を含むランド・アート、環境彫刻のムーブメントが巻き起こる。皮肉にも日本では、主にバブル期のリゾート開発や大規模公共事業にその表現の場を得ていく。なかでも大規模公園でランド・アートが積極的に取り入れられた事例では、モエレ沼公園(イサムノグチ)や養老天命反転地(荒川修作+マドリン・ギンズ)があげられる。

①-3地域発国際芸術祭

宇部市で1960年代に始まり現在の「UBEビエンナーレ」に続く現代彫刻展は、地域(地方)発の国際芸術祭の先駆けでもある。地域で独自の視点をもつ国際的な芸術祭を催す動きは、1980年代に新たな盛り上がりを見せる。野外劇場を舞台とする国際演劇祭「利賀フェスティバル」、のちの瀬戸内国際芸術祭の源流ともいえる「牛窓国際芸術祭」、「山形国際ドキュメンタリー映画祭」など、多くの興味深い試みがこの時期に生まれている。そのような個々の単一テーマ型、拠点型の国際芸術祭は、広域を会場とし地域全体をアート化するかのような、「大地の芸術祭(越後妻有トリエンナーレ)」やその後の事例へと発展していく。

当初、世界から第一級の芸術を招来し拝観する趣の芸術祭であったが、やがて、アーティスト・イン・レジデンスや住民参加型プログラムなどにより、地域課題の発見や地域資源の再定義などを通じてまちづくりに直接働きかける、壮大なプロジェクトへと発展してきた。そのような国際芸術祭の意味の変容は都市部での開催にも見られ、「横浜トリエンナーレ」や「あいちトリエンナーレ(国際芸術祭あいち)」などでは、中心市街地の様々な課題のアートによる可視化や、アートプロジェクトによる課題へのアプローチ提案などが内包されている。

②アートかデザインか〜街並みと都市デザイン

これまで見てきた芸術・美術の流れから視点を移し、街並みや都市デザインなどに係る流れを見てみよう。

そもそも日本の街並みは、地理的条件による秩序(土地のことわり)に規定され、自然に逆らうことなく形成・成熟するなかから、日本人の価値観と不可分な「美」を備えてきた。

戦後の高度経済成長期に、地理的条件を解体するような都市開発や国土均質化の流れへのアンチテーゼとして、歴史的街並みを再評価し保全・活用しようという動きが生まれる。他方、拡大膨張する都市では、開発・再開発を計画的にコントロールする価値軸として都市デザインの概念が登場する。

②-1街並み保全・再生

街並み保全・再生の主たる目的は、観光資源開発、地域活性化対策であり、都市間競争を勝ち抜く地域ブランド力強化のまちづくり。アートや文化はそのための手段とされたと言ってもよいだろう。地域独自の街並みや文化を維持継承するにはコミュニティが必要であり、衰退するコミュニティ支援や活性化の手段としてアートや文化が語られることも多い。いずれにしても、地域課題、都市づくりの課題解決の手段として、アートや文化が取り扱われている。しかし本来「芸術」という行為は目的であって手段ではない。課題解決のための計画的行為(営み)は、「デザイン」と呼ぶのが相応しい。従って、街並み保全・再生は、都市デザインの文脈で読み解くべきだろう。

②-2都市デザイン〜エリアマネジメント

横浜市が都市デザイン室を設置したのが1971年のことである。都市の新規開発と再開発が相半ばする時代において、都市整備の方向性を決定づけるために、都市デザインは重要な戦略的指標となった。地方でも様々な実践がある。滋賀県長浜市では、旧北国街道筋に形成された市街地で、老朽化した歴史的建築物をリノベーションしてソフト活用を図る「まちづくり会社」が生まれる。熊本県では「くまもとアートポリス事業」と呼ばれる公共建築物整備が展開する。マスターアーキテクトを指名し、継続的に文化性の高い建築物のストック形成を図る公共政策であった。

地方都市の衰退、中心市街地の空洞化など、バブル期以降顕在化してきた問題に加え、近年では人口減少社会への転換によって、大都市周辺においてもタウンマネジメント、エリアマネジメントが重視され、都市デザインの重要性の本質は色あせていない。

③アートとまちづくりを結ぶ仕組みの変遷

NPO法制定以降、各地にアートNPOが立ち上がっている。その中には、単なる趣味や生涯学習的興味関心を超えて、何らかの地域課題を抱える「場所」に特化し、課題へのアプローチを試みるものも少なくない。また、都市施設の老朽化や経済の停滞・縮小に伴う余剰対策としてリノベーションでアートセンターを整備して、アートNPOに拠点として活用される事例も増えている。

“芸術”が有する課題を可視化し社会に提起する力と、“デザイン”の計画的に課題解決に向かう力を融合させた“アートプロジェクト”を継続的に引き起こし、まちづくりに市民の参加とアーティストとの協働を仕掛ける装置として、アートNPOおよびアートセンターの役割が注目されている。

さいたま市エリアの動向

ここまで、まちづくりとアートの関係を概観してきたが、さいたま市エリアでは、そのような全国的な流れに対して、目立って呼応するような動きはなかったといえる。

戦前の浦和は「鎌倉文士に浦和画家」と呼ばれるように画家のアトリエ(住宅)が集まっていたし、大宮では盆栽師が盆栽村を形成し、岩槻には人形産業が根づいていた。それらは、今でもさいたま市エリアの文化的土壌となっていることは間違いない。しかし、戦後のさいたま市エリアのまちづくりの中でとらえられるアートのトピックスは、美術館や音楽ホールなどのハコモノ整備や都市景観賞の創設といった文化行政の他、「大宮野外彫刻展(’84〜’87)」などの散発的なアートイベントに留まり、継続的にアートとまちづくりが関係を結んできたとはいえなない。

しかし、近年になり、夭逝した詩人の夢のアトリエ建築を別所沼の畔に実現させた「ヒアシンスハウス(’04)」、中心市街地の資源を活かし人をつなぐ「人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり(’04〜)」や大宮の「アートフルゆめまつり(’08〜)」のような街なかアートイベントの継続開催など、市民発意のアートプロジェクトに盛り上がりが見られ、まちづくりにアートを取り入れようとする機運の高まりが感じられる。

そして、さいたま市は2011年に「文化芸術都市創造条例」を制定した。“文化芸術振興”ではなく“文化芸術都市創造”と名付けたところに、まちづくりにアートを取り入れていこうとする決意が読み取れるのではなかろうか。

さいたま市、今後への期待

“文化芸術都市創造”の核となるプロジェクトとして、2016年に「さいたまトリエンナーレ」開催が決定した。既にその開催実現に向けて準備が始まっているが、先行する他の国際芸術祭のまねごとではなく、さいたまのまちづくり課題、地域課題、市民活動からわき上がるテーマ性を、アートでつなぎ可視化するような芸術祭であってほしい。老朽化した公共施設の計画的マネジメントや、停滞する中心市街地の更新、人口縮小に向かう社会情勢を受けた郊外住宅地のありようなど、山積する都市づくり課題に対して、“アート”の力を活かして鋭く切り込んでもらいたい。 3年に一度の継続開催の中で、アートとまちづくりが常に緊張感ある関係を結び、よりよいさいたま市の実現につながるよう、我々も主体的に参画してきたいと考えている。

【文責:三浦匡史】