つくたま塾「団地キッチンから始まる西浦和のまちの再生~西浦和駅周辺のまちあるきと団地キッチン体験」

つくたまでは、2024年7月6日に、「団地キッチンから始まる西浦和のまちの再生~西浦和駅周辺のまちあるきと団地キッチン体験」を開催しました。その様子をレポートします。

概要

今回のつくたま塾は、現地を歩き、先ごろオープンした団地キッチンでピザを焼いて食べる見学でした。参加者は、地元住民、大学生、つくたま会員など約20名でした。

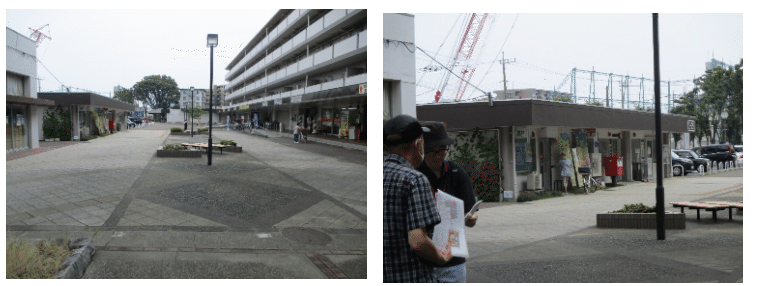

西浦和駅北口周辺区域を歩く

9時半に西浦和駅改札口前に集合し、前半はさいたま市の当地区のまちづくり事務所職員が案内をしてくれました。1960年に田島団地が入居開始、約2000戸の賃貸住宅が順次建築された後に、新大宮国道や武蔵野線が開通し、西浦和駅が開設。駅周辺の区画整理事業が都市計画決定されたものの、塩漬けのまま現在に至っています。駅の北側にある駅前広場は暫定的に整備されましたが、田んぼだった時代の区画が色濃く残る道路は狭く、水路もかなり残っています。道路は部分的に拡幅している個所もありますが、ネットワークの形成には至っていません。現在、市は区画整理事業の見直し(廃止を含む)を検討し、全面的にまちづくり方針を見直し、アクションプランを作成中です。住民との話し合いも始まっているそうです。(市役所のHPに経緯が掲載されています。)

参考:さいたま市ホームページ

田島団地内を歩く、そして、団地キッチンでピザを食べる

後半は田島団地。団地の中をぐるりと一回りして、団地キッチン内で総括的な説明をしていただきました。

田島団地は駅から近いので、若い世代がそれなりに入居していて、現居住者の居住継続意欲は高いそうです。そうした中で、この団地では第1期の建て替え事業が進められています。建て替えは今後30年かけて街区ごとに取り組んでいくそうです。URから住民への丁寧な説明が行われているようです。URはさいたま市と2019年に「西浦和駅周辺のまちづくりに関する基本合意書」を締結し、取り組をすすめています。まちあるきの中で、URとしては、団地内を南北に貫通している大きな緑の軸線を駅とつながるように整備し、団地の顔を駅方向に向けたいとの想いがあるとの話をお聞きしました。

2022年8月には、URの物件管理等を行う関連会社・日本総合住生活(JS)が駅近くにある元銀行支店建物を買収・リノベーションして、「団地キッチン 田島」をオープンしました。ガラスで仕切られたオープンなデザインの内装で、シェアキッチンやカフェ、ブリュアリーもあり、作るから食べるまで、食を愉しむ機能の充実を目指しています。つくたまの安部さんはここで開催されている地元野菜など農産物を販売する団地マルシェの運営に大きく関わっています。

参加者はピザ窯で自分好みのトッピングをしたピザを焼き、食し、ブリュアリーで製造したビールで昼食をして、本日は終了しました。

参加者の感想等

■岡安詠美さん(芝工大M1)

幅員が小さく危険性が高い道路の存在や駅へのアクセス性の低さなどのまちの課題について知ることができた。実際にまちを見ながらさいたま市職員の方からの解説を聞くことによって、より理解をすることができ、問題意識も生まれたので、今回のようなまちあるきは定期的に実施されると良いと考えた。まちあるきの途中で、西浦和在住の参加者たちからまちに対する意見が多く出されていた。このことから、市民が西浦和のまちづくりに強く関心を持っていることが感じられた。また、さいたま市職員の方も、事業を進める際は市民の意見を大切にしていると強調していたことから、市民と行政協働のまちづくりを行うという意識を強く感じた。団地キッチンが多世代の利用者で賑わっていることが印象的だった。「食」は老若男女を問わないテーマなので、食をテーマにしたコミュニティ拠点は地域活性化に効果的だと考えた。また、シェアキッチンはガラス張りになっており、外からもイベントの様子などが見られる造りとなっていた。地域が賑わっている様子を外に出すことによって、市民のまちに対する愛着も生まれやすくなると考えた。

■福士璃子さん(芝工大M1)

実際に西浦和の街を歩くことで、道路の広さや車通り・人通りの多さを体感することができました。また西浦和駅と田島団地を緑の導線でつなぐなど、今後のまちづくりの方針のお話も聞くことができてとても興味深かったです。URの方の説明を聞いて、団地再生事業という大きな試みを行っていくには、住民の方々に納得してもらい、少しずつ進めていくことが大切だということがわかりました。さらに団地キッチンのカフェが若い層のお客さんで賑わっていたのが印象的でした。ガラス張りのため歩行者からも中の様子がよく見えて、面白そうだな、入ってみたいなと思わせる外観だなと感じました。

■つくたま会員:桑田仁さん

西浦和駅周辺のまちあるきでは、武蔵野線の両側で対照的な市街地が広がっていた。ロータリー側の市街地には、幹線道路内部に基盤が整っていない住宅地が形成されており、ある意味では通過交通が抑制されている。一方田島団地側は基盤は整っており市街化が進んでいる。駅と団地の距離が非常に近く魅力的であるが、団地と西浦和駅の間に、新大宮バイパスから通過交通が流入しており、駅と団地を結ぶ歩行者動線と交錯する点が課題と感じた。田島団地は初期の公団住宅の良い点である、ゆとりのある外部空間が魅力的である一方、公園やオープンスペースの持つポテンシャルをを生かし切れていない面も感じた。団地キッチンは大変素晴らしい施設であり取り組みである。楽しい暮らしが見える化されている。団地だけではなく地域の拠点としても機能していると感じた。

■つくたま会員:細田 隆さん

西浦和駅周辺の整備について、さいたま市の職員の方からお話を伺い、長年、時間をかけて地元の方と話し合いを続けてきた様子が伝わってきました。 一朝一夕に整備が進むわけではなく、まずは地域の将来像を地元関係者が共有することが大切だと感じました。他方、将来像を共有するプロセスは良くても、財源確保のタイミング、時代の趨勢など、社会的環境が変化する中での事業実施の難しさも感じました。・田島団地の建て替えについての計画、事業実施について、URさんからお話を伺い、時間はかかるものの、しっかりと次世代へと変化を先取りしていくような取り組みがされている感じを受けました。持続可能であるためには、まずは団地内での住環境確保、次に駅勢圏といった周辺環境との調和はもちろん必要ですが、団地キッチンなど、コミュニティの核となる場所、機会創出が必要不可欠であると感じました。・団地キッチン、飲食部門の生業を目的にされている方が運営しているのではなく、JSさんが直接運営されていることが大きなポイントかと感じました。団地が地域に拓く場所として機能しており、本当に素晴らしい取り組みだと感じました。もちろん、マルシェの定期的開催等に必要なエネルギーが枯渇しないような仕組みも、社会として(自然に)構築する必要があると感じました。

■つくたま会員:古里 実さん

・西浦和周辺のまちづくりについては、北側の区画整理計画決定地区については、駅前交通広場を暫定整備しているので、市の事業化へのモチベーションが下がっていることを感じました。・南側については、田島団地の再生事業も始まっていることから、市とURとの連携はもちろんですが、鉄道高架下の活用などJR東日本との連携も不可欠なのではと思います。・田島団地入口の旧さいたまりそな銀行の建物をリノベーションして誕生した団地キッチンは、地ビールのブルワリーのあるカフェとレンタルキッチンが3室あり、レンタルキッチンは、パーティ会場として使えるもの、お菓子づくりの創業支援型のもの、お惣菜づくりの創業支援のものと3タイプです。カフェからも、ガラス張りでレンタルキッチンが良く見える配置になっていて、参加者の輪が自然に広がる仕掛けになっていることに感心しました。・田島団地の建替え事業等による団地再生は、昭和40年建設当初からの緑も豊かになり、広場等の貴重な空間と緑地資源や、ボックス型住棟など近代建築資産とよべるこのものもあることから、こうした資源を活かして西浦和駅や周辺商店街への繋がる「周辺地域貢献型」の団地再生事業となることを願っています。

■つくたま会員:若林祥文

・賃貸住宅団地という緑豊かな住環境は極めて特異な形成・運営をされています。これまでも居住者参加の試みはされてきたが、住民が主体的に環境保全や向上に関わることは少なかったと思えます。URや子会社として60年の歴史をもつ日本総合住生活株式会社JSが様々な模索をしていますが、決して大きな流れにはなっていないのが今後の課題と思います。

レポート文責:若林祥文