『ドライブ・マイ・カー』 緻密に構成され、考え抜かれた、重層的物語

*以下、内容に触れていますので、未見の方はご注意ください。

亡霊の影。影としての女。「最も恐ろしいのは、知らないということ」

映画の冒頭。夜明け頃、部屋の窓から、薄明るくなっていく空、山の稜線が見えている。外は静かで物音がしない。

その外部の光景にピントが合っていない。それには理由がある。ぼやけた風景に、せり上がってくる人物がいる。人は逆光で影になっている。カメラのピントは、最初からこの人物に合っている。影が手前に現れても、ピントを移動させる必要がないので、観客はこの画面に集中する。

その人物は、裸の女性であることがわかる。長い黒髪が印象的。彼女は、不思議な物語を、低くかすれた声で話す。

カメラが切り替わると、ベッドの上の2人を写す。それは窓からの光を受けてすべてがくっきりとしている。しかし女だけは、裸体の背中とそこに垂れる黒々とした髪の毛を観客に見せるだけで、顔が見えない。

ぼやけたピント。唐突に現れる黒い影。不穏な声と語り口、その内容。

カットが切り替わると、カメラはベッドの上の男女を映す。2人は、主人公・家福悠介(西島秀俊)と、その妻・家福音(おと、霧島れいか)。西島秀俊が俳優らしい発声と台詞回しなのに対して、霧島は完全な棒読みでそれが際立つ。しかし棒読みなのは、演技力がないからではなく、監督の考え抜いた演出から来ている。

これ以降は2人の日常生活で、冒頭の音の”ひとり語り”は、見た夢を、悠介に話している。悠介はそれを記憶し、後で彼女に話す(彼女は話したことや内容を忘れている)。彼女はそれを自分のシナリオライターの仕事に活かして、物語制作を進めている。

彼らの生活の場に、赤いサーブがある。カメラはこの車を、円運動(カーブでの走行)の中にうつす。これは彼ら2人が、何か中心を巡ってぐるぐる回っていることを示している。冒頭部分で、こういう円運動を巧みに使っている例として『藁の犬』や『ソナチネ』がある。

音は、激しい性交場面で長い黒髪を振り乱すが顔は見せない。ここでも彼女を「亡霊」として描写されている。日本映画の名作『ツィゴイネルワイゼン』が、幽霊の映画であるように、『ドライブ・マイ・カー』はホラー映画としてある。

それはこの映画が、濱口竜介監督の師匠である黒沢清作品の気配を、色濃くまとっていることでもあるし、映画冒頭の「東京パート」で、最も謎めいた台詞が、「最も恐ろしいのは、知らないということだ」であることでも明らかになっている。

黒沢清監督は、講演で、「ホラー映画は、この世には理解できないものが存在していることを描く。世界は、これまで自分が信じてきたものとは、全然違う。と知った時の人間の感情を恐怖と呼ぶ」と話している。

映画『ドライブ・マイ・カー』が、3時間かけて赤い車と一緒に辿るのは、そういう道筋になる。

棺・車・火葬炉。太母との対峙

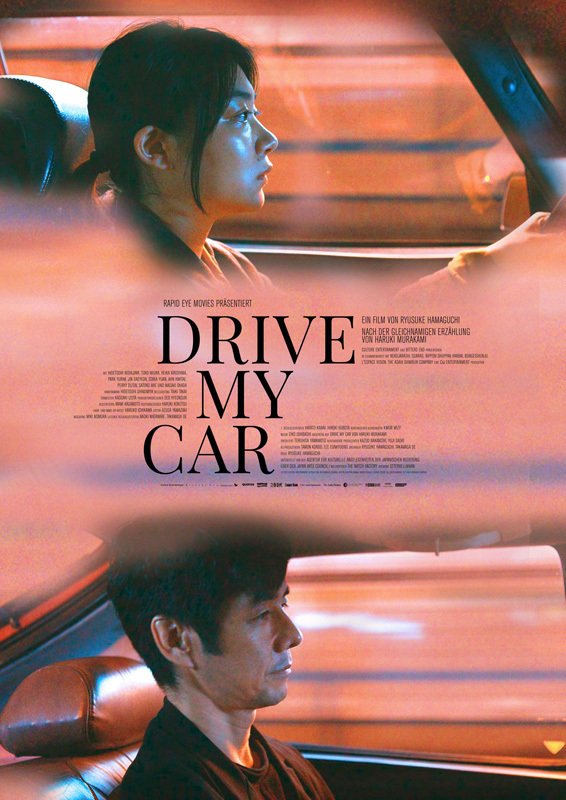

主人公たちと道行きをともにするのは、この映画の主役と言ってもいいような存在感を放つ「赤いサーブ」。

当初、映画に登場するサーブは、黄色い車だったという。しかし撮影の直前になって、監督は赤いサーブを発見し、そちらに変更する。黄色いサーブが赤いサーブに変わった時、映画『ドライブ・マイ・カー』は生まれたのだろう。

車は、移動手段であることで、主人公・悠介の生活に強く介入し、車内で彼は、いつも亡くなった妻・音(おと)が朗読するテープを聞いているので、音は車内で過ごす時間も支配している。悠介はそんなことにはまったく気づかず、平静な表情で運転する。これはある種、”コミカルなズレ”として仕組まれている。

悠介が、自宅の駐車場に車を入れる時、金属の扉が左右に開く。これは直接的に、遺体焼却場の火葬炉を想わせる。

悠介は、住んでいるマンションの駐車場の前で車を停めるが、中に車を入れない。入れられない。入れてしまうと、胎内回帰で、音に取り込まれてしまう。目の前に広がる空間は、子宮を持つ女性性。それは太母(グレイト・マザー)であり、その引力に悠介は、向き合っている。

その場所は、ふたりにとって”煉獄”で、彼らは業火に焼かれている。ふたりの間に空いた”距離”とは、この時点では、「解けない難問」のことであり、彼らはどうにかして、その難問を解かなくてはならない。

このことは重要で、だからここで悠介は車に乗ったまま、チェーホフ劇の中の重要な言葉(この映画の最後にもう一度繰り返される台詞)を口にする。

「生きていきましょう。長い日々を、長い夜を生き抜きましょう。運命が送ってよこす試練に耐えるの。安らぎはないかもしれないけれど、ほかの人のために、年を取ってからも働きましょう。 そしてあたしたちの最期がきたら、おとなしく死んでゆきましょう。 そしてあの世で申し上げるの、あたしたちは苦しみました、涙を流しましたって、つらかったって」

この車に乗って悠介が動き出す時、妻はすでにいない。妻の不在は、車の存在として現れる。赤い車は、「死んだ妻」であり「棺」であり「妻の呪い」である。

”呪い”といっても、チープなホラー映画のそれではなく、どこかユーモラスで、滑稽さも備えた、女性性。思い出されるのは、小栗康平の『死の棘』で松坂慶子が演じた主人公の妻や、ナ・ホンジン監督の『コクソン』で登場した謎の女。

このように、映画の導入部から、ロードムーヴィーとなっていくところまでは、深い死の気配に包まれているため、この映画を見た人の中には、「気持ち悪い」「わかりにくい」「退屈」といった感想を持つ人がいたようだ。

動きが少なく、象徴的な表現の多い冒頭からのシークエンスは、「悩みを抱えた男が、亡霊となった妻である車と一緒に、広島に向かう物語」と見ていくと、前半部を乗り切れるだろう。後半になると、物語は動き出すし、画面も活発になる。

チェーホフ・村上春樹・ユング心理学 二重三重に複合する要素

この映画は様々な角度で、幾つもの要素が複合され、語られ、表現されている。まず人間ドラマとして訴えたい内容として、近代文学の巨匠であるチェーホフ作品の台詞が用いられる。

現代人としての心象は、現代文学者の村上春樹の小説が、全体の筋書きとして使われている。原作は短編集『女のいない男たち』中の1作だが、そこから他の2作も映画の中に取り込まれている。

「東京パート」の謎めいたセリフ「最も恐ろしいことは、知らないことだ」を聞いた時、観客はこれを「悠介が妻の不倫を知らないこと」だろうと思うが、どこか腑に落ちない感じも抱く。映画は、物語の全体を通じて、”彼が知らないことは何か”を探し、その困難なことに直面させようとする。

これが横軸の移動としては、東京から広島への旅だし、広島から北海道への移動。さらにラストの韓国への道のりとなる。

縦軸としては、生活の表面から深層心理の核心部分へ到達すること。それは「ロードムービー形式の喪失と再生の物語」と簡単に要約できるし、それは間違いではない。しかしこれまで濱口監督は、そういうわかりやすい枠組みで映画を撮ってきていない。その映画作家が利用したのが、村上春樹の長編小説の手法だった。

村上春樹は長編小説で、「壁抜け」や「井戸に降りていく」といった設定で、人の内的変化、変容を描く。こうした手法や物語に共感し、現代人の心象表現として評価していたのがユング心理学者の河合隼雄で、二人は対話本を出している。濱口監督も映画『ドライブ・マイ・カー』の中で、そういう手法を用いて、深い心理的な効果を映画的に達成しようとしている。

それを濱口監督の「映画的な冒険」とするなら、映画ラストに悠介がたどり着く場所が「上十二滝町」であり、これは村上春樹の長編第1作『羊たちをめぐる冒険』のラストに登場する「十二滝町」の近くにあることと無関係ではないだろう。

映画の中で、演劇が2つ演じられる。それらには手話を含む多言語が用いられている。悠介は演出家で、彼は演出方法として、事前の素読みを重視する。役者は、演じる前に台本を何度も感情を交えずに読む。これは濱口監督の演出手法でもあり、この作品に登場する役者たちは、多くが感情を交えずに、台詞を棒読みしている。

悠介と音が、夫婦生活を送る中で、本音と演技で暮らしていたこと。どこまでが本心で、どこからが演技なのか。それは見る側にとっても日常で、「本音と嘘(演技)」が、本作品のテーマのひとつになっている。

世界的に評価が高いのは、映画・演劇関係者にとって最も身近な「演じる」ということの根幹部に触れる映画になっているからだろう。演じる映画が、「演じることそれ自体」について語っている。

前半部で、激しい性交シーンがある。妻は夫の上になり髪を振り乱して、自分の物語を夢中で語りながらオルガズムを迎える。これは普通のセックスシーンよりよほどエロティックで刺激的。

この時、カメラは音の後ろから撮り、顔は見えない。通常の映画なら悠介の視点で、妻の上半身を下から映し、その表情などを観客に見せるだろう。しかしこの映画はそういうことはしない。感情が高まる場面で、落涙させるというようなこともしない。

しかしこの強烈な性交シーンがあることを利用して、ラスト近くのチェーホフ劇の幕切部分で、手話で演じる女性の後ろから後背位を思わせる1カットを挿入する。露骨な描写を避けながら、人間の行為のもっとも奥にある「性」やエロチシズムを浸透させている。

転換点・汚物・火 斜めの構図

タイトルバックが入り、赤い車を運転する悠介は、広島に向かう。ここで重要人物が二人登場する。妻の不倫相手だった高槻と、悠介のドライバーとなるみさき。

高槻は悠介が演出する舞台に参加できることになり、そのことを「僕たちは音さんの巡り合わせです」という。その時、悠介と高槻の間に、赤い車の屋根が映っている。そこに音がいる。死霊がつねに恐ろしい風貌をしているとは限らない。この時の音は、”わたし、ここにいるのよ”と、コケティッシュな悪戯好きな女性の雰囲気すら漂わせている。

転換点となるのは、悠介とみさきが、はじめて仕事を離れて車を走らせるところ。場面はゴミ焼却場。

近代的なゴミ焼却場で、巨大なクレーンが大量のゴミを持ち上げる。この映画の中でも最も印象的なシーンのひとつ。弾きのフィックスの画面には、不思議な力がある。

この時、みさきはゴミを見て「雪のようだ(きれいだ)」と発言している。汚物であり、奇怪であるものを見て、そう言うみさきは、やはりこの物語で重要な存在だ。彼女だからこそ、旅の終点まで行けるのであり、悠介と音の道行きを共にできる。

悠介は、ゴミを実際に焼いているところを通る。火は画面中央にあり、家福はそれを見る。東京では、見えない業火に焼かれていた悠介。物語は、ここで実際の火を登場させる。意味としては、奇怪な(汚物である)音を焼いているのだが、まだそれは厚い断熱ガラスの先の遠い出来事。後に火は、タバコの先端部に宿り、重要な役割を果たす。

みさきは悠介に話す。広島には、原爆ドームと平和公園を結ぶ「平和の軸線」がある。この建物は、その延長上にあるが、設計者はその軸をここで止めずに、海まで通した。そのために設けられた吹き抜け部分を二人は歩く。

堰き止めていたもの、遮断物がなくなること。その先にある海は、生命や力の象徴であり、無意識そのもの。次に二人は、斜めの構図にいる。悠介はその左下にいて、海を背にしている。みさきは右上にいて、陸地側にいる。

この画面構成だけで、悠介が無意識に取り込まれていて過去にいることと、みさきが持つ現実的な強さと未来に向かう存在であることを示す。映画画面では、右手が未来で、左手が過去。左右へ動くことは、現在から過去へ、未来へと向かうことを示す。

このカットの最後に、みさきは転がってきたフリスビーを投げ、それを犬がくわえる。みさきは後の韓国人宅でも犬と接し、ラストカットでも犬といる。ロジックではない、豊かな世界、その広がり。それとみさきはつながっている。

この斜めの構図は、雪の中で再度現れる。その時、二人はもう離れていない。画面の真ん中で、並んで立ち、ひとつになる。

<光のなかへ。闇の底へ>

それまで室内や夜の場面が多かった映画は、ゴミ焼却場から、光の中に出ていく。演劇の練習は、屋外で行われ、そこで役者同士の役を超えた交流が描かれる。しかしその後、高槻の心の闇が露呈し、殺人者となった高槻は「私が殺しました」と言う。この夜の車中の場面は、1カットで撮影され、

映画史に残るような名場面となっている。

この後、悠介は上演する演劇に関して、2択を迫られる。上演をやめるか、自分が主役として出演するか。彼はそのどちらも選択することができない。猶予が二日間与えられ、悠介はみさきの故郷に向かう。そこまでの道中は、オレンジ色のライトに縁取られたトンネルと蛇行する道で、「ヤツメウナギの体内巡り」であることが示される。

たどり着いた雪景色の中で、悠介は自分に起きた全てを了解し、彼の最も深いところにある言葉を話す。それは感情表出を伴わない「棒読み方式」で話される。役者の演技の感情表出に頼らない演出は、ギリシャ悲劇のような荘厳さで見るものに迫る。

これに最も成功した例のひとつは、台湾のエドワード・ヤンの『クーリンチェ少年殺人事件』。ラストで少年が少女を刺す。その時二人は、なんの感情もなくセリフを淡々と話す。それ故に「どうしようもない必然として、そのことが起きなければならない」ということを、見るものは了解する。

雪の北海道で、悠介とみさきは最も困難ことを成し遂げ、妻の呪いも解かれる。そうなると赤い呪物だった車は、もう普通の移動手段になっている。

映画のラストは、家福が演じる(演じられるようになった)「ワーニャ叔父さん」の幕切れ。

相手役は手話の女性。彼女は最初テーブルに座っているが、やがてワーニャの後ろに回り、二人羽織のように手話を行う。後ろから包み込む姿勢は、悠介を取り込んだ音の亡霊と重なるが、ここでは悠介を包み込む、おおらかで暖かな「女性性」となり、意味が変わっている。

短いショットで、カメラは、彼女を後ろから撮る。女性の体のラインが後ろからはっきり目に入る。これはセクシャルな意味も持ちながら、それを通した女性性の導入であり、音との激しい性交のリフレインでもある。前と後ろから、二人のすべてが見せられている。映画の物語は、隠されたものが

ない、「裏表がない状態」にある。

二人は画面の中央で、こちらを見て演技する。彼らの視線の先には、映画を見る私たちがいて、映画の中の観客席にはみさきもいる。視線は幾重にも重なっている。

エピローグ

場所は、コロナ禍の韓国。みさきはスーパーで買い物をし、赤いサーブに乗る。運転する彼女の左頬から、傷が消えている。車の中には犬がいる。悠介たちが協力して生活を共にしていることを物語っている。これが日本のどこかであっては、生活感が出過ぎるということだろうか。だとしたら、もっと離れたイギリスやニューヨークの方が良かったのではないか。

あるいはあの犬は、映画に出てきた韓国人の家のもので、彼らとの温かな交流が続いていることを示そうとしているのか。そのへんは映画からは読み取れない。

この映画の3時間は、悠介と音が抱えた問題を解決していく過程で、物語上の年月としては2年強。悠介は岬のそんな嫌、いくつかの出来事の連鎖で、その問題を乗り越える。しかし実人生において、自分の問題がすんなり解決

することは少ない。それぞれが、それらを抱えながら、なんとなく生きていく(それがこの映画の主題でもある)。