物語の欠片 濡羽色の小夜篇 10

-カリン-

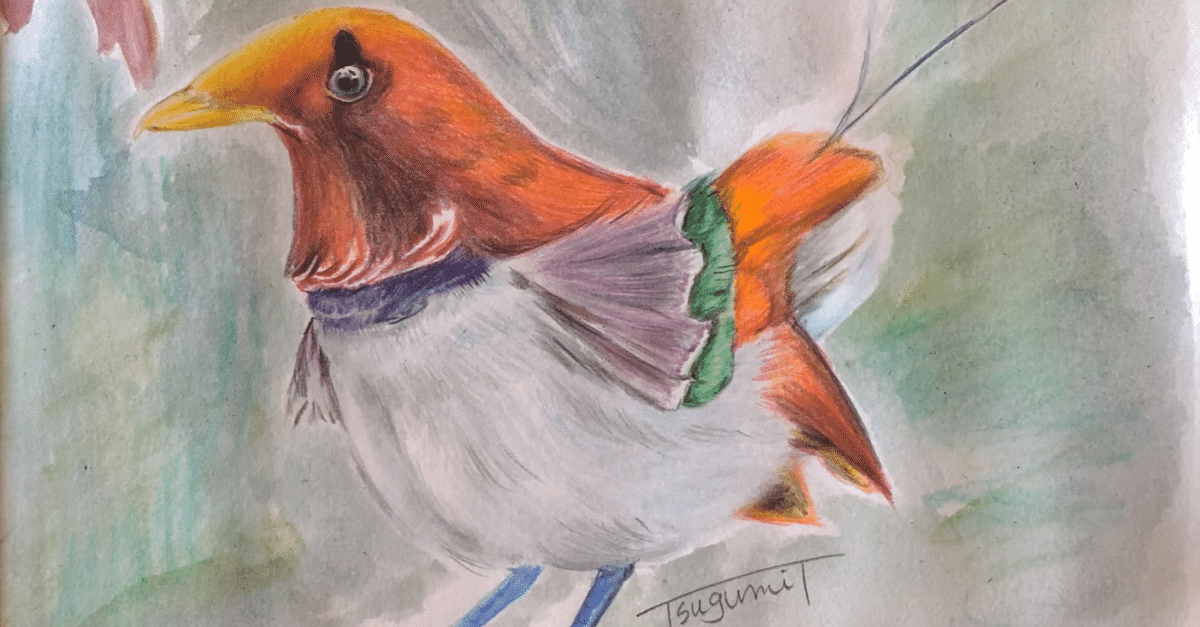

ローゼルの誕生祝いの宴は、迦楼羅の間というカリンが普段立ち入ることのない部屋で行われることになっていた。

この部屋は、大鷲の間や鳳凰の間のように大勢での式典や晩餐会ではなく、王族が少人数の来賓を招いて食事をするための部屋なので、王族か王家に仕える官吏たちでなければ、そうそう立ち入る機会はない。カリンは王になる前のレフアの誕生祝の宴で何度か足を踏み入れたことがあったが、数年前に一度だけ参列したローゼルの誕生祝が随分と久しぶりの機会だった。

レンは当然初めての場所なので、そこへ向かう間にも物珍しそうに周囲を見回している。レフアとローゼルの部屋が在るのは王族の私室が並ぶ階なので、来賓を迎え入れるこちらの階とは調度品の類も随分違った。

「あれ、今の上皇陛下だよね」

レンが、壁に掛けられた絵のひとつを指差して小声で尋ねる。案内のために前を歩く王室付きの官吏に聞こえないようにとの配慮だろう。

「そう。王になられて間もない頃の絵ではないかしら。お隣に居らっしゃるのが御后様よ」

「レフアとローゼルの絵もそのうち飾られるってことだね」

「そうなるでしょうね」

言いながらカリンは、ローゼルが絵師の前でじっとしている姿が想像できずに笑いそうになる。

その時ちょうど前を歩く案内係が足を止めたので、心の中で笑ったのが分かってしまったのではないかと思ったが、迦楼羅の間に到着しただけであった。扉の前に控えていた二名の官吏が両側から重々しく扉を開くと、案内係は恭しく一礼して今来た道を引き返していった。

カリンとレンが部屋へ足を踏み入れると、まだ他の来賓は誰も来ておらず、王室付きの厨房係と給仕係たちが数名出入りして最後の確認を行っている姿があるのみだった。王室付きの厨房係と給仕係は厨房室から選ばれるので、知った顔を探したのだが残念ながら見当たらない。

「まだ誰も来ていないみたいだね」

レンの声は少しほっとしたように響く。中央の長いテーブルの両側には椅子が九脚ずつ。その奥に在る、こちらを向いた三つの席は上皇と王夫妻のものだろう。カリンは長いテーブルに置かれてあるはずの、出席者の名を書いた紙を探した。てっきり一番下座に置かれているだろうと思った自分たちの名は見当たらず、そこには知らぬ人物の名前が書かれてあった。

手前四席は見知らぬ名前。その奥が傭兵局戦士室の室長アールラの席であることが分かり、カリンは嫌な予感を覚える。アールラはローゼルのかつての上司であり、カリンより位が上だ。意外なことにその正面は薬師室長のバーベナである。しかし二つ向こうに司書室長のナウパカの名前が見えた辺りで想像がついた。カリンが参加することになったので、その直属の上司にあたる者たちを招待しないわけにはいかなくなったのだろう。五人の局長たちは毎年招待されているはずだが、その下の室長たちがどこまで招待されているのかはカリンは知らなかった。全員の名前は無いようなので、招待された者たちが例外なのだと考えられそうだ。

カリンは諦めて上座の方へと進んだ。一番奥の二席には名札が無い。ということは王族縁の者である。そして、嫌な予感は的中し、その手前にカリンとレンの名前の書かれた紙が置かれていた。

「僕たちがこんなに上座に座るのはどういう理由だろう?」

「たぶんね、レンがマカニ族だからではないかしら。アグィーラの内部の人間よりも来賓としての扱いが上なのよ……ああ困ったわ。それならば私もマカニ族の衣装にすれば良かった」

カリンが身に着けているのはアグィーラの官吏の正装だった。しかし今更身支度をし直している時間はない。カリンが小さく溜息を吐いた時、先程カリンたちが入って来た扉が開かれ、ぞろぞろと人が入って来た。

傭兵局長であるワジュロが先頭に居り、配下の戦士室長、刀剣師室長、騎馬室長を伴っていた。四人は揃ってカリンとレンをじろりと見たが何も言わない。カリンとレンも黙って会釈をした。そしてカリンはその後ろにナウパカの顔を見つけ、思わず駆け寄って声をかける。

「おお、カリンとレン殿か。早かったな。ほっほっほ。カリンのおかげで私も招待に預かったようなものだ。有難い」

「そんな……」

カリンは言いかけて、ナウパカの隣に居るのが建築局長プリムラであることに気がつき、慌てて挨拶をした。

「先日は世話になったな」

「いえ、こちらこそ色々と学ばせていただきました」

「おっと、今日は祝いの席じゃ。議論はそこそこに頼みますぞ」

プリムラとナウパカが仲が良いというのは本当のことのようだ。更に後ろにいた男たち四名はカリンの知らない顔である。身なりは良いが官吏ではない。町の有力者なのだろうと推測したが、どうやらナウパカは知り合いのようで、気さくに談笑に応じている。カリンの視線に気がついたのか、ナウパカは意味深な表情を浮かべて少々芝居がかった声を出した。

「ご紹介いたしましょう。これはカリンといって、アグィーラの官吏でありながらマカニ族になった変わり種でしてな。しかしまあ、私の優秀な部下でもあるのです。そしてこちらはその夫君のレン殿。マカニ族の戦士にして風の化身であられる」

紹介された四人は口々に、噂には聞いたことがある、などと言いながら興味深そうな視線でカリンとレンを交互に見た。カリンは努めて穏やかにアグィーラ官吏流の丁寧なお辞儀をした。

「式典でお見かけしたことがあります」

四人の中のひとりがレンに声をかける。カリンが大地の化身だと公表されたのは復興式の際だったから、化身としての認知度はレンの方が高いだろう。レンはにこやかに憶えていてくれた礼を返した。

四人はいずれも、古い時代から今の王族を支援している町の有力者の家系の者らしかった。幾ら年長の官吏だとはいえ、カリンはナウパカの人脈の深さに改めて感心する。四人の町人たちは人柄も良い人々であるようで、会話は穏やかに続き、ナウパカのおかげでカリンの中の気まずさは随分と薄れた。

再び扉が開かれ、残りの面々が入ってくると、自然と着席の流れになった。局長の中でも位が高いのは法務局、医局の順なので、カリンとレンの隣はそれぞれ医局長であるツツジと法務局長のシェフレラが腰を下ろした。

「なるほど、客人扱いか」というシェフレラの言葉に、ツツジが「まあそうだろう」と答える。カリンのことだろう。カリンは再び落ち着かない気持ちになる。しかしここで、申し訳ありませんとでも言おうものなら、またツツジに諭されるに違いない。ぐっと言葉を呑みこんだカリンの目に、奥側の扉が開かれるのが映った。客人が揃ったところで側近が王族たちを呼んだのだ。レフアの手を取ったローゼルを先頭に王族たちが揃って入ってくる。その中にリクニスとアジュガの姿を認めて、カリンの胸は少し暖かくなった。我ながら慌ただしい心だと思い、そっと苦笑する。

王族の席だろうと思っていたカリンの左隣にリクニスが腰を下ろすのを見て、カリンは嬉しい気持ちにさえなった。城に戻ることは拒んだリクニスだが、こうして王族の宴に参列する気にはなったのだ。しかしここでも声を発するのは我慢しなければならなかった。

最も上座の三人掛けのテーブルには、中央に主賓のローゼルではなく王であるレフアが座り、左右にローゼルと上皇が着く。参加者二十一名全員が席に着くと、最初に口を開いたのはレフアだった。

「皆様におかれましてはお忙しい中、こうしてお集まりいただきましてありがとうござます。皆様のご好意をわたくしもとても嬉しく思います。主役であるローゼルの意向もあり、本日は堅苦しい儀礼のようなものはお忘れになって、お食事とお話を楽しまれてくださいませ。先に申しておきますけれど、わたくしの王としての挨拶も今日は最初だけ。あとは友人や気の置けない方々との時間を楽しませていただきます」

続いてローゼルが挨拶を始めると同時に、給仕係たちが皆のグラスを発泡性の葡萄酒で満たしていった。

「お忙しい中、時間を割いていただきありがとうございます。皆様がこうしてお集まりくださっただけで十分な祝いとなりますので、その他はどうぞお気遣いなきようお願いいたします」

真っ直ぐ前を向き、抑揚のない声での簡潔な挨拶に自然とカリンの頬は緩み、慌ててレンの顔を見つめると、レンも微笑んでいた。ローゼルはやはりローゼルだ。給仕係が全員分のグラスを満たすのにはその短い挨拶では間が持たず、少しの沈黙の後、レフアが乾杯の音頭を取った。

「ローゼルがまたひとつ無事に歳を重ねられたことに感謝して、乾杯!」

乾杯の唱和が止むと、アジュガがカリンとレンに久しぶりだねと声をかけてくれた。

「おじさま……あ……」

思わずいつもどおりに返しそうになるのを慌てて止めたが、アジュガは笑いながら首を振る。

「いつもどおりでいいよ。王も言われていただろう?」

「はい。おじさまもお元気そうで良かった。お変わりありませんか?」

「ありがとう。元気にやってるよ。カリンの噂はたまに聞く」

「うふふ。それは困ります」

「私は嬉しいよ」

「おじさまはリクニス様とはもうお知り合いなのですか?」

「様は止めてくれとお願いしたはずだが……」

話を遮られてカリンははっとしたが、リクニスは気分を害している様子は無く穏やかに笑っていた。

「申し訳ありません。お久しぶりなのでつい……あの、リクニスさんもお元気そうで何よりです。こうしてお城でお会いできることを嬉しく思います」

「うむ。有難いことに元気だ。今日はそなたが来るというので普段は断る宴に出席することにしたのだ。城に出入りするようになったとはいえ、頻繁ではない。アジュガ殿とも先ほど初めてまともに話をしたくらいだな」

「え?」

「そのような顔をせずとも良い。いつもの私の気まぐれだ」

「お呼びいただければいつでも伺いますのに」

「城でのそなたを見てみたかった」

「ほう。リクニス様にも伝手があるとは、カリンも隅に置けぬな」

シェフレラが口を挟んだ。五人の局長はリクニスが上皇の兄であることは知っているはずだ。カリンとは違い、未だ「様」と呼ぶのも古くからの習わしだろう。リクニスもそれを正したりはしなかった。しかし局長たちはおそらくカリンが取り戻した王妃のティアラのことは知らない。リクニスとの関係をどう説明しようかと迷っていると、リクニスは何でもないことのように言った。

「カリンはな、私とラグラスの気持ちのすれ違いを正してくれたのだよ。だから私は今ここに居る。正当に王家を継ぐ者ではなく、アジュガ殿と同じく、親族としてな」

「なるほど。気持ちのすれ違いは王族と言えど起こり得ますな。しかしお立場がお立場だけに、それが国全体に影響してしまうというわけですな。少し条件が違えば王が違ったかもしれない。王が変わるということは国が変わる。ふむ。我々も身につまされます」

「今の世の中、王だけではない。そなたら局長が変わっても随分と国が変わるだろう。今の私にこのようなことを言う資格はないが、ゆめゆめ自らの務めを忘れぬように願いたい。それから、御身も大切にされよ」

「お言葉、痛み入ります」

カリンはリクニスとシェフレラのやりとりを聴きながら隣に居るツツジの顔をそっと盗み見たが、そこにはいつもの不機嫌そうな表情しか見て取れなかった。局長が変われば国が変わる。大袈裟ではなくそうかもしれないと今のカリンは思う。そして、できればツツジが局長である医局に居たいと思い始めている自分に驚くのだった。

いいなと思ったら応援しよう!