6つの海の海図を引く@カラーフィールド 色の海を泳ぐ展

『カラーフィールド 色の海を泳ぐ』展(2022. 3.19. - 9.4. DIC川村記念美術館)

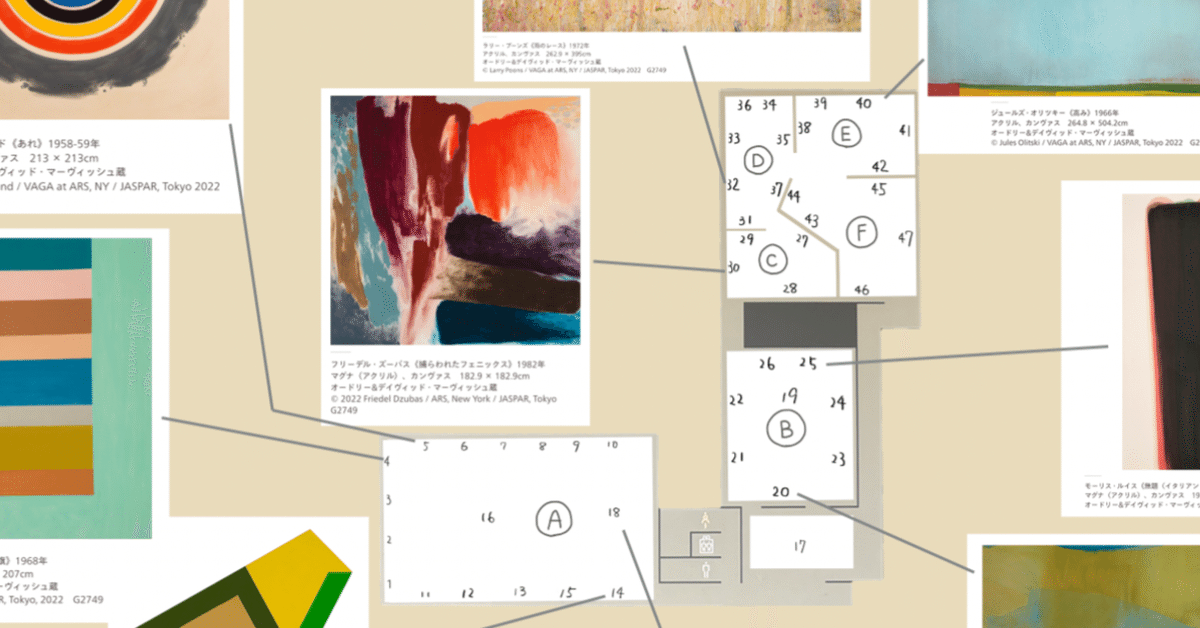

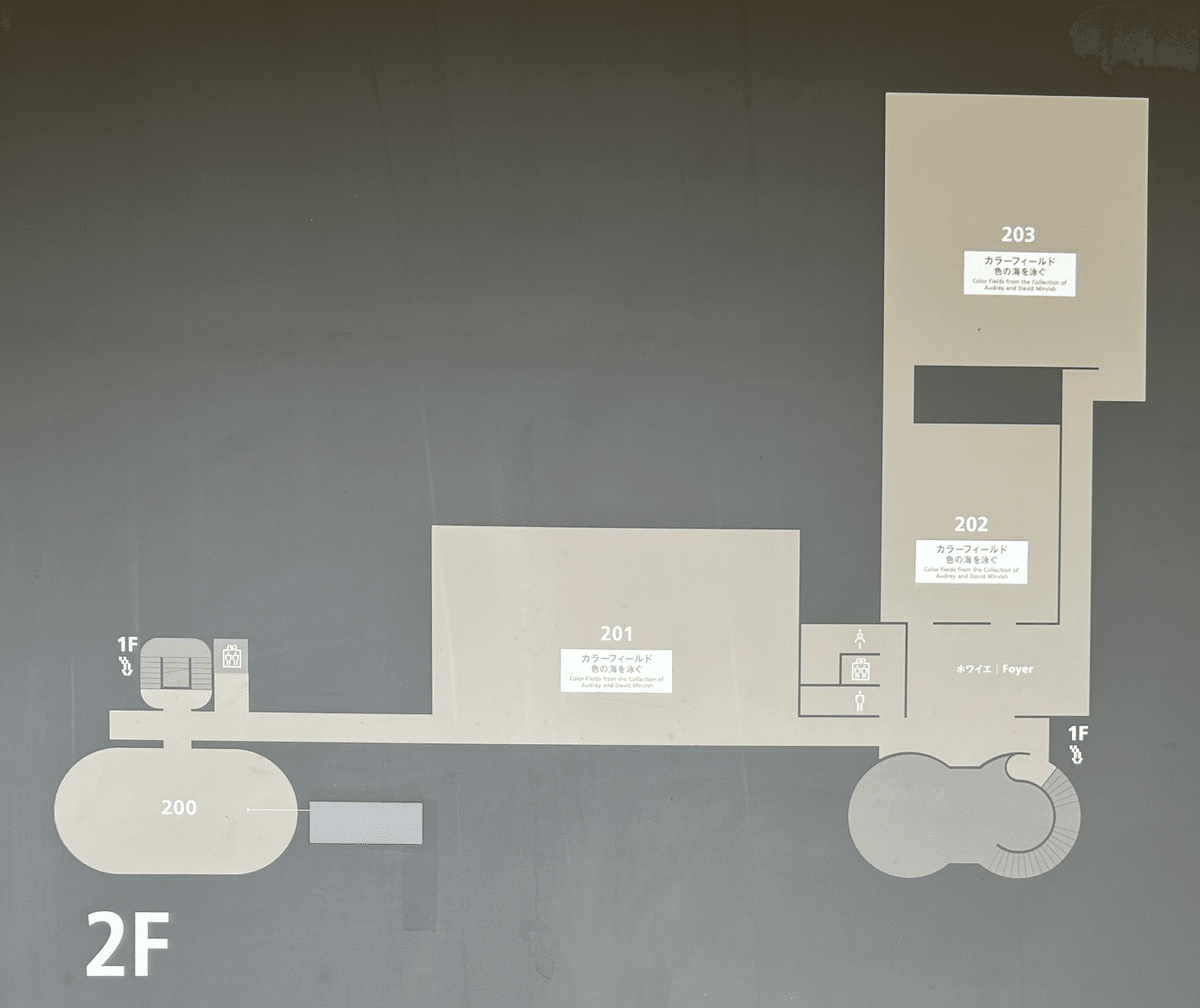

この展覧会は、3つの展示室を6つに区切った展示スペースで構成されていました。

展示数は47点とそんなに多くなかったので、記憶を辿りながらそれらの地図…、いえ、海図を引いてみました。はじめての試みです。

A - F の6つの<色の海>にわけました。

番号は作品リストに対応しています。

上のリンクにあるリストは白黒ですが、会場で配布されていたものは色付きで大感激!!!

今までで一番ワクワクする作品リストでした。

今回は我流の海図をもとに、6種類の<色の海>を泳いだ感想をかいていきます。

こちらの動画で雰囲気をより掴んでいただけるかと思います。

A. 0:04〜、 B. 0:23〜、C. 0:34〜、D. 0:55〜、E. 1:07〜、F. 1:22〜

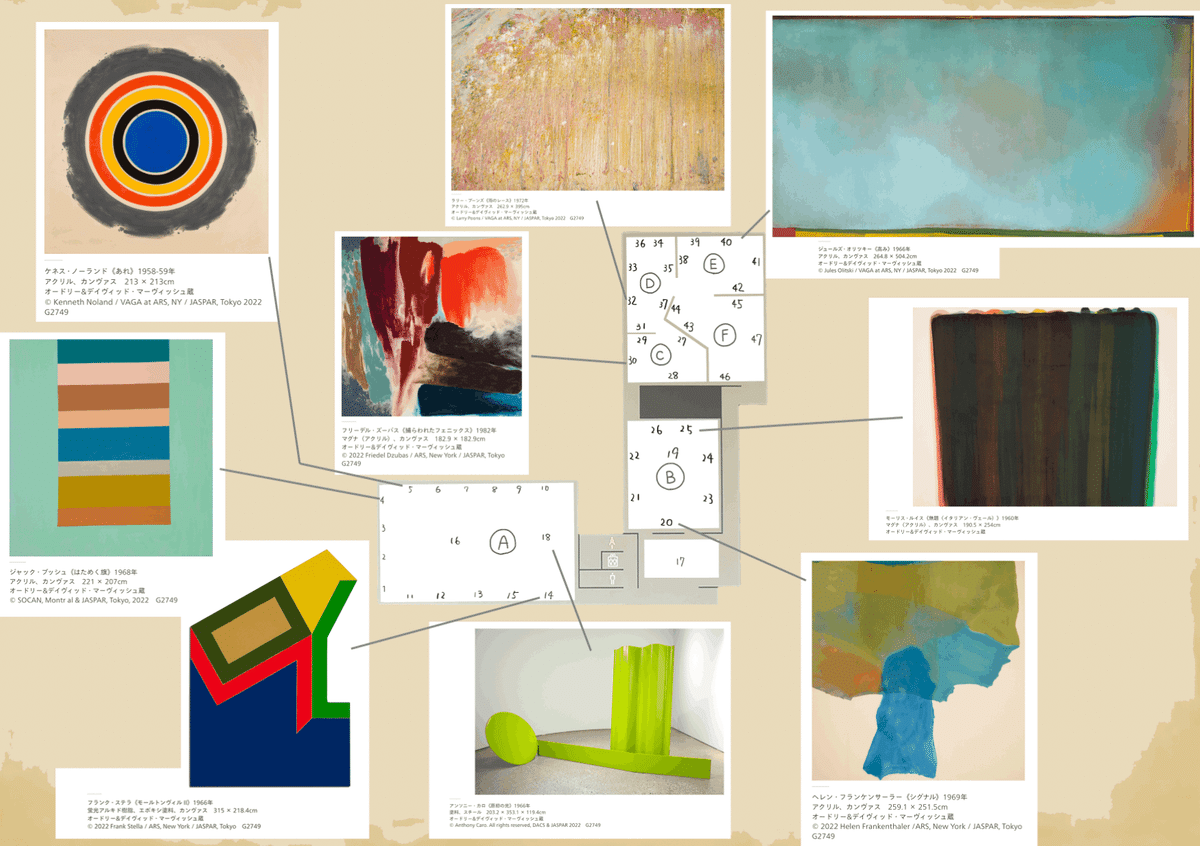

1. 愉しい!流れるプールのような<色の形の海>(A)

この大きな海には、形を媒介に色彩の問題を取り扱った4人の作家の作品が展示されています。

海に転がっていた形

・ケネス・ノーランドの四角いカンヴァスに描かれた色の輪

・フランク・ステラのシェイプト・カンヴァス

・ジャック・ブッシュの世界に存在する形(旗、交通標識、紋章など)

・アンソニー・カロの単色で塗られた彫刻

見ているだけで愉しくなる色と形に囲まれて、じっくり見入るというより、ぐるぐると作品の中を泳ぎ続けました。

こんなに愉快な展覧会場の壁、いや岸壁ははじめて!

2. 陸にあがったり、水に入ったりを繰り返す<色と技法の海>(B)

この海には、どのように描くかで色彩の可能性を考えた2人の作家の作品が展示されています。

足を濡らしたり、乾かしたり、水陸両用の技法

・ヘレン・フランケンサーラーが生み出したステイニング技法(薄く溶いた絵の具をカンヴァスに染み込ませる方法)

・モーリス・ルイスがマグナ(アクリル絵の具)で試した流動的かつ透明感のあるステイニング技法

海水で少し湿った浜のようなフランケンサーラーの作品と、水が意志をもって動いているようなルイスの作品を、裸足で行ったり来たりして、足の裏に砂と水の温度を感じていました。

ステイニング技法はじめて知りました。ルイスの《広がり》(23) というが好きでした。

2人の作家と書きましたが、カロの彫刻も一点あり。

3. 水しぶきたつ、そして速い<色と技法の海>(C)

この小さな海には、同世代の作家がステイニング技法を用いるなか、伝統的な技法と新素材を融合させて制作をした1人の作家の作品が展示されています。

海を少しだけ荒らす技法

・フリーデル・ズーバスの特徴的な筆触や色の配置

激しい水しぶきに強い風。でも色のおかげで、穏やかな悪天候。そんな不思議な気候の海にて、流されたり、戻されたりしながら泳ぎました。

小さい海に風が吹きまくっている。

ちなみに、27の《開拓》という作品を前にした時、わたしは「あやしい絵」展にて衝撃を受けた小林古径の《清姫 日高川》を思い出しました。

横長の構図、そこにある風の動きに似たものを感じたのかもしれません。こんな風に、ある作品を目の前にして、かつてみた作品を思い出す体験ははじめてだったように思います。

4. 息がくるしい <色と技法の海>(D)

この海には、絵筆を使うのをやめた1人の作家の作品が展示されています。

人に呼吸を忘れさせてしまう技法

・ラリー・プーンズのエレファントスキン・ペインティング、スローペインティング、そしてポリエステル綿など異物の貼り付け

<エレファント・スキンペインティング>

床に広げたカンヴァスに、バケツから直接、大量のアクリル絵具を注ぎ、絵具が乾く過程でひび割れた表面を獲得する

<スロー・ペインティング>

カンヴァスを壁に貼り付け、絵具を繰り返し投げつける

苦しくて…とにかく苦しくて…、水に絶対的に酸素が溶け込んでいないというか…、ボンベのないまま深い海を潜っていました。

34 - 36 は、紫が基調で、夜の海を潜っているような感じ。細長い作品なのでまさに海溝。

37は、投げつけられた絵具の厚みがすごくて、それも息苦しさの要因かもしれない。

ひび割れのすごい黄色基調の31について近くを泳いでいた夫に「あれ《ミネソタのリップル川》っていうらしいよ」と伝えると、「じゃあ干上がった川なのかな」と返答が。私は全く水の感じがないと思っていたにも関わらず「まあこういう川もあるか〜!」と流してしまっていたことを猛省。

5. ここでずっと泳いでいたい<色から光への海>(E)

この広い海には、さまざまな技法と道具を操り、色の問題に取り組み、光に辿りついた1人の作家の作品が展示されています。

浮力を発揮させる光

・ジュールズ・オリツキーがこだわったスプレーガン等による着彩

この海は、ずっと泳いでいたかったです。幻想的な霧につつまれた海でゆっくりと、呼吸するくらい自然に泳いでいられる海でした。

心地よくって、海へどうやって入ったのか、どうやって出たのか、忘れてしまいました。

6. 新しい泳ぎ方が見つかる<色から光への海>(F)

この海には、新しく開発された絵具を使用し、色彩と光のさらなる探求をつづけた一人の作家の作品が展示されています。

新しい泳ぎ方に出会える光

・ジュールズ・オリツキーの絵具の盛り上がりとメタリックな光彩

43, 44は空に見える絵で、ここでは少し背泳ぎ。

メタリックな海を目の前にした途端、全く泳ぎ方が分からなくなりました。ふんわりと浮遊できていたオリツキーのさっきまでの海と違う…!でもこんなに違う海を生み出してしまうなんて、オリツキーは一体どんな冒険をしてきたのか。わたしもわたしなりの新しい泳ぎ方を見つけたい、そう強く思える最後の海でした。

まとめ

本展は、カラーフィールドの作家9名に焦点をあて、1960年代以降の作品を中心に紹介するものである。彼らは各々の方法で色彩と絵画の問題に取り組み、果敢に制作した。あるものは形を、あるものは技法を、そしてあるものは光を媒介に、色彩との問題を取り扱う。こうして創出された様々な色彩についての思考は、色の海となって見るものの感覚や想像力を素朴に刺激する。自らの目と感覚を頼りに、泳ぎ出す色の海には何が待ち受けているのだろうか。

自らの目と感覚を頼りに泳いだ色の海には、冒険に出たがっていた自分が待ち受けていました。

おまけ:色の湖に浮かぶ

コレクション展示室では、「カラーフィールド 色の海を泳ぐ」展に合わせて、色をテーマにした展示が行われていました。

「白|透明」「赤|黒」「赤+黒」「青|緑」「銀|灰」「金|黄」

こちらの展示も最高で、個人的には「金黄」の部屋でジョゼフ・コーネルのと、「銀灰」の部屋でルネ・マグリットのをみることができて感動しました。

購入したポストカードをさっそく壁に

色ごとに分かれている展示室は色のついた小さな湖のようで、そこは泳ぐというよりは小舟でぷかぷかと浮かびながら、色彩を楽しむ空間となっていました。

おまけ:色の沼にはまる

庭園内のギャラリーでは、「400色の虹ー顔料の世界」という展示もありました。

顔料についての説明パネルが大変興味深く、たとえば天然の石を砕いたその粒子の大きさによって色の違いが生まれるだとか…、土からできる顔料があるだとか…。

最近、胡粉が気になっていたので顔料の沼にはまってしまいそうです。

以上です。