ガラス、絵画、写真、言葉 : ガラスの器と静物画展

「ガラスの器と静物画 山野アンダーソン陽子と18人の画家」展

(…)この展覧会でも、必ずしも絵とガラス食器と写真に注目してください、ということはありません。額縁が気になる人もいれば、照明ばかり見る人がいてもいい。企画自体を考える人もいれば、作品輸送に思いを馳せる人もいるかもしれません。私はたまたま、とりわけガラスに惹かれる人間だったというだけです。(…)このプロジェクトを知ってくれた人にも、自分なりのフォーカスポイントを発見する楽しみを感じてもらえたらうれしいです。

自分なりのフォーカスポイント、私の場合は企画と空間でした。

プロジェクト「Glass Tableware in Still Life」について

最初の引用にあったこのプロジェクトというのは、ガラス作家である山野アンダーソン陽子さんが「ガラス作品を本にしたらどうか」という提案を持ちかけられたところから始まったそうです。

プロジェクトについて、目的・内容・手段にまとめてみます。

【目的】

アートブックをつくること

(アートブックを作れば、)少なくとも実物のガラスよりは未来へ長く残るものになり、また一点ものの絵画とは違って複製されるので、より多くの人に届けることができます。そして私が過去の絵画を見て、その時の「今」を感じたように、その本は、未来のどこかの何人もの誰かへ、私たちの「今」を伝えることができるのではないか。そう考えたのです。

【内容】

・画家の方が描いた絵

・山野さんが制作したガラス食器

この2点をアトリエに置き、その景色を撮影した写真

【方法】

山野さんが18人の画家それぞれに声をかけ、画家自身が描きたいと思うガラスを言葉で表現してもらう

↓

その言葉に応答して山野さんがガラスを吹く

↓

できあがったガラスを画家が静物画に描く

↓

写真家・三部正博が画家のアトリエを訪れて絵画とガラスの写真を撮影する

↓

デザイナー・須山悠里がアートブックのかたちにする

アートブックというのは、それ自体が作品なのだと思っていました。

ここでのアートブックは、一点ものの作品を少しでも長く未来に残すだけでなく、その作品をより多くの人に届けることを可能にします。その考え方に、なんだか心が温かくなりました。

また、私が強く惹かれたのは、言葉を介して作品が作られていく過程です。この企画内容を知って、ぜひこの展覧会を訪れたいと思いました。

展示会場 ー 東京オペラシティアートギャラリーの雰囲気

本展は、このプロジェクトで制作されたガラス、絵画、写真と、山野の言葉で構成されています。

まさにそんな展示会場でした。

縦長のライトに当たっているのが言葉

「ミッケは、眺めと丸めのピッチャーが一つずつ欲しいと言いました。

絵に描きたいというより、家で使いたいからといった理由で頼まれた気がします。」

(展覧会)プロデューサーは、ガラスと絵と写真が光を浴びる部屋を思い描きながら、ふさわしい美術館のキュレーターに言葉でプロジェクトを説明しました。ほどなく3つの美術館が手を挙げて、2023年秋から日本で展覧会を開催することになりました。

東京オペラシティアートギャラリーは、この展示に本当にぴったりの美術館だったと思います。

なんとなく隣の展示室の気配がある

1周目に作品をじっくり見て、その後はガラスと絵と写真と言葉に囲まれている空間を、ただぼんやりと歩きました。会場を2周、3周していくうちに、光る海の中を泳いでいるような気持ちになりました。

図録を読んで謎解きをする

展示会場にあった言葉はすべて、画家の方からのリクエストに対する山野さんのコメントです。

絵画についてのキャプションはなかったため、器が描かれていない絵については、謎が残ったままの帰宅となりました。

そこで、図録を購入し、自宅でじっくり読んでみることに。すると、色々とわかったことがありました。

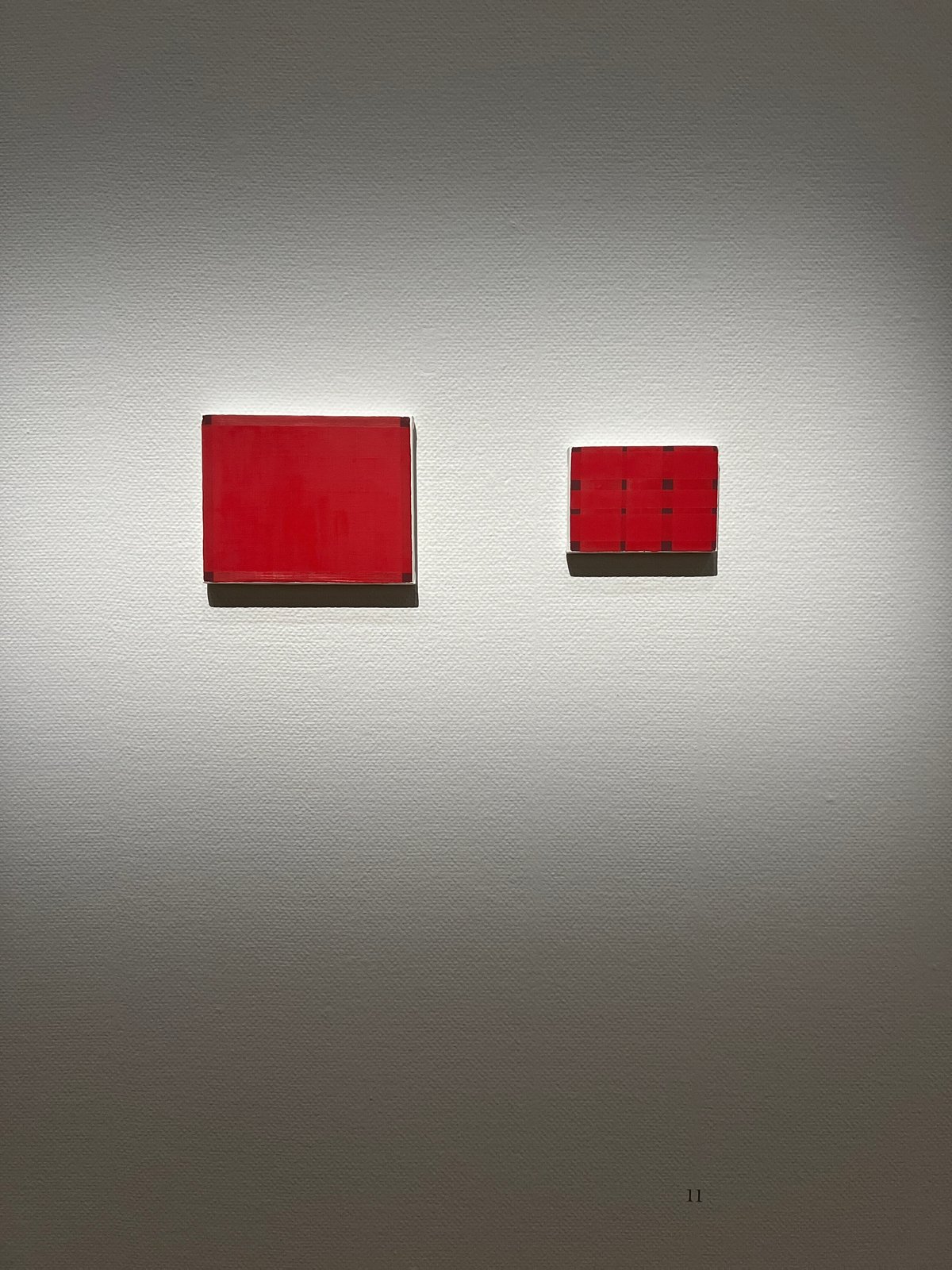

たとえば、この作品。何を描かれたのだろう。

今回、八重樫は「冬の夕飯に木のテーブルで使うガラス食器」をリクエストし、山野から肘付きの平たいプレートが届いた。そこから八重樫は、そのガラス器が置かれた空間に掛かっている絵画を想像する。寒い時期の夕飯の食卓や温かみのある薄暗い間接照明のイメージから、絵画の色のトーンもそれに合わせて少し暗めの赤色で構成されている。

食器の影の模様を四角形に描き出したのかなあ、と私は展示会場で考えていました。

考える時間もたのしい

つづいてこちら。

ガラス器そのものを描こうとしたもののしっくりこなかったと言うクサナギは、(…)思考をめぐらせた結果、山野の作品を器にしたとき、自分の作品は飲み物であるという関係性に辿りついた。2023年に新たに描かれた作品のタイトルに飲み物の名前が付けられているのはそういう理由である。

自分の作品は飲み物…!なるほど!

つづいて、器が描かれているのに謎めいた作品。

2022 田幡浩一

田幡さんからのリクエストは、丁寧な文章と共に届きました。中でも、「牛乳のための器」「日常」「歴史的意味」「差のある二つ以上のもの」「下地の色はほぼそのまま使う」が印象に残りました。リクエストのメールを読んだ時、ルーブル美術館で観たアンリ=オラース・ロラン・ド・ラ・ポルトを思い出しました。

Still-Life with a Carafe of Barley Wine

という作品のことでした

田幡浩一の絵画は、描いた対象にずれが生じているのが特徴である。今回意識したのは、ガラス器を横から見たときに現れる楕円形のふちの形だった。描くモティーフによって、ずらすポイントは異なると言うが、山野のガラス器に関してはふちの楕円形だったと言う。

このずらしは、田幡さんの作品の特徴だったのですね。モティーフごとにずらすポイントをどう決めていらっしゃるのか気になります。

興味深すぎる

読み応えのある図録でした。

こうして作品についての理解が深まると、もう一度展示に足を運びたくなります。次の巡回は夏の熊本…。果たして遠征できるか…。

まとめ

画家の言葉はガラスを生み、ガラスは絵を生み、ガラスと絵は写真を生み、ガラスと絵と写真は展覧会を生み、そして見る者たちの言葉を生みます。展示室には、ガラス食器をめぐる作品とともに、作り手たちと見る者たちの生きている関係性が輝いています。

アートブックという「もの」について考えていたとき、思い出した詩があります。

なるべく「もの」に執着せずに、持ち物を減らしてシンプルに暮らしたい、と常々考えています(実際は増えていく一方ですが)。

でも、「もの」が自分の寄り添ってくれることが多いのも事実です。

アートブックはもしかすると、「こころやさし」く寄り添ってくれる「もの」なのかもしれません。

2021 カール・ハムウド

自分なりのフォーカスポイント、そして作り手と見る者の間にあるアートブックについての発見があった展覧会でした。

おまけ

見ていてやさしい気持ちになった作品

以上です。