初心者でもわかる!GTD-最強タスク管理術

今回は、D・アレンさん著『はじめてのGTD ストレスフリーの整理術』を読み、GTDとはどのようなものなのか、実践ステップと合わせて紹介していきます。

GTDとは

GTDとは、「Getting Things Done」の頭文字をとった名称です。

GTDの目標としては、「プライベート・仕事を問わず、頭の中にある「気になっていること」をすべて書き出し、頭の中を空にすること」です。

そして、頭の中が空になることで、ストレスから解放された状態となることができます。

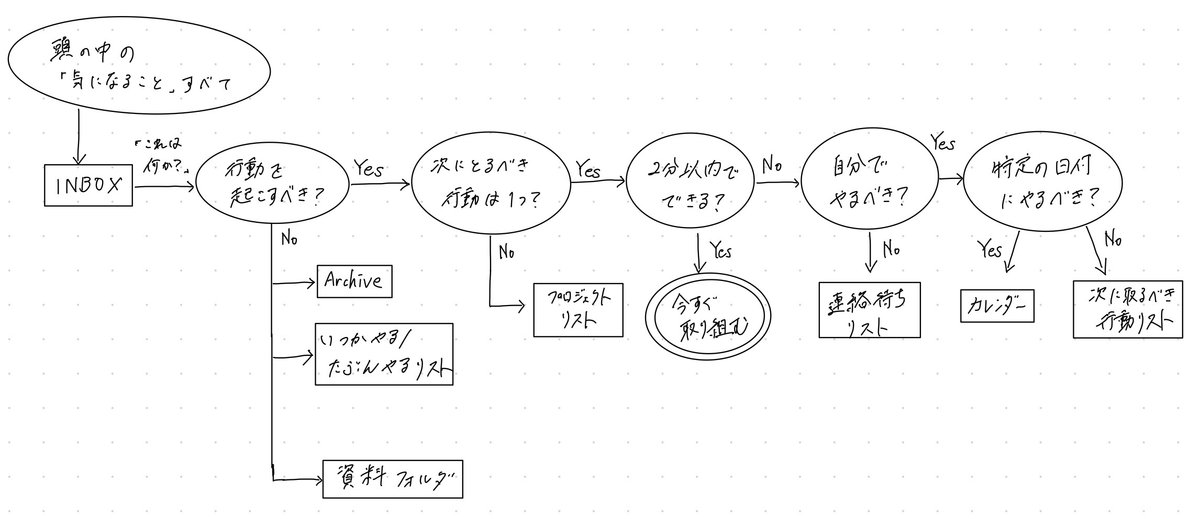

GTDのワークフロー

頭の中の「気になっていること」をすべて、いったんインボックスに放り出します。

その後、ワークフローに沿って質問を投げかけていき、それぞれの「気になっていること」がどこに属するかを決めていきます。

本書で、GTDには具体的なワークフロー(下図)が定められています。

GTDの5ステップ

ワークフローを実行するための5ステップが紹介されています。

把握

見極め

整理

更新

選択

1. 把握

このステップでは、頭の中の「気になっていること」をすべて把握し、インボックスに放り込みます。

具体的には、身の回りの散らかっているもの、仕事・プライベートでの予定やタスク、頭の中でモヤモヤしていることなど、頭に思い浮かぶものすべてになります。

ここでは、思い浮かんだことを思い浮かんだままに放り込んでおいてかまいません。

2. 見極め

インボックスに放り込まれた「気になっていること」に対して、「これは何なのか?」と質問を投げかけ、意味を考えていきます。

まずは、「行動を起こす必要があるか?」を問います。

この質問に対して「YES」であれば、「次にとるべき行動は1つか?」を問います。

例えば、「レストランで夕食を食べる」であれば、この中には具体的に「レストランをリサーチする」「レストランを予約する」「レストランまでのアクセスを調べる」といった行動が含まれていますね。

見極めのステップでは、このような具体的・物理的に行動が1つかどうかを考えます。

ここでも「YES」であれば、次の質問は「2分以内でできるか?」です。

「2分」というのは、その場でサッと終わらせられる行動の目安の時間です。やろうと思えばいつでもできるけど、なんとなく放置していて頭に残っていたモヤモヤです。

もしここで「YES」であれば、次以降のステップに持ち越さず、「見極め」の途中であっても実行してしまいましょう。今後のステップを省略できるため、全体として時間短縮につながります。

「NO」であれば、「自分でやるべき行動か?」を問います。

専門家や部下に任せてもよい仕事であれば、依頼してしまいましょう。

「YES」の場合は、「特定の日付にやるべきか?を問います。

例えば、「コンサートチケット予約」のように、発売開始日にならないと実行できない行動は「YES」になります。

一方、2分以上時間がかかるが、時間を設ければいつでも実行できる行動(先程の「レストランのリサーチをする」のような)の場合は「NO」になります。

3. 整理

行動を起こす必要のないもの

最初の質問で行動を起こす必要がないと判断されたものは、次の3つに分類されます。

アーカイブ(ゴミ箱)

行動を起こす必要がなく、何かの参考になるような資料でもない場合。

いつかやる/たぶんやるリスト

現時点では行動を起こす必要はないが、今後状況が変わったり、心の余裕ができたら行動を起こすかもしれないもの。

資料

行動を起こす必要はないが、何かをするときに役立つような書類・資料、webサイトなど。

行動を起こす必要があるもの

プロジェクト

本書では、2つ以上の具体的な行動を含むものを「プロジェクト」と定義しています。

連絡待ちリスト

他の人に依頼した行動を管理しておきます。実際に依頼した日付を残しておき、必要に応じて進捗の確認などをリマインドしましょう。

カレンダー

GTDでは、カレンダーは特別なもの・神聖なものとして扱いましょう。なんでもかんでもカレンダーに書き込んでしまうと、本当に大切なことが埋もれてしまいます。その日にしかできないことをカレンダーに記入するようにします。

次にとるべき行動

2分以上かかるが、いつでも取り組むことができ、自分が実行しなければいけない行動はすべてここに属します。

4. 更新

GTDの大前提は「GTDのシステムを信頼できること」にあります。すなわち、頭の中の気になっていることがすべてシステム上にあり、かつ常に最新の状態である必要があります。

この前提を守るために、定期的にメンテナンスをおこなう必要があります。

日々のメンテナンス

毎日、今日やるべきことは何かをカレンダーで確認し、実行します。残りの時間や、次の予定までの空き時間で「次にとるべき行動」を確認し、今できることを実行していきます。

日々のメンテナンスは、基本的に以上でかまいません。

定期メンテナンス

週次レビュー

最低でも1週間に1回、システムのメンテナンスをおこないましょう。

「プロジェクト」を見直し、プロジェクトを前に進めるためのアクションが「次にとるべき行動リスト」に含まれているかを確認します。

また、「いつかやる/たぶんやるリスト」を見直し、行動を起こそうと思ったものがあれば、「次にとるべき行動リスト」に移動させましょう。

そして、新たに今「気になっていること」が頭の中にないか思い巡らせ、思い浮かんだものは、これまでの手順で「見極め」「整理」しましょう。

年間レビュー

1年に1回など、全体の大きな見直しも必要です。ここでは、人生全体や今後のキャリアなど、少し高い視点から自分を捉え、今抱えているプロジェクトや行動は、思い描く自分像に近づけているかを検討しましょう。この過程で、新たなプロジェクトや行動が思い浮かんでくるかもしれません。

5. 選択

ここまでのステップで、GTDはきちんと整理され、最新の状態にメンテナンスされているはずです。

あとは、物事の優先度や、そのときの自分のコンディション、空き時間などに合わせて、「次にとるべき行動」の中から最良のものを取り組んでいけばよいだけです。

GTDの効果

GTDの効果は、上で述べてきたように、頭の中のモヤモヤを外に出しスッキリすることで、ストレスから解放されること、そして、やるべきことを忘れることなくすべて実行に移せる準備が整うということにあります。

GTDの効果を最大限に発揮するためには

GTDを最大限に使いこなすためには、なにより「習慣化」が重要です。

まずは、頭の中の「気になっていること」をそのままにせず、その場で書き出せるような仕組みづくりをおこないましょう。手書きノートでも、スマホのメモアプリでもボイスメモでもかまいません。自分がやりやすい方法を見つけ、インボックスに収めましょう。なお、インボックスの数は少ないほどよいと本書では書かれています。インボックスが複数あると、それらを把握するためにも労力を要してしまうためです。

そして、定期的なメンテナンスの習慣化も必須です。毎日、空き時間があればGTDを見返して行動する、1週間に1回は「気になっていること」を洗い出す、最低でもこの2つは習慣化していくべきでしょう。

まとめ

世の中にはさまざまなタスク管理術が存在します。GTDもその中の1つに含まれますが、システムをつくりあげるまでに時間と労力をかなり要します。また、使いこなし習慣化するまでにも時間がかかります。

しかし、頭の中をスッキリさせ、ストレスフリーで目の前のタスクに取りかかれる点に、私は魅力を感じています。

あなたも、GTDに魅力を感じたのであれば、ぜひ実践してみてください。本書では、より詳細に記されていますので、ぜひ購入してみてください。