人口オーナス期の戦い方

こんにちは、BYARDの武内です。

話題の『イーロン・マスク』を読み始めました。

ウォルター・アイザックソンの近年の著書は全部読んでいるのですが、その中でもイーロン・マスクは群を抜いて(いい意味で)狂人として書かれています。わざわざ冒頭にこの言葉を入れるぐらいですからね。

感情を逆なでしてしまった方々に、一言、申し上げたい。私は電気自動車を一新した。宇宙船で人を火星に送ろうとしている。そんなことをする人間がごくふつうでもあるなどと、本気で思われているのですか、と。

── イーロン・マスク

普通の人が降りる(諦める)局面でのオールイン、その結果としてテスラもスペースXも成功するわけですが、あまりにも別世界の話すぎて参考になることはあまりないのですが、エンタテインメントとして楽しんで読んでいます。

さて、本日のnoteは話を私たちが生きている日本社会に視点を戻して、中田敦彦さんのYoutube動画をベースに、「これから日本企業の戦い方」について書いていきます。

1.人口ボーナス期から人口オーナス期へ

私は「人口オーナス期」という言葉は、ワーク・ライフバランスの小室淑恵さんがテレビで説明されていた際に初めて知りました。たぶん、7、8年ぐらい前だったかと思います。

「人口ボーナス期」

若者の比率が高く、高齢者の比率が非常に少ない人口構造の状態

「人口オーナス期」

若者の比率が低く、高齢者の比率が非常に高い人口構造の状態

私が大学を卒業したのが2000年代前半で、とっくに高度成長期は終わっていたわけなのですが、就職した企業(金融系)ではまだその頃の成功体験を引きずった経営が続いていました。

隣の部署の部長さんが過労でお亡くなりになったり、会議上での役員の一言ですべてがひっくり返って、徹夜で対応するなんてことも体験しました。まさに半沢直樹の世界ですが、それが昭和どころか平成でも当たり前に行われていたのです。

私の叔父は地方銀行で定年まで勤め上げた人ですが、お子さんが産まれる際に上司から「男は仕事をしていればいい」と言われて、妻と子供に会えたのは週末になってからだったと言います。

近年でも、私の友人(女性、金融)は産休・育休から復帰して5年以上昇格がなく、子供の送り迎えのために時短勤務を申請したら、「勤務時間を短くするのは勝手だけど、仕事は減らないからそのつもりで」と上司から言われたと絶句していました。

まだまだ企業のマネジメント層は人口ボーナス期の働き方、とにかくがむしゃらに働けばなんとかなる、という過去の成功体験から抜け切れていない人が大半のようです。労働基準法などの法律改正も大事ですが、そういう間違った認識を変えることも重要です。

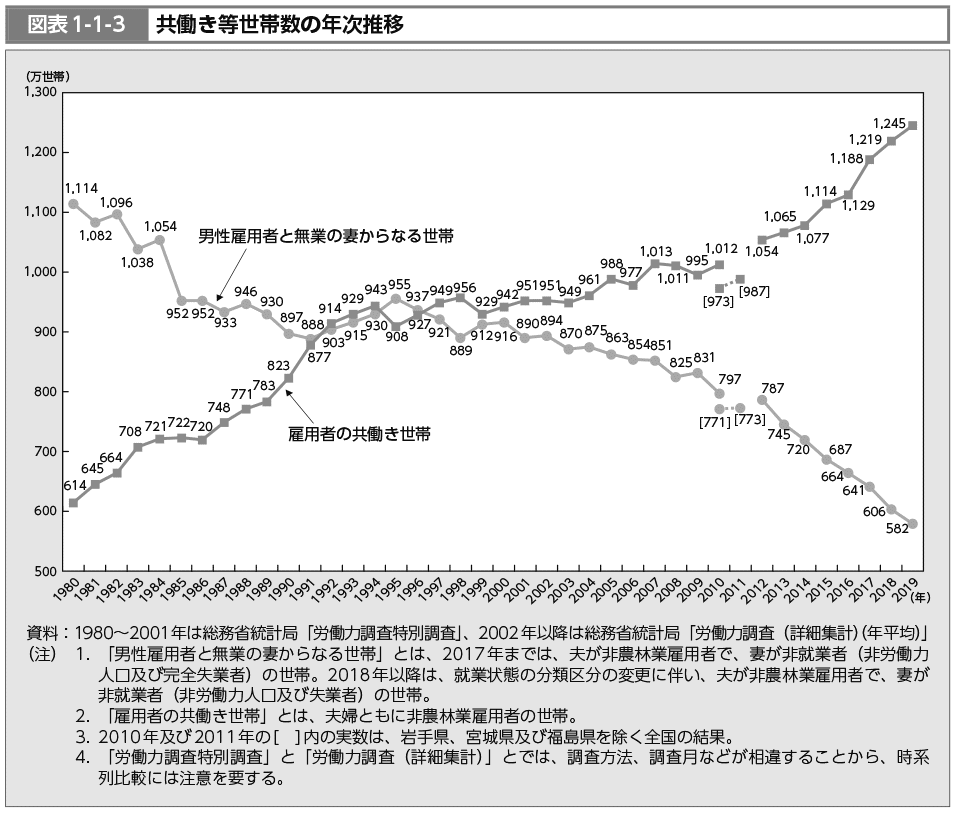

こちらは厚生労働白書から抜粋したものですが、今では共働き世帯と専業主婦世帯の割合は完全に逆転しています。それにも関わらず、制度も働き方もまったくこの状況に追いついていません。

がむしゃらに家庭をかえりみず仕事最優先で働いて、どんどん豊かになっていけばいいのですが、この30年の日本の衰退ぶりを見れば、そのアプローチは間違っている(もう無理)と言ってもいいのではないでしょうか。

中田敦彦さんが指摘する通り、日本社会は人口ボーナス期から人口ボーナス期への移行に完全に失敗してしまったのです。個人に「がんばれ、なんとかしろ」と押し付けるのはお門違いです。

ほとんどの人にとって、「日本から脱出する」というのは現実的な選択肢ではないでしょうから、取り得る手としては「間違った価値観の会社では働かない」ということでしょうか。

LayerXさんが「長時間より長期間」という言葉を発信されていますが、家庭も仕事も今この瞬間だけでなく、長期間の持続的なアプローチが必要不可欠です。短距離走ではなくマラソンですね。

仕事をしていれば、頑張らなければいけない時はあります。徹夜や休日稼働をしなければいけない時もあります。でもそれが日常になってしまうと、家庭との両立は不可能です。そういうモーレツ社員が評価される世界線からは距離を置きたいと考えるのが当然という世の中にしたいものです。

仕事ももちろん大事ですが、家族ももっと大事です。

仕事か家庭かではなく、仕事も家庭も両立できる働き方、そして、それで成果を出せる方法を考える必要がある、というのが人口オーナス期に必要な働き方なのです。

2.時間や場所にとらわれない働き方

人口オーナス期の問題は「労働力の減少」が根本原因なので、「出生率」「子供を育てる環境の整備」などにフォーカスが当たりがちですが、今から実施する打ち手の効果がでるのは数十年後ですので、今を生きる私たちは「労働力は減少していく」という現実に正面から向き合っていくしかありません。

近年、「人的資本経営」という言葉が注目を集めています。人材版伊藤レポート2.0が公表されたのが2022年5月。2023年3月期より有価証券報告書での人的資本に関する情報の開示義務化もスタートし、今期の業績だけでなく将来の業績予測に資する情報として働きやすい環境を企業側が整えているかどうかが重要であるというコンセンサスが日本社会にも受け入れられつつあります。

この流れ自体は良いと思うのですが、ちょっと危惧しているのが女性の管理職比率や男性育休取得率の開示などの数値面だけに注目が集まりがちなことです。それらの数値面を公表し、推移を追っていくことも大事ではあるのですが、これまで単なる「プロセスを処理するためのコスト」と捉えていた人材に対する考え方を、「付加価値を生み出す存在(=資本)として投資していく」という考え方へのシフトを実現するのが、本当の人的資本経営だからです。

人材版伊藤レポート2.0では非常に幅広い観点から、人的資本経営にシフトしていくための言及がなされています。現時点での各社の対応を見ていると、定量把握や人材ポートフォリオ、リスキリングなどにやや偏っている印象を受けます。かなりのパラダイムシフトなので、もちろん一気に進めることは現実的ではないのは百も承知ですが、個人的には要素5「時間や場所にとらわれない働き方」への取り組みがほとんど取り上げられていないのが残念に思っています。

私自身、リモートワークやフレックスタイム制での働き方をはじめて、もうすぐ10年になります。コロナ前は打ち合わせなどでは「やっぱり対面で会わないと失礼」という感覚が社会全体にもあったため、結構頻繁に外出していましたが、コロナ禍以降は外出しても月1、2回という感じのフルリモートになりました。

世の中、すべての仕事がリモートワークやフレックスタイム制で働けるわけではないことは理解した上で、私のような職種であれば「リモートワークできるなら絶対にした方がいい」と思っていますし、BYARD社もその信念のもとでフルリモート・フルフレックスを前提に経営をしています。

なお、フルリモート・フルフレックスで働けるという環境は、決して福利厚生として提供しているものではありません。時間や場所にとらわれない働き方をしながら、しっかり成果にコミットし続けていくこと、社内のコミュニケーションをお互いに積極的にとっていくことなど、求められることも増えるからです。

コロナ禍によるロックダウンは、強制的にリモートワークをせざるを得ない、という壮大な社会実験ともいえる期間でした。しかし、多くの企業はこの期間をリモートワークに対応するための期間だとは捉えておらず、コロナの影響が小さくなるとまた元の出社しないと仕事ができないスタイルに戻っていってしまいました。

もちろん、リアル空間で顔を付き合わせて、時間も共有して仕事をする必要が全くないとは私も思ってはいません。ただ、「それが本当に毎日、勤務時間中ずっと必要ですか?」という疑問をずっと持っています。

長時間労働と同じく、この「同じ空間、同じ時間の共有」を強制する働き方は、お子さんがいる人、介護をしないといけない人、都市部に住めない人などを排除する価値観であり、やはりそれが当たり前だった時代の成功体験を引きずっていると感じざるをえないのです。

全員が出社前提だった時の制度やコミュニケーションスタイルをそのままに、リモートワークやフレックスタイム制に移行すると、当然に失敗します。これらはガラケーとスマホぐらい違うものなのです。リモートワークやフレックスタイム制が悪いのではなく、それに対応することができる組織やコミュニケーションスタイルに移行できていないことが問題なのです。

もちろん、すべての企業がリモートワークやフレックスタイム制を取り入れるべきだとは思いませんし、業種・業態によって不可能な場合もあると思います。しかし、リモートワークやフレックスタイム制への対応が不十分なままロックダウン期間に入り、それが緩和されたから「やっぱり会社で顔を合わせて仕事をしないとダメだね」なんて言って満足しているのは、あまりにももったいないな、と感じています。

労働基準法の改正による上限時間の適用やインターバル制度が、本当に日本社会に定着するにはこれから十年単位の時間がかかるでしょう。

私は正直その変化を待っていられないので、今からできる取り組みとして「時間や場所にとらわれない働き方」の実現に向けて本気で取り組んでいくつもりです。

BYARDというプロダクトは、時間や場所にとらわれない、チームで生産性を上げる、という価値観を中心に機能やサービスを設計しています。ZoomやSlackが埋められなかった隙間、そして業務プロセス全体を最適化させるための機能開発をこれからも続けていきますので、既存のツールやマニュアルではリモートワークやフレックスタイム制への移行に対応できないと感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

BYARDのご紹介

BYARDはツールを提供するだけでなく、初期の業務設計コンサルティングをしっかり伴走させていただきますので、自社の業務プロセスが確実に可視化され、業務改善をするための土台を早期に整えることができます。

BYARDはマニュアルやフロー図を作るのではなく、「業務を可視化し、業務設計ができる状態を維持する」という価値を提供するツールです。この辺りに課題を抱える皆様、ぜひお気軽にご連絡ください。

いいなと思ったら応援しよう!