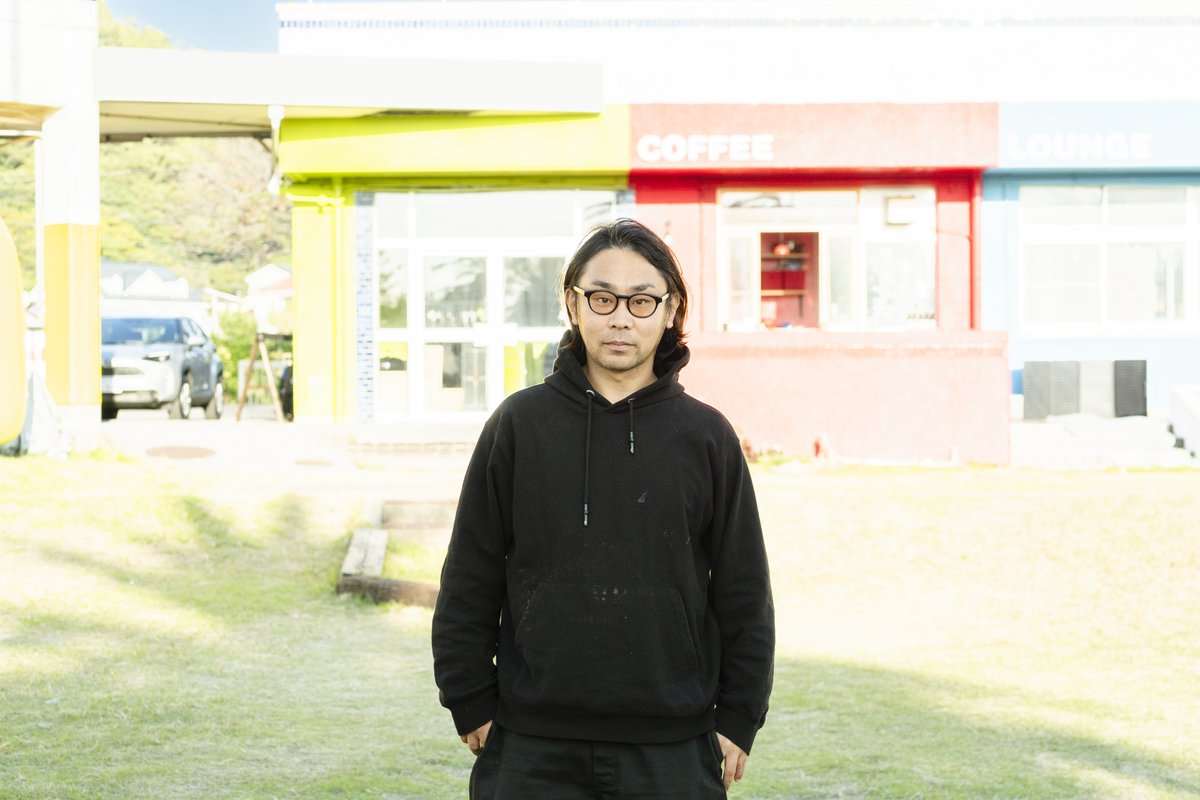

いい仕事って何だろう。 廃校再生で見つけた“生きがい”。 DE / 南房企画 牧野圭太さん 前編

すまいとくらしの未来を語る「philosophy」。今回は千葉県南房総で、廃校となった臨海学園を再生し、新たなローカル複合施設「SHIP / SHIBUYA IWAI PARK」をつくるクリエイティブディレクターの牧野圭太さんを「n'estate」メンバーの櫻井が訪ねました。前編では、渋谷を拠点に広告やデザインの仕事に携わってきた牧野さんが今、南房総で新たなビジネスに挑む理由。自らのキャリアを見つめ直す中で再定義した仕事の価値観。地元・千葉への想いやローカルデザインの可能性などを伺いました。

1984年生まれ、千葉県出身。DE Inc. 共同代表。2009年、株式会社博報堂に入社。2015年に独立し、文鳥文庫を出版する文鳥社を設立。2020年よりDE Inc. を創業し、社会課題の解決を目指す企業コミュニケーションを軸足にクリエイティブ業務を行う。2023年、富山臨海学園の再生事業を中心に、南房総エリアの活性化に向けた取り組みを行う南房企画株式会社を設立。

1985年生まれ、千葉県出身。2008年、三井不動産株式会社に入社。経理・税務、オフィスビル再開発、住宅用地取得営業などを担当。個人的なスタディとしていた「多拠点居住/二地域居住」を切り口に、あたらしいすまいとくらしのあり方を提案するサービスを社内新規事業化し、事業創造部に合流。2022年秋より「n’estate」を立ち上げ。共働き、2児の父。ラーメン二郎とサウナをこよなく愛する元バンドマン。

櫻井:大きな校舎に、広い芝生の校庭、海や夕陽が望める屋上もあって、とても気持ちのいい場所ですね!

牧野:そうでしょう。目の前の防風林を抜ければすぐに岩井海岸にも出られるんですよ。波も穏やかで、よくも悪くも人があまり多くない。海岸に来て波を眺めているだけでも癒されますよ。

櫻井:今、牧野さんは東京と岩井で二拠点生活をしながらこのプロジェクトに取り組まれているのですよね。そもそも、牧野さんがこの場所に出会ったきっかけは何だったのですか?

牧野:2021年の夏、知り合いの誘いで岩井海岸へ向かう途中、偶然この校舎を見かけたんです。何だかものすごい存在感のある建物があるぞと、よく見てみたら「渋谷区立富山臨海学園」と書いてある。臨海学園として使われていた校舎なので、なぜか食堂が体育館の中にあったり、畳敷きの宿泊棟があったり、普通の学校とは少し違っていて。「なんて可能性のある場所なんだ!」と胸が高鳴ったことを今でもよく覚えています。

櫻井:たまたま発見した校舎に、すっかり惚れ込んでしまったわけですね! それでも、ここで事業をはじめようと決断するには大きな覚悟が必要だったのでは?

牧野:僕は千葉県の出身なので、もともと千葉には人一倍愛着があって。「いつかは千葉のために仕事がしたい」という想いもあったんです。それに渋谷を拠点に仕事をしている僕が、千葉県で渋谷区の臨海学園に出会うって何だかとても運命的じゃないですか? 「これは自分がやるしかないだろう」と天命のようなものを感じましたね(笑)。

櫻井:牧野さんにとって渋谷と千葉という、縁の深いふたつの地域に貢献できるチャンスでもあったのですね。私も地元が千葉なのですが、地元への愛着を何か形に残したい、という気持ち、とてもわかります。様々な地域、ローカルで活躍されている方々も、何らかの地縁がある方が大半ですよね。

子どもからお年寄りまで。ゆるやかに集い、育む、自由な場づくり。

牧野:僕自身、海が近くて自然も豊かな岩井をすっかり気に入ったこともあり、地域振興の一助になれればと思ったんです。学校(臨海学園)という場の雰囲気を上手く活かすことができれば、もう一度人々がにぎわう場所として生まれ変われるに違いないと。その後、渋谷区の公募型プロポーザルに手を挙げて貸し付け事業者として選んでいただき、南房企画株式会社という会社を立ち上げ、施設再生プロジェクトがスタートしました。

櫻井:プロポーザルで提案した構想は、どのような内容だったのですか?

牧野:かつての“臨海学園”を子どもだけでなく大人も楽しめる複合施設として再建したいと提案しました。もともと備わっている宿泊施設としての機能を活用したホテルと、体育館の食堂棟を使ったレストラン。それに地域の産業と連携して物産を扱うマーケットや、レンタルオフィスのようなスペースもつくります。岩井海岸もまだまだ活用の余地があると思っていて、マリンアクティビティの拠点としても利用してもらいたい。実際に昨夏には「SHIP」に遊びに来た子どもたちをアテンドして、一緒に釣りをした企画が好評でした。

櫻井:すごい、やりたいことが盛りだくさんですね! 現在メインで稼働しているのは、カフェスタンドですか?

牧野:そうですね。カフェスタンドでは地元の牧場の牛乳を使ったカフェラテや、オリジナルのサイダー、地元で作られているクラフトビールなどを提供しています。あとは、校庭でキャンプの宿泊ができます。キャンプ道具やバーベキュー器具の貸し出しもしていますよ。現時点では「こういう使い方はできないか」という問い合わせに応じて、実験的に使ってもらっている感じです。ゆくゆくは、きちんとメニュープランをつくって本格始動していけたらいいなと思っています。

櫻井:いいですね。「SHIP」には、どのような利用者がやってくるのでしょう?

牧野:地元のおじいちゃんおばあちゃんがふらりとカフェスタンドに来てくれたり、子どもたちのハロウィンパーティーの会場になったり。先日は、体育館で「ボケ防止バンド」という平均年齢75歳のバンドが演奏会を開きたいとやって来て、結果的に60人前後のおじいちゃんおばあちゃんが集まって盛り上がりました(笑)。あとは、東京からもいろいろな企業が日帰り研修で利用しに来てくれています。あまり知られていないのですが、岩井は都心から車で80分で来られるので、オフサイトミーティングの場所としてもちょうどいい距離感なんです。

櫻井:2024年の夏にプレオープンしたばかりにも関わらず、すっかり地域に馴染んで親しまれている感じがとてもいいですね。

牧野:地元の人も来れば都会から観光客も来る、子どもたちも来ればおじいちゃんおばあちゃんも来るような、開かれた場所にしていきたいと思っていたので、とても嬉しいです。こうやって、みんなが自由に使える場所にしていきたいですね。あまり先々の計画まで決め切らないほうが面白いものがつくれるんじゃないかと思っているので。

櫻井:まさに海をたゆたう船(SHIP)のごとく、波に身を委ねるような感じですね(笑)。

牧野:もちろん大きな方向性は決めるんですけれどね。もちろん廃校をリノベーションするにはお金は必要ですし、資金調達をするためには綿密な計画や図面が揃っていたほうが有利。でも、それが自由な場づくりを実現していく上では障害になることもあると思うんです。 僕も今そういうフェーズにいるからこそ感じているのですが、バリューのある分かりやすい計画は、結果としてどれも似たり寄ったりになってしまうというジレンマはありますよね。

櫻井:不動産デベロッパーとしても、とても理解できます。大きな開発であればあるほど、事業期間が長く、設計から竣工まで何年もかかるプロジェクトが多いんです。そうなると、設計時には素晴らしかった規格が、竣工時には陳腐化していることもあり得て。

「n’estate」も、あえてターゲットを絞らずにどのようなニーズがあるのかを探っている側面もあるんです。決め切らないことで、そのぶん自由な発想でいろんな使い方をしてもらえればいいし、そうやって使ってもらう中で新たな道筋も見えてくる部分もきっとありますよね。

規模は小さくても、意味は大きい。“手触り感”のある仕事の楽しさ。

牧野:実際にこの場所をつくりはじめて、このやり方は間違っていないんだろうなと感じています。今その場にあるもので必要なものをつくって、トライアンドエラーを積み重ねていくことでオリジナリティのある場所が少しずつ出来上がってきている実感があるんです。

例えば、校庭のヤシの木を囲むカウンターテーブルの制作を地元の大工さんにお願いしたら、おまけで大きな植栽プランターまで作ってくれちゃったり(笑)。間違えて発注してしまった太すぎる丸太をファイヤーピットのベンチとして活用してみたり、そういう“ノリ”でつくっていく感覚が新鮮でとても楽しいんです。みんなで解体をしたり、ペンキを塗ったりと少しずつ仕上げていく過程も面白い。そうやって、多くの人と知恵や力を出し合って、みんなで場づくりをしていけたらいいなと思っていて。

何より僕自身、東京で広告やデザインの仕事をしていたら絶対にやらないような手仕事に日々向き合っているのですが、とても充実感があるんです。

櫻井:その充実感は、牧野さんの表情からもひしひしと伝わってきます! それこそ広告やデザインの現場では計画性が求められるでしょうし、その反動もあるのかも知れませんね(笑)。

牧野:それはあるかもしれません。最近、「身体性」と「手触り」というキーワードが自分の中でテーマになっていて。これまで広告業界という資本主義のど真ん中で仕事をしてきて、正直なところ、悩みながら、迷いながらやってきた実感があるんです。商品やサービスを魅力的に見せることで経済活動を後押しするのが広告の仕事ですが、すでに便利なモノに溢れ、人々のくらしも成熟している世の中で、その商品やサービスは本当に社会を豊かにするものなのだろうかという葛藤もありました。だんだんと自分の仕事に実態を得られなくなってきたんですね。

その点、僕が今ここでやっていることって、小さなことだけれど実態しかないんです。草を刈り、土を堀り、汗をかく。そういったことに自分の時間や力を使うことが、今の僕にはとても楽しい。きっと、精神的にも満たされているんだと思います。

櫻井:経済的な豊かさが幸せであるとは限らない、それよりも心の豊かさや幸せを重視したいという価値観は今、世界的に広がってきていますものね。

牧野: 僕が生み出すGDPとしては、広告の仕事をしているほうが高いかもしれないけれど、今ここで取り組んでいることのほうが意味性が高いし、人間のウェルビーイングとしての価値があると思うんです。仕事って、何を生み出したかが価値になると思われがちだけれど、その仕事そのものが人の幸せをつくるということを、現代人は忘れているんじゃないかと思います。

櫻井:とはいえ、これまで牧野さんが培ってきた広告やデザインの経験が施設の再生事業にいかされる場面もたくさんありますよね。施設を盛り上げていくためのアイデアも然り、これまで拠点としてきた渋谷でのネットワークも強みになる。

牧野:そうですね。そういう意味では、千葉のブランドづくりをサポートしたいという気持ちはずっと前からあります。千葉って「ブランド化が苦手な県」だと思うんですよ。これを僕は「落花生問題」と呼んでいるのですが、千葉出身だと言うと「落花生ですよね」としか言われない(笑)。でも、じつは農業も漁業も盛んな地域なんです。

岩井海岸も伊勢海老の水揚げ量が日本一になるほどで、金目鯛やすずき、ブリなどもたくさん漁れます。酪農も盛んで長年営まれている牧場がいくつもあり、最近では若手の牧場経営者が地域を盛り上げようと頑張っていて。落花生以外にも多くのいいモノ、いい場所があるのに全然知られていない。すごくもったいないことですよね。これは僕の仮説なのですが、千葉県は東京という巨大な消費地に近いがために、そんなにブランド化に力を入れなくてもビジネスとして成立してきたんだと思うんです。だから、生産物を「表現する」人が足りなかった。

逆に言えば、まだまだ多くのポテンシャルを秘めた地域だと捉えることもできます。地域に残る自然資源や文化を千葉の魅力として表現し、その一つひとつを最大化していく。そうやってローカルの可能性を追いかけていくことが、日本社会の新しい未来にもつながっていくんじゃないかと考えています。

Photo: 小野田陽一

Location:SHIP / SHIBUYA IWAI PARK

> 後編はこちら。

> サービスや拠点について、さらに詳しく。

「n'estate」(ネステート)公式WEBサイト

「n'estate(ネステート)」 Official Instagram