【ビルディバイド】ディバイドバトル東京大会使用・青抜き3cダグラーク

初めまして!そぉい(@Fai_ry_Biue)です。

今回は、ディバイドバトル東京エリア予選で使用した【青抜き3cダグラーク】についての解説記事となります。

ディバイドバトル1stセッション 関東エリア東京大会

— そぉい (@Fai_ry_BIue) November 27, 2021

5-2 青抜き3cダグラーク

ggwp! pic.twitter.com/USUUqYHCti

チームメイト4人でシェアして、うち1人が6-1(10位)、1人が5-2ということで、母数に対するアベレージはかなり高いデッキだったと思います。

ディバイドバトル本番では「知られていない」ことがアドバンテージになっていた側面もあったので、(デッキカラーは違いますが)【ダグラーク】が優勝デッキになった現在はそこまでの勢いや鮮度はないかもしれませんが……それでも初見殺しされないために是非知っていただきたいデッキです。

本記事は途中から有料となりますが、無料部分だけでもデッキの本旨とデッキリストがわかるように執筆しました。

10月末からこのデッキを調整していたため、調整時間に比例してかなり文章量も多くなってしまい読みづらい部分も多々あるかと思いますが、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです!

本記事ではいくつか説明なく他ゲームの用語を用いている箇所があります。

そのため、もしわかりにくい表現があった場合は@Fai_ry_BiueまでDMをお寄せください!適切な表現へと修正させていただきます。

また、本記事ではカード名を《》、デッキタイプ名を【】で囲って表現します。あらかじめご承知おきの上ご覧ください!

それでは、以下からデッキ解説に入ります!

■ 環境予想と構築経緯

まず、大会前日までの環境構造は以下のようになっていると考えました。

Tier1 : 【ブルーム】

母数が単純に多い。

青黒、白黒の両タイプとも強みがあり、簡単に上ブレが発生するため、押し付け合いになった時の爆発力は随一。

Tier2 :【バドラトス】【ライオネル】

11月に入り赤黒型の研究が大幅に進んだことで数を増やしたアーキ群。

継戦能力が高く、安定しているため長い予選に向いている。

Tier3:【アイオラ】

上記3デッキに対してかなり噛み合いが要求されるが、それ以外の有象無象デッキに対して非常に強い。

《ゾフィア》を軸にコントロールするタイプだけでなく、ライフからのショット使って受けながらアドバンテージを失わない小型ユニットで顔を詰めていく前寄せの型も存在し、若干メタられにくい。

他にも【クラウディア】【マーギュリス】などの選択肢がありますが、基本的にはこの上位4デッキに対して明確に回答を用意する必要があると考え、持ち込むデッキを検討することに。

【ブルーム】は上記した通り爆発力もカードパワーも高いですが、下ブレが激しいことと、効果を使うには山札にバスターが埋まっていてはいけないのにロングゲームするにはライフにバスターが埋まっていてはいけないという一貫性の無さから長い予選を戦い抜くには不適と判断し、没に。

【ライオネル】は現環境において安定性の高いデッキタイプではあるものの、エリア直前に行われていた非公認大型大会の結果を見るに難易度は高く、特にミラーマッチがあまりにも複雑なので避けたい。

【アイオラ】は完全回答性能はあるもののカードパワーが低く、母数の多いデッキに勝ち切ることができないためこれも没。とはいえ切り捨てるのが少し速かったような気はしていて、もうちょっと頑張れたかな?とは思います。

そんなこんなで環境への解答を用意しやすい【バドラトス】を基準にデッキを考えていくことにしました。

【バドラトス】が強い理由は以下の3つにあると考えています。

① 《猛焔竜 グラナディガ》を始めとした高コストユニットの場持ちの良さから、一度展開した後の「待ち」のプレイが可能になること

② アンタッチャブル能力によって相手に回答を用意させず、《呪術師の謀略》などの一部のショットについては「踏んでも有利」を取れること

③ ロングゲームではライフ回復できるため序盤にバスターを踏んでダメージを負うリスクが少なく、 終盤の《邪悪な取引》でダメージをリソースに変換できること

上位デッキを見ても分かる通り、環境は発売初期から比べると少しずつ後ろに寄っています。後ろでゲームする上で「待てること」「除去耐性があること」「序盤のダメージで損しないこと」は必須事項で、それを全て兼ね備えているところが【バドラトス】の強みです。

しかし、【バドラトス】には欠点もいくつか存在します。

① エース4枚に依存するゲームも多く、一発勝負のエリア大会のルールには向いていない

② 開放タイミングが遅く、一手の遅れが致命的になることがある

③ 結局《バドラトス》《グラナディガ》を決めるターンはタップアウトになるため相手に時間を与えてしまう

個人的にはさすがにこれらのデメリットよりメリットが勝っているデッキだとは思っていますが、本番では増加が予想されるデッキタイプであることからある程度メタって来ているTier3デッキも居そうだったので自分から積極的にこのアーキを使おうとは思えず。

「待てる」「除去体制がある」「ダメージで損しない」というメリットをそのままに、デメリットを薄くしたデッキタイプは無いものかと考えていたところ、ひとつのパッケージに行き着きました。

《天空の城塞》+《黒耳の狩猟者 カラル》です。

エナジーを使わずにユニットを展開できる《天空の城塞》は、デッキタイプ単位で「待つ」ことを許容するカードの一つ。もちろんデッキトップ次第という側面はありますが、開放は【バドラトス】より速く、開放から2〜3ターン程度で1回当てることができればそこからは緩やかに有利に近づけることができます。

《カラル》自身が序盤にダメージを受けることを利に転換できるカードなので、序盤のダメージに強いのも良いポイント。

《天空の城塞》から出てくるカードをパワー7000以上に統一することで《呪術師の謀略》《"デッドルーク" リヴァワート》への耐性も確保。パワーの高いユニットを主軸にゲームできるので、【ライオネル】にも強く出ることができます。

また、【ダグラーク】というデッキタイプはエースの色拘束が薄く、ある程度の安定性を担保した上での3色化が可能なことも強みです。デッキの主軸となる赤白に加えて、「待ち」の有効性をさらに増す黒をデッキに投入。

黒の除去も色拘束が薄いため、多色パッケージに出張しやすいのが良いですね。

実際にはこの過程で【マルグレア】や【マーギュリス】も通過しているのですが、まさにこのタイプの【ダグラーク】は僕にとって「天啓」といっても過言ではありませんでした。明らかなメタ外のデッキで、かつ環境的にかなり有利が取れそうな構築になる、そんな予感から最終的にはこのデッキをエリアに持ち込むことを前提に調整を行なっていました。

以下からは最終的に本番に持ち込んだデッキリストを元に、【3cダグラーク】がどのようなデッキなのかを解説していきます。

■ デッキリスト

テリトリー:天空の城塞(ダグラーク)

===バスター(12枚)===

4 x 細心の白兎 アゴラ

4 x 黒耳の狩猟者 カラル

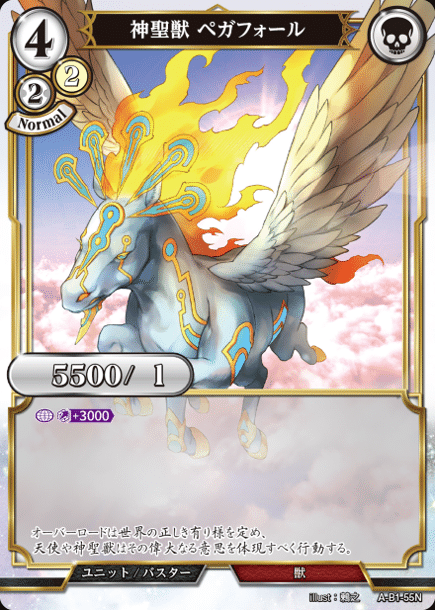

4 x 神聖獣 ペガフォール

===ショット(12枚)===

3 x 虚を突く一手

2 x 張り裂ける大地

3 x 呪術師の謀略

4 x 呪われた切札

===アイコンなし(18枚)===

2 x 百獣王の怒り

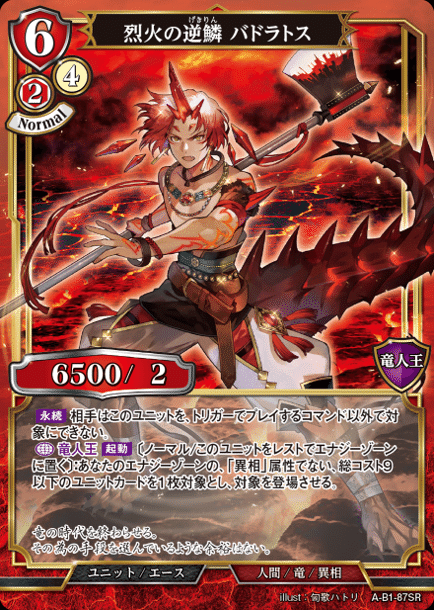

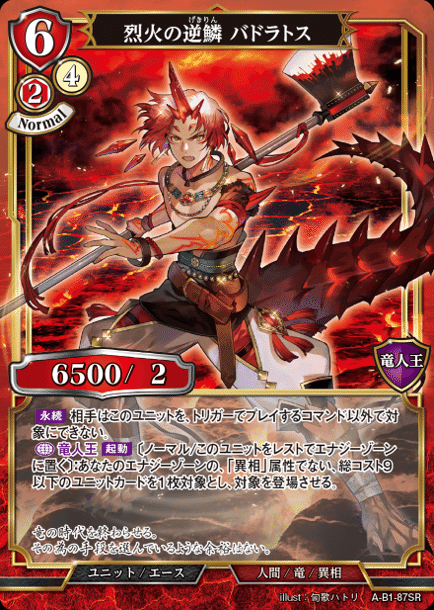

3 x 烈火の逆鱗 バドラトス

3 x 天助の来光

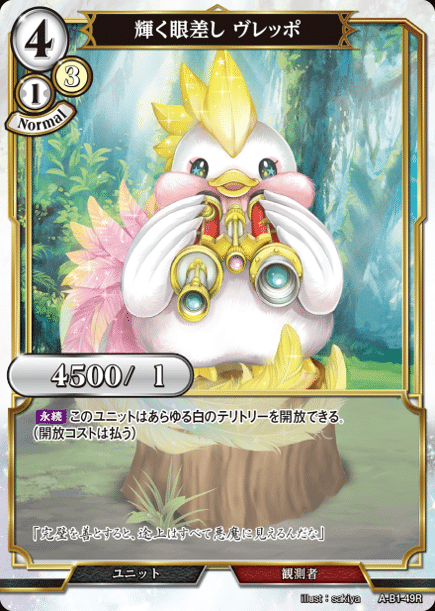

3 x 輝く眼差し ヴレッポ

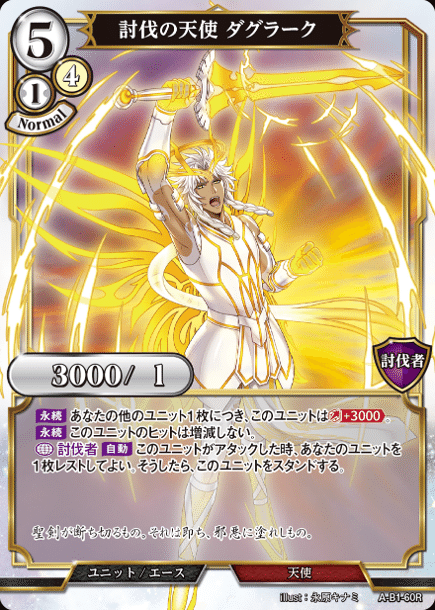

4 x 討伐の天使 ダグラーク

3 x ハードラック・クラップス

デッキコード:sGk8DaMa7U

デッキ画像の出力にはビルラボを利用しています!ありがとうございます。

■ デッキコンセプト

《天空の城塞》によってコストパフォーマンスの高いユニットを呼び出し、浮いたエナジーで除去を構えて有利な盤面を作りながら殴る構築です。

全体的に後ろ寄せの構築になっていますが、序盤のロスはある程度覚悟の上で中盤《天空の城塞》を当ててからの展開維持能力を重く見ています。

1:1交換でのやり取りを続けていけばどこかで《カラル》《ペガフォール》《バドラトス》などが生き残りながら相手の盤面を整理できる「0:1交換」のターンが訪れるため、そこを起点にスタートするデッキになっています。

《天空の城塞》の当たり外れによってゲームが左右されるように思われがちですが、本構築では「1回当たった城塞で出てきた生物が残ったターンは城塞が当たらなくてもよい」と考え、より生存能力の高いカードをバスター枠に選定しているため、自分の手札が切れる前に次が当たれば良い、というプランを取っていきます。

なんなら対面によっては当てた生物を出さずに2周目に持ち越すことまで意識します。これについては有料部分にて後述。

基本的には生物が生き残っていることが何よりも大事なため、相手のライフはそこまで積極的に詰めず慎重に動いていき、後半《カラル》《バドラトス》が複数体並んで相手が対処できなくなったタイミングで一気に攻め入ることを目標にします。

ロングゲームになればなるほど《天空の城塞》が生み出すアドバンテージは大きくなっていくため、ライフを詰めずに貯めのプランを取ってもそこまでリスクは大きくなりません(もちろん詰められる場面では詰めるべきですが)。

ただ、ロングゲームが得意ということはデッキの難易度が高い割に時間切れの危険性もある難しいデッキということでもあります。本番は極力時間切れにならないよう落ち着いてプレイすることを心がけていました。

全体的なプレイ指針としては、ユニットは極力手からはプレイせず、城塞の当たりを待ち、当たって出てきた生物をひたすら守る。これだけです。

焦らずどっしりと構えながら細いクロックを通して行くことが勝利への最大のキーポイントとなります。

優秀なショットやスタッツの高いユニットが揃っていることと、《カラル》の存在により序盤受ける5点までのダメージは気にならないため、《ベストーラ》《ラビアン》を含む3コストのユニットはすべて不採用としました。これらのカードは後半アタッカーとして不安定でデッキパワーを下げる要因になると感じたためでもあります。

《カラル》を警戒して殴ってこなかった場合は《アゴラ》によってリソースが爆発するので相手にとってはダブルバインドになるのが良く噛み合っていると感じます。

■ 採用カード解説

《討伐の天使 ダグラーク》 x 4

本デッキのコンセプトカードです。先述の通り、現状唯一のシングルシンボルのエースであることからデッキを多色化しても3t開放が容易であることが最大の強みになっています。

テキストは主に《呪術師の謀略》《"ブラックナイト" ライゾーム》《抱擁の天使 エルヴィーユ》《猛焔竜 グラナディガ》をケアするために使うことになります。それらのカードが採用されている対面に対しては大切に取り扱っていきますが、それ以外に対しては比較的雑に扱って大丈夫です。

《輝く眼差し ヴレッポ》 x 3

バスターカードを主軸にデッキを構築したため、多くの対面に対して3ターン目のテリトリー開放はマストと考えており、そこも含めての観測者採用です。

可能な限りデッキに入れたくないカードパワーの低いカードなので、予選7回戦をストレスなく通過するためのギリギリの枚数まで減らしました。もう1枚減らしても良いのですが、流石に白土地の枚数が怖かったので安全に。

《細心の白兎 アゴラ》 x 4

本デッキの初動です。

3tにエナジーが6あると解放しながら1コストコマンドを構えられる+4tにエナジーを置かなくても3+3を構えられるため、かなり安定して相手の3t~4tの動きを抑えることができます。

また、《天空の城塞》から降ってくることで更に手札1枚分のアドバンテージを得ることができるため単純にスタッツの高い《ナディヤ》として運用することができます。

ライフを失うとバニラなのが惜しいものの、上ブレがある程度発生しうる上、序盤から終盤まで盤面を堅く支えてくれる、ゲームに必ず絡むカードなので最大枚数の採用としました。

《神聖獣 ペガフォール》 x 4

中盤以降の盤面の下支えとして採用。

覚醒前5500、覚醒後8500は同コスト帯のユニットの中で最も優秀な性能です。基本的に4コスト帯のユニットのテキストは能力としては序盤に強く終盤腐りやすいものが多いため、《天空の城塞》から出すのであれば単純にパワーが高いほうが正義。

《天空の城塞》から出すことを優先するのであれば他にもよりスタッツが優秀なカードも存在しますが、3~4ターン目に《天助の来光》を構えるパターンの受け入れを考慮するための白土地の数の関係や、1回目の城塞で《アゴラ》ヒットした次ターンの手出し《ペガフォール》のバリューの高さといった理由から《ペガフォール》が最適だと感じています。

ダブルシンボルのため初動としての信頼度は薄いですが、《天空の城塞》から出てきたときに最強で手出しもしやすいカードのため最大枚数採用。

《黒耳の狩猟者 カラル》 x 4

【ブルーム】へのメタカード兼最終盤のフィニッシャー。カードの質の高さについてはすでに解説した通りで、本デッキのスタートラインでもある、いわば「基準カード」です。

基本的にこのカードでのみ打点形成が可能なデッキのため、少しでも甘えて落とされるとかなり厳しくなってしまいます。

このカードを維持することが求められる盤面においてはどれだけ有利状況でもライフを詰めに行かないほうが良いケースが多いです。

こちらも必ずゲームに関与するカードのため最大枚数採用。

《烈火の逆鱗 バドラトス》 x 3

追加の《黒耳の狩猟者 カラル》 です。ライフが残っている状況でもテリトリーが開放していなくてもいつでもアンタッチャブルなのが本当に強力で、各種バフカードと合わせて《カラル》《ペガフォール》を供給するまで強固に盤面を維持します。

《カラル》と合わせて8枚採用でもよかったのですが、手札でダブつくと困ることが多かったので抑えて3枚に。

《呪われた切札》 x 4

汎用除去カードです。条件問わない確定除去がシングルシンボルでプレイできるので本当にこのゲームは狂ってます。

このカードがシングルシンボルだからこそ黒10枚という少ない枠でもプランを遂行することができます。

脚の速い対面に対して手札でもたつくのが厳しいのですが、11月に入ってから脚の速いデッキが環境から数を減らしたためエリアでは4枚採用としました。実際はクラウディアがかなり存在していたようでしたし、環境によっては枚数を他のカードに譲ることも考えられます。

《呪術師の謀略》 x 3

《呪われた切札》ほど信頼度は高くないですが、こちらも汎用的な除去カードです。

ただしショットとしてはそこまで重要視しておらず、どちらかというと《ハードラック・クラップス》の巨大版として意識することが多いです。

主に対象はエースになります。《アイオラ》《ライオネル》《ブルーム》のような単体でアドバンテージを生み出せるエースに対して足回りを挫いていくと緩やかに有利に近づきます。

《虚を突く一手》 x 3

リソースを失わないコンバットトリックです。終盤はショットとしても僅かに信頼を置くことができます。

【ライオネル】における《虚を突く一手》同様、素のユニットの性能が高いため疑似的に確定除去として利用することができます。

基本的には序盤から積極的に吐き出してテンポアドバンテージを奪っていくイメージですが、実際のところ場合によって撃ったり撃たなかったりでかなり難しいカードです。

この部分についてはまだうまく言語化できていないのですが、「ライフの先頭がショットだった時により多くのライフを守れる対面」には序盤から切っていく、と覚えると楽かも。

《張り裂ける大地》 x 2

追加の《呪われた切札》です。

確定除去を6枚採用しつつ赤土地の枠を十分に確保するために採用されました。実際本番では《ライオネル》《エンダイヴ》あたりに刺さることが多く有効でしたね。

このカードの弱みは序盤にショットとして捲っても相手にエナジーを与えてしまうためにテリトリー開放が速まったりアクション数が増えたりすることですが、こちらはユニットをあまり出さないか、出しても戦闘に勝てる状況が完成していることが殆どであるためこれらの弱みをカバーすることができています。

《ハードラック・クラップス》 x 3

【ライオネル】および各種アグロデッキへの回答としての採用です。序盤は除去として、中盤以後は戦闘を有利にするカードとして使用します。

序盤の除去としての信頼度は知っての通りで、《ナディヤ》《ベストーラ》《アンビション・イーター》に対してたった1コストで対応でき、それ以外にも戦闘時や《百獣王の怒り》対応プレイで大きくアド差を作れるという点で非常に強いです。

多くのデッキタイプがこのカードを有効に採用しづらい理由はゲームシステム上ユニットのコスト差による性能差と手札リソースの細さから常に構えるのが難しいという点にある、と考えています。

基本的にエナジーは毎ターン使い切るほうがよく、強力なユニットで盤面を作り上げていくほうが安定してゲームを終わらせることができるからです。

本デッキはコストパフォーマンスの高いユニットをタダでプレイできる《天空の城塞》が存在するため、「コスト差による性能差」と「手札リソースの細さ」をデッキコンセプト単位で解決することができています。そのため、《ハードラック・クラップス》を一番うまく使えるデッキと言っても過言ではないでしょう。

また、環境のデッキは《ラックガンナー ヤルミラ》《"ブラックナイト" ライゾーム》《斬撃の餓狼 ウルフェン》および《千尋の大渓谷》+《不屈の獅子 ライオネル》といったカードで『パワー9000ラインによる戦闘の優位性』を担保していることもあり、本デッキはそれに対してパワー7000のユニット+《ハードラック・クラップス》という解答を常に用意することができます。

エリア直前ではさらにパワーを意識したメタゲームになるかと思ったのですが、むしろ《リヴァワート》《エンダイヴ》の再評価によりパワーラインの低いメタゲームになったことは嬉しい誤算です。

《天助の来光》との兼ね合いにより3枚の採用。

《天助の来光》 x 3

局所的な場面でのみ必要となる《ハードラック・クラップス》の4~6枚目、というイメージでの採用です。《ハードラック・クラップス》はゲーム序盤で強く、こちらはゲーム後半で強いカードになります。

【バドラトス】に対して《ハードラック・クラップス》を含む黒いカードがほぼほぼ役に立たなくなるため、念のための解決策として採用しはじめましたが、【バドラトス】以外に対しても戦闘を有利にする機能があるため腐りづらく、素点7000+バフ5000でこのゲームに存在するすべての「パワーラインの壁」を越えられるためデッキの構造上強いことがわかり、3枚採用としました。序盤から終盤まで常に1枚抱えておきたいカードです。

《百獣王の怒り》 x 2

このデッキにおいてはほぼ確定除去です。【ライオネル】における百獣王の怒りと同じぐらいの強さがあり、主にデコイやアンブロッカブル生物の突破に使います。特に《"マッドビショップ" エンダイヴ》を突破したいときに《カラル》+《百獣王の怒り》で入るのが有効です。

非常に強力なカードですが、盤面が薄い状況でのトップデックにあまり価値がなく、《天助の来光》ほどの汎用性もないため、【ブルーム】【マーギュリス】【クラウディア】といった必要な対面に対して1度プレイできればよい、という意図で2枚のみ採用としました。

さて、本記事は以下より有料となります。

有料部では不採用カードやマリガンガイド、対面ごとのプランを含むプレイング面について書いているので、もし実際に使って回して学びたい!という方はご購入頂かなくても問題ないものとなっています。

このデッキを使ってみて難しいなと感じられたり、他のデッキを使っていて【ダグラーク】のことを知っておきたい、という方に是非読んでいただきたい内容となっていますので、よければ購入をお願いします!

■ 不採用カード

本項では、試したものの惜しくも不採用になったカードを紹介します。

《乱戦の天使 ゴドニス》

パワーが低すぎます。デッキ全体として《呪術師の謀略》《リヴァワート》が通りづらい構築にしたく、その観点から考えた時にパワー5000は明らかに使いづらいです。

覚醒時効果も不安定で、《カラル》にアクセスする助けに全くならないため不採用としました。

《神聖獣 バオングーロ》

シングルシンボル+デコイ+7500でかなり採用圏内カードだったのですが、《千尋の大渓谷》下での《燃え立つ瞳 フォーリナー》に上から取られることや、《"マッドビショップ" エンダイヴ》の流行を受けてさすがに《ペガフォール》に枠を譲る形に。

2:2とかはナシではなかったかもしれないですね。

《倫理の枷》

長い間《張り裂ける大地》の枠がこのカードだったのですが、本番一週間前に「デッキトップに送っても何も解決にならないが、相手のエナリソースが増えることは全然ダメージにならない」「白土地の枚数は14で十分、2tに《ペガフォール》をプレイすることはない」という結論に至りすべて抜きました。

結果として、《張り裂ける大地》が刺さって勝った試合がかなりあるのでこれは寄せて良いカードだったと思います。

《"ブラックナイト" ライゾーム》

《アゴラ》+《カラル》をメインに据えるパッケージにした以上、黒2を出すエナジー構成を考えることができなかったためやむなく全抜き。

《ライゾーム》を主役に据えるのであれば全く別の形になるだろうとは思っていたので、優勝デッキが青白黒ダグラークなのはかなり納得でした。ここについて後悔は特にないです。

《アンビション・イーター》

このカードの本質は《ベストーラ》《邪悪な取引》を1ドローに変えるためのカードであり、【ダグラーク】においてはこのカードを入れる枠にそれよりもっと強いカードが入るので入れることができないです。

■ マリガンガイド

基本的には先手も後手も変わらずエースマリガンです。白土地がなくてもエースマリガン。

ただし、一部例外マッチアップがあります。例えば対【ブルーム】。

【ブルーム】との対面では、城塞を当てることよりも《バドラトス》を着地・維持することが求められるシーンが多いです。

上記の手札は、《アゴラ》からの最速《バドラトス》を《天助の来光》で守るプランが見えている上、最初の2エナジー+1ドローで追加の赤土地が見えた場合はそのまま《虚を突く一手》も構えられる最高のハンドとなります。

他にも、【クラウディア】【マーギュリス】のように構えられるターンまで開放を待っても良い対面についてもキープ基準を緩めてプレイできることがあります。序盤の4~5ターンを見据えた柔軟なキープを行いましょう。

■ 各対面へのプレイング

ここからは各対面へのプレイングの解説となります。

エースによっては採用色でプレイプランが変わるものもありますが、基本的には環境に最も多い、あるいは同型で最も強力と考えられるカラーセットのものを例に挙げ、それを基準に進めていきます。

vs【赤黒ライオネル】(有利)

【赤青ライオネル】に対してはかなり有利が付いているのですが、《リヴァワート》+《ライオネル》の裏目が存在することにより【赤黒ライオネル】には若干有利が薄れています。

とはいえ毎ゲームそれを揃えられるわけではないですし、《邪悪な取引》を経由する都合上相手の手札が透けやすいこともあり突破は容易。

基本的に、「殴らないターンは手札のユニットを吐き出す」「殴るターンは手札にコマンドを貯めてエナジーをスタンドで動く」を徹底するだけで勝ちに近づく対面です。

vs【赤黒バドラトス】(微有利)

結局のところ対戦相手の理解度と《グラナディガ》に触られるかどうかで勝敗が決する部分があるため評価しづらいです。

相手のアクション数には制限があり、常に《天助の来光》を構えながら動ければある程度の動きはケアできます。

一番きついのは《バドラトス》立ててエンド→次ターンに効果起動しながらの2アクションで、例えば《リヴァワート》+《リヴァワート》などを許すと一気にキツくなります。

バレたら五分以下に落ち込むと思います。つまりたった今微不利になりました。

vs【断罪(白黒)ブルーム】(五分)

青黒ブルームに対しては除去が間に合いつつアンタッチャブル生物で詰められるのでかなり有利ですが、白黒ブルームに対しては一転、噛み合いの要素が強くなります。

基本プランは《カラル》《バドラトス》を押し付け続けて《命運の遊技場》の効果を有効に使わせないまま殴り切る、という展開なのですが、それを咎められるとかなり厳しいです。

特に先行初手《グロナー》を触る手段がなく、断罪カウンターを手に入れられた上で《ブルーム》《エリザベルト》展開を許してしまうので、そのあたりの動かし方によって勝敗が決するイメージです。

この対面においては、イエローゾーン時に《天空の城塞》から出てきた《カラル》を見送って2周目を目指すプランを取ることが多いです。

今回の構築では解放後約8ターンでデッキが1周する仕組みになっているのですが、【ブルーム】との対面においては8ターンぐらいゲームが伸びるのは日常茶飯事なので、相手の《命運の遊技場》が当たってこっちのデッキ内の貴重なユニットを切らしてしまうぐらいならいっそ出さない方が勝率が上がる、という考え方です。

これにより、《天空の城塞》で下に送ったカードを覚えておいて山札の中身を把握しておくプレイも求められます。2周目を見据えたプレイは【ブルーム】に限らず全対面で発生するので覚えておいてください。

vs【赤青クラウディア】(有利)

有利としたものの、実際は相手の方が速いためライフのご機嫌次第ではかなり負けうる相手です。事実、チームメイトがライフに7点バスター埋めて負けてました。

《呪術師の謀略》がかなり有効に通る相手で、相手もこちらの生物に構っている余裕がないので、道中うまく失点を抑えられれば後半は有利なダメージレースを進められます。

ただ、【クラウディア】に対しては優勝していた青白黒のタイプの方が有利です。

vs【青黒アイオラ】(不利)

《新兵器開発》倍化からきっちり《ブルー・バースト》を構えられると辛いです。逆に言えばそれだけなんですが、《新兵器開発》がゲームに絡めば絡むほど不利になっていきます。

《アイオラ》をちゃんと《呪術師の謀略》で退かしてゆっくり盤面有利取りながらライフからショット踏まないように祈りつつ5回殴る……みたいなことができればあるいは……。

■ おわりに

これで本記事で伝えたかった内容は全てになります。【ダグラーク】の魅力の一端が伝わりましたでしょうか?

【ダグラーク】はこのタイプのみならず優勝していた赤抜き3c型も強く、また環境によっては黒抜き3c型も立ち位置が良くなるためかなり拡張性が高く良いデッキです。

2弾環境以降は戦闘に強いユニットが増えるため立ち位置は若干悪くなる予想で、賞味期限はそこまで長くないように思いますが、それでもやはり強力なデッキで存在を知っていることが直接アドバンテージに繋がる部分も大きいかと思います。

本構築について気になる部分があればそぉい(@Fai_ry_Biue)へリプライやDMなどを送っていただければ対応できますので、是非お寄せください。

記事の感想ツイートやシェアなどもしていただけると嬉しいです!

ここまで長文ではありましたが、お読みいただきありがとうございました!

それでは、また次の記事で!

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?