刺さない鍼「小児はり」

刺さない鍼「小児はり」をご存知でしょうか。

おそらくご存知の方は少ないと思います。大正〜昭和中期には全国へ拡大し、病気の治療に役立っていた小児はり。

具体的には下記のような疾患に効能があるとされています。

<小児はりの主な効能>

・呼吸器系疾患

鼻炎、扁桃炎、咽頭炎、気管支喘息

・消化器系疾患

食欲不振、口内炎、便秘、下痢

・眼科疾患

仮性近視、眼精疲労

・疳の虫(癇癪)、夜泣き、神経症、心身症

・夜尿症、てんかん、小児まひ

・肩こり、頭痛、チック、吃音(どもり)、アトピー性皮膚炎、発達障害

病院へ通ってもなかなか治らない、治療院へはそんな症状を抱えた方が情報を頼りにお越しになるそうです。

小児はりを専門に行なっている大師流の先生にご教示いただきましたので、小児はりの歴史から小児を取り巻く医療の現状についてまとめていきたいと思います。よろしければご覧ください。

小児はりの歴史

130年の歴史をもつ小児はり。

今日的なはりとは異なりますが、遡ると平安時代の文献にも小児はりは登場するのだそうです。

接触鍼法として小児はりが誕生したのは、江戸中期ごろの大阪と言われています。その実、元を辿ると小児はりは一子相伝の秘術だったのだそうです。

それから大衆へと広まり大阪を中心に全国へ拡大し、さまざまな道具や技法が生まれました。

今回ご紹介いただいたのは、日本独自に発展した「皮膚接触鍼」改良型三稜鍼です。

施術実技には、銀杏のカタチを模した「イチョウ鍼」を用いました。

小児はりの最盛期

小児はりの最盛期は大正〜昭和中期と言われています。戦前、戦中から戦後の第1〜2ベビーブームあたりでしょうか。

特に昭和中期には高度経済成長、医師による著作、鍼麻酔をきっかけにした鍼灸ブームがあり、経絡治療の隆盛により需要が拡大していったのだそうです。

小児はりの衰退

これは小児はりに限らず鍼灸全般、柔道整復師等伝統医療にも言えることですが、昭和36年にはじまる「国民皆保険制度」の誕生とともに医療が大衆の手に届くようになり、需要が低下しました。

同じくして伝統医療の影はみるみるうちに薄くなり、親から子、孫への技術継承も核家族化とともに廃れていきました。

鍼灸の衰退に関してはこちらの記事もご覧ください。

小児はりの現状

では、小児はりはこのまま廃れてしまうのでしょうか?

個人的には、道は険しいものの生き残っていくのではないかと思っています。

小児はりは日本独自の優しい刺激の手技として、海外からも注目されています。

とはいえ、国内では世間の認知度は低く、出生率が低下し子どもが少ないなか、子ども医療費無料によりそもそも選択肢に入らないのが現状です。

小児はりが必要な理由

近年、国内では新生児、乳幼児の死亡率が激減(乳児死亡率1.8(出生1000人対)2022年)しています。

子どもにとって医療が手厚いなか、なぜ小児はりが必要なのでしょうか?

<子どもや親御さんが抱える課題>

子どもの体力低下、栄養の偏り

刺激過多、ストレス(親子ともに)

ワンオペ育児

薬品の過剰摂取

発達障害(枠組みができたことから増加)

子どものうつ、不登校

これら子どもの健康を環境から整えていく意味で、小児はりは必要とされるのではないでしょうか。では、これらを改善できると考える根拠を次にみていきます。

小児はりが得意とする症状

刺さない鍼である小児はりは、お子さんが怖がらないのも特徴です。

小児はりが疳の虫(癇癪)の治療からはじまったことからもわかるとおり、施術の途中で次第に安心していきます。警戒していたネコが膝元に擦り寄ってくる感じ。

ちなみに、わたしの子も練習の過程でどんどん小児はりが好きになり、「あれやってー」と背中を見せてくることもあります。

小児はりの主な効能を再度みていきましょう。

・呼吸器系疾患

鼻炎、扁桃炎、咽頭炎、気管支喘息

・消化器系疾患

食欲不振、口内炎、便秘、下痢

・眼科疾患

仮性近視、眼精疲労

・疳の虫(癇癪)、夜泣き、神経症、心身症

・夜尿症、てんかん、小児まひ

・肩こり、頭痛、チック、吃音(どもり)、アトピー性皮膚炎、発達障害

大師流小児はりの会会長の首藤先生に伺うと「小児喘息」は最も効果が期待できるもののひとつと仰っていたそうです。

※喘息についてはこちらの記事もご覧ください。

最近では、チックや発達障害の問い合わせが増えてきているのだそうです。特にコロナ禍以後のチック、吃音が増えたとのこと。

ちなみに、小児はりが適応する年齢は基本的に12歳までとされています。ただし、症状によっては高校生くらいでも小児はりのみで対応ができるのだそうです。

小児はりはなぜ効くのか

ご教示いただいた先生によると、肌感覚では7~8割は症状の改善がみられているのだそうです。小児はりは施術時間も短く、ただ皮膚表面を擦っただけなのになぜ効果があるのでしょうか。

東洋医学的観点

経穴(ツボ)を刺激することで五臓六腑を活性化し、陰陽五行のバランスを整え、人体を構成する「気、血、津液」の滞りを解消することで病を治します。

これにより疲労解消、血流改善、鎮痛・鎮静作用、自律神経の安定(内蔵機能の活性化)、免疫機能の正常化が体内で起こります。

西洋医学的観点

小児はりの皮膚表面への刺激は神経の軸索反射により下行性痛覚抑制系、ポリモーダル受容器、体性内蔵反射、内因性オピオイド、ゲートコントロール等に通じていきます。

このあたりはリンクの本で詳しく書かれています。もっと知りたい方はぜひ。

子どもと一緒にイメージ

よくわからないので、お子さんと一緒に理解できるよう、もっとカンタンに説明しましょう。

小児はりであっても、鍼灸治療は大人の方への治療と考え方は変わりません。究極、「鍼灸の道は唯補瀉にあり」であると言われます。

「欠けているお月さま、なんだかかわいそうだなぁ。」

「じゃあ、欠けている部分に足して(補する)、まんまるにしてあげよう。」

「ん? お月さまにたんこぶができてるぞ。たんこぶを取り除いて(瀉する)まんまるにしてあげよう。」

これが小児はりの原理原則です。

生命力が旺盛な子どもは、少しの刺激でよくなりやすいそうです。考えてもみると、赤ちゃんは1年で20センチも身長が伸び、3倍の体重になるんですもの。

小児はりの効果測定(独自調査)

実技では上腕(手首から肘の間)をお互いに施術しました。

クラス内の雰囲気は「これ効果あんの??」と半信半疑な感じ。

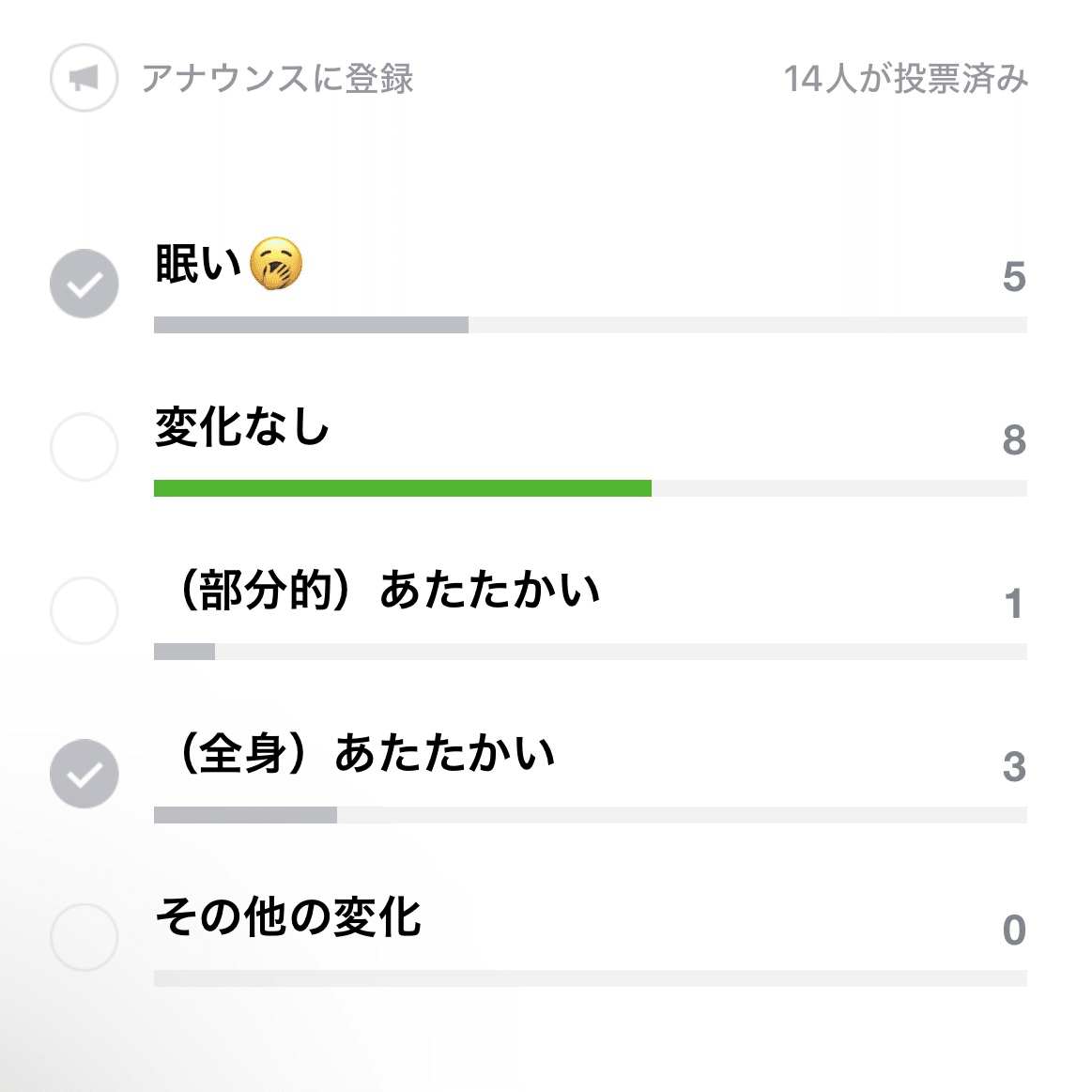

そこで授業後〜翌日に感じた体調変化をアンケートにて14人に回答いただきました。(18〜40代男女、上腕への施術を数回実施、複数回答可)

眠い …… 5票

変化なし …… 8票

(部分的に)あたたかい …… 1票

(全身)あたたかい …… 3票

その他の変化 …… 0票

はじめての施術、しかも子どもより遥かに硬い大人の皮膚でこれだけの変化が現れたことに一同驚きました。

ほんの少しの皮膚刺激で、ヒトの身体は変わることができると実感することができた瞬間です。

小児はりの技術

先生から、小児はりは習得までに時間がかかると最初に断りがありました。

小児はりをやるのであれば「小児はりをやる覚悟を持て」と。

小児はりの対象となる乳児から小学校高学年までとなると、その身体には大きな差があります。そこで、柔らかい皮膚には弱刺激、硬い皮膚には強刺激を。術者は下記により刺激を調整しているのです。

手の圧力

接触距離

接触回数

接触スピード

実技でも、まずは電子はかりを用いて2gの圧をキープすることからはじめました。これは乳児に施術する際の目安となる圧だそうです。

実際にやってみて、コントロールは非常に難しかったです。それだけに属人化してしまう技術ではありますが、価値はあるものと感じています。

そのほか、実技では

3人訓練法(ひとりが患者となり、両腕に施術をし圧を比較する)

3役訓練法(患者(子ども)、親御さん、施術者を演じ訓練)

を行いました。

小児はり、よかったら覚えていてください

最後に。もしお子さんのお困りごとがありましたら、小児はり、思い出してみてください。

そしてお近くの治療院を訪ねてみてください。きっとチカラになってくれます。

ご覧いただきありがとうございました。