フリーランス:行政書士独学4か月合格

フリーランスが初学・独学で短期合格を目指してみた

4か月無謀チャレンジとなった行政書士。フリーランスなので仕事は一旦ストップして全集中しました。40点を目指した記述が弱く最低ラインとしていた220点を超えることはできませんでしたが、初学/独学で合格しました。フルタイムの方は後ほど公開予定の『あくまで仮定の話ですが、、、もしもフルタイムだったら』の記事もご覧ください。

【基本データ】

54歳女性 文系

試験勉強開始 2024年7月~(4か月)

かかった時間 600~800時間未満

(一日の勉強時間は4~10時間・平均6時間程度)

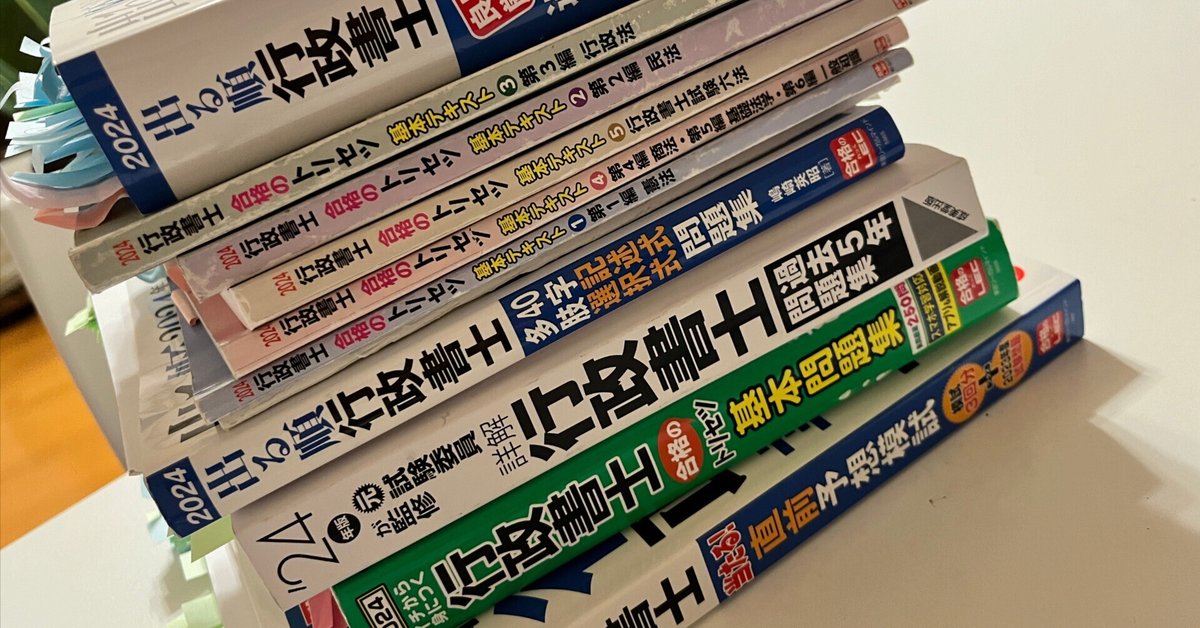

かかった費用 計3.4万

(内訳:本試験1万円、LEC模試x1回4千円、テキスト等2万円)

世の中4か月でも受かる人もいる

もともとゆるゆると仕事しながら7か月くらいで受かるかなぁとは思っていたのですが、訳あって4か月しか取れなくなり。。。一旦諦めたのものの、世の中には『4か月で受かった人』がいるそうで、よし、やってみよう!と思い立ち全集中。結果、合格。自身も世の中にいる『4か月で受かった人』になりました。

ちなみに本試験1か月前に受けたLEC直前模試でも、ほぼ似たような得点配分で合格点を超えています。行政書士は一般的に難易度高めと言われる国家資格の一つですが、やる気と学習効率によっては3~4か月で受かる試験のようです。

また試験当日のNoShow率は高めで(教室内の欠席者9/50名)、実質的な合格率は世に言われるより少し高いかもです。

全集中してさっさと切り抜けた方が得策なわけ

行政書士の試験内容は、かなり実務とかけ離れた内容で、この先あまり使いようもない判例・法令の断片的&短絡的な知識などが問われます。正直なところ『ん?これらを覚えさせて一体何をさせたいの?』と、出題者に聞いてみたい資格試験です。

本来の行政書士としての勉強は試験に受かってからなので、本気で開業を目指すならばむしろ営業や実務の習得に時間を使いたいところ。

だからこそ、ここは全集中で短期合格が得策です。

時間をかければ受かるものでもない

私自身勉強時間の記録は取っていませんが、一般的に最低限必要と言われる600~800時間で合格しています。仕事をしながらまとまった時間が取れず何年も受験勉強を繰り返していると、累計学習時間ははるかに800時間を超えてしまいます。

繰り返しますが、行政書士はやる気と学習効率によっては3~4か月で受かる試験です。あくまで仮定の話ですが、学習範囲さえ事前にわかっていればフルタイムで働いていてもやり方によっては6か月で受かったなと思いました。

コストはかけなくても受かる

独学は割と得意な方なのですが、そもそも7月からの4か月コースなんてものは予備校にはないので、独学一択でした。お陰でかかった費用は本試験1万円、LEC模試x1回4千円、テキスト等2万円の合計3.4万円で済みました。むしろ7~10月カフェでのランチ、ドリンク代に月平均1万で、4万円ちょいかかってます。

ちなみに世の中良質なフリー(&一部有料)素材がたくさん出回っているので、過去問で何度も出てきてこれは!っていう部分はネット検索して、必要に応じて基本テキストを補充する形で活用しました。そんなフリー(&一部有料)素材の中には、これが無かったら絶対、絶対受からなかった!ってやつがあります。そんな独学の味方も【4か月無謀チャレンジの行程】部分でご紹介します。

『必要な部分』だけで受かる

先ほどテキストは2万円也とお伝えしましたが、要は短期で受かるためには『必要な部分』だけしかしませんでした。また結果的にも『必要な部分』だけで十分でした。司法書士の『オートマ』で有名な山本講師も全く同じことをおっしゃっています。受かるためには必要な部分だけでいい、と。

実際手広くやろうと思っても時間がなかったのと、あまりに断片的な知識を問われるので学習自体に不快感さえ覚えていたため(←本気で言っています)、自分としては短期決戦で終わって結果オーライです。手あたり次第やったからといって受かるわけではないですし、合格しても実務的に必要な勉強は一生続くわけで。ミニマムで受かった感じです。

ちなみに足切りのある一般知識については、今回から出題されるといわれていた戸籍法や住基法、行政書士法、および個人情報保護法以外はまともな対策してません。何が出るかもわからないことに時間を費やせないのもあり、基本テキストをさくっと読んで、過去問と模試で出てきた範囲以外は特段何もやっていません(戸籍法や住基法、行政書士法は基本テキストにも掲載がなく、フリー&一部有料素材使用)。

要は「出るぞ」と言われているところは確実に抑え、なかでも文章理解の部分など暗記不要で考えれば出来るものは外さずに、模試でも本試験でも一般知識の足切りをクリアしています。

ちなみに六法についてですが、まともな六法全集は購入せず、基本のテキストの分冊版を参考程度に見る程度で合格しています。時間がないのもありますが、間違っても条文を丸暗記などせず、マーキングも一部のみ、掲載されていない条文はネットで確認する程度です。要は何が条文に書かれているかの理解が必要で、重要な条文は学習過程で何度も目にするうちにコンテクストと一緒に覚えられました。

以前東大合格生がインタビューで「暗記は最後の手段」と言っていましたが、この点激しく同感です。

不足部分はネット検索あるいはフリー素材等で補足。

字面を追う暗記は不要。

試験の特徴と合格のコツ

試験科目の構成や一般的な攻略法等は別途ご自身でお調べいただくとして、ここでは私なりに分析した行政書士試験の特徴と対策を4つに絞ってお話しします。

① 試験内容はテキストの範囲を余裕で超えてくる。

⇒過去問などで倍以上の知識の補充が必要。

どの資格試験でも似たようなものですが、テキスト内容の暗記は勿論のこと、問題をたくさん解くことが合格には欠かせません。ただし行政書士の試験がこれまで受けた資格試験と違かったのは、実際出題される内容が市販のテキストの範囲をかるく超えてくることでした。

こことっても大事なので、2回言います。

行政書士の試験内容は市販のテキストの範囲をかるく超えてくる。

学習開始2か月目に入って時点でこのことに気づくことができたのも、テキスト2周目を終えて問題集&過去問に取り組んだからです。勿論まだテキスト内容の理解さえ100%でないし、しっかりと覚えてもいないので解けなくて当然の感覚で始めて見た問題集。。。しかし、覚えてないから解けないというよりは、「え?そんなことテキストに載ってたっけ?」と、いった具合で。要は、半分以上は「そんなの知らんわ!聞いてないし!」のレベル。

どこかで「過去問はなるべく早く取り組んだ方がいい」と聞いたことがあったので、見切り発車でしたが、お陰でこのことに気づくのが早くて助かりました。ここに気づくのが遅かったら本試験に間に合わなかったかも。

またこの点につきすべてのテキストを読み比べたわけではないのですが、市販のテキストについては多かれ少なかれ大差はなさそうです。ちなみにどこかで「スクールのテキストは充実している」と聞いたことがありますが、それは、あの部分に関してテキストに掲載していなかったじゃないか的なクレームを回避するため分量が多くなっている(結果的に内容多すぎる)とのことでした。私自身独学なので真偽のほどは不明です。

いずれにせよ出題範囲についての明確な答えは過去問にある!と思い、対応策としてアプリで過去問を解きまくりました。1周目こそテキストにも載ってないような解答を読んで覚えてと時間がかかりましたが、2周目、3周目と記憶も定着しかなりスピードアップしてきて、効率よくはかどりました。

最終的にはテキストで覚えたこと35~40%、過去問アプリの解説で覚えたこと60~65%くらいで、全体的な知識を詰めた感じです。

② 択一では判例や法令の短絡的、断片的な知識を聞いてくる。

⇒判例の場合は背景まである程度つかんで記憶に落とす工夫が必要。

行政書士の試験には「不要では?」と一部専門家からも声の上がる憲法の科目が入ってきます。特に判例などは知らないと解けない問題になります。中には短絡的に結果のみを聞いてくる問題もあるので、結果だけ暗記しとけば解けるものもありますが、ある程度の背景まで理解して記憶することで問題文(出題例:「(…)判例に照らし、妥当なものを選べ」)への応用が効きます。

私が使っていたLECの基本テキストでは頻出判例でも掲載が限られていたので、ここはYoutube動画で覚えました。文字を追うのに疲れたときは動画などで聞き流し耳から判例を覚えた方が圧倒的に効率よかったです。

③ 『法律用語』よりもむしろ『法律文法』が厄介で、読解力が試される。

⇒早めに『文法』を解読して、長文&特有の言い回しなどにも慣れる必要がある。

私の友人にMARCH出身、元警官&元新聞記者の日本語教師がおりますが、彼女は行政書士を検討した際、問題文の『日本語』の難解さに辟易して諦めたと言っていました。それくらい、法律の文章は読みづらいです。単純に文章が長いだけでなく、どこまで否定形がかかるのかよくわからない文章だったり、と。法律文法に沿った読解力が必要です。ある意味この一癖、二癖ある文章に寄り添えるかが学習を継続できるかの分かれ道でもあり、これらをいかに速読できるかが実際の試験の得点に反映されます。

私の場合、択一出題数40問(概ね200選択肢)のうち、読解不能な選択肢に1~2回は出くわしていました。そういった場合はうっかり沼にはまってタイムロスしないよう、模試、本試験問わず既読スルーです。きっとみんなもわかっていないだろうし、ね。

④ 記述込みの60問/3時間。択一40問は5つの選択肢が長文&難解なものも。

⇒集中力と自分なりの時間内解答戦略が必須。

行政書士の試験時間は3時間と、一般的な試験よりは長いのですが出題数も多く、正直見直しの余裕が取れる人は少数派かと思います。また本試験に取り組むには単なる記憶力だけでなく集中力も試されます。工夫したこと7選でも述べますが、本試験の1~4時に集中力のピークをもっていくよう、寝る時間や食べる時間など調整をしました。

また10月の直前期に入り、LECの直前模試のほか、3回分の予想模試対策本(LEC)を買って自宅で週一ペースでやっていたのですが、自分に合った時間配分や解答順を固めることができたので、これはリターンが大きかったです。私の場合模試の3時間に加え、解答&復習でさらに3時間かかったりして、その日はかなり体力を消耗しました。とはいえ、自分なりの時間内解答戦略を立てるためにもぜひお勧めします。ちなみに、私の戦略は以下の通りです。得意不得意、人それぞれだと思うので、あくまでもご参考まで。

【時間内での解答のための工夫したこと5選】

①試験前日寝る直前まで、また当日試験場まで過去問アプリで問題の癖のある文章などに触れておく。

②5択の中でも長い文章は出来るだけ後回し。

③試験は足切りがある一般知識から始める。一般知識は知らなければ考えても仕方ないので、サクサクすすむ。

④一般→穴埋め→記述 (問題41~60)で1時間を目安。

⑤択一(問題1~40)は問題文が難解で時間が押してきて焦りがちになる民法を、後に続く商法とともに先に解く(問題27~40)。

4か月無謀チャレンジの行程

さて、いよいよお待ちかねの行程です。一体4か月何をやっていたのか?をダイジェスト版でまとめてみました。

【7月】テキスト素読月間。1回目はすべてを理解できなくとも読み進む。2回目ははるかにスピードも上がり理解も早い。

初学者向け。六法含め出題科目ごとの5分冊になる。文字数少な目とっつきやすいが、フツーに出題される項目も丸ごと割愛されてたり、説明が部分的(或いはまとまりすぎ)で

むしろわかりづらかった側面も。とはいえ、基本の基本がギュッとつまっている。

LECの一般テキストはこの上位versionの『合格基本書』。

【8月】テキスト暗記月間。同時にテキストに対応している(はずの)基本問題集を解きながら、試験範囲がかるくテキストの範囲越えと認識。過去問正答率はせいぜい50%。すなわち半分は「そんなの知らんわ!」のレベル感。

『トリセツ基本テキスト』に対応しているはずだが、テキストの知識をかるく超えてくるので

解けない問題多め。実際問題に対応している基本テキストのページを参照しても、ああ、そうだったねという説明箇所が見当たらず。対応アプリもあったが使いづらかったため、本書で対応。

択一部分は無料アプリ『行政書士過去問2024』(後述)とダブったが、その他の記述、多肢問、一般知識に役立った。のぞいてみるつもりで早めに手を付けてみた過去問集。

【9月】日々アプリで過去問を解きまくる(500~800問/日)。テキストでは全く足りない商法を『行政書士独学サポートチャンネル』で、また有名判例は『三歩さんぽチャンネル』等などのYoutube講義動画で徹底的に補足。同時に記述や穴埋め対策開始(LECのテキスト購入)。またサブテキストとして『行政書士独学サポートチャンネル』から要点横断まとめノートなどを購入。

★絶対お勧め!これが無かったら受からなかった。過去30年分から厳選された良質な過去問が

2500問近く掲載されていてぶ厚い一冊。対応アプリ『ノウン』でサクサク解ける!

★おススメ!過去問アプリなどは記述と多肢選択式の部分がないため、重宝した。

過去問ではないが出題されそうなところを突いてくる。解説も関連知識のおさらいに役立つ。

過去問9年分を搭載。5つの選択肢にそれぞれチェックを入れることができて使いやすい。

広告ラグタイムは1秒程度でほぼ気にならず。 お隣の『ノウン』はLECの問題集用アプリ。

★おススメ!ほぼ第2のテキストとして使用(計3周)。盲点になりそうなところをピックアップしていてくれて、重要項目の理解&記憶の定着に助かった。商法の部分はLEC基本テキストのみでは

まず受からない。ちなみにフォントサイズなど編集がベーシックなため少々見づらい。

使いやすいよう自分でページ数を書き込んだ。

【10月】前月に続きアプリで択一過去問を解きまくる。週一ペースで模試(@自宅)を繰り返して試験時間配分&解答順の目安を立てる。本試験1か月前のLEC模試196/300点。さらに今年から追加された戸籍法、住民台帳法、行政書士法などはフリー&一部有料素材で補足。記述式&多肢選択式(LECのテキスト)も再度見直し。模試で思うように点数が伸びなかった40文字の記述を強化すべく、解答は何度か口に出して言い回しなどを覚える。

★おススメ!模試3回分+前年度過去問ほか、本試験でも出題された直近の法改正のまとめが

袋とじで掲載。自宅で週一ペースでやった模試。

解説集がいいのでシリーズで受けることを勧められてたが、時間がなかったので1回のみ。

『行政書士独学サポートチャンネル』の資料で補足(フリー&一部有料素材)。

それぞれの法律の出そうなところをピックアップしてくれて本当に助かった。

独学・初学、合格に向け工夫したこと7選

今回の試験で一番苦労したことは、学習開始2か月あたりまで覚えるべき範囲の全貌がつかめなかったこと。学習開始当初はテキストを見て、てっきりこれをすべて覚えればいいのねと思っていたのですが、とんでもない!では、どこまで?というのは独学なので手探り状態で。そこで活用したのが過去問アプリ。要は過去問を見ればそこにおのずと答えがある。。と。

過去問アプリをやりながら、テキストに掲載されていない部分の知識を補充して、、、という過去にない、あまり効率的とは言えないやり方でした。また新しく追加された出題部分もあるので、そこら辺はネットで調べて対応。ほかにも合格に向け学習過程でそれなりの工夫がありました。そんな工夫の7選です。

アプリも含めフリー素材を有効活用。

テーマ別の講義や有名な判例などはYoutubeで視聴。

わからないことは後回しにせずその場でネット検索&テキストを補足。

集中できなければカフェなど場所をかえて学習継続。

勉強が嫌になったら、目標に届かなくともさっさと切り上げ、Youtubeで重要判例集を聞き流しながらPCゲームで頭の切り替え。

当日のテスト時間(午後1~4時)にピークがくるよう、夜2時就寝、朝10時起床に変更(人は起床後6時間後に眠たくなるタイミングがくるらしいです)。

試験時間対策として日頃から食べる時間・量を模索(おなか一杯で眠いとか、おなかすいて集中力切れるなどないよう)。

最後に

行政書士は4か月で受かるを体現した私ですが、それでもフリーランスの仕事をストップして全集中しました。とはいえ、一度合格してみて思うのは、「フルタイムで通勤していてもやり方によっては6か月で受かったな」です。この続きは、後ほど公開予定の『あくまで仮定の話ですが、、、もしもフルタイムだったら』の記事をご覧ください。

50代も半ば。体力、記憶力、集中力のトリプル低下を乗り切って自分なりによくやった感があります。老眼もすすみ、文字を追うこと自体が苦痛だったのですが、視力は記憶力とも密接にリンクしているんだなぁといった新たな発見がありました。最近は短期記憶もかなり怪しくなってきて、やみくもにインプットするステージは終わりつつあるようです。とはいえ、人生生きている限り学び続けたいなと思います。この記事が将来行政書士を目指す方のなんら参考になりますよう。