ロンドン・ブックフェア 2023

2023年4月18〜20日、4年ぶりにロンドン・ブックフェア(以下、LBF)に参加してきました。今年のIRC(ライツセンター)には世界から500を超えるエージェントの参加があり、パンデミック前の状態にほぼ戻ったのではないかと思えるほど多くの参加者で賑わい、会場は熱気を帯びていました。

弊社の今回のLBF参加の目的は大きくわけて4つ

①世界の出版トレンドウォッチ

②日本の作品の海外向けエージェントとして

③海外の有望タイトルの日本国内向けのスカウトとして

④新たなビジネス創出のための情報収集&ネットワーキング

です。

以下、現地で見聞した内容をご報告致します。

14ページにわたって掲載されていました

AIとこれからの出版ビジネスの行方

ChatGPTが出版やアカデミックの現場に及ぼす影響に関する話題で世界はもちきりです。おそらく、著者や出版社が仕事を失う心配はしばらくの間はない、という楽観論が大勢を占めているようですが、本当にそうなのでしょうか。たとえば弊社のような翻訳会社にとってはあまり楽観視するわけにはいかないように思います。DeepLやGoogle Translateを使った翻訳は、今のところクオリティで人力翻訳には敵いませんが、最近とある欧米の大手出版社が翻訳ソフトウェアを使って翻訳出版したという話が業界を駆け巡り、エージェントも自社の契約書のひな型に「必ず人力による翻訳で出版すること」という条項を付け加えたそうです。

Reid Hoffmanによる新刊書『Impromptu: Amplifying Our Humanity Through AI』は、今後、作家がChatGPT4などとコラボレーションして作品を完成させたり、翻訳者がAI自動翻訳を味方につけるのが当然となることを予感させる書になっているようです。作家とAI(あるいは翻訳者とAI)、さらには編集や出版社の企画会議、カスタマーサービスの現場においても、どんどんAIの力を取り込んでいくことになるでしょうし、人とAIの関係性はパイロットと副操縦士のような関係になっていくと思われます。そして、出版業界がこれまでの書籍や雑誌の発行といった牧歌的な出版形態から、ファイルやメタデータやAIを活用して最大利潤を求める「テクノロジー業界」に転身する移行期にあるように思います。

「TikTokでバズってベストセラーになった本」のコーナーはWaterstonesでも見かけました

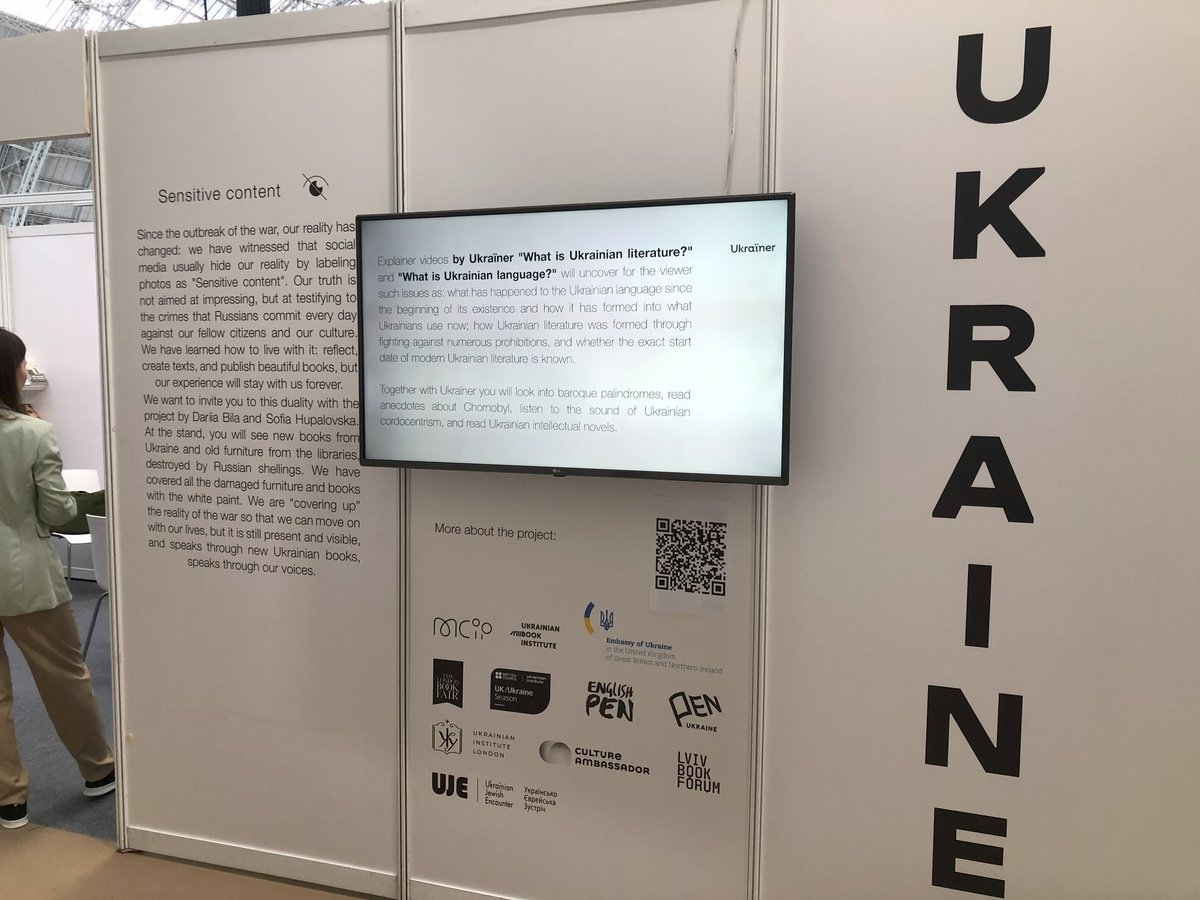

ウクライナ情勢と出版界の関与について

ロシアによるウクライナ侵攻以来、国際ブックフェアにロシアの出版社は参加していません。また、皮肉なことに、戦争を機にこれまであまり注目されてこなかったウクライナの作品に対してにわかにスポットライトがあたっています。そして、昨年まではロシアとの版権売買を控えていた各国の出版関係者が、実は最近、ロシアの出版社との取引を活発化させているようです。もちろん、これには賛否両論あるようです。「ウクライナに侵攻したロシアはけしからん。引き続きすべての取引を中断しておくべきた」という意見と、「ロシアの出版社は国内に向けて戦争反対のイニシアチブをとろうと頑張っている。欧米の民主主義の概念をロシアの人々に理解してもらうには書物を通じてしか方法がないのだから、ロシアの出版社と取引を停止するのは世界にとってむしろデメリットが多い」のような意見対立です。この問題は一筋縄ではいきません。

ブッカー国際賞の最終候補作品発表

ブックフェア会場でブッカー国際賞2023の最終候補となる6作品が発表されました。その場に居合わせたのはとてもラッキーでした。

ブッカー国際賞の審査員の一人、Uilleam Blacker氏はThe University College Londonの教授でウクライナ語→英語の翻訳者。昨年のロシアによるウクライナ侵攻以来、メディアでコメントを求められることが多く、大変忙しい状況にありながらも、ブッカー国際賞の審査員を務めた経験を振り返っていました。5名の審査員たちは12カ月で134冊(!)の作品を読み込み、このたびの最終候補にたどり着いたといいます。

ブッカー国際賞の発足は2005年に遡りますが、2016年に、それまでの隔年イベントから毎年のイベントとなり、翻訳者と著者に同等額の賞金が授与されるようになりました。両者は全く同等の扱いです。このことがきっかけとなり、それまで英語圏では見過ごされがちだった翻訳書や翻訳者に対して大きな関心が寄せられることになったのです。その結果、Jennifer Croft(ポーランド語、ウクライナ語、アルゼンチンスペイン語→英語)、Deborah Smith(韓国語→英語)、Daisy Rockwell(ヒンドゥー語→英語)といったスター翻訳者が誕生し、翻訳者の名前が表紙に載ることも徐々に一般的になってきました(英語圏ではそれまで翻訳者の名前が表紙にクレジットされることはほとんどありませんでした)。人気翻訳者に読者がつくという、これまで英語圏ではあまりなかった現象も生まれつつあります。さらには、同賞の注目度と知名度が世界的に向上するにつれ、翻訳書の売り上げも向上し、翻訳書を手がける英語圏の出版社も増えてきました。

「ブッカー国際賞は世界の覇権を握る英語圏から辺境扱いされていたマイノリティ言語を解放し、文学の非植民地化を進めていると言ってもよいかもしれない。大学で教えられることもあまりないそれらのマイノリティ言語が英語に翻訳されることにより、これまで英語圏の読者が見たこともないような新たな世界観が提供されつつある。私自身は、ウクライナ語が専門なので、今回の戦争により、これまであまり注目されてこなかったウクライナ文化や文学が注目されはじめたのはとても皮肉な状況だと感じている」とUilleam Blacker氏は語っています。

中央に立つ男性がUilleam Blacker氏

10周年を迎えたLiterally Translation Centre

Literally Translation Centre(以下、LTC)のセミナーにパネルとして登壇した翻訳家(韓国語→英語)のAnton Hur氏によると、「翻訳家の名前を表紙に載せるのは、翻訳家としてのエゴを満たしたり、翻訳テキストのコピーライトを明示するというメリットももちろんあるが、きちんと翻訳者の名前がメタデータとして登録されることにより、その翻訳者の他の訳書もリコメンド機能にのってリストアップされ、多くの読者の目に届くことになる。翻訳者としての人気が高まれば高まるほど、その翻訳者が手がけた他の本の購買に繋がり、翻訳印税にも直結する。だから、私に言わせれば、名前をクレジットせず、翻訳者の名前がメタデータに存在しない状態は、みすみすお金を捨ててるようなものだ」。このAnton Hur氏のコメントに対して会場に詰め掛けていた各国の翻訳者たちから大きな拍手が起こりました。

(※右から2番目[黄色いジャケット]がAnton Hur氏)

このLTCに参加するのが主な目的でLBFに参加するという人が多くいます。それだけ充実した内容のセミナーやパネルディスカッションが多いのです。スポンサーはArts Council England(イングランド芸術評議会)。LTC発足当初はAmazonCrossing(翻訳書発行を専門とするAmazon Publishingのインプリント)もスポンサーとなっていました。イギリスやヨーロッパでは翻訳者を育てるための「メンターシッププログラム」がますます充実してきており、会場には各国の作品を紹介する冊子や、作家や翻訳者に向けたレジデンス・プログラムに関する冊子を多く目にしました。

会場では日→英翻訳者のPolly Bartonさんや、Arthur Reiji Morrisさんともお会いすることができました。 Polly Bartonさんは、松田青子氏の『おばちゃんたちのいるところ』の英訳(英語版タイトル:Where the Wild Ladies Are)を手がけられ、2021年にアメリカの世界幻想文学大賞・短編集部門を受賞しました。また、津村記久子氏の『この世にたやすい仕事はない』(英語版タイトル:There's No Such Thing As an Easy Job)も英訳されています。Arthur Reiji Morrisさんとは今回初めてお会いしたのですが、李琴峰氏の『独り舞』(英語版タイトル:Solo Dance)が初めての英訳書として発売されました。

余談ですが、アメリカのパブリッシャーズ・ウィークリーが公開しているThe Translation Databaseでは、非英語圏から英語圏に翻訳出版された実績が、2008年から現在まで毎年データベース化されています。

Translation Database (publishersweekly.com)

このデータベースによると、アメリカで2008年~2022年の間に翻訳出版した出版社数は930社、多い順に、AmazonCrossing(450+タイトル)、Dalkey Archive(300+)、Seagull Books(230+)、Europa Editions(225+)、そしてこの間に一冊のみ翻訳書を出版した出版社が353社。ビッグ5と呼ばれる大手5社はこの間たったの11タイトルしか翻訳出版しておらず、今のところ翻訳出版は中小、あるいはインディペンデント系の出版社がメインプレイヤーといえます。ちなみに英語圏で翻訳出版される言語で最も多いのは、フランス語>スペイン語>ドイツ語の順となっていますが、日本語、中国語、アラビア語からの翻訳出版も増えており、最近では東南アジアやアフリカからの作品も増える傾向にあります。

トランネットからLBFに持ち込んだタイトル

いつもブックフェアには「輸出」用に約20タイトルの英文シノプシスと英訳サンプルとを携えていくのですが、その中から以下の2作品をご紹介します。

『汝、星のごとく』(凪良ゆう著、講談社)

こちらは講談社さんが海外版権を積極的にプロモートされていたのですが、弊社が英文シノプシスの作成と50ページ相当分の英訳サンプル作成を担当させていただいたこともあり、しかもブックフェア直前に本屋大賞を受賞されたので、ぜひとも世界に羽ばたいてほしいと思う作品です。

『注文をまちがえる料理店』(小国士朗著、あさ出版)

今回、弊社が持ち込んだタイトルの中で一番反響がありました。北米やヨーロッパ圏のエージェントやスカウトから「もっと詳しい内容を知りたい」「もっとサンプル英訳を読みたいが追加で送ってもらえないか?」とたくさんのリクエストが来ています。本書はテレビ局のディレクターである著者が贈る、「まちがえることを受け入れてまちがえることを一緒に楽しむ『認知症を抱える人』が接客をする不思議であたたかいレストランのものがたり」。現在、『コーヒーが冷めないうちに』(川口俊和著、サンマーク出版)が欧米を含むあらゆる国・地域でベストセラーになっていますが、このシリーズの欧米展開を担っているNYのエージェントが『注文をまちがえる料理店』にぞっこん惚れこみ、はからずも弊社とこのNYのエージェントの間で「Hottest Title」になった感じでした。

日本からも各社がLBFに参加され、英語のパンフレットも大変充実したものが用意されていました。

Spring 2023 Fiction Catalogue

Spring 2023 Non-Fiction Catalogue

Spring 2023 Children's Books Catalogue

スカウトしてきたタイトル

毎回ブックフェアでは数百のタイトルを入手していますが、弊社ではビジネス書や教養書、ビジュアル本が多い傾向にあり、今後は絵本も増やしていきたいと考えています。そんな中でお会いしたのがトルコのエージェント。こどものヨガを題材にした本など、絵柄もとてもよく、ぜひ日本語版になってほしいと思う作品がいくつかありました。トルコ語からの翻訳は翻訳者探しが大変ですが、幸い、このエージェントが扱う作品はどれも英語訳が揃っており、英語から日本語への翻訳もOKとのことです。

その他の数多くのタイトルは順次、ブックレビューを通じて、あるいは弊社の営業担当から直接ご紹介させていただく予定です。

LID Publishing 30周年記念

LID Publishingのビジネス書はこれまでに日本でも数多く翻訳されています。代表のMartin Liu氏とは20年来のお付き合いをいただいていますが、不思議とウマが合い、これまでにいろいろな案件をご一緒させていただきました。私はこれまでに日本のタイトル(主にビジネス書)の英語版発刊の橋渡しをLID Publishingと組んで何冊か手がけてきたのですが、このたび、LID Publishingのアンバサダーに就任することとなり、今後さらに多くの日本のビジネス書の英訳版を発刊していきたいと考えております。

デンマーク出身の著者と筆者

Jacaranda Literary Agency 25周年記念

弊社は、東南アジアや南アジアの作品(主にフィクション)に目をつけ、「Read Asia」(Read Asia | アジア文芸シリーズ (trannet.co.jp))というポケットサイズの文芸シリーズを4年ほど前からオンデマンド出版していますが、今後は弊社での出版のみならず、日本の出版社様にも東南アジアや南アジアの作品を積極的に翻訳出版していただきたいと思っています。Jacaranda Literary Agency からは多くのアジア発の作品の供給を受けることが可能です。今後は、「Read Asia」のサイトにアジア発の版権情報も掲載し、情報提供していければと考えておりますので興味がございましたらご連絡ください。

ブッカー賞もアジア出身の作家が受賞したり、世界のトレンドも東アジアから南アジアや東南アジアに広がりつつあります。Netflixではかなり前からアジア発のコンテンツが成功するなど、近い将来、世界の人口の7割近くを占めるアジアやアフリカからは良質の作品が急速に増えることが予想されます。

翻訳出版プロデューサー 近谷浩二

【参考文献】

Publishers Weekly April 24 2023

PW London Show Daily April 20 2023

The Bookseller April 18 2023

The Bookseller March 23 2023