DJミキサーは本当に"赤を叩いてはいけない"のか

はじめに

たびたび界隈を賑わせる話題として「DJミキサーのマスターレベルは赤がつかないようにしないといけない」というものがあります。

鬼の首を取ったかのようにマスターインジケーターの赤いLEDを見ては騒ぎ立てる人、センサー付き爆弾が首に付けられているのかというくらい慎重に赤がつかないように音量を下げる人、様々な方がいます。

さて、ここでDJを初めて間もない人でも、DJ現場をそれなりに経験してきた人でも、皆心の中ではこう思っているはず。

「でも実際にどう変わってるのかわからん。なんで赤つけたらダメなんだ?」と。

歪みとは何か / レベル とはなにか。

まず、はじめに「赤を叩いてはいけない」よりも厳しい「 0(dB) を超えてはいけない」という主張があります。もちろん丁寧に扱う必要はありますが、さてここで「0dB」とは何かということを知っておかないといけないのです。

dBFS / dBu

音楽に限らず、一般的に音量を表す単位としてdB(デシベル)が用いられています。

しかしながら「デシベル」と言われてもその種類は豊富です。よくテレビ番組などで「騒音で何デシベル出てる」「空港の近くは何デシベル」などというようにデシベルの数値が大きくなるほど音が大きいことを表しています。

では、0dBとはどの状態を指すのでしょうか。上の例からすると「0dBとは音が出ていない無音の状態」ということになります。しかしながらこれは「0dBを超えてはいけない」という主張とあわせるとおかしくなることは明白です。

さて、音響において一般に使われている「dB」というものには実際には複数あります。ここではよく使われている基準として、dBFS(デシベルフルスケール)とdBu(デシベルユー)について説明します。

dBFSとは(簡単のために間違いを恐れずに言うと、)0dBを最大とした音量を表します。ここでの最大というものは、いわゆるデジタル信号として表すことのできる数値上での最大という意味です。

そのため通常dBFSはデジタル信号にしか使われることはありません。

それとは別にdBuとは音響機器に使われている信号の大きさ(つまるところ電圧)の単位です。dBFSがデジタル信号に使われる単位に対して、こちらはアナログ信号によく使われる単位です。

単位の基準として0dBu = 0.775Vとされていますが、音響機器としてよく使われている基準は+4dBu (= 1.228V)が使用されています。

上記のように、アナログ信号においては(つまりdBuを使用する環境においては)、0dBuを超えることは一般的に問題ないことです。

つまり、「0dBを超えてはいけない」という主張は一般的にはデジタル信号における話であるということを頭の隅に入れておく必要があります。

話はそれますが、dBFSとdBuの間に基準となる対応はなく、メーカーごと、機器ごとにdBFSとdBuの対応がなされています。つまりデジタルアナログ変換は、同じデジタル信号を使用しても出力されるアナログ信号の大きさはメーカーや機器ごとに異なると言うことです。(詳しくはAES/EBUで検索してください。)

クリッピングとは

よく言われる「音割れ」や「クリッピング」とはどのような状態を言うのでしょうか?

先述の通り、dBFSを使用している環境においては、デジタル表記を用いて0dBFS(Peak)を超える数値を表すことはできません。

そのため、0dBFSを超える数値は全て0dBFSに均されてしまいます。そうなると均されたデータは元のデータとは異なる音声データとなり、通常は歪みのある音声が出力されるようになります。この状態がいわゆるデジタルクリッピングと呼ばれている状態です。

対してアナログ信号における音割れやクリッピングとはどう言う状態でしょうか?

多くの場合では、アナログ入出力のある機器において、入力できる限度を超えた電圧をかけて信号を入力した場合などに機器の許容範囲を超えてしまうことにより起こります。

内部回路にアナログ信号を意図的に増幅させてクリッピングを起こすことでエフェクターとして使用しているものとしてオーバードライブやディストーションがあります。

デジタル、アナログのどちらにおいてもクリッピングする可能性はありますが、一般的にはデジタルクリッピングのほうが不快感が強く、アナログクリッピングに比べて厳密に(あるいは過度に)コントロール下に置かれるように努力されています。

DJMの出力に関して

ここからが本題です。

DJMのインジケーターランプが赤になるような状態でDJプレイをした場合、音は悪くなるのでしょうか。

Pioneer DJMの出力に関する項目

マスターレベルインジケーターの0が点灯するときの出力レベルを教えて下さい。

MASTER OUTの[ATT.]が0dBの場合、マスターレベルインジケーターの0が点灯時にMASTER1出力(XLR) が+4dBu、MASTER2出力(RCA) が0dBu出力となります。

また、DIGITAL MASTER OUTの[REFERENCE LEVEL]が-21dBFSの場合、マスターレベルインジケーターの0が点灯時にDIGITAL MASTERの OUT出力のレベルは-21dBFSとなります。

なおMASTER OUTおよびDIGITAL MASTER OUTの[ATT.]を調整しても、マスターレベルインジケーターの反応は変化しません。

各レベルメーターはどのくらいに調整して使用することを推奨していますか?

再生楽曲の突発的な音量の変化に備え、チャンネルレベルインジケーターは12dB(赤色)が点かないように、マスターレベルインジケーターは6dB(赤色)が点かないように調整してお使いいただくことを推奨します。

マスターレベルインジケーターについては、内部でデジタルクリップするときには'CLIP'インジケーターが高速点滅します。

調整方法等の詳細は、取扱説明書の[音声出力]の[チャンネルセクション/マスターセクション]をご参照ください。

取扱説明書は[こちら]よりご入手いただけます。

MASTER OUT端子から歪みなく出力できるレベルはどのくらいですか?出力の調整は可能ですか?

MASTER OUTの[ATT.]が0 dBの場合、MASTER1出力(XLR)は+25 dBuまで、MASTER2出力(RCA)は+21 dBuまで歪まず出力することができます。

[ATT.]を調整することで、[MASTER1]端子および[MASTER2]端子から出力される音声の減衰レベルを設定できます。

また[PEAK LIMITER]をオンにすることで、マスター出力の急激で不快なデジタルクリップの発生を緩和することができます。

調整や設定方法等の詳細は、取扱説明書の[設定]の[設定を変更する]をご参照ください。

取扱説明書は[こちら]よりご入手いただけます。

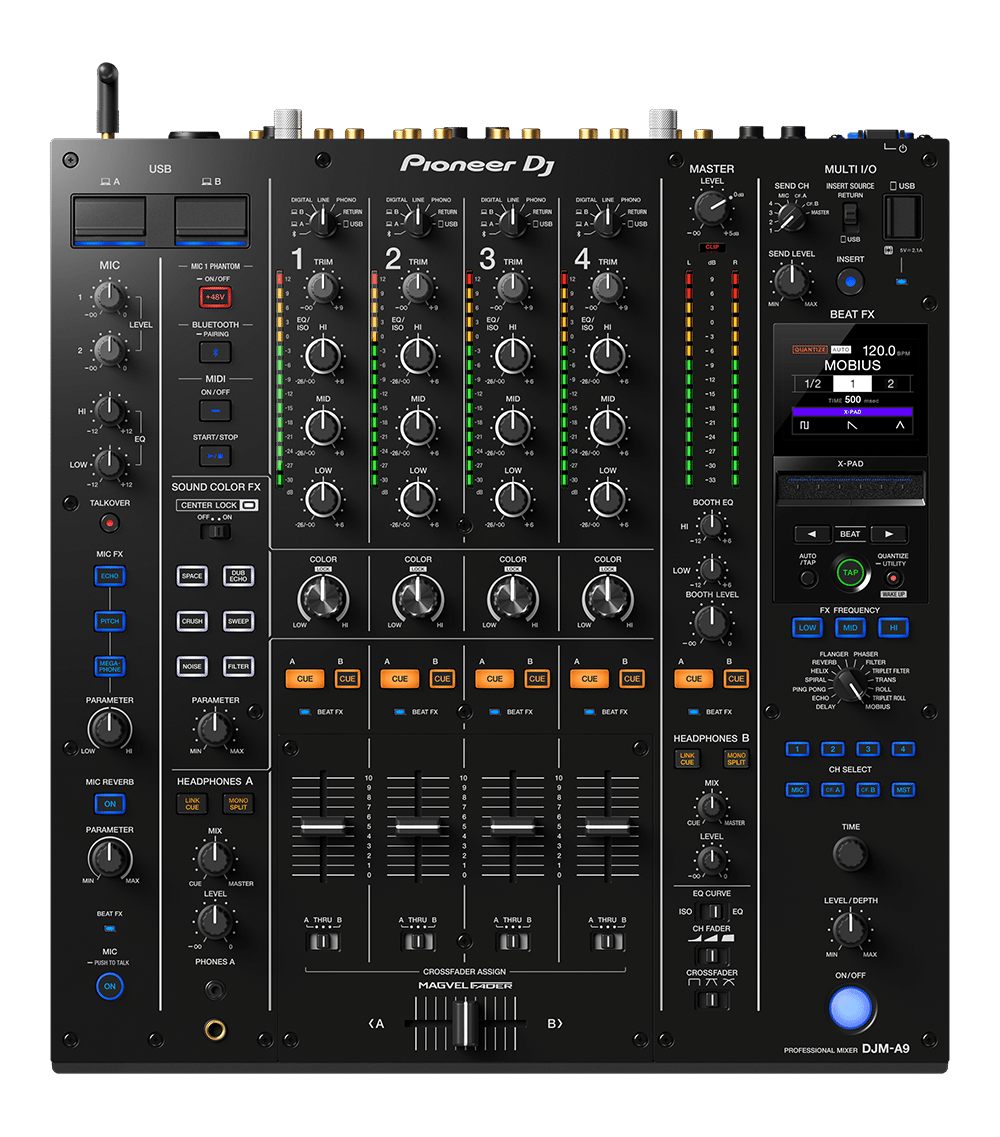

Pioneer DJMの現行機種であるDJM-A9のサポートページにはFAQがあり、そこに音量に関する項目があります。

多くのクラブやサウンドバーにおいてはDJMのマスターアウトとしてアナログ端子(MASTER1 / XLR出力)を使用している場合が多いのでここではデジタルアウトに関しては割愛します。

ここで、DJMにはアッテネーター(後述)という制御回路が入っていますが、アッテネーターを-0dB(初期設定)で使用している場合においても、DJMの仕様上、マスターインジケーターが0dBの場合の出力は+4dBuであり、Peak Limitterを使用していない場合は+25dBuまで歪みなく出力することができると書いてあります。つまりインジケーター上では赤色LEDが全灯している場合(+9dB)においても出力レベルは+13dBuとなり歪みなく出力することができるということです。

ただし、上述のとおり「+6dBが点かないように」との記載があり、つまるところインジケーター上で+3dB、出力レベルとしては+7dBuほどの出力を想定しています。

基準出力レベル

Master1 … +6dBu

定格出力レベル

Master1 … +25dBu

これはDJM-A9の取り扱い説明書にも記載されており、基準レベル(想定されている出力レベル)は+6dBu、定格レベル(機材として支障を起こさない最大レベル)は+25dBuとされています。

アッテネーター(ATT.)とPeak Limiter

Peak Limitter

ピークリミッターで、設定値以上のアナログマスター出力を調整するかどうかを設定します。

・設定値: OFF、+21dB*、+18dB、+15dB、+12dB

ATT.

[MASTER 1]、[MASTER 2]端子から出力する音声の減衰レベルを設定します。

・設定値: -12dB、-9dB、-6dB、-3dB、OFF*

Pionner DJMには本体内部にUtility設定としてピークリミッターとアッテネーターを設定することができます。

ピークリミッターの挙動に関する詳細は記載されていませんが、通常のリミッターと同様、設定値を超える入力がリミッターを経由した際に設定値以上にならないように出力します。初期設定としては+21dBとなっており、多くの環境では(リミッター設定を超えるようなことをするDJがいないので)初期設定のまま使用している場合が多いです。

また、アッテネーターは出力レベル自体を下げる項目です。初期設定はOFFとなっており、この設定下では先述の通りインジケーターが0dBのときに+4dBuの出力をするようになっていますが、アッテネーターを使用することによって出力を3dBごとに下げることができます。

ここで、DJM-A9の取り扱い説明書記載のダイアグラムを確認してみます。マスターレベルインジケーター(LEVEL METER MASTER / CLIP MASTER)より後段にアッテネーター(MASTER ATT.)があるので、アッテネーターの設定を変えたとしてもインジケーターランプの光り方は変わりません。

例を挙げると、ATT.をOFFにした場合とATT.を-3dBにした場合では同じインジケーターランプがつく状態では、単純に出力レベルが-3dBされている、ということです。

さらに、アッテネーターはDACより前段にあるため、すべてデジタル処理されていることになります。つまり、アッテネーターの設定によってアナログ起因の差異は生まれないということです。

例を挙げると、ATT.をOFFにしてインジケーターを0dBにしたときの出力と、ATT. を-3dBにしてインジケーターを3dBにしたときの出力は(ほとんど)同じアナログ信号として出力されるということになります。

多くの環境では、DJMの出力先にPAミキサー (いわゆる音響卓)があり、PAミキサーとの兼ね合いでアッテネーターを設定している場合が多いです(後述)。アッテネーターを使用した場合、単純に出力される音声レベルは下がるので、ますますDJM起因による歪んだ音の出力の可能性は低くなります。

アッテネーターの設定を確認せずに、闇雲にインジケーターの光り方だけで出力を語るのはナンセンスということです。

PAミキサーの入力に関して

DJMから出力された音は基本的には後段にあるPAミキサーに入力され、その後アンプを経由してスピーカーから音が出ます。

PAミキサーに入った音はヘッドアンプ(HA)、イコライザー(EQ)、ボリュームなどを経由して出力されます。ここではヘッドアンプについて説明します。他は割愛です。

PAミキサーと入力端子/信号レベル

ヘッドアンプを説明する前に、音響卓に入力される信号は複数あり、そのなかでも主要なものは2種類あります。一つはマイクレベル、もう一つはラインレベルです。

これは以下のサイト(Shureのホームページ)にわかりやすい説明があります。

https://www.shure.com/ja-JP/performance-production/louder/whats-the-difference-between-line-and-mic-levels

マイクレベルとは?

マイクレベル、またはマイクロホンレベル信号とは、マイクロホンが音を収音した際に発生させる電圧のことで、通常はわずか数千分の1ボルトです。またこの電圧は収音する音のレベルと距離に応じて変化します。マイクレベルは4タイプのオーディオ信号の中で一番弱く、ラインレベルに到達させるにはプリアンプを使用した増幅が必要です。マイクレベルは通常-60〜-40 dBuの範囲です。 (dBuとdBVは音響機器に用いられる電圧の単位です。)

(中略)

ラインレベルとは?

ラインレベル信号は約1ボルトで、これはマイクレベル信号の約1000倍の強さにあたります。そのため、基本はこの二つの信号が同じ入力を使用することはできません。ラインレベル信号はプリアンプを通り、スピーカーを駆動するアンプへと送られます。

ラインレベルには二つのスタンダードがあります。-10 dBV、一般機器用(MP3やDVDプレーヤーなど)

+4 dBu、プロ機器用(ミキサー卓やシグナルプロセッサーなど)

さて、先述の通りDJMから出力されている音声信号は+4dBu前後のラインレベルの信号です。

使えるヒント

・マイクレベル入力は通常メスのXLRコネクターです。ラインレベル入力は通常、RCAジャック、1/4゛フォーンジャック、3.5㎜フォンジャックです。

・コネクターがぴったりはまるからといってレベルもマッチするとは限りません。入力の種類は通常、はっきり表示されています。

・マイク入力しかない機器(デジタルレコーダーやコンピュータなど)にラインレベル機器を接続したい時は、 アッテネータを使用して電圧を下げる か、ミュージックストアで購入できるダイレクトボックス(DI)を使用します。内蔵レジスタにより同じ効果を発揮するケーブルもあります。

通常、DJMからPAミキサーに接続する場合、ラインレベルの接続になるので、PAミキサー側のライン入力に接続する必要があり、多くの場合ではTRS Phone端子に接続する必要があります。

しかしながらDJMの出力端子がXLRコネクターのため、(XLR-XLRケーブルを用いて)PAミキサーのXLR入力端子に接続してしまっていることの方が多いです。

昔のアナログミキサーはXLR端子にはマイク入力、Phone端子にはライン入力、という明確な棲み分けがありましたが、その後XLRにライン入力をした場合の切り替えスイッチとしてPADスイッチがあるものや、さらには内部処理でXLR端子経由でも問題なくラインレベルが使えるミキサーが一般的になっています。

Analog IN Standards

INPUT 1-16

Input impedance : 10 kΩ

Source impedance : 50-600 Ω Mics & 600 Ω Lines

Input level (GAIN : +64 dB)

Sensitivity*1 : -80 dBu (78 μV)

Specified level : -60 dBu (0.775 mV)

Max non-clip level : -40 dBu (7.75 mV)

Input level (GAIN : 0 dB)

Sensitivity*1 : -16 dBu (123 mV)

Specified level : +4 dBu (1.23 V)

Max non-clip level : +24 dBu (1.23 V)

Connectors

CH 1-12: XLR-3-31 *3 (Balanced)

CH 13-16: Combo Jack *3, *4 (Balanced)

*1 Sensitivity is the input level required to output +4 dBu (1.23 V) or the specified level, when all faders and level controls are set to maximum.

*2. The XLR-3-31 connector is a balanced type (1=GND, 2=HOT, 3=COLD).

*3. The TRS phone connector is a balanced type (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND).

例えば、YAMAHA DM3シリーズの取り扱い説明書をみてみると、アナログインプットにはCh1-12まではXLR端子、Ch13-16にはXLR-Phoneコンボ端子が使用されていますが、どのアナログインプットにおいても、マイクレベル、ラインレベルの入力に対応しています。

現在においては、PAミキサーの入力端子に関してそこまでシビアに考える必要はないと思います。

入力レベルとヘッドアンプ

PAミキサーにおけるヘッドアンプは、ミキサーに入力された信号の最初の増幅を行うコンポーネントです。主にマイクなどの非常に低いレベルの信号を適切に増幅してミキサーの後段の回路が処理できる信号レベルまで持ち上げる役割を果たします。

信号増幅: マイクや楽器から入力された微弱な信号は、そのままでは音質が低下したり、ノイズに埋もれたりします。ヘッドアンプは、この信号をクリーンに増幅し、後の処理(EQやエフェクト)に適したレベルまで持ち上げます。

ゲイン調整: 多くのPAミキサーでは、ヘッドアンプにゲインコントロールが搭載されています。これにより、入力信号の強さを調整し、音のクリアさやバランスを最適化することができます。ゲインが低すぎるとノイズが増え、高すぎると歪みが発生します。

音質の決定要素: ヘッドアンプの品質は、システム全体の音質に大きく影響します。高品質のプリアンプは、ノイズが少なく、透明感のある音を提供しますが、低品質のものはノイズが多く、音に色付けや歪みが加わることがあります。

ヘッドアンプはPAミキサーの特性を決めるのに重要な役割があります。ヘッドアンプの特性によってPAミキサーの価格は大きく変わると言っても過言ではないほど、このコンポーネントを重要視する場合もあります。

さて、DJMからの入力が過大になると通常は常駐のPAさんがPAミキサーのゲインを下げるか、あるいはアウトプットフェーダーを下げて、最終出力の音量を保とうとします。

ゲインを下げた場合、ヘッドアンプによる増幅量が小さくなるため、PAミキサーのヘッドアンプの特性が失われる方向に動きます。ものによっては音が細くなったりS/N比が下がる方向に働くかもしれません。アウトプットフェーダーを下げる場合(つまりゲイン値をいじらない場合)、入力過多になりヘッドアンプの段階で歪みが生じる可能性があります。

しかし、例えば先述のDM3の取り扱い説明書をみてみると、Max non-clip level : +24 dBu (1.23 V) との記載のとおり、入力過多による歪みを起こすには相当に信号レベルを上げる必要があり、現実的にそのようなことが起きるかは疑問が残ります。

結論

結論

音質は変わる。

でも多分クリッピングはしてない。

適切な設定を探求する

マスターレベルインジケーターは6dB(赤色)が点かないように。

基準出力レベル Master1 … +6dBu

を噛み砕く。DJMのマスターインジケーターが+6dBになる直前で+6dBuが出力されるように、ATT. : OFFまたは-3dBに設定する。

PAミキサーはライン入力に対応しているXLR端子、あるいはXLR-Phone変換ケーブルを用いてPhone端子に接続する。

PAミキサーのヘッドアンプを適正レベルになるように上げる。

ヘッドアンプの増幅が十分に稼げない場合は、DJMのATT.をさらに下げる。

ひとこと

DJMのUtility設定や、PAミキサーの設定は通常PA側が調整するものであり、DJが触っていいものではないので、結局のところPAが用意した設定に準じるのが一番音が良い状態で出力されます。

あと、赤つけないでDJしたらいいと思います。

おわりに

僕自身間違ってるところもあると思うので、間違ってんなこいつ、と思ったら教えてください。

おわり。