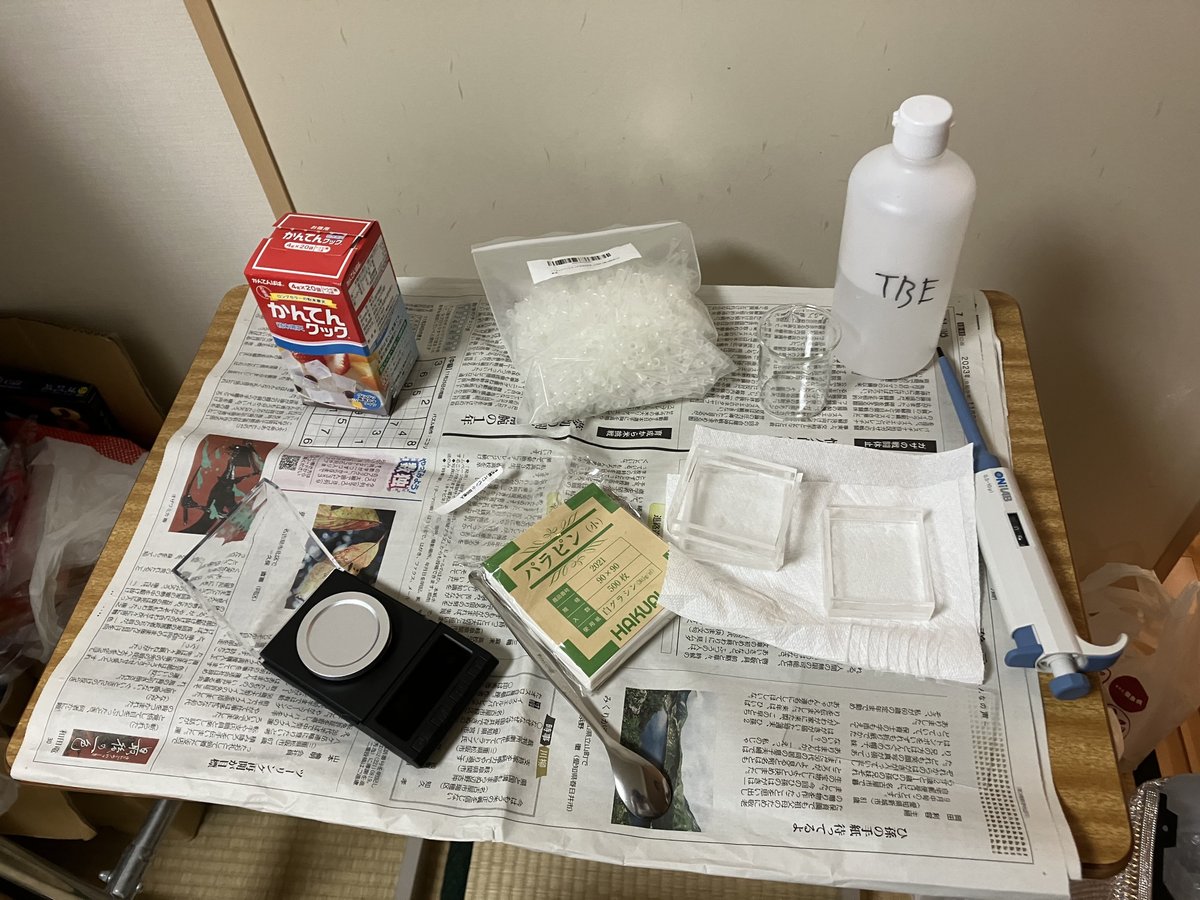

電気泳動実験をやってみよう①ゲルの作成

これまでの記事で、電気泳動のための器具を自作しました↓

自作した器具で電気泳動を行っていきたいと思います。

今回は、電気泳動に使うゲルの作成をしていきたいと思います!

なお、「電気泳動って何?」という方は、↓の記事に詳しく書かれてるのでそちらを先に読んでおくことをお勧めします。

実験

それでは、実験を始めていきましょう。

1回目

まず、アガロースを調製していきます。

アガロースは、BHでの記事↓を参考に「かんてんクック」を使って調製します。

↓異物がコンタミ(混入)しないよう小袋入りのを買っています。

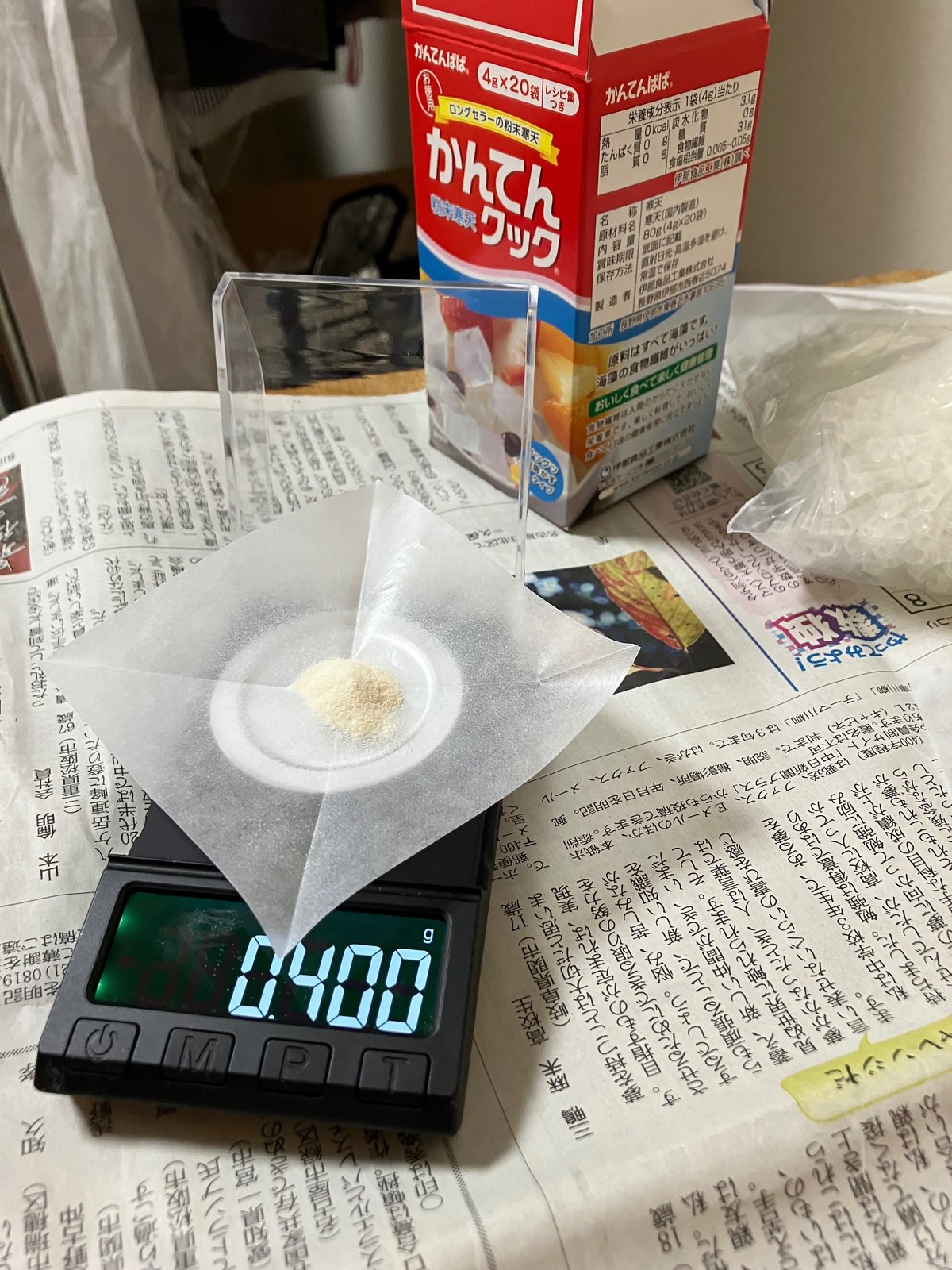

薬包紙を折り……↓

↓薬さじを使いアガロースを0.4g量り取ります。

↓ビーカーに入れ、ビーカーの目盛で20mlのTBEを入れます。

↓ゲルに色素を入れ、よく混ぜます。

使ったのはバイオハッカー向け通販「The Odin」のやつです↓

ちなみに届いた際は写真のように液が下に溜まっていないため、遠心分離で液滴を沈める必要があります。

ぼくが使ったのは↓です。

購入した色素と同じ重さの水(ぼくの場合は100ulを入れればOKだった)を1.5mlマイクロチューブに入れ、数秒遠心すればOKです(↑のならrpmは任意でよい)

↓ゲルを自作したゲルトレイに流し込み、コームを差し込みます。

ただ、自作したコームでは固まるまで手で固定しなければなりません。

正しく挿せているかがわからず、ポジションを変えようとするとゲルがぐちゃぐちゃになってしまいます。

1回目の時には失敗してしまいました。

2回目

↓2回目のアガロースの量。

アガロースが溶けたとわかった同時に色素を入れないとうまく溶けないみたいです。

コームを挿し、手でコームが倒れないよう押さえます。

↓固まってきたら、箱などを使いコームを固定し、放置します。

ただ、今度は冷ましすぎた状態でゲルを注いだことで、ゲルが変な形になってしまいました。

3回目

というわけで3回目です。

毎度恒例のアガロース量↓

電子レンジは30→20で温めた後10秒で溶けるまで繰り返すのがベターです↓

3回目の色素添加後のアガロース。写真では見にくいですが色素の点がポツポツとありました。

色素の液滴を加えた後、ビーカーのガラスに液を当てたりせずに液滴のまま混ぜたことや、色素を入れる時に直感的に2回目よりも冷えていたため失敗した可能性があります。

次回にも参考になるのでメモメモ。

ゲルは熱いときに加えたおかげで平らに固まっています。↓

全体的にゲルが満たされるようにゲルを加え、傾けないようにしたことも大きいと思っています。

振り返り

改善点の考察

・ゲルは熱いうちに加える、ゲルを入れるときはゲルトレイを傾けない

2回目の時に気づいた課題です。ゲルが平らになるために必要です。

・ゲル色素は先をつけないまま液滴の形でゲルにつけて混ぜる

実験ログには書いていませんが、そうしないと色素をうまくゲルに移すことができません。

・ゲルは加熱しすぎず、冷ましすぎず

加熱しすぎると気泡が出てしまい、冷ましすぎると色素がとけづらくなります。

・色素を固まらせずに混ぜる

入れた直後に色素を壁にあたらせるようにする、素早くかき混ぜるなどして、固まらないようにしましょう。

一度固まると溶かすのが大変になります。

・コームを固定しているときは出来るだけ手を動かさない

ゲルが変な形になります。

泳動実験の予想

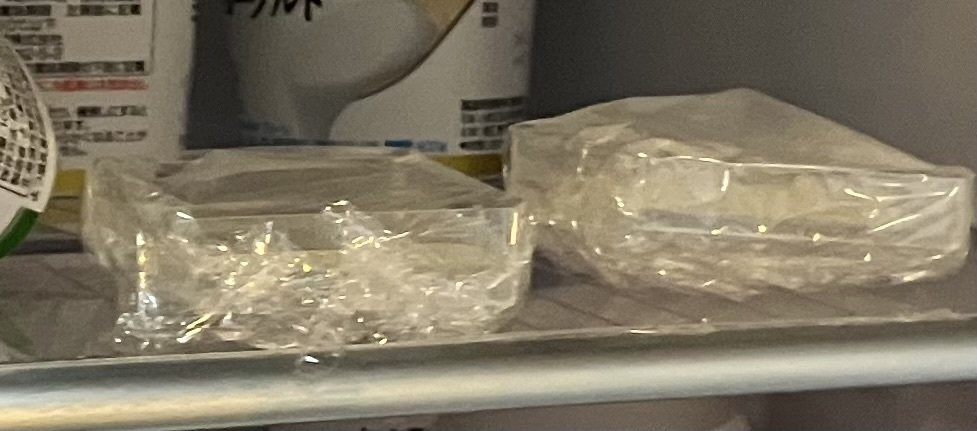

2回目と3回目のゲルは冷蔵庫で保管してあります↓

2回目はゲルの形が変なのですぐ見分けられると思います。

2回目の方が色素が溶けているので、DNAが染まりやすい可能性があります。

ただ、3回目の方がゲルが平なので、泳動がスムーズにいける可能性があります。

ただ、次回の実験では、DNAが入っていない「DNA Loading Dye」を使います。

DNAが入っていないので、染色や泳動がされる可能性は低く、予想が正しいかはわかりません。

ただ、電気泳動をやる際の練習になるので、次回、実験を行いたいと思います。

次回はこちら↓

今回使った実験の手順書(プロトコル)はこちら↓