電気泳動実験をやってみよう③ラダーを使った泳動実験

一定の長さのDNA断片が入った試薬「DNAラダー」を泳動する実験をしています。

前回↓でゲルを作成したので、今回はいよいよ泳動をしていきたいと思います。

実験

必要物品のチェック

今回の実験で必要なものは↓

↑必要なものは全部そろってるね。ヨシ!

ゲルへのアプライ

使うのは2回目に作った一番良いやつです↓

四隅のテープを剥がし↓

↓装置の中に入れます。

↓ラダーをゲルに開けた穴(ウェル)に注入(アプライ)します。

↓今回は左側に同じラダーを3ウェルアプライしました。

↓アプライした後に気づいたんですがウェルの手前側が歪んでいます。うまく泳動できるのでしょうか。

泳動

実際に泳動していきます。

↓始めはビーカーを使い50mlを量った後……

↓ゲルトレイ上に流していきました。

途中からTBEをゲルトレイから直接どばどば入れていきました。

↓アプライ直後の写真。色素が少し流れてしまっています。

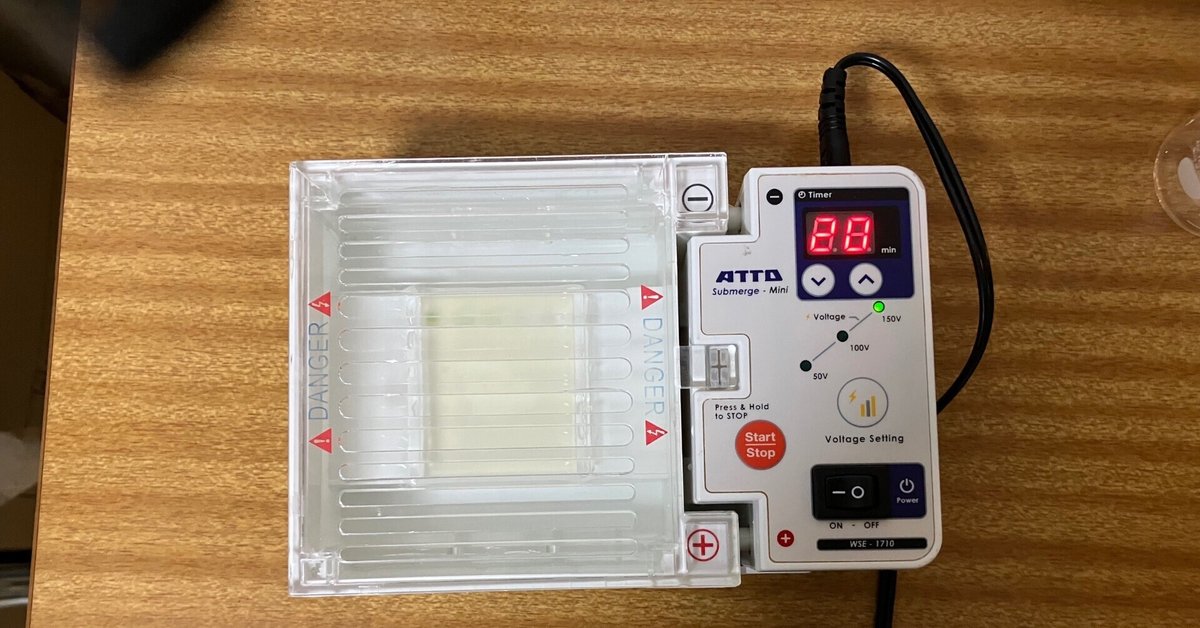

電気泳動装置の電源を入れ、150V、20分泳動します↓

泳動装置の観察

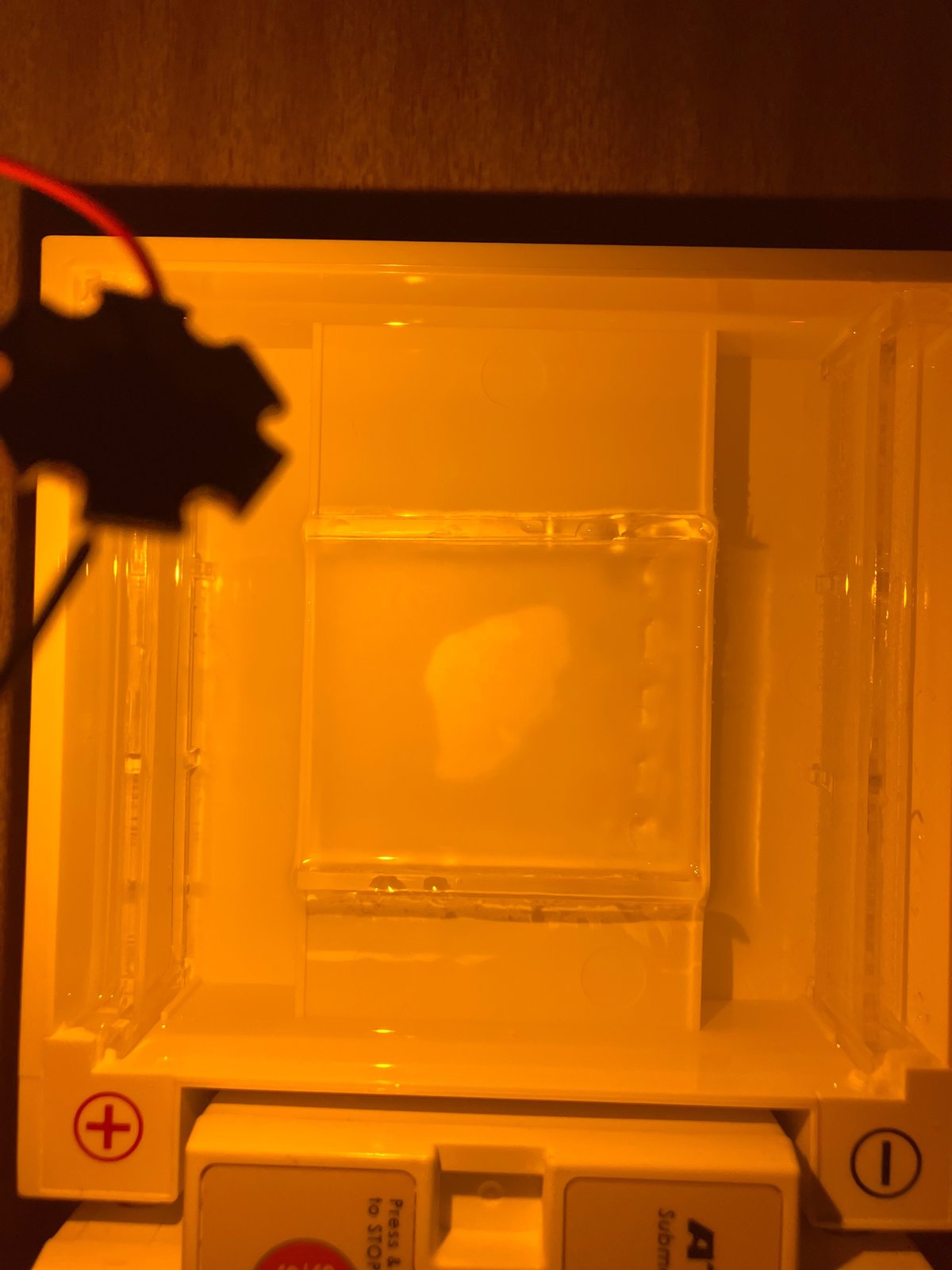

↓5分経過(残り15分)の時のゲルの状況。色素が青と赤の2つに分離しています。

10分経過(残り10分)の時のゲル↓

↓6分経過時のゲル。黄色の色素が7割ぐらい泳動できています。

ゲルの撮影

泳動ができたら、最後にゲルの撮影をしましょう。

BHで行われていた手法をもとに、ダイヤロックフィルターと自作した青色LEDを使って観察します↓

青色LEDの自作記事は↓

↓青色LEDをゲルに照らし、ダイヤロックフィルター越しにDNAを観察します。

↓1回目撮影。

あれ?バンド(泳動されているDNAの帯)が見えません。

↑その後も撮影をしてみましたが、バンドを観察することはできませんでした。

↓参考用、ダイヤロックフィルターなしでLED照射して撮影した際の写真。

↓一方、薄いですが色素はしっかりと確認することができました。

考察

ラダーの色素の分離ができたものの、泳動されたラダーのバンドが観察できないという結果になりました。

考えられる原因として

ゲルのウェルをうまく開けられなかった

ゲルの厚さが厚すぎた

などの原因が考えられます。

前回の記事でも取り上げたようにコームを固定できるスタンド式クリップを買って、次回使ってみようと思います。

また、ゲルが適切な厚さになるよう、プロトコルを改善してみたいと思います。

↑あと、次回、ゲルを注ぐ時は、ゲルトレイではなくその上下のくぼみに入れるようにします。

ゲルに流した際、DNAラダーが少し流れてしまったので……