DIYバイオのビジョンについて書いてみた

(表紙画像リンク:

https://loftwork.com/jp/event/20241005_diybiohack_for_education)

DIYバイオは、単なる趣味としてのムーブメントではなく、かつてコンピュータが広まっていった歴史を踏まえて「バイオテクノロジーを民主化する」という大きなビジョンを持っています。

今回は、そんなDIYバイオのぼくなりのビジョンを、コンピュータの普及の歴史と交えながら解説していきたいと思います。

なお、記事の内容はあくまで個人的な意見なので、その点も踏まえた上でご覧いただけると幸いです。

「ハカセのコンピュータ」からPC、スマホへ

もともとコンピュータは、現在のバイオ技術のように大学や企業のものであるのが一般的でした。

コンピュータを扱うのは、研究機関に通う「ハカセ」が行うものだったわけです。

しかし、そんな中、コンピュータの部品に使われるトランジスタなどといった装置が安くなったことによって、バイオ界におけるDIYバイオのように個人でも扱えるコンピュータを自作するムーブメント(ハッカー文化)が生まれます。

ハッカー文化のコミュニティもたくさん出来、その中で最も影響力を持ったのが、「ホームブリュー・コンピュータ・クラブ」です。

ここに通っていた常連の1人に、Appleの創業者・スティーブ・ジョブズがいました。

彼は、知り合いのスティーブ・ウォズニアックとともに、自作していたパソコンを商業的に売り出すアイデアを考え、2人で初のパーソナル・コンピュータであるApple 社を創立し、世界初の商業用家庭向けパソコン「Apple Ⅰ」を発売。

それまでは研究機関のものだったコンピュータは、瞬く間に一般に普及していき、研究機関向けにコンピュータを売る大企業IBMは瞬く間に破綻していきました。

その後もご存知の通り、iPhoneを開発し、今やコンピュータは身近なものとなりました。

ソフトウェア業界でも、同じくホームブリュー・コンピュータ・クラブのメンバーであるビル・ゲイツが、ソフトウェアを販売するビジネスを発案し、マイクロソフトを創業。

一方で、リチャード・ストールマンは、利益のためにソフトウェアを独占するべきではないという「フリーソフトウェア」を提唱し、Linuxなどをはじめとする「オープンソースソフトウェア」の原点となっていきます。

今では、専門知識を持たない人に代わってソフトウェアを扱う「エンジニア」が誕生しました。

専門知識を持っているとはいえ、エンジニアの博士号取得者は少数派となり、現在は中卒でもエンジニアとして働くことができるほど敷居が低くなりました。

生物もコンピュータである

このように、コンピュータが研究機関から一般市民に普及していったことをふまえ、DIYバイオは生物の仕組みをコンピュータのひとつと捉え、バイオテクノロジーも一般市民に開かれるべきと説いています。

コンピュータは、基板上にあるCPUやGPUといった装置(ハードウェア)が、記録されているプログラム(ソフトウェア)に則って計算を行っています。

このようなコンピュータは「チューリングマシン」と呼ばれます。

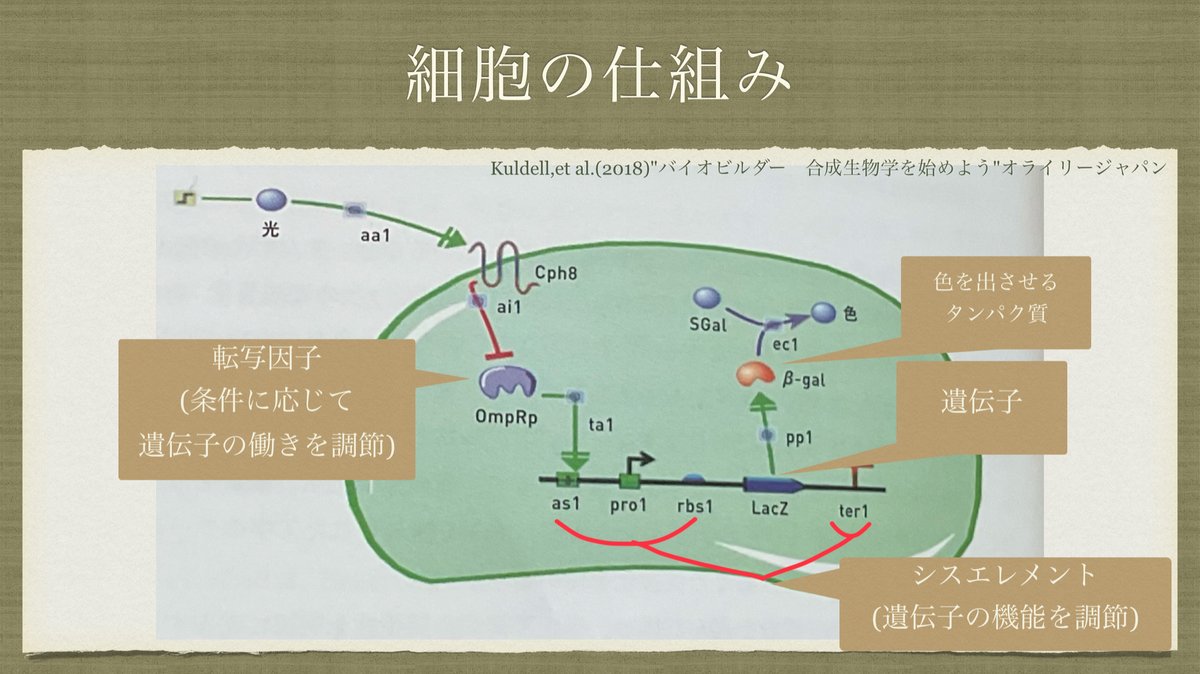

一方、細胞は、生命活動に必要な化学合成(代謝)を決められたアルゴリズムで行います。

生物は、DNA(デオキシリボ核酸)の中にさまざまな遺伝子配列を記録(コードという)しています。

DNAに記録された生物の設計図の情報は「ゲノム」と呼ばれます。

ほとんどの遺伝子はタンパク質を構成するアミノ酸配列のデータをコードしており、アミノ酸は、決まった配列に連なることによってそれぞれ特定の機能を持つタンパク質になります。

遺伝子が働く(発現する)とその遺伝子がコードしているタンパク質が作られます。

タンパク質の役割はさまざまで、代謝を行う「酵素」や、条件に応じて他の遺伝子を活性化させる「転写因子」などがあります。

また、DNAには遺伝子に加え、「シスエレメント」と呼ばれる部位が存在し、転写因子が結合してDNAの活性化に関わる部位や、遺伝子の読み取り始めの場所を指定する「プロモーター」などがあります。

このシスエレメントによって、遺伝子の発現は複雑なアルゴリズムで調節されており、このアルゴリズムで、細胞は生命活動を行うことができるわけです。

つまり、コンピュータと生物は、それぞれ計算か、化学合成をするかという違いはあれど、どちらもアルゴリズムに則って作業を行う「機械」とみなせます。

遺伝子関連の研究では、実験室などで生きた細胞を扱う作業を「ウェット研究」、コンピュータなどで遺伝子の解析を行うことを「ドライ解析」と呼ぶことがあります。

前者は細胞を扱うのに水を使った資料を、後者は水に弱いコンピュータを使うのでそう呼ばれるわけですね。

この内容に則れば、「DNAに記録されたアルゴリズム」を「ドライウェア」、「アルゴリズムによって生命活動をする細胞」を「ウェットウェア」と呼ぶことができます。

バイオテクノロジーを普及させるには?

コンピュータとバイオテクノロジーの類似性がわかったところで、バイオテクノロジーをどのように普及させていけばいいのでしょうか。

PCやスマホなどのハードウェアによってコンピュータが一般に普及していったことを踏まえると、バイオテクノロジーを普及させるためには、まずウェットウェアの普及を目指した方が良さそうです。

日本のDIYバイオにおいては、同人サークル「Shojinmeat Project」を中心とした、ウェットウェアのDIYバイオが影響力を高めています。

「Shojinmeat Project」は「細胞培養技術の民主化」を掲げ、細胞培養技術のオープンソース化を進めています。

バーチャルではDiscordコミュニティ内や週1のミーティングで、東京・渋谷にあるDIYバイオコミュニティBioClub Tokyoや、同じく渋谷にあるインキュベーション施設「100banch」などでさまざまなメンバーが、各自で活動を行っています。

活動の結果は同人誌にまとめられ、コミケ(コミックマーケット)や技術書典などの即売会で販売しています。

Shojinmeat Projectでは、培養した細胞を用いてウェットウェアを作ることを「なまものづくり」と呼んでいます。

Shojinmeat Projectが掲げる「なまものづくり」のビジョンは↓の記事で解説しています

ぼく自身もこのサークルに参加しているのですが、正直に話すと、現在Shojinmeat Projectでできているのは有精卵を孵卵器にかけ、発生させた鶏の胎児から取った細胞を小規模に培養している程度です。

現在の程度の細胞培養を行うだけでは高度なウェットウェア(組織や臓器など)を作るのは難しいと思います。

これらのウェットウェアを自作するには、まず、細胞を大量に培養し、それを組織を構成する適切な細胞に変化(分化)させる必要があります。

そのためには、どのように技術を普及させて行けばいいか、ひとつ考えてみましょう。

①大量の細胞の用意

今のところ、Shojinmeat Projectでは小規模な量の細胞を培養することしか成功しておらず、大規模な培養はできていません。

細胞の大規模な培養は、バイオリアクターと呼ばれる装置で行われます。

先程少し触れた100banchというインキュベーション施設では、AgriBio Podsというプロジェクトがあり、市民向けのバイオリアクターが開発されています(まだ販売されていません)↓

ただ、こちらのバイオリアクターは微細藻類(ボルボックス等)の培養を対象にしており、動物細胞などの培養用ではないため、仮に発売されたとしても別途改造が必要です。

また、Shojinmeat Projectからスピンオフした企業であるインテグリカルチャーは、細胞培養のキットを販売しています。

ただ、現在はこのキットは企業向けなので、一般家庭用のものが発売するのを待つしかなさそうです。

②細胞の分化

細胞を培養し終えたら、次は細胞を分化させる必要があります。

それぞれの細胞では、その細胞を成り立たせるための遺伝子が働いています。

例えば、神経の細胞では、神経細胞を成り立たせるための遺伝子が、筋肉の細胞では、筋肉を成り立たせるための遺伝子が働いています。

これらの遺伝子は、他の細胞の遺伝子によって働くので、他の細胞にするには、それらを働かせる遺伝子を発現させる必要があります。

論文をもとに、遺伝子をプラスミドという環状のDNAに組み込んで(クローニング)、細胞内に導入し、目的の細胞に分化させます。

近年、DNA合成のコストは急激に低下しており、遺伝子のプラスミドへの組み込みの手法も安価なものが開発されています。

そうすることで、培養用の分裂細胞を目的の細胞に変化させることができるわけです。

③組織の作成

細胞が用意できたら、あとは細胞を目的の臓器になるように組み立てるだけです。

組み立てには、細胞を立体的に並べる「バイオ3Dプリンター」や、細胞が分裂するための「足場」を用意して、そこで細胞を培養して目的の組織を作る「細胞足場」などといった手法があります。

バイオ3Dプリンターは、海外の方々がレゴを使って安価なバイオ3Dプリンターを作成しています↓

細胞足場では、Shojinmeat Protjectの有志の方が寒天の足場を自作した研究があります↓

これらの技術が発展していけば、臓器や組織を自在に作れるかもしれません。

ドライウェアの発達も大事

このような形でウェットウェアが普及すると、今度は遺伝子を改変して、望みの臓器を作りたい、と思う人たちが出てくると思います。

コンピュータが普及すると、大学などの研究機関において、生物がもつドライウェアをコンピュータを用いて解析する「バイオインフォマティシャン」が現れました。

また、AI技術の発展により、タンパク質の構造の設計や解析を行うためのAIツールが多く開発され、その1つである「Alphafold」の開発者らが2024年のノーベル化学賞を受賞しています↓

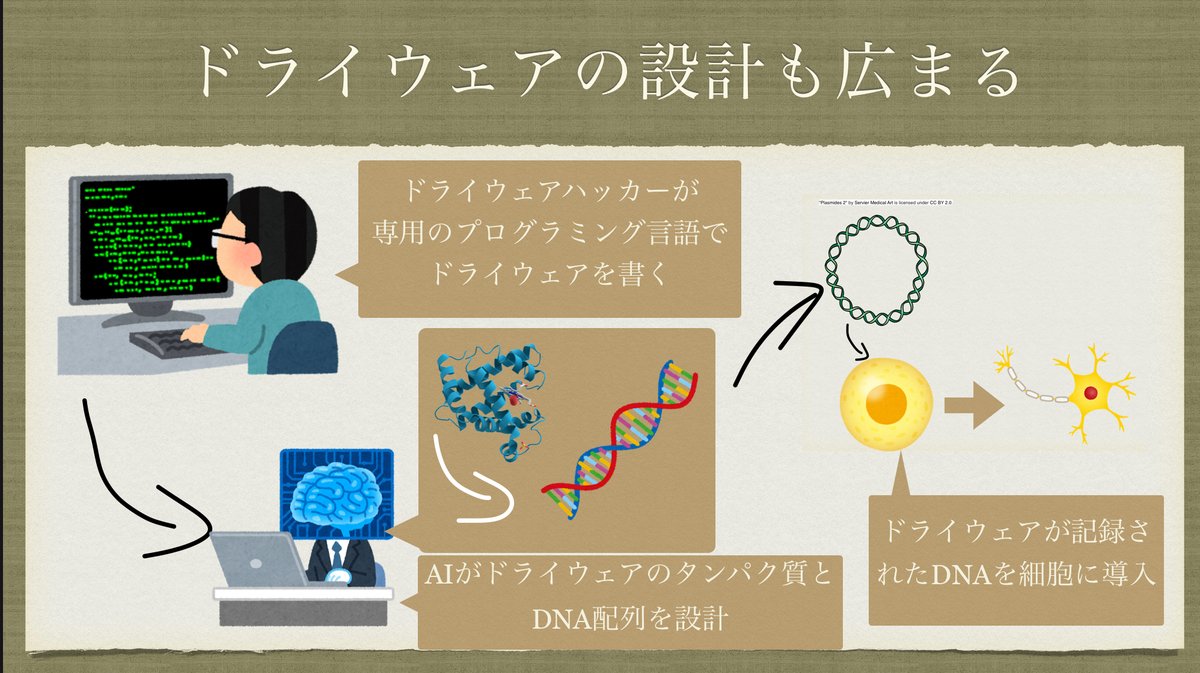

こう言ったツールは研究機関で働いているバイオインフォマティシャンが使っていますが、DIYバイオが普及することによって、フリーで活動する「ドライウェアハッカー」も台頭していくでしょう。

ドライウェアハッカーがドライウェアをドライウェア専用のプログラミング言語で書き、AIツールを用いて命令を働かせるためのタンパク質を設計。それをDNA配列に変換します。

このDNA配列を持ったDNAをウェットウェアハッカーが入れ、ドライウェアを導入(インストール)する、と言うわけです。

DIYバイオが普及すると……

DIYバイオが普及することでまず可能になるのは、「なまものづくり」です。

「なまものづくり」は、Shojinmeat Projectが唱える概念で、細胞の素材を用いてさまざまなウェットウェアを自作することを指します。

まず、自作したいウェットウェアを考え、そのようなウェットウェアを成り立たせるドライウェアを設計します。

これをミニマムセルにインストールし、バイオ3Dプリンターや人口子宮で組み立て、望みのウェットウェアを作ります。

また、既存のウェットウェアに、ドライウェアを導入することも考えられます。

AAVなどと言ったウイルスベクターを用いてドライウェアをウェットウェアにインストールすることによって、既存のウェットウェアに新しい機能を追加し、すでにインストールされているドライウェアの修正を行なったりすることができます。

現在、AAVを作るコストはとても高いですが、DIYバイオによって安くなれば、使えるようになる可能性もあります。

もしこれらが実現すれば、バイオ版のPCやスマホも登場する可能性も考えられます。

インターネット上でダウンロードしたドライウェアを汎用培養細胞に組み込み、持ち運び可能なバイオリアクターで自在に組織や臓器を作ることができるようになるかもしれません。

OSしか入っていないパソコンにさまざまソフトウェアをインストールしていくのと同じイメージです。

また、DIYバイオはゆくゆくは医療にも役に立つでしょう。

先天性の疾患をもつ患者のゲノムを修正するドライウェアを設計し、それをインストールすることで治療します。

コンピュータで言えば、バグを治すための修正プログラムをパソコンに入れるようなものです。

また、患者が必要としている臓器を「なまものづくり」で作成し、移植する、などと言う方法が考えられます。

また、これらを美容に活用して、自分自身のDNAを改変して髪の色や肌の色を変えたり、自分で作った臓器を入れて新しい機能をつけることができるかもしれません。

DIYバイオの普及による懸念

ただ、ドライウェアやウェットウェアが普及する上で懸念も存在します。

まず懸念されるのは、遺伝子編集や生物作成などによる倫理上の問題です。

アニメの動物を作るなど、自分の意思を持ったウェットウェアを作った場合、場合、生まれてきた動物の福祉や、「そもそもそのようなウェットウェアを作ってもよいのか?」などといった倫理的なリスクがあります。

また、医療目的や美容目的でDIYバイオを活用する場合、編集に失敗した際の安全性のリスクなどが存在しますし、ウイルスベクターを作る技術が普及することで、有害なウイルスを作るようなテロ組織がいるかもしれません。

実際、バイオハッカーの1人であるジョサイア・ザイナーさんは、パフォーマンスとして自分の筋肉の遺伝子編集を行い、無免許医療行為を行ったとしてFDAの捜査が入りました↓

このような事例を受け、FDAはバイオハッカーを危険視しており、カルフォルニア州では、実際に遺伝子編集キットの販売を禁止する条例が制定されました↓

(↑有料記事です)

そんな中、生命倫理学者のエレノア・パウウェルズさんは、「バイオハッカーを根絶やしにせず、倫理や安全性も犠牲にせず、適切な規制をかけるべきだ」と主張しています。

規制が一切かかっていない、過激な実験を広めてしまうのではなく、一般人、患者、倫理学者、規制団体がそれぞれ関わってシステムについて検討しデザインすることができるプラットフォームを作り上げていくことが良いだろう、と彼女は言います。現状の規制スタイルをひたすら維持しようと固執するのではなく、責任と促進を共にサポートするような形を目指すべきだ、と。

また、先ほどのShojinmeat Projectの羽生さんは自身の著書の中でこのようなことを述べています。

ソフトウェアの世界は個人的に見習える姿だと思います。真面目なものからゲーム、ちょっとふざけたアプリがいろいろあり、人々が自由に選択して楽しんでいます。

残念ながらコンピュータウイルスをつくったりサーバーを乗っ取ったりする人もいますが、一方でそれらを防ぐサイバーセキュリティの人たちもいて、それはそれでバランスが取れています。

もし、サイバーテロを防ぐためにプログラミングそのものを禁止にすれば、正しいためにプログラミングを学んできた人たちは学ぶ機会を奪われ、しかし悪事のためにプログラミングを使う人たちは結局規制があろうとなかろうとあらゆる手段を使って不正を働こうとします。

ならば、技術や知識をオープンにして、いろいろな人がいろいろなものを試していく中でコンセンサスが得られていき、自然と犯罪を抑え込む世界が、結局は健全に発展していくと考えています。

羽生雄毅,さくら舎

技術をオープンにすることが、逆にバイオテロを防ぐことにつながっていく、というわけですね。