異常気象をもたらす気候変動現象とその予測

2015年7月時点の内容です

頻発する異常気象と増大する気象・気候災害

最近、世界各地から異常気象や極端現象による災害報告が止め処なく入ってきます。わが国でも昨年8月には西日本を中心に記録的な豪雨が続き、広島市では土石流を伴う複合災害により多くの人命が失われました。西日本太平洋側の8月の総降水量は平年値の301%、総日照時間は平年値の54%であり、1946年以来最悪の記録でした。国民の消費活動にも影響し、国内経済全体への異常気象効果が注目されました。内閣府の見積もりによれば、昨年の不純な夏は7-9月期の個人消費を2,000億円から7,000 億円ほど減少させ、GDP 成長率を0.2~0.6%も押し下げた可能性があります。

一方で、太平洋対岸の米国カリフォルニア州では史上最悪の干ばつ状態が続き、現在でも水不足が市民生活に深刻な影響を及ぼしています。米国国立気候データセンター(NCDC)が行った最近の調査によれば、1980 年から2013 年の間に10 億ドル以上の損害をもたらした気象/気候災害(Billion-Dollar Weather/Climate Disaster)は米国内だけで170件あり、総損害額は1 兆ドルに達しています。ここで取り上げられた災害とは熱波、暴風雨、竜巻、干ばつ、洪水、ハリケーン、山火事などです。政治・経済・社会全体への波及効果まで考慮するならば、頻発する気象/気候災害の影響は想像をはるかに超えるほど大きなものになるはずです。わが国でも1993 年の冷夏・長雨による農業被害額は1兆2,566億円にも及びました。酷暑による人命損失は2010年夏だけで1,745名に達しました。

異常気象を生む気候変動とその背景にある海洋温暖化

世界各地で頻発する異常気象や極端現象の根源は、地球温暖化により大気中の水蒸気量が増えていること、大気の熱の最終的な受け手である海が温暖化し、経年変動であるエルニーニョ現象などの海洋性の気候変動が変調をきたしていることにあります。ここで人為起源の地球温暖化に代表される気候変化と自然変動であるエルニーニョ現象などに代表される気候変動の概念の違いを正しく捉えることが重要になります。

一昨年5月、代表的な地球温暖化気体である二酸化炭素濃度がハワイのマウナロア観測所において1957年の観測開始以来、初めて400ppmを超えました。昨年の4月には北半球全体の平均値でも400ppmを超えています。産業革命以前は280ppm程度でしたから、実に40%以上の濃度上昇です。太陽から地球が受ける短波放射量の平均値は1,366W/m2ですが、地球の大気上端では、この太陽からの短波放射量と地球からの外向き長波放射量とが基本的に平衡状態にあります。一方で温暖化気体濃度の増大は宇宙空間への長波放射を妨げる方向に働くため、大気上端において放射平衡を保つには、対流圏の気温は上昇しなければなりません。これが地球温暖化の原理です。

このようにして大気に蓄積される熱エネルギーの大部分は最終的には海洋に蓄積されます。一部は海氷や陸域の氷床の融解に使われます。従って、海洋の温暖化は極めて重要なのですが、大気の温暖化に比べてあまり着目されません。これは海洋の熱容量が大気の約1,000 倍もあるために温度上昇の絶対値としては小さな値になるためです。

しかし、IPCC第5次評価報告書は1971 年から2010年までの期間に気候システムに加わった熱エネルギーの90%以上が海洋に蓄積され、水深2,000m以浅の海洋が温暖化した可能性が高いとしています。特に水深75mまでの表層海洋の温暖化は顕著であり、10年あたりで0.11⁰Cの割合で昇温したことが確実視されています。海氷に関しては陸域に囲まれた北極域の年平均海氷面積の減少率が大きく、1979 年から2012年の期間で10年あたり3.5~4.1%(45万~51万km2)の割合で減少しています。特に夏季の海氷面積の最小値の減少率は10 年あたり9.4~13.6%(73万~107万km2)に及びます。

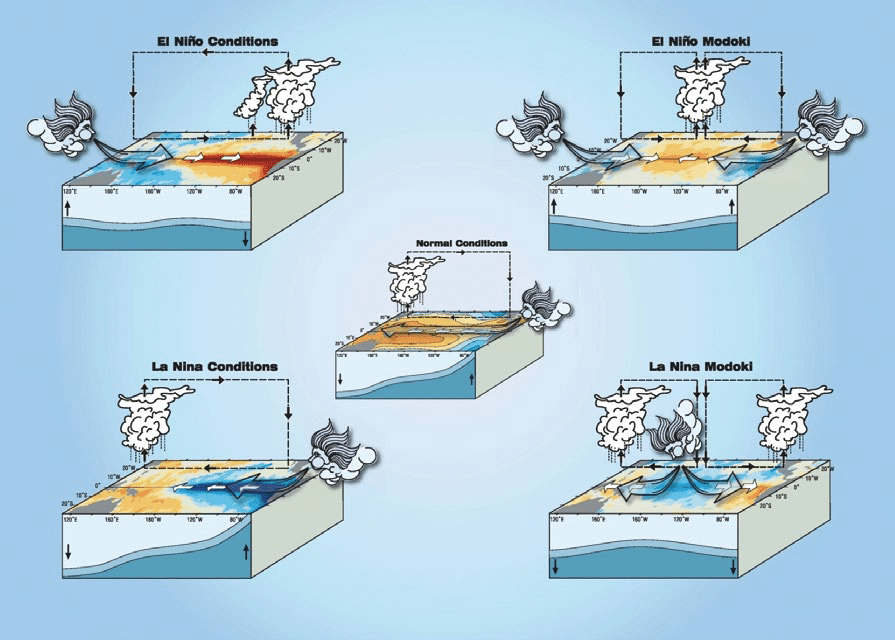

海氷の融解を含む海洋の水温上昇は海面からの蒸発を活発化します。水蒸気の凝結によって放出される熱は大気の運動を駆動するので、大気と海洋の相互作用が強化されます。このような過程を経て、海洋の温暖化は数年から数十年スケールの気候変動現象に大きな影響を及ぼします。実際、熱帯太平洋ではエルニーニョ(ラニーニャ)現象と似て非なるエルニーニョ(ラニーニャ)モドキ現象なども発生しています(図1)。インド洋では20世紀初頭に比べて東部で海水温が低くなり、西部で海水温が高くなる、いわゆるダイポールモード現象が頻発するようになりました(図2)。

私たちの日常生活に直接的に影響する猛暑、厳冬、洪水、干ばつなどの異常気象や極端現象が世界各地で頻発しているのは、地球温暖化が海洋温暖化をもたらし、ひいては海洋起源の気候変動の変調を引き起こして大気と海洋の循環に影響を与えているためなのです。

図1:エルニーニョ現象(左上)、ラニーニャ現象(左下)、及び筆者らが発見したモドキ現象(右上、右下)に伴う海面水温の偏差の模式図

中央は熱帯太平洋の水温分布の気候値。

(出典 K.Ashok and T. Yamagata, Nature 461, 481-484, 2009)

図2:筆者らが発見したインド洋のダイポールモード現象

陰影は海面水温偏差を表す(赤色は平年より暖かく、青色は平年よりも冷たいことを示す)。白色のパッチはインド洋ダイポールモードが発生しているときに対流活動が強化していることを表し、矢印は海上風向の偏差を表す。

気候のレジームシフトと温暖化の見かけ上の停滞

1976 年から1997 年に至る20 余年にわたって、海洋の最も広い表面を占める熱帯太平洋ではエルニーニョ現象やエルニーニョモドキ現象が多発していました(図3上)。これらの気候変動現象は海洋に貯まった熱を大気に放出するプロセスを伴うので、確実に進行する地球温暖化と重なって、対流圏下層の温暖化が著しく、地球温暖化問題が広く着目されました。海洋生態系への影響が世界規模で着目されたのも1976年であり、気候のレジームシフト(気温や風などの気候要素が数十年間隔で急激に変化すること)が起きた年としてよく知られています。

ところが1998 年から現在までは、熱帯太平洋では逆にラニーニャ現象やラニーニャモドキ現象が多発し、熱帯太平洋の広い範囲で冷水が表層を覆う傾向にあります。このために大気は冷やされ、地球の平均気温の上昇は一見して高止まりで終息したように見えます。これは地球温暖化の停滞(hiatus)として、気候研究者の間で大きな話題になりました。1998年以降は長期的に見て熱帯太平洋に冷水が露出し、大気の熱を効果的に吸収しているために、人為起源の地球温暖化が緩和されています(図3下)。この状況は前述した気候のレジームシフト以前の1945年から1976年の状況とよく似ています。

このような数十年スケールの太平洋振動現象(Interdecadal Pacific Oscillation)が、1976 年から1997 年にかけて続いたような暖かいフェーズにいつ戻るのかは分かりません。しかし、現在の冷たいフェーズは既に16 年も続いていることから、近い内に逆のフェーズに戻る可能性が極めて高いと言わねばなりません。もし、このような状況になれば、これまで海洋に蓄積された熱エネルギーが大気に放出され、地球温暖化の傾向はひときわ増幅されるでしょう。その影響は広範囲に及び、極めて深刻なものになるに違いありません。

現在、エルニーニョ現象が熱帯太平洋に発生し、成長中です(図4)。地球シミュレータによる予測によれば、今回のものは比較的強い現象になりそうです(http://www.jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/seasonal/outlook.html)。これが契機となって、気候のレジームシフトが一気に起きるならば、海洋からの熱放出が人為起源の温暖化に重なって、極めて大きな影響を世界各地に与える可能性があります。要注意です。

図3:数十年スケールの太平洋振動現象と地球温暖化の停滞

(上)エルニーニョ現象やラニーニャ現象の指標。赤はエルニーニョ現象(あるいはエルニーニョモドキ現象)、青はラニーニャ現象(あるいはラニーニャモドキ現象)を示す。それぞれの現象が頻発する期間が十年スケールで交互に現れていることがわかる。

(下)Y. Kosaka and S.-P. Xie(Nature 501, 403-407, 2013)による温暖化の停滞の解析。黒線のグラフは観測された温暖化、紫線のグラフは温暖化気体の濃度変化のみを考慮した大気海洋大循環モデルの結果、赤線のグラフは熱帯太平洋の海面水温の実測値も考慮した大気海洋結合大循環モデルの結果。赤線のグラフは最近の観測値が示す温暖化の停滞(黒線のグラフ)を良く捉えているのがわかる。

図4:今年の5 月から6 月における海面水温の偏差の図(米国NOAA による)

太平洋の日付変更線以東の赤道域に沿って高温偏差が見られる。

気候変動予測科学の進展と豊かな可能性

一方向にゆるやかに進行する気候変化の中にあって、数年から数十年スケールでより大きな振幅を示す気候変動は、異常気象や極端現象を世界各地に引き起こす直接的な原因であり、その影響は社会や産業活動を直撃します。従って、こうした気候変動を理解し、それに基づいて対応策を進めることは、気候変化への対応策と等しく重要なものになります。

国際社会の様々な努力にもかかわらず、人為起源の温暖化気体排出量はIPCCの高排出量シナリオであるRCP8.5(2100年における人為的放射強制力が8.5W/m2)に近い状態で推移している現実があります。指数関数的な経済発展を続ける中国に加えて、アジア、アフリカの発展途上国で化石燃料の利用が今後も増え続けることはほぼ確実ですから、地球温暖化の進行を止めることは至難に近いと言わざるを得ません。このような現実社会にあっては、激化する異常気象や極端現象による災害を減じるための様々な方策を練っておくことが重要です。

特に異常気象や極端現象の発生しやすい期間や場所を、天気予報のような形であらかじめ予測できるならば、早期対策が可能になり、社会活動の面からも産業活動の面からも極めて有効です。実際、この方面の予測科学の進展は著しく、大気や海洋の地球観測データをシミュレーションの初期値として導入することで、半年から1年先くらいまでの世界の気温や降水量を予め見通すことが可能になりつつあります。海洋研究開発機構による2007年のダイポールモード現象の発生と付随するオーストラリアの干ばつ予測の成功は、この公開予測情報(http://www.jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/e/seasonal/outlook.html)を知らずに小麦の先物取引で10億オーストラリアドルもの負債を被った農業関係者に気候変動予測の重要性を認識させることになりました(2007年10月24日のTheWeekly Times記事から)。

気候変動予測情報の応用範囲は極めて広く、農業や防災、損害保険関係は言うまでもなく、水資源問題、露天掘りなどの鉱工業、マラリアなどベクターの媒介する感染症対策を含む人の健康問題、食品業界、アパレル業界、観光などのレジャー産業も対象範囲に入ります。人間安全保障にかかわるすべての分野に関係しているといっても過言ではありません。1950年にフォン・ノイマンらがコンピュータを用いた数値天気予報を成功させてから60年余、日々の天気予報はもはや人々の生活に欠かせないものになりました。天気予報は科学イノベーションの最たるものの一つと言えます。今では物理情報に留まらず、化学天気予報さえも実現しています。数ケ月から1、2 年先の季節を描く気候の予測が人々の社会生活や産業活動に不可欠になる日も遠くありません。

気候変動予測には海洋観測が不可欠

このような気候変動の予測にはシミュレーションモデルを高度化することの重要性は言うまでもありませんが、モデルを動かすにあたって必要な初期データや同化データを与える大気と海洋、特に世界海洋の観測も不可欠です。海面の水位、水温、塩分、海色等を高頻度、広範囲で測定できる海洋観測衛星に加えて、海中の流れ、水温、塩分や化学・生物情報を得る係留ブイ、ポップアップ式のフロート、水中グライダーなどの充実と広域展開が大いに期待されています。

筆者紹介

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 所長

東京大学名誉教授 第42 代東京大学大学院 理学系研究科長・理学部長

山形 俊男

専門は気象力学、海洋物理学、地球流体力学

2004 年 米国気象学会 スベルドラップ金メダル受賞

2014 年 プリンスアルバートⅠ世金メダル受賞

1980年代初頭にエルニーニョ現象の基本的なメカニズムを提唱。異常気象に影響を与えるダイポールモード現象や太平洋のエルニーニョモドキ現象を発見・命名する等、世界の気候変動研究の第一人者。